2015年3月5日

今回は台北で同じホテルに5泊しますが、朝食込みにしませんでした。街中で食べたいと思ったからです。

今日がその最初。MRT雙連駅まで歩くと、その脇に青空市場があります。両脇にびっしり店が並んだ細い道をぶらぶらしながら物色していると、狭い路地の一角に、おじさん・おばさんの夫婦でやっているお粥の店が。

今日がその最初。MRT雙連駅まで歩くと、その脇に青空市場があります。両脇にびっしり店が並んだ細い道をぶらぶらしながら物色していると、狭い路地の一角に、おじさん・おばさんの夫婦でやっているお粥の店が。

「粥BAR」の看板には笑ってしまいました。メニューは10種類で、鶏肉と魚仔とあと皮蛋を足すかどうかの組み合わせ。「請付◎款」なので先払い。待つこと30秒。出されたお粥は最高でした。

店を出たところに「潤餅」の専門店があり、そこで家人が1個買ってきたのを立ち食い。こちらも美味でした。

ホテルに戻り、午後からは西門へ。MRT中山駅でパス=EASY PASSを購入。100元のデポジットを払い、そのあと好きな金額を足して作るシステム。日本のsuicaと同じようなものですが、大きな違いは運賃が2割引きになること。とてもありがたく、suicaも見習ってほしいものです。新しく開通した地下鉄で2駅目が西門です。前にも来たことはありますが、相変わらず若い人の姿が目立ちます。その昔行ったことがある「阿宗麺線」の店のあまりの変貌ぶり=大発展に驚きました。

私たちが入ったのは路地にある小さな店。おばあさん一人と息子夫婦+お手伝いさんが。説明なしの壁貼りメニューから、米苔目と魯肉飯(小)。まったく言葉が通じない店でしたが、ジェスチャーと指差しでなんとか突破しました。

西門からMRTを乗り継いで動物園駅。空は雨模様で、気温もけっこう低く、寒いくらいです。ここが、今回のメインイベント=「平溪天燈」への出発地点。次々と出発するバスに乗り込みます。平溪線という人気のローカル鉄道で行く手もあるのですが、インターネットで調べると、かなり混雑するようですし、時間も遅れたりするというので今回はパスしました。

会場は台北市を取り囲むようにしてある新北市平溪の十分広場。新北市は「新しい台北市」の略だそうで、人口(396万)は台北より多いとのこと。以前行った烏来の温泉もこの新北市内にあります。

その平溪でおこなわれるのが「天燈」。気球と同じ原理で作った紙製の天燈(=ランタン)の外側に、自分の願いを書き込み、夜空に飛ばすというものです。毎年、旧正月から15日目、最初の満月の日=元宵節の夜に開催され、10万もの人たちが観に訪れるといいます。

台北市内を出て郊外に出ると、どんどん上っていくのがわかります(平溪の標高は600mほど)。それにつれて空も雲でいっぱい。現地はどしゃ降りかも……と不安に駆られながらの小1時間でしたが、あにはからんや、そうでもありませんでした。

始まるまで2時間以上もあり、その間、近くの商店街(十分老街)をぶらついたり立ち食いをしたりしながら時間をつぶし、会場に。そのすぐ手前に「台湾のナイアガラ」と呼ばれる「十分大瀑布」があるのですが、この日は残念ながらクローズしており、そこへの入口にある、滝もどきで我慢するしかありません。

時間が経つにつれ、どんどん人が集まってきます。日本人の姿も目につきますが、それより多いのが青い目の人たち。「天燈」はいま、世界的にもユニークなイベントになっているようです。打上げは夜6時過ぎから8回に分けておこなわれ、1回あたり250個が夜空に上がっていきます。今回最大のものはなんと高さ8メートル。この「天燈」のイベントを考案した方とその娘さんの二人で作り上げたとのことです。

台北市と新北市の2市(=合わせて「雙北」という)合同による天燈もありました。いま台湾では、この隣り合う2つの市が、国全体の牽引力になっているようで、いかに連携し合っていくかが大きな課題になっているからです。2人の市長がそれぞれ「雙北合作 神采飛羊」「雙北合作 天佑台灣」という文字を赤い墨汁で書いていました。

台北市と新北市の2市(=合わせて「雙北」という)合同による天燈もありました。いま台湾では、この隣り合う2つの市が、国全体の牽引力になっているようで、いかに連携し合っていくかが大きな課題になっているからです。2人の市長がそれぞれ「雙北合作 神采飛羊」「雙北合作 天佑台灣」という文字を赤い墨汁で書いていました。

イベントのMCが大きな声で「さあ、いよいよ上がります。1、2、3!」のかけ声とともに一斉に夜空に上がっていく様は壮観、そしてなんとも幻想的でした。

2回目まで見て、帰ることにしました。これからますます混み合ってきそうな感じがしたからです。行きもそうでしたが、帰りのバスも冷房がガンガンに利いています。なんでも、バスの中のエアコンが利かず体調を悪くしたりする人が出ると、バス会社の責任が問われるのだそうで、それを防ぐために、外気温に関係なく冷房を全開にしておくのだとか。でも、寒かったです。

途中の停留所の名前が前の電光掲示板に次々と出てくるのですが、「菁桐坑」とか「五坑」とか「深坑」など、このあたりでかつて石炭が採れたことを偲ばせる名前が次々に。石炭産業が1970年代を過ぎ急速に衰え、十分の町がすっかりさびれてしまったのをなんとかしたいということで始まったのが「平溪天燈」の由来だそうです。なるほど、と思いました。日本の“消滅”しかかっている町や村も見習いたい話です。

しばし体を休めたあと再始動。最初にバスを降りたトラステヴェレ病院近くの通りを東に渡りしばらく歩くとタバコ工場が。その向かい側がサンタ・チチェーリア・イン・トラステヴェレ教会です。細い路地を川に向かっていくと、真ん前に小さな中洲がありました。中洲全体が隔離用の病院だったようです。それを左に見ながらパラティーノ橋を渡ると「真実の口広場」。その先にはフォロ・ロマーノが広がっていました。

しばし体を休めたあと再始動。最初にバスを降りたトラステヴェレ病院近くの通りを東に渡りしばらく歩くとタバコ工場が。その向かい側がサンタ・チチェーリア・イン・トラステヴェレ教会です。細い路地を川に向かっていくと、真ん前に小さな中洲がありました。中洲全体が隔離用の病院だったようです。それを左に見ながらパラティーノ橋を渡ると「真実の口広場」。その先にはフォロ・ロマーノが広がっていました。

夕食はホテルの近くで探しました。「日本語のメニュー、ありますよ」「こんばんは」と、どこで習い覚えたかわからない日本語で店員が声をかけてくる店は敬遠し、自力で、カンを頼りに探した店を選びます。アウトドアの席につかせてもらいました。マグロのカルパッチョとか何品か食べましたが、どれも皆美味でした。

夕食はホテルの近くで探しました。「日本語のメニュー、ありますよ」「こんばんは」と、どこで習い覚えたかわからない日本語で店員が声をかけてくる店は敬遠し、自力で、カンを頼りに探した店を選びます。アウトドアの席につかせてもらいました。マグロのカルパッチョとか何品か食べましたが、どれも皆美味でした。

次に市庁舎駅へ。ここを起点に歴史地区を歩こうと、聖アンドリュース教会から南へ下り、最高裁判所、市庁舎を見て、さらに南へ。川岸はあっちもこっちも工事中でした。このあたりはシンガポール発祥の地といった趣で、いちばん古い鉄の橋やフラートンホテルなどがあります。そこから北西へ川沿いを歩いていくと、一風変わった雰囲気のエリアが。看板も漢字がほとんど見えず英語ばかりです。どの店も欧米系の客が昼間からガンガン飲んでいます。英国のニューカッスルからサッカーチームが来ているようでした。

次に市庁舎駅へ。ここを起点に歴史地区を歩こうと、聖アンドリュース教会から南へ下り、最高裁判所、市庁舎を見て、さらに南へ。川岸はあっちもこっちも工事中でした。このあたりはシンガポール発祥の地といった趣で、いちばん古い鉄の橋やフラートンホテルなどがあります。そこから北西へ川沿いを歩いていくと、一風変わった雰囲気のエリアが。看板も漢字がほとんど見えず英語ばかりです。どの店も欧米系の客が昼間からガンガン飲んでいます。英国のニューカッスルからサッカーチームが来ているようでした。

そこを後にし、ホテルに向かいます。シンガポールのMRTは、駅が広くて明るいのが特徴。台北のMRTとよく似ています。それと、表示がわかりやすいのもいいです。日本は「□□行き 何時何分」とあるのに対し、シンガポール(というかほかの国はどこも皆同じで)「◎◎行き ●MIN」「△△行き ×MIN」とあるので、いちいち時計を見て時刻を確認する必要がありません。ワンアクション少なくて済むのです。この点についてはガラパゴス状態といっていい日本は、見習ったほうがいいのではないでしょうか。

そこを後にし、ホテルに向かいます。シンガポールのMRTは、駅が広くて明るいのが特徴。台北のMRTとよく似ています。それと、表示がわかりやすいのもいいです。日本は「□□行き 何時何分」とあるのに対し、シンガポール(というかほかの国はどこも皆同じで)「◎◎行き ●MIN」「△△行き ×MIN」とあるので、いちいち時計を見て時刻を確認する必要がありません。ワンアクション少なくて済むのです。この点についてはガラパゴス状態といっていい日本は、見習ったほうがいいのではないでしょうか。

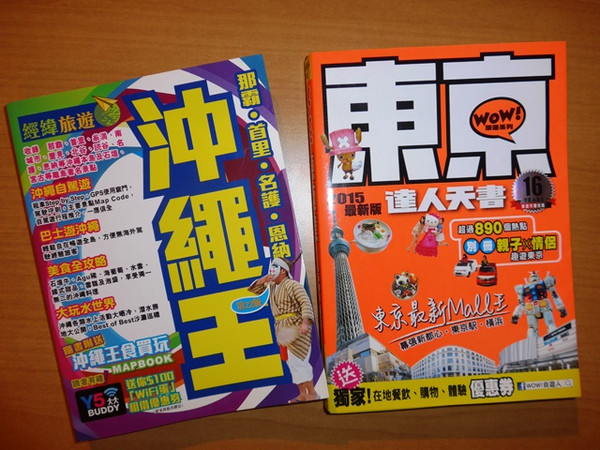

試しに、浅草の項を見てみました。「雷門」「浅草寺「仲見世通商店街」「伝法院通」「合羽橋道具街」はもちろん、有名な店(たとえば浅草今半、鮨よしだ、大黒屋天麩羅、駒形どぜう、前川、色川、犬印鞄製作所、時代屋など)、さらに「人力車」「屋形船」まで掲載されています。天ぷらで有名な「三定」の説明には「一に浅草、二に観音、三に三定」などという、私も知らないような言葉も出ていてビックリ。

試しに、浅草の項を見てみました。「雷門」「浅草寺「仲見世通商店街」「伝法院通」「合羽橋道具街」はもちろん、有名な店(たとえば浅草今半、鮨よしだ、大黒屋天麩羅、駒形どぜう、前川、色川、犬印鞄製作所、時代屋など)、さらに「人力車」「屋形船」まで掲載されています。天ぷらで有名な「三定」の説明には「一に浅草、二に観音、三に三定」などという、私も知らないような言葉も出ていてビックリ。