2011年10月25日

午前中はハプスブルク家の王宮(Hofburg)を隅から隅まで見てまわりました。私たちが泊まっているグランドホテルからは歩いて行ける距離にあるのですが、あまりの広さにヘトヘトです。 昨日行ったシェーンブルン宮殿はあくまで“別荘”。こちらは本家のほうですから、それも当然でしょう。といっても、私たちが観てまわったのは旧王宮だけで、いまでは博物館やら図書館になっている新王宮まではとても手がまわりませんでした。こちらは次回のお楽しみということで。

昨日行ったシェーンブルン宮殿はあくまで“別荘”。こちらは本家のほうですから、それも当然でしょう。といっても、私たちが観てまわったのは旧王宮だけで、いまでは博物館やら図書館になっている新王宮まではとても手がまわりませんでした。こちらは次回のお楽しみということで。

王宮の敷地内には熱帯植物園がありますし、そこここに芸術家の像が、なにげに建っています。モーツァルトの銅像の前で写真も撮りましたが、ほかにも写真に収めたい銅像やブロンズ像があちこちにあり、もう追いつきません。

王宮の敷地内には熱帯植物園がありますし、そこここに芸術家の像が、なにげに建っています。モーツァルトの銅像の前で写真も撮りましたが、ほかにも写真に収めたい銅像やブロンズ像があちこちにあり、もう追いつきません。

食後は「ウィーンの森」観光です。前日、予約を入れたので、客は私たち4人だけ。メルセデスのミニバンは貸し切り状態でした。シェーンブルン宮殿の南、市の中心部からクルマで40分ほど走ると、そこはもう都会の喧騒とまったく無縁、まだ手つかずの自然がたっぷり残っている静寂なエリアです。

最初に立ち寄ったのは、1000年近くも前に建てられたリヒテンシュタイン城。次が、ヒンターブリュール(Hinterbruehl)にある、ヨーロッパ最大(6200㎡)の地底湖ゼーグロッテで、ここは船に乗って観光しました。湖といっても、1848年から20世紀初頭まで石膏が採掘されていた跡だそうで、1912年の洪水で地底湖になったといいます。

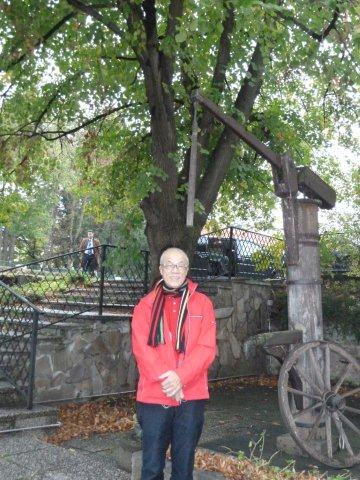

それから、シューベルトが「菩提樹」などを作曲したといわれる、ガストホーフ・ヘルドリッヒスミューレ(以前ここに水車小屋があった)で記念撮影のあと、ハイリゲンクロイツ修道院(1133年創建)を見学、最後にマイヤーリンクの山荘を訪れました。ここはかつてハプスブルク家の狩猟用の館として使われていたとのことですが、皇太子ルドルフが愛人と自殺した場所としても知られています。

それから、シューベルトが「菩提樹」などを作曲したといわれる、ガストホーフ・ヘルドリッヒスミューレ(以前ここに水車小屋があった)で記念撮影のあと、ハイリゲンクロイツ修道院(1133年創建)を見学、最後にマイヤーリンクの山荘を訪れました。ここはかつてハプスブルク家の狩猟用の館として使われていたとのことですが、皇太子ルドルフが愛人と自殺した場所としても知られています。

おもしろかったのは、この半日ツアーのガイドをしてくれた倉永建男さんという方が綾小路きみまろにそっくりだったこと。ウィーンでは有名な日本人ガイドのようで、終わって解散するとき自己紹介をしてくれたのですが、ホテルに戻ってインターネットで検索すると、たいそうな学識の持ち主で、上智大学でドイツ哲学を学んだのちドイツのハイデルベルグ大学、ミュンヘン大学を経て、ウィーン大学哲学部博士課程で学んだそうです。同行したHさんと年齢も大学も同じであることがわかり、事前にそうと知っていたらもっと盛り上がったことでしょう。