2015年2月5日

昨日の夕方、成田を17時15分に出発するANA便でインドにやってきました。同じANA国際線でも、インド便はなぜかキャビンアテンダントの質がいまイチという感じがしました。サービスのクオリティーがまだ発展途上なのでしょうか。

今日の午前0時過ぎ、デリーに到着。空港近くのJWマリオットホテルで、いちおう「宿泊」ではあるのですが、実質は休憩に近い感じです。モーニングコールが7時ですから。

今回のインド旅行は「世界の旅情」のツアー(JTB)です。インドとなると、あまり知識もなく、個人旅行では難しそうな気がしたからです。もともとは、昨年秋の南アフリカ旅行(同じく「世界の旅情」ツアー)で一緒になった方々が口をそろえて「インドはよかった」と話していたので、私たちも、予定を大幅に前倒して決行した次第。本当は、まだまだ当分先、おそらくは、70歳近くになってから元気なら……といった位置づけでした。

さて、朝9時にホテルを出発し、まずは市内観光です。この季節、朝の時間帯は霧が出ることが多いらしく、この日も出発してしばらくの間は、霧で窓の外の景色がよく見えませんでした。しかし、車道のすぐ脇、歩道を歩く人々の姿はよく見えます。歩道を通っても未舗装で、雨でも降ったら大変だろうなと思わせます。

中心部は美しく整備されており、とくに官庁街は素晴らしく整備されています。そこを抜けて旧市街(=オールドデリー)へ。最初の見学スポットは「ラール・キラー(英語名はレッドフォート=赤い砦)」。周りにはおびただしい数のおみやげ売りが、手に手に何かしらを持って声をかけてきます。バイクや三輪タクシー、普通のクルマ、バスなどごったになって渋滞している道路を渡ったところから、美しい赤砂岩でつくられたレッドフォートがその全貌を見せてくれます。ホントきれいな赤です。世界遺産だそうですが、すぐ隣にあるのはヒンドゥー教寺院のようでした。

中心部は美しく整備されており、とくに官庁街は素晴らしく整備されています。そこを抜けて旧市街(=オールドデリー)へ。最初の見学スポットは「ラール・キラー(英語名はレッドフォート=赤い砦)」。周りにはおびただしい数のおみやげ売りが、手に手に何かしらを持って声をかけてきます。バイクや三輪タクシー、普通のクルマ、バスなどごったになって渋滞している道路を渡ったところから、美しい赤砂岩でつくられたレッドフォートがその全貌を見せてくれます。ホントきれいな赤です。世界遺産だそうですが、すぐ隣にあるのはヒンドゥー教寺院のようでした。

1526年から北インド、17世紀末から18世紀の初めごろはインド南端部を除くインド亜大陸のほぼ全域を支配し、1858年まで存続したトルコ系イスラーム王朝=ムガール帝国の第5代皇帝シャー・ジャハーンが築いたものです。

1639年、アーグラ(今回のツアー後半で行く)から都を移したとき、そこをシャージャハーナーバード (Shahjahanabad=シャーじゃハーンの町)と名づけたのですが、その居城として9年の歳月をかけて築いたそうです。残念ながら、内部には入れませんでしたが、えらく広大なようで、中には市場もあったとのこと。というか、町全体が城壁で囲まれていたのですね。ちなみに、インドの地名によくある「~アバード(-abad)」は、ヒンディー語で「城砦」とか「集落」「都市」「移住地」「植民地」といった意味とのことです。アーメダバードとかハイデラバードとか、地図で見た覚えがあります。

次に行ったのは「ラージガート」。ここはガンディーが埋葬されたところで、いうならば神聖な場所ですね。墓碑の前には記念のトーチがあり、火が燃えてウづけていました。靴を脱いですぐ近くまで行きましたが、人々は皆、神妙な面持ちです。

次に行ったのは「ラージガート」。ここはガンディーが埋葬されたところで、いうならば神聖な場所ですね。墓碑の前には記念のトーチがあり、火が燃えてウづけていました。靴を脱いですぐ近くまで行きましたが、人々は皆、神妙な面持ちです。

その後はインド門(第1次世界大戦で戦死した9万人のインド兵士を顕彰するために建てられた)で、これも立派な建築物でした。今日の見学はこれで終わり、ランチタイムになりました。「Moti Mahal Delux」という、タンドリーチキン発祥とされる店で、本場のインド料理を初めて食べました。もちろん、カレー系です。カレーにはやはりビールがよく合います。日本人のツアーではだいたい訪れる店のようです。

午後1時半ごろ、再びバスに乗り、270キロほど南西の大都市(人口320万ほど)ジャイプールへ。途中、州を越えるたびに通行税のようなものを徴収されるようで、検問所でバスもしばし停まります。

ジャイプールまでの景色は退屈でした。たまに目につくのは日本でいう祠【ほこら】ヒンドゥー教の寺院です。もう一つ、壊れて人が住まなくなっている家も目立ちます。とくに、道路に面したところが多いようです。

ときどき街を通り過ぎるのですが、とにかく人の多いこと! 国土が広いとはいっても、日本の人口の10倍ほどですから、それもいたしかたないでしょう。もちろん、牛も羊もヤギも犬もラクダも、そこいら中にいます。猿もいました。だれかにきちんと飼われているのでなく、「野良」もいるといいます。そこに自転車、歩行者、バイク、クルマなどが加わりますから、もうごった煮状態。まさしく「カオス」そのものといった感じでしょうか。

なぜか、外で見かけるのは男性が8割といった感じです。男尊女卑の風習が根強く残っているインドでは、女性が外を出歩くのはまだまだタブー視されているとかで、たまに見かけても顔を隠している人がほとんどといった感じです。もちろん、デリーのような大都会では、そういうことはないですよ。

カオスといえば、インドの交通事情に触れておかなくてはいけませんね。テレビの映像などでも見た記憶がありますが、それはもう想像を絶する状況です。まず、「乗車定員」がほとんど無視されています。日本でいう軽自動車に定員いっぱいは当たり前、だいたいはプラス2~3人、場合によっては倍の人数が乗っています(もちろん、うち1~2人は子ども)。軽トラックの運転席に3人、荷台に8~10人などというのはごく当たり前です。普通のバスもほとんどがすし詰め状態。すわっている人とほぼ同じ数の人が立ったまま乗っています。私が今日見た最高は、50人近くが乗っていたマイクロバスでしょうか。おそらく、定員は15人ほどと思われるのですが、タイヤなどかなり扁平になっていましたから。

それだけならまだしも、それが道路の上をびっしり埋め尽くしています。重体のときなど、本来3車線しかないはずの道路が4車線、ひどいときは5車線になってしまっているのです。ちょっとでも隙間があれば、すぐに割り込んでいくのですから、当然でしょう。もちろん、渋滞が緩和するとあら不思議、ごく自然に本来の車線数に戻ります。バスに乗って走っていて、その“変化”の様子を目の当たりにしたときはビックリしました。走っているドライバーにしてみると、一瞬たりとも気が抜けないので、くたびれるにちがいありません。それに、多くのクルマが、丸坊主のタイヤを履いていました。そういうことはまったく気に懸けていないようです。

それだけならまだしも、それが道路の上をびっしり埋め尽くしています。重体のときなど、本来3車線しかないはずの道路が4車線、ひどいときは5車線になってしまっているのです。ちょっとでも隙間があれば、すぐに割り込んでいくのですから、当然でしょう。もちろん、渋滞が緩和するとあら不思議、ごく自然に本来の車線数に戻ります。バスに乗って走っていて、その“変化”の様子を目の当たりにしたときはビックリしました。走っているドライバーにしてみると、一瞬たりとも気が抜けないので、くたびれるにちがいありません。それに、多くのクルマが、丸坊主のタイヤを履いていました。そういうことはまったく気に懸けていないようです。

普通の乗用車に加え、インド特有の車がタクシー。といっても、日本で見るようなタクシーはまれで、ほとんどは「(オート)リクショー」という小型3輪トラックを改造したもの。その昔、日本でも目にしたダイハツミゼットをもうひとまわり小さくしたくらいでしょうか。これもまた、運転席に3人、後部の客席に3~5人乗っていたりするのですから、ほとんど曲芸の世界。普通のクルマの間を縫うようにしながらスイスイ走っていきます。どの道路脇にも客待ちの「リクショー」が止まっていて、利用者もかなり多い感じがしました。

普通の乗用車に加え、インド特有の車がタクシー。といっても、日本で見るようなタクシーはまれで、ほとんどは「(オート)リクショー」という小型3輪トラックを改造したもの。その昔、日本でも目にしたダイハツミゼットをもうひとまわり小さくしたくらいでしょうか。これもまた、運転席に3人、後部の客席に3~5人乗っていたりするのですから、ほとんど曲芸の世界。普通のクルマの間を縫うようにしながらスイスイ走っていきます。どの道路脇にも客待ちの「リクショー」が止まっていて、利用者もかなり多い感じがしました。

「リクショー」の起源は日本の人力車です。明治40年代には、年間1万台が日本から輸出され、「リキシャ」、それがなまった「リクショー」といった名前で広く根づきました。いまはその多くが「オートリクショー」という名の軽三輪トラックを改造したものに代わっています。どのリクショーも車自体がかなり古く、安全性の点では心配ですが、道路上にはそれ以上の心配がいっぱいあるので、たいした問題ではないのかもしれません。

夜7時前にホテル着。夕食はホテルの中のレストラン。バフェットスタイルなので、ほとんどなんでもありでした。でも、やはりカレー系がおいしかったです。

今日、初めてマカオの紙幣を手にしました。マカオのカジノで使われているのはなぜか香港ドル紙幣だけです。これも細かな理由はよくわからないのですが、香港の紙幣は発行元によって、それぞれ絵柄が違っています。ただ、どこが発行元であっても、香港ドルは香港ドル。こちらは香港でもマカオでも使えます。ところが、カジノでは、なぜか地元のマカオ紙幣は使われていないのです。そもそも、最近まで紙幣があることすら知りませんでした。というのも、ショップでコーヒーや食事をしたときの釣り銭としてしかマカオの通貨=パカタは触ったことがないからです。しかし、硬貨というのはあくまで補助通貨にすぎないので、紙幣があっても不思議ではありませんよね。こんな当たり前の事実にいまさら気がつくというのも、おかしな話です。ギャンブルに熱くなりすぎていたのかもしれませんね(笑)。

今日、初めてマカオの紙幣を手にしました。マカオのカジノで使われているのはなぜか香港ドル紙幣だけです。これも細かな理由はよくわからないのですが、香港の紙幣は発行元によって、それぞれ絵柄が違っています。ただ、どこが発行元であっても、香港ドルは香港ドル。こちらは香港でもマカオでも使えます。ところが、カジノでは、なぜか地元のマカオ紙幣は使われていないのです。そもそも、最近まで紙幣があることすら知りませんでした。というのも、ショップでコーヒーや食事をしたときの釣り銭としてしかマカオの通貨=パカタは触ったことがないからです。しかし、硬貨というのはあくまで補助通貨にすぎないので、紙幣があっても不思議ではありませんよね。こんな当たり前の事実にいまさら気がつくというのも、おかしな話です。ギャンブルに熱くなりすぎていたのかもしれませんね(笑)。

主人公はやっぱりカレーです。カレー好きの私にはもうたまりません。これを別々に食べるのではなく、一緒に混ぜて食べるのがインド式だとか。こうすると、さまざまなスパイスが混じり合い、単独で食べるのとは別の風味が出てくるといいます(ただし、ホウレン草カレーは例外))。さっそく試してみましたが、これはイケます。だからインドの人は手で食べるんだと、納得してしまいました。フォークよりすばやく混ぜられるのです。

主人公はやっぱりカレーです。カレー好きの私にはもうたまりません。これを別々に食べるのではなく、一緒に混ぜて食べるのがインド式だとか。こうすると、さまざまなスパイスが混じり合い、単独で食べるのとは別の風味が出てくるといいます(ただし、ホウレン草カレーは例外))。さっそく試してみましたが、これはイケます。だからインドの人は手で食べるんだと、納得してしまいました。フォークよりすばやく混ぜられるのです。

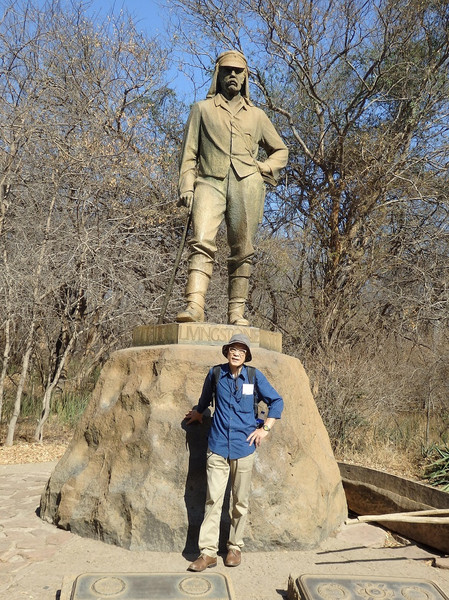

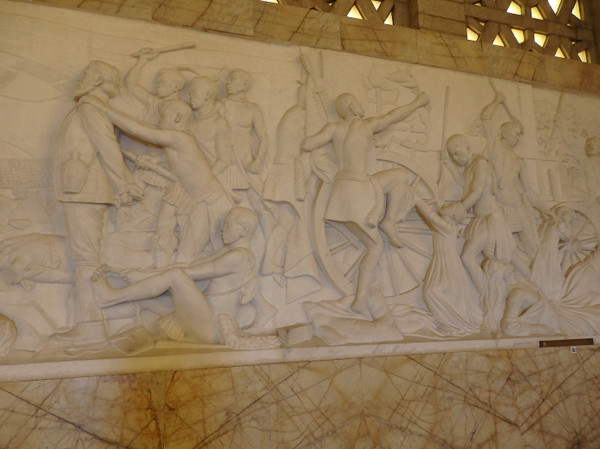

しかし、何よりうれしかったのは、この記念堂のすぐ近くでシマウマを見つけたこと。丘のふもとを走るハイウェイ沿いに小ぶりながら牧場のような草地があり、そこに10頭近くもいたのです。これで「BIG5」を制覇したことになり、ツアー参加者一同、大喜び。ちなみに、ヌーも2頭いましたよ。それにしても、なんでこんな町中に野生動物がいるのか不思議でなりません。

しかし、何よりうれしかったのは、この記念堂のすぐ近くでシマウマを見つけたこと。丘のふもとを走るハイウェイ沿いに小ぶりながら牧場のような草地があり、そこに10頭近くもいたのです。これで「BIG5」を制覇したことになり、ツアー参加者一同、大喜び。ちなみに、ヌーも2頭いましたよ。それにしても、なんでこんな町中に野生動物がいるのか不思議でなりません。