朝7時半にホテルを出発。こんなに早いのはワケがあります(後述)。「ピンクシティーという別名を持つジャイプールの市街地を抜け、バスは郊外へ。なぜそんな別名があるかというと、19世紀後半、インドがイギリスの植民地だったころ、本国から王子様が来られるということで、ピンクが好みだった王子のために、町中の建物をピンクに塗ったからだそうです。

最初に訪れたのは「風の宮殿(ハワー・マハル)」。かなり色褪せてはいるものの、ここも確かに外壁はピンク色でした。ジャイプルを支配していたマハラジャの居宅で、あとで行く「シティ・パレス」の一部だといいます。

最初に訪れたのは「風の宮殿(ハワー・マハル)」。かなり色褪せてはいるものの、ここも確かに外壁はピンク色でした。ジャイプルを支配していたマハラジャの居宅で、あとで行く「シティ・パレス」の一部だといいます。

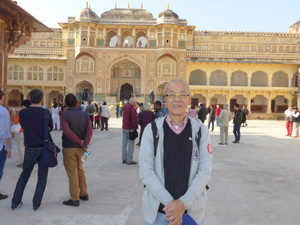

インドは古いだけあって、城が多い国です。しかも、絶対権力者が支配した王朝が多いせいか、ハンパな規模ではありません。今日訪れたアンベール城もその一つ。もともと砦があった場所に、ムガール帝国第3代皇帝アクバルの軍司令官であったラージプート族のラージャ・マーン・シングが大きな城を築き始めたのは1592年。その後も150年間にわたり、ずっと改築が続けられたそうです。

岩の丘の上に立っているのですが、その全景は、城よりかなり手前にある場所からしか観ることができません。すぐ近くに着いても、本体はその150m上。しかも、大変急な坂です。歩いていく人もいるにはいますが、私たちはもちろん、名物の「象のタクシー」を利用しました。

その昔は、象もヘトヘトになるまで仕事をさせられたのでしょうが、いまは1日の回数が制限されているとのことで、昼前には任務終了。仕事を終えた象は城から長い道を村まで戻るのですから、たしかに大変でしょう。

象のドライバーはえらく愛想がよく、日本語も達者。私たちが乗った象のドライバーは「ナマムギナマゴメナマタマゴ」という早口言葉を披露してくれたりしました。愛想よくしておけばチップをはずんでくれるのではという下心でしょうね。

時間にすればわずか数分の道中なのですが、妙にゆっくりした感じがします。途中、カメラを持ったインド人が次々とあらわれ、私たちの写真を撮ります。ポーズを指示する人もいました。

降りる際にチップ(早口言葉の割り増しはなし!)を支払い、中庭から周囲を見渡すと、「世界一美しい門」と言われるガネーシヤ門が目に入ってきました。まあ、それ以上に目につくのはみやげ物売り。まあ、次から次へ、絵ハガキ、民芸品、ボールペン、額に貼りつける「ビンディ」(既婚女性はかならず貼りつけている)、そのほかなんだかワケのわからないものまで、いろいろなものを手に大声を出していました。

ガネーシャ門を観ながら、城の中に入っていきます。見ものの一つが、小さな鏡の散りばめられた「鏡の間」。天井や壁に無数の壁が埋め込まれているのですが、これだけたくさんあれば、電灯のなかった時代でも、ロウソクの明かりがあちこちに反射・増幅し、室内はさぞかし明るかったことでしょう。

ガネーシャ門を観ながら、城の中に入っていきます。見ものの一つが、小さな鏡の散りばめられた「鏡の間」。天井や壁に無数の壁が埋め込まれているのですが、これだけたくさんあれば、電灯のなかった時代でも、ロウソクの明かりがあちこちに反射・増幅し、室内はさぞかし明るかったことでしょう。

いちばん奥には舞台があり、ここでは毎晩、宴会があったとか。ハーレムの各室も、壁や天井など、平らなところにはすべて手の込んだ装飾がほどこされていました。床には水路を通して涼しい空気が入ってくるようになっています。暑い国は暑いなりに、それと付き合うための工夫を編み出すというわけです。

帰りはジープ。とんでもなく年代物も多く、道も悪いので、まあ揺れる揺れる。麓の集落まで行き、そこでバスに乗り換えます。 街に戻る途中のマン・サガール湖に「レイクパレス(水の宮殿)」が浮かんで見えました。5~6月は、夏の別荘として王家一族が涼を求めて住んだといわれる建物です。そこを通り過ぎ再び街に入ると、着いた先が天文台=ジャンタル・マンタル。

インドでは古代から天文学が発達していたらしく、日時計やら12星座のオブジェやらが屋外に並んでいます。ガイドさんがいろいろ説明してくれましたが、もともとそちらの分野にほとんど関心のない私にはほとんど理解不能。申し訳ありませんが、近くを勝手に歩き回ったりしていました。唯一理解できたのは12星座のモニュメント(?)。そこを見学したあとは「シティパレス」。マハラジャの宮殿です。いまでもその末裔の方(41代目とか)が住んでいると聞き驚きました。

さらに衣裳博物館や武器博物館、大会議場などを見学したあと、昼食を取りに再びアンベール城へ。パレスの出口近くにヘビ使いがおり、ずうずうしく一緒に写真を撮ってもらったり。

もう午後になっていましたから、アンベール城へは最初からジープで登ります。途中、仕事を終えた象と何頭もすれ違いました。昼食は城内の一角にあるレストラン。えらく、高級そうな内装でした。「ターリー」と呼ばれるインド独特のランチ。丸か四角い皿にいくつかの仕切りがあり、その一つひとつにライスやチャパティ、カレーなどが盛られているもので、さまざま楽しめます。

もう午後になっていましたから、アンベール城へは最初からジープで登ります。途中、仕事を終えた象と何頭もすれ違いました。昼食は城内の一角にあるレストラン。えらく、高級そうな内装でした。「ターリー」と呼ばれるインド独特のランチ。丸か四角い皿にいくつかの仕切りがあり、その一つひとつにライスやチャパティ、カレーなどが盛られているもので、さまざま楽しめます。

主人公はやっぱりカレーです。カレー好きの私にはもうたまりません。これを別々に食べるのではなく、一緒に混ぜて食べるのがインド式だとか。こうすると、さまざまなスパイスが混じり合い、単独で食べるのとは別の風味が出てくるといいます(ただし、ホウレン草カレーは例外))。さっそく試してみましたが、これはイケます。だからインドの人は手で食べるんだと、納得してしまいました。フォークよりすばやく混ぜられるのです。

主人公はやっぱりカレーです。カレー好きの私にはもうたまりません。これを別々に食べるのではなく、一緒に混ぜて食べるのがインド式だとか。こうすると、さまざまなスパイスが混じり合い、単独で食べるのとは別の風味が出てくるといいます(ただし、ホウレン草カレーは例外))。さっそく試してみましたが、これはイケます。だからインドの人は手で食べるんだと、納得してしまいました。フォークよりすばやく混ぜられるのです。

ターリーに十分満足したあとは、朝のときと同じようにジープで麓の集落まで行き、そこでバスに乗り換えて街に戻ります。途中、インド更紗、細密画、宝石店などに立ち寄りながらホテルに戻ったのは夕方5時半。今日の夕食は同じレストランですが、内容はセットメニュー―でした。ワインもけっこういけます。なんでも、インドでは最近ワインに力を入れているそうです。そういえば、私の自宅近くでひいきにしているインド料理の店でも最近、ワインのメニューが増えていたことを思い出しました。