2014年10月30日

今日は地上から滝を見に行きます。バスでの移動ですが、途中、バオバブという巨木がある場所で下車すると、遠足か修学旅行か、それを見学に来ていた対岸の国ザンビアの小学生とおぼしき一団と遭遇。一緒に写真を写したりなどして交流したのですが、子どもたちのなんとも純真そうな瞳が印象的でした。

マダガスカルが原産地というバオバブは、幹が徳利のような形をしており、20~30メートルの高さにまで成長するといいます。幹も直径10メートル近くにまでなるそうですが、年輪がないので樹齢はつかみにくいとのこと。ただ、中は空洞になっていて、大量の水分をたくわえており、乾季になるとその水分で生き延びるとガイドが教えてくれました。

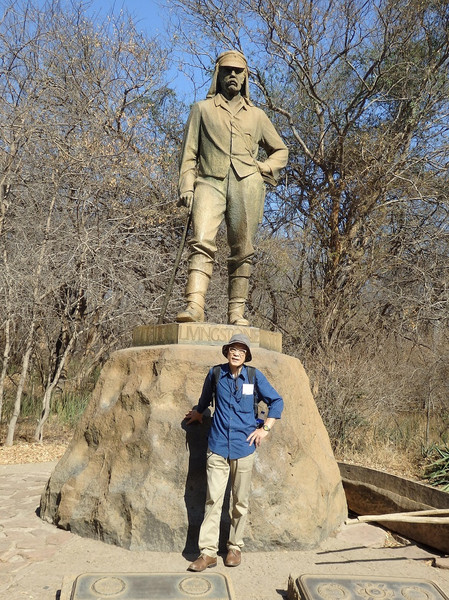

滝の手前の広場のようなところに、この滝をビクトリア滝と命名した探検家リビングストンの大きな銅像がありました。小学生のときその伝記を読んだ記憶がありますが、探検家としてしか覚えていません。しかし、もともとはスコットランド生まれの宣教師で、その一方で医学も学び、布教活動のためにアフリカに赴いたところすっかりその虜になってしまったとのこと。以後はアフリカ各地を探検しながら、布教と医療にいそしんだといいます。探検家業はその副産物のようなもので、それでも、彼がいなければ今日のアフリカは存在し得なかったといっても過言ではありません。

滝の手前の広場のようなところに、この滝をビクトリア滝と命名した探検家リビングストンの大きな銅像がありました。小学生のときその伝記を読んだ記憶がありますが、探検家としてしか覚えていません。しかし、もともとはスコットランド生まれの宣教師で、その一方で医学も学び、布教活動のためにアフリカに赴いたところすっかりその虜になってしまったとのこと。以後はアフリカ各地を探検しながら、布教と医療にいそしんだといいます。探検家業はその副産物のようなもので、それでも、彼がいなければ今日のアフリカは存在し得なかったといっても過言ではありません。

それを過ぎるといよいよ滝への遊歩道に入ります。乾季とはいえ、滝の近くは空気のほとんどが水蒸気といった感じで、この日も湿度はおそらく80%以上あったのではないでしょうか。それもこれも滝から上がってくる水煙のためです。気温もかなり高いので、全身汗だくになってしまいました。

ヘリコプターから見たときはそれほどでもないように感じたのですが、地上から見ると、乾季とはいえ、その迫力はやはりすさまじいものがあります。幅数キロにわたって水が落ちてくるはずが、途切れ途切れになっているのですが、どこからも猛烈な水煙が立ち上がっていました。雨季のときに来れば、その迫力、スケールはいかほどのものかと想像させられます。途中、滝の上で水泳を楽しんでいたりはるか下に見える滝壺を小さな船で遊覧しているのが見えましたが、さぞかし楽しかろうとうらやましく思いました。とにもかくにも、ビクトリア滝の魅力はその「高さ」にあることは間違いなさそう。イグアス、ナイアガラとの違いもその点にあるのではないかと思いました。

ヘリコプターから見たときはそれほどでもないように感じたのですが、地上から見ると、乾季とはいえ、その迫力はやはりすさまじいものがあります。幅数キロにわたって水が落ちてくるはずが、途切れ途切れになっているのですが、どこからも猛烈な水煙が立ち上がっていました。雨季のときに来れば、その迫力、スケールはいかほどのものかと想像させられます。途中、滝の上で水泳を楽しんでいたりはるか下に見える滝壺を小さな船で遊覧しているのが見えましたが、さぞかし楽しかろうとうらやましく思いました。とにもかくにも、ビクトリア滝の魅力はその「高さ」にあることは間違いなさそう。イグアス、ナイアガラとの違いもその点にあるのではないかと思いました。

1時間ほど歩きながらさまざまな角度から滝(の片鱗)を見終えたら、次の目的地「ジャカランダの街」ともいわれる首都プレトリアに移動。周辺も合わせるとこの町にはおよそ7万本ものジャカランダが街路樹として植えられているとか。それがいま満開だというので、なんとも楽しみです。

1時間ほど歩きながらさまざまな角度から滝(の片鱗)を見終えたら、次の目的地「ジャカランダの街」ともいわれる首都プレトリアに移動。周辺も合わせるとこの町にはおよそ7万本ものジャカランダが街路樹として植えられているとか。それがいま満開だというので、なんとも楽しみです。

ビクトリアフォールズからヨハネスブルグまで1時間45分、入国手続きを済ませたあとバスで1時間ほど走りプレトリア市内に。さすが、首都だけに市街地は美しく整備されています。中心部に近づいてくると、なるほどそこここにジャカランダの花が見えてきました。

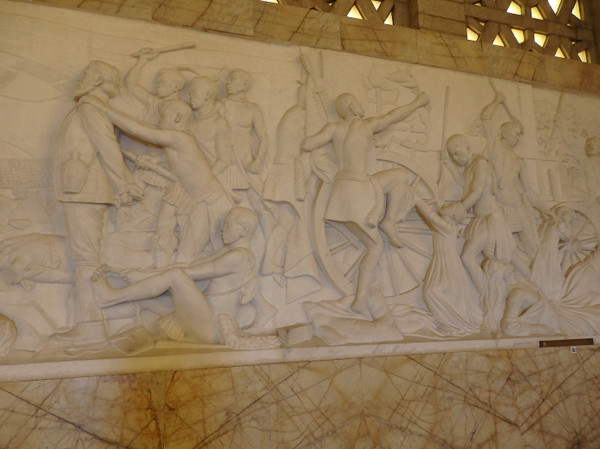

ホテル到着前に一カ所、「フォールトレッカー開拓者記念堂」に立ち寄ることに。町の南にある丘の上に建つ褐色の四角い建物なのですが、遠目にもえらく目立っていました。「フォールトレッカー(Voortrekker)」とはアフリカーンズ語で、「先頭に立って開拓の旅に出た人」といった意味のよう。。ケープタウン周辺に「アフリカーナ」(のちにボーア人)と呼ばれるオランダの移住民が入植して以来の歩みがよくわかります。南アフリカの歴史などほとんど知りませんでしたが、とても勉強になりました。

ホテル到着前に一カ所、「フォールトレッカー開拓者記念堂」に立ち寄ることに。町の南にある丘の上に建つ褐色の四角い建物なのですが、遠目にもえらく目立っていました。「フォールトレッカー(Voortrekker)」とはアフリカーンズ語で、「先頭に立って開拓の旅に出た人」といった意味のよう。。ケープタウン周辺に「アフリカーナ」(のちにボーア人)と呼ばれるオランダの移住民が入植して以来の歩みがよくわかります。南アフリカの歴史などほとんど知りませんでしたが、とても勉強になりました。

フォールトレッカーたちは1838年12月16日、1万人にも満たない人々が「血の川の戦い」でズールー王国との戦いに勝利したのですが、それをバネに、彼らが2つの独立国家を築き上げたということでした。毎年12月16日の正午、建物中央の真上から光が差し込むように設計されているのだそうです。最上階で上と下を見てみると、その設計の巧みさに驚くとともに、なんともおごそかかというか、神聖な雰囲気に満ちた空間が作られていることがわかります。

しかし、何よりうれしかったのは、この記念堂のすぐ近くでシマウマを見つけたこと。丘のふもとを走るハイウェイ沿いに小ぶりながら牧場のような草地があり、そこに10頭近くもいたのです。これで「BIG5」を制覇したことになり、ツアー参加者一同、大喜び。ちなみに、ヌーも2頭いましたよ。それにしても、なんでこんな町中に野生動物がいるのか不思議でなりません。

しかし、何よりうれしかったのは、この記念堂のすぐ近くでシマウマを見つけたこと。丘のふもとを走るハイウェイ沿いに小ぶりながら牧場のような草地があり、そこに10頭近くもいたのです。これで「BIG5」を制覇したことになり、ツアー参加者一同、大喜び。ちなみに、ヌーも2頭いましたよ。それにしても、なんでこんな町中に野生動物がいるのか不思議でなりません。