2014年8月18日

朝食前に家人は洗濯に。完全自動の洗濯機と乾燥機が用意されていることがわかったからできたのですが、長旅のときの悩みの一つです。ヨーロッパ、それもドイツから北は、どこのホテルも中を熱い空気が流れるパイプのようなものがタオル賭けになっており、そこに干せばいいので楽です。

朝イチ、午前9時フロムを出発する遊覧船でフィヨルドクルーズに。その1時間ほど前、バルト海クルーズの大きな客船が入港してきました。夕方まで停泊し、その間に、乗客(2000人くらいでしょうか)たちは観光バスに分乗して、フロム周辺の観光に行くようです。

彼らが船から降りるのとほぼ同じころ、私たちがクルーズ船に乗ったら、客は私たち2人のほか、若い中国人カップルのみ。私たちは2階の客席、彼らは下と、ほとんど貸切状態とあいなりました。乗船直前まで空はぐずついていたのですが、しばらく走ると雨はすっかりあがりました。気温は10度くらいですから、寒くはありましたが、毛布を腰に巻いてしのぎます。

のっけからもう感動、感動の連続。まずは海の静かなこと。とても「海」とは思えないほど、波がまったくありません。そこをクルーズ船が音もなく、まるで滑るようにして進んでいくのです。

途中10ほどの集落を見ながら進むのですが、ときどき小さなクジラと出会います。この時期、フィヨルドの奥までやってくる小さな魚を獲るためだそうで、何回か出会いました。繁殖期とも重なっているようで、皆カップルです。

両岸にそそり立つ岩の壁高くにある道というか、平らなところにヤギがあらわれることもあるという話でしたが、今日はそれには出会いませんでした。

いちばん幅がせまいところはわずか12mルだそうで、水深が深いのでほとんど心配はないのですが、さすが「ネーロ(=ノルウェー語で「狭い」の意)フィヨルド」とはよく名づけたものです。

急峻な岩壁の上から細く落ちてくる滝もさることながら、それらの瑞夫も飲み込んだフィヨルドの海はとにかく澄んでいます。空も岩壁もその上に育っている木々や草も、きれいに水面に映っています。

今日は曇り空ではありましたが、そのほうが落ち着いているというか、より深い神秘を感じさせていたような気がしました

あっという間に2時間が過ぎ、グドヴァンゲンに到着。桟橋には中国人の団体ツアー客がいっぱい待っていました。すぐ近くのレストハウス兼みやげ物屋さんで軽い食事。12時半のバスで、22キロ離れたフロムに戻ります。といってもそのうちの16キロはトンネル。岩盤をくり抜いて造ったのでしょうから、さぞかし難儀したのではないかと思われます。

ホテルでしばし休憩のあと、こんどは地上600mのところからフィヨルドを見下ろすツアーに。バスで20分ほど走るとフィヨルドが眼下に見えるステーガスタイン展望台に到着。山道を登るにつれ、フィヨルドがどんどん開けてきます。こんなところに展望橋を造った発想に驚きました。

夕食は昨晩の教訓を生かし、フロムの駅近く(=ホテルにも近い)のカフェでオープンサンドを2つ(サーモンとエビ)、あとミートボールで済ませました。たまたまその前にすぐ近くのスーパーで缶ビール(500mlで1300円ほど。1本ですよ、1本)を買ったので、それを飲みました。しかし、食べ物のほうの味は、ホテルの9000円のヴァイキングで口にしたものと大差ありません。値段は2人で3500円ほど。前夜のおよそ5分の1で済みました。でも、日本に絵ハガキ3枚送るための切手代がNOK48(800円)! にはびっくりです。

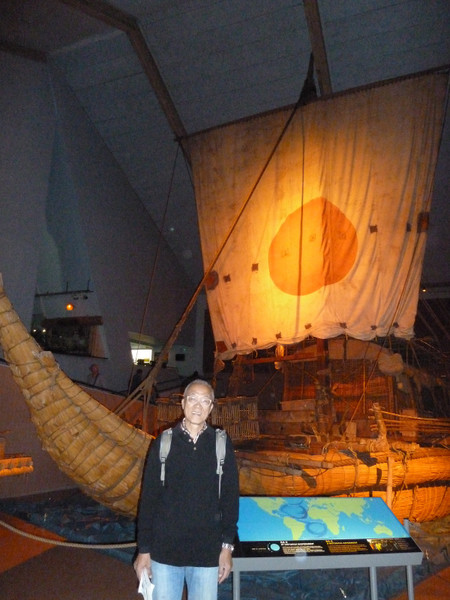

フェリーで対岸のビュグドイに。この一帯は博物館のメッカで、民俗博物館、ヴァイキング博物館、コンティキ号博物館、フラム号博物館と次々に「制覇」。この4つだけで入場料の合計が400NOK(約6500円)近くですから、「OSLOPASS」の効果は絶大です。

フェリーで対岸のビュグドイに。この一帯は博物館のメッカで、民俗博物館、ヴァイキング博物館、コンティキ号博物館、フラム号博物館と次々に「制覇」。この4つだけで入場料の合計が400NOK(約6500円)近くですから、「OSLOPASS」の効果は絶大です。