2013年8月11日

今日がサンクトペテルブルクの実質的な初日。しかし、あいにくの雨で当初の予定を変更、今日は市内にとどまることになりました。

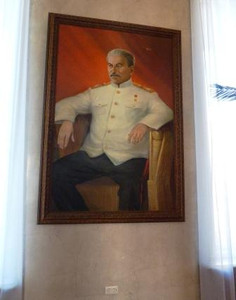

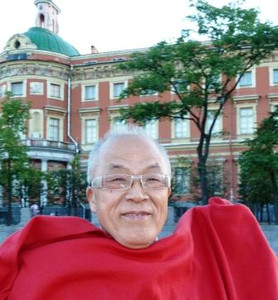

最初に行ったのは、旧市街の東北端、ネヴァ河畔にあるスモーリヌイ聖堂。18世紀に女帝エリザベートが女子教育の場として創設、その後エカテリーナ2世が女学校を開き、革命直前まで貴族の令嬢たちの教育がおこなわれた修道院だそうです。 いまはコンサートホールとして使われているとのことですが、1917年10月のロシア革命のとき、レーニンに率いられた革命派の作戦本部がここに置かれ、ソビエト政権の樹立を宣言(10月25日)、首都がモスクワに移るまでは、政権の中心だったという場所です。そういえば、もともと「サンクトペテルブルグ」という名前だったこの町は、ロシア革命のあと「レニングラード」というふうに改められたことを思い出しました。

いまはコンサートホールとして使われているとのことですが、1917年10月のロシア革命のとき、レーニンに率いられた革命派の作戦本部がここに置かれ、ソビエト政権の樹立を宣言(10月25日)、首都がモスクワに移るまでは、政権の中心だったという場所です。そういえば、もともと「サンクトペテルブルグ」という名前だったこの町は、ロシア革命のあと「レニングラード」というふうに改められたことを思い出しました。

ここからバスと地下鉄、さらにバスに乗ってピスカリョフ墓地に足を運びました。驚いたのは地下鉄の深いこと、深いこと。この町はもともと、ネヴァ川がフィンランド湾に注ぎ込む湿地帯に築かれた人工都市です。そのため、地下鉄を作る際、掘っても掘っても水が出てきて、結局、とんでもない深さに軌道を設けることになったのだとか。東京の地下鉄千代田線の小川町という易があり、初めてこの駅に降りて行ったとき、あまりの深さに驚きましたが、その比ではありません。近ごろは、都営大江戸線に代表されるように、ちょっとやそっと深くても、「あとで作ったんだから仕方ない」とも思うようになりましたが、それすらも上まわる深さです。

駅も荘重というか、えらく豪勢なつくりです。そのわりに車両はかなり古く、騒音がすごいですし、乗り心地もいまイチ。でも、料金が25コペイカ(約8円)であることを考えればいた仕方ないのかも。

さて、ピスカリョフ墓地ですが、ペテルブルク市街の北部にある広大な戦没者墓地です。第2次世界大戦のさなか、1941年6月の独ソ開戦によってドイツ軍の攻撃を受けたレニングラードは、9月8日からなんと872日間、1944年1月27日まで包囲されていました。この間、投下された爆弾の数は15万を超え、電気も水道もストップしたこの街で、多いときには1日3万人近くの人が餓死したというのですから、そのすさまじさは想像を絶します。そうして亡くなっっていった市民をそれぞれの遺族が仮埋葬していたのがやがて墓地になったそうです。

広大な敷地には、「墓地」というにはあまりに悲しい、幾多の市民・兵士がひとまとめにして葬られた大きな盛り土が連なっています。墓標には、遺体・遺骨が見つかった年が記してあるだけで、「個」の存在はほとんど感じさせません。それでも、第2次大戦で死んだアメリカ軍兵士を上まわる数の市民が葬られているとのこと。「★」は、埋められているのが兵士であることを示しているそうです。

いちばん奥に立つモニュメントの背後の壁には、「“Никто не забыт и ничто не забыто”(=だれ一人忘れまい、何ひとつ忘れまい)」という、女流詩人オリガ・ベルゴーリツの鎮魂の詩が刻まれていました。

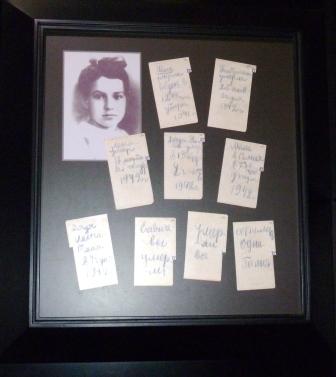

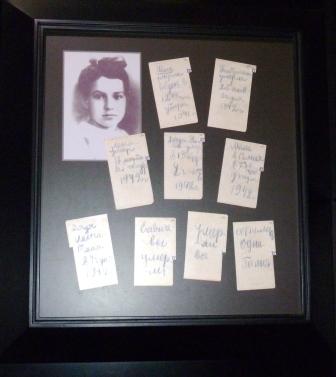

墓地の入口の脇にこじんまりした資料館があります。レニングラード包囲戦の模様をつぶさに記録した展示の中に、両親・兄弟・おじ・おばなど家族を次々と失い、やがて疎開先で自身も亡くなった少女ターニャ・サビチェワの残したメモ「ターニャの日記」がありました。 日記の最後は「サヴィチェフ家は死んだ みんな死んだ 残ったのはターニャだけ」となっているのですが、そのあまりにシンプルな文言は百万言の言葉を費やすより圧倒的なパワーで、戦争の悲惨さを示しているように思えました。

日記の最後は「サヴィチェフ家は死んだ みんな死んだ 残ったのはターニャだけ」となっているのですが、そのあまりにシンプルな文言は百万言の言葉を費やすより圧倒的なパワーで、戦争の悲惨さを示しているように思えました。

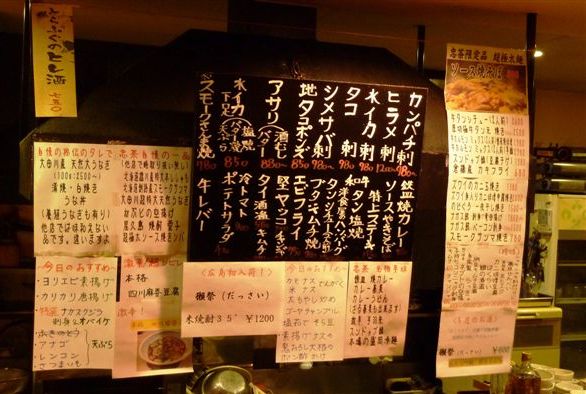

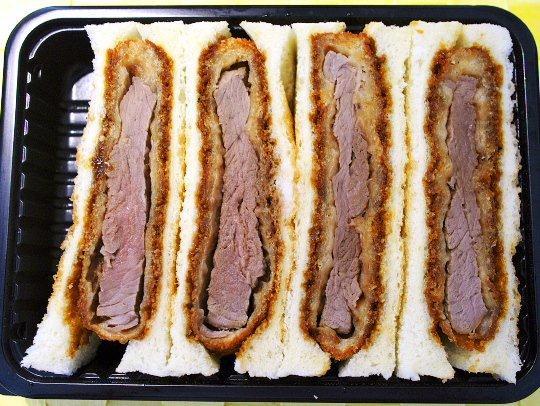

その後、同じ経路で都心に戻り昼食。店に入るとまず席を決め、トレイを持って料理がずらっと並べられている中からほしいものを選んで店員に告げます。最後に飲み物を決め、レジ支払いを済ませるキャッシュオンデリバリー方式。ごく普通の市民生活を送っている人たちの朝食や昼食はjこうしたスタイルなのでしょう。でも、どれも皆そこそこおいsく食べられました。パリで抱いた不安はどうやら杞憂に終わりそうな感じがしてひと安心です。

腹ごしらえをすませ、近くにあるドストエフスキー文学記念博物館を訪れました。いまでも、日本の若い人たちには人気がるかどうかわかりませんが、私が大学に行っていたころは、必読文献といった扱いで、ドストエフスキーの作品をひととおり読んでいないと、仲間の話についていけないという感じでした。

博物館を出てすぐのところにクズニェーチヌイ市場というマーケットがありました。市民の台所の一つのようですが、時間帯のせいもあって、中は比較的空いていました。食料品だけでなくおみやげを売っている店もあり、Eさんご夫妻は大量にマトリョーシカを購入されていました。

博物館を出てすぐのところにクズニェーチヌイ市場というマーケットがありました。市民の台所の一つのようですが、時間帯のせいもあって、中は比較的空いていました。食料品だけでなくおみやげを売っている店もあり、Eさんご夫妻は大量にマトリョーシカを購入されていました。

夕方近くになっても天気はまだ回復しません。市場のあとは美術館です。サンクトペテルブルク最大の美術館はいわずと知れたエルミタージュですが、今日はロシア美術館に行きました。もともとは宮殿だった建物ですから、内部の豪華なこと。ヨーロッパにはこうしたタイプの美術館や博物館が多く、作品もさることながら、建築物としても十分楽しめるのがうれしいです。

この美術館はロシア美術の作品がふんだんに所蔵されているようです。パリのオルセー美術館で観た印象派の作品ももちろん素晴らしいのですが、個人的には、ロシア美術の“明緻な暗さ”とでもいうのでしょうか、わかりやすさが好きです。83歳で亡くなるまでなんと6000点もの絵を描いたというイヴァン・アイヴァゾフスキーの海をモチーフにした作品はその代表。

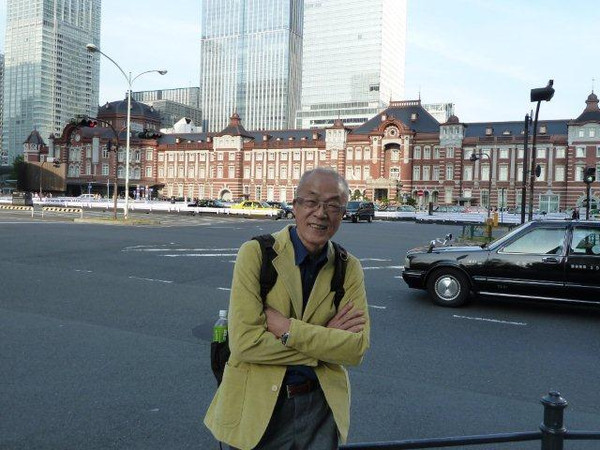

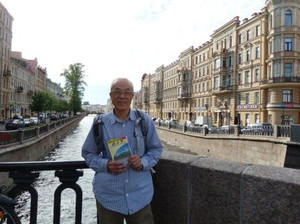

ロシア美術館をあとにし、バスに乗ってホテルに戻ったのですが、考えてみれば、サンクトペテルブルグというところは街全体が美術館・博物館のようなもの。目に入ってくる建物いちいちが好奇心を刺激します。

ただ、天候ともあいまって、なんとも“重い1日”でした。

ついでながら、私たちはスイス航空のラウンジを利用できたのですが、その一部にも「スモーカーズバー」という、禁煙になっているラウンジよりはるかに広々とした、ゆっくりくつろげるスペースがありました。ドイツのフランクフルト、ミュンヘン空港にも喫煙コーナーはありますが、数が少ないため、そこへ行くのにえらく難儀しますし、ロンドンやパリなど、そうした施設そのものがありません。これからのヨーロッパ出張はいつもチューリヒ経由にしようか……と、真剣に考えてしまいました。

ついでながら、私たちはスイス航空のラウンジを利用できたのですが、その一部にも「スモーカーズバー」という、禁煙になっているラウンジよりはるかに広々とした、ゆっくりくつろげるスペースがありました。ドイツのフランクフルト、ミュンヘン空港にも喫煙コーナーはありますが、数が少ないため、そこへ行くのにえらく難儀しますし、ロンドンやパリなど、そうした施設そのものがありません。これからのヨーロッパ出張はいつもチューリヒ経由にしようか……と、真剣に考えてしまいました。

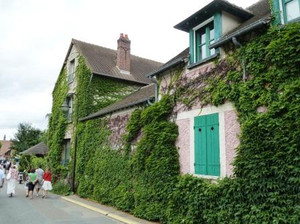

3時間ほどの滞在でしたが、心が洗われた感じがしました。パリの喧騒も楽しいのですが、思いもかけずフランスの片田舎の空気に触れることができたのはNくんのおかげ。やはり持つべきものは友だちです。ちなみに、Nくんは高校3年生のとき同じクラスでした。陸上競技部で中距離を走っていたのですが、大学に入ってからは駅伝(あまり有名ではないのですが、「六甲山駅伝」という関西のレースです)を走ったそうです。卒業後は小社に勤め、世界中をまわってきただけに、幅広い分野の知識・情報を持っています。直感と粘り強さが持ち味、近ごろは家庭菜園にもエネルギーを注いでいるとか。

3時間ほどの滞在でしたが、心が洗われた感じがしました。パリの喧騒も楽しいのですが、思いもかけずフランスの片田舎の空気に触れることができたのはNくんのおかげ。やはり持つべきものは友だちです。ちなみに、Nくんは高校3年生のとき同じクラスでした。陸上競技部で中距離を走っていたのですが、大学に入ってからは駅伝(あまり有名ではないのですが、「六甲山駅伝」という関西のレースです)を走ったそうです。卒業後は小社に勤め、世界中をまわってきただけに、幅広い分野の知識・情報を持っています。直感と粘り強さが持ち味、近ごろは家庭菜園にもエネルギーを注いでいるとか。

ヤリ投げも、ベテランの村上(32歳)が、ここのところ急上昇のディーン元気(早稲田大)を抑え堂々11回目の優勝。6投目での逆転勝利でした。投てき種目は、若さだけでは勝てないのがよくわかります。今日のハンマー投げで日本選手権19連覇を達成した室伏広治も38歳ですからね。でも初優勝は20歳のときということになるので、その非凡さがよくわかります。どちらも、世界陸上が楽しみです。

ヤリ投げも、ベテランの村上(32歳)が、ここのところ急上昇のディーン元気(早稲田大)を抑え堂々11回目の優勝。6投目での逆転勝利でした。投てき種目は、若さだけでは勝てないのがよくわかります。今日のハンマー投げで日本選手権19連覇を達成した室伏広治も38歳ですからね。でも初優勝は20歳のときということになるので、その非凡さがよくわかります。どちらも、世界陸上が楽しみです。

それにしても、たった10カ月来なかっただけというのに、市内の変わりようには驚きました。駅前の再開発が始まっていましたし、八丁堀のデパート天満屋が撤退し、その建物にはヤマダ電機、ユニクロ、丸善+ジュンク堂さんが入っていました。近ごろ、街の変化のスピードは、ホント早いです。

それにしても、たった10カ月来なかっただけというのに、市内の変わりようには驚きました。駅前の再開発が始まっていましたし、八丁堀のデパート天満屋が撤退し、その建物にはヤマダ電機、ユニクロ、丸善+ジュンク堂さんが入っていました。近ごろ、街の変化のスピードは、ホント早いです。