2013年11月23日

正午から始まる会があり、祭日だというのにネクタイまで締め、丸の内まで出かけました。

8月にロシアを訪れたのが一つのきっかけなのですが、「日ロ創幸会」という名のNPO法人と関わることになったからです。

その名のとおり、「日本」と「ロシア」の人々との間を結ぶことで「幸」福の歴史を「創」っていきましょうという基本趣旨にのっとって発足することになった会の、きょうは設立準備会なのです。

同法人の発起人は、夏ロシアでご一緒したEさん。下のお名前が「幸作」ということもあり、「創幸」という名称は早くから決めておられたようです。

ロシアのあちこちを一緒に回っていた折、雑談の中でそうした話はされていたのですが、まさかこれほど早く形になるとは思ってもいませんでした。

「NPO法人」という言葉はよく耳にしますし、実際、私自身も講演の依頼を受けたり、会合にお招きいただいたりなど、いくつかのNPO法人と接点はあります。しかし、今回は「理事」の役を引き受けてくれませんかとのお話でした。

もちろん、Eさんには奥様ともどもに大変お世話になっているので、二つ返事でお引き受けしたのですが、自分のような者に果たして何ができるかと考えてみると、なんともおぼつかないというのが現実です。

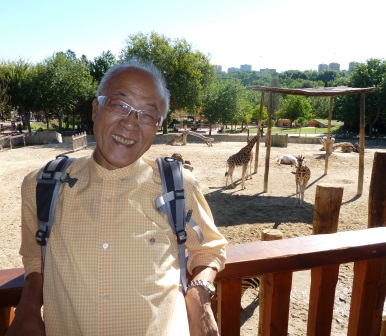

私自身、昔もいまも、とりたててロシアに関心を寄せていた(いる)わけではありません。そもそも、今年の夏ロシアに行くことになったのも理由は簡単明瞭。モスクワで世界陸上選手権が開催されたからです。

ただ、そうはいっても、ロシアです。行く前には根拠のない不安があり、それを少しでもやわらげたいとの思いで、Eさんに相談を持ちかけたのが事の始まりでした。

しかし、人生というのは面白いものです。Eさんにとってはむしろそれがきっかけとなって、ソ連の時代も含め、仕事としてこれまで40年近く関わってきたロシアという国、またその中でつちかった広範な人間関係を、仕事をやめたからといって放り出してしまうのはもったいないと感じたのではないでしょうか。その思いがあっという間に熟成され、3カ月も経たないうちに、具体的な形になったということです。

私自身も、8月中旬に帰国して以来、新聞や雑誌で「ロシア」という文字があると、なんだか吸い寄せられるように読んでしまうといったことが、何度となくありました。

また、ロシアという国が、文字どおり「百聞は一見にしかず」で、私の好奇心を大いに刺激してくれたことはまちがありません。

次はなんとしても「冬のサンクトペテルブルグを、ぜひ自分の目で見てみたい!」と思ったくらいですから。しかも、その思いはいっこうに衰えを見せません。

それどころか、今日の会で隣にすわられたEさんが、「来年3月にぜひまた来てくださいとセルゲイさから連絡があったんですよ」などという話をされたときも、「来年3月は、どんなスケジュールになっていたっけ?」と自問自答していたほどです。

そのセルゲイさんとは、モスクワでご挨拶をしただけで、ゆっくりお話することができなかったのが、私たちにとっては大きな心残りになっていました。しかし、こうしたことが、旅への意欲、モチベーションを高めていくのです。

8月のロシア行きにしても、当初はEさんお1人でということのようだったのですが、何度か打ち合わせをしているうちに、奥様もその気になられたとのことです。

ご主人が40年近くにわたってソ連─ロシアを、都合80数回も訪問したにもかかわらず、奥様は一度も同行されたことがないというのは、考えてみれば不思議な話です。

ただ、Eさん自身にしてからが、そもそも「公」以外でロシアを訪れたことはないというのですから、致し方のないことだったのでしょう。

でも、これまでの仕事にいちおうピリオドが打たれたのですから、これから先は「私」でロシアに行ってもいいはずです。そこに奥様はじめ、ご家族のだれかが同行しても、むしろ「いい話」ではないかと、私などは思います。

「お父さんは、こういう人たちと仕事をしていたんだ」とか「こういう場所にいつも行っていたのか」といった経験をすれば、違った父親像が見えてくることもあり得るでしょうし、それがまた思わぬ展開をもたらすこともあるかもしれません。

おそらくは、そういうことの積み重ねによって個々人の人生は変わり、ときにはドラマを生み、ひょっとしたら世界を変えるなどということさえ考えられるわけです。

何事も経験とはよくいったもので、そこに私個人の生き方も焦点を合わせて生きています。

ちなみに、今日は私と家人の37回目の結婚記念日でした。2人でどこかで豪勢な食事でも……などと考えなくもなかったのですが、今日の会は十分、その代わりになりました。

飽きるほど見慣れているいつもの2人より、多くの方と一緒にテーブルを囲んで食べるほうが楽しいに決まっています。「日ロ創幸会、万歳!」と叫びたくなりました。

素晴らしい思い出となる経験をさせていただいたEさん、また奥様に乾杯! です。ありがとうございました。