2013年3月9日

今朝、早く起きたので、朝食の前にホテル近くを散歩してみました。小さな町なりに、こぎれいな通りがあり、家々もスペイン風の趣きがします。 ホテルから15分も歩けばそこはもう太平洋。といってもおだやかな海ですから、荒々しさはまったくありません。こんな町を拠点にしたキリスト教の伝道師たちはいったいどんな気持ちで布教に歩いたのか、考えてみると不思議な気がします。たしかに人々の生活は貧しかったでしょうし、そうした人々にとっては何より心の支えが必要だったにちがいありません。

ホテルから15分も歩けばそこはもう太平洋。といってもおだやかな海ですから、荒々しさはまったくありません。こんな町を拠点にしたキリスト教の伝道師たちはいったいどんな気持ちで布教に歩いたのか、考えてみると不思議な気がします。たしかに人々の生活は貧しかったでしょうし、そうした人々にとっては何より心の支えが必要だったにちがいありません。

さて、今日のスケジュールはかなりハードです。サンタバーバラからオークランドまで600キロ近くのドライブ。ハンドルを握るのは私ひとりです。途中、何か楽しみでも見つけておかなければ、とてもではありませんが、走り切れないだろうということで、あらかじめ仕込んでおいたのが「西海岸でいちばんおいしいパンケーキを食べさせるカフェ」。それは、サンタバーバラから数10キロの途中のソルバングという町にあるとのことです。「よ-し、食べてみようか」というわけで、サンタバーバラのホリディインエクスプレスを出発しました。

アメリカはむずかしくいうと複合民族国家、わかりやすくいうなら、いろいろな人種・民族がゴッタ煮のように暮らしている国です。かつて宗主国だったイギリスはよく知られていますが、それ以外にも、たとえばニューオーリンズ(ルイジアナ州)はフランス、サンアントニオ(テキサス州)はドイツ、エル・パソ(同)はスペイン、ニューヨークはオランダ……と、それぞれ、その地に定住し始めた国の人たちがいます。ニューヨークなど、もともとはニューアムステルダムと名づけていたのを、イギリス人がそこを買って名前を変えた町です。

また、カリフォルニア州の南部はスペイン人がやってきてこさえた町がほとんどです。町の名前からしてスペイン語のオンパレード。ロサンゼルス(Los Angeles)もサクラメント(Sacramento)もそうです。それぞれ「天使たち」「秘蹟」という意味ですが、いちばん多いのはキリスト教(カトリック)の聖職者にちなんだもの。サンディエゴ(San Diego)、サンフランシスコ(San Francisco)がその代表でしょう。San(=聖)とかSanta(=聖なる)という言葉が頭につけられている町が多いのは、スペイン人がキリスト教を布教するため、そこに伝道所を設けたことにちなんでいるからです。

昨日泊まったサンタバーバラ(Santa Barbara)にしても同類です。ロサンゼルスからクルマで1時間半ほどしか離れていないのですが、なんとも落ち着きがあります。その気になれば、ロサンゼルスから鉄道(AMTRAK)という鉄道で訪れることもできます。といっても、1日数本しか走っておらず、日本でいうならローカルのお、それも第3セクターが運営しているような感じでしょうか。駅(下の写真)もどこかのんびりした感じでしょう?

そんなことを考えながら今日、足を踏み入れたソルバング(Solvang)というところはアメリカでは珍しい、デンマーク人の作った町でした。ソルバングとは、デンマーク語で「日の当たる平地(sunny field)」という意味だそうですが、これは1911年、中西部に移民していたデンマーク人たちがこちらに移りコミュニティーを作ったことによります。いまでもその当時の街並みがほぼそのまま保存されていて、一瞬ここはどこだったっけ? と錯覚してしまうくらい、かなり広い

エリアがデンマーク風になっています。 風車がこの町のシンボルのようで、その合間にパン屋、チョコレート屋、ワイン店、雑貨品店、食器店など、若い女性が涙を流しそうなかわいらしい店が立ち並んでいます。

風車がこの町のシンボルのようで、その合間にパン屋、チョコレート屋、ワイン店、雑貨品店、食器店など、若い女性が涙を流しそうなかわいらしい店が立ち並んでいます。

そうそう、パンケーキです。店の名前は「Paula’s Pancake House」といいます。町の中心にあるので、すぐわかります。たしかに、店の前には行列ができていました。日曜日、それも11時ごろという時間帯もあってでしょう、ブランチを食べにやってくる近所の家族連れがほとんど。もちろん近郊からクルマを飛ばしてやってきた観光客の姿もあります。私たちも20分ほど待たされて店内に。といってもアウトドアのテーブルで、天気がよくてホントよかったです。

パンケーキの味は……。「西海岸一」なのでしょう。もちろん、日本のそれよりはおいしいです。ただ「アメリカ一」でも「世界一」ではけっしてありませんから。ちなみに、私はオランダのロッテルダム、運河を走る「パンケーキボート」で食べたほうが好きですね。

ソルバングを昼過ぎに出て、あとは一路オークランドへ。夕方6時前、空港の近くにあるにホテル「コートヤードバイマリオット」に到着しました。荷ほどきもそこそこに、ホテルのすぐそばに建つオラクルアリーナに移動。目的はNBAです。すぐ隣がMBAアスレティックスの本拠地球場、その奥のアリーナも美しいフォルムで、素晴らしく立派でした。

お腹が空いていたので、入場口の手まで立ち売りしていたホットドッグをとりあえずほおばります。入口の荷物チェックはけっこう念入りで、私が背負っていたリュックは預けさせられました。食べ物の持ち込みもNGだそうで、夜食用にとソルバングで買っておいたデンマーク風のパンも没収──悔し~い! チケットはかなり前にネットで買っておいたのですが、中はほぼ満員でした。 ゲームのレベルはもちろん高いのですが、観客を楽しませるための演出となると、ロサンゼルスのレイカーズなどのほうがはるかに上を行っているという感じを受けました。

ゲームのレベルはもちろん高いのですが、観客を楽しませるための演出となると、ロサンゼルスのレイカーズなどのほうがはるかに上を行っているという感じを受けました。

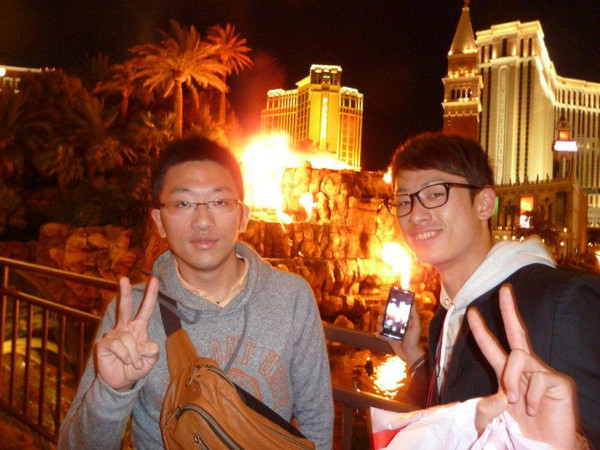

このホテルの売りは、ホテルの中にエッフェル塔(の下部)があるということ。エッフェル塔の上の部分はホテルの天井を突き抜け、空に向かって立っています。それはそれでいいのですが、何より気に入らないのは、空(といっても、要は天井なのですが)に下でギャンブルをするというコンセプトです。これでは、どうにも気が進まないのです。やはり派手なシャンデリアやギラギラの照明の下でやるのがギャンブルというものではないかと。そのせいか、初日はまったくいいところなしで終わりました(言い訳にしか聞こえないでしょうが)。

このホテルの売りは、ホテルの中にエッフェル塔(の下部)があるということ。エッフェル塔の上の部分はホテルの天井を突き抜け、空に向かって立っています。それはそれでいいのですが、何より気に入らないのは、空(といっても、要は天井なのですが)に下でギャンブルをするというコンセプトです。これでは、どうにも気が進まないのです。やはり派手なシャンデリアやギラギラの照明の下でやるのがギャンブルというものではないかと。そのせいか、初日はまったくいいところなしで終わりました(言い訳にしか聞こえないでしょうが)。

大理石で作られた駅舎とコンコース、そしてホームの上にかぶさっている巨大なドームは、鉄(高さ44メートル・長さ185メートル)とガラスで構成されています。駅から3・8㎞にわたって延びている高架橋には200本以上の石柱が両サイドに立っており、これまた見る人の目を楽しませてくれます。「鉄道の大聖堂」と呼ばれているといいますが、それも納得できます。駅舎内にある巨大な時計の美しさもハンパではありません。また、構内にあるカフェはその昔は貴賓室だったらしく、国王一家も利用しているそうです。

大理石で作られた駅舎とコンコース、そしてホームの上にかぶさっている巨大なドームは、鉄(高さ44メートル・長さ185メートル)とガラスで構成されています。駅から3・8㎞にわたって延びている高架橋には200本以上の石柱が両サイドに立っており、これまた見る人の目を楽しませてくれます。「鉄道の大聖堂」と呼ばれているといいますが、それも納得できます。駅舎内にある巨大な時計の美しさもハンパではありません。また、構内にあるカフェはその昔は貴賓室だったらしく、国王一家も利用しているそうです。