2016年10月1日

さて、今日はいよいよ、「人間の塔」を観にタラゴナ(Tarragona)に行きます。今回の旅行の“メインイベント”と言っても過言ではありません。もともとは、数年前、自宅1階のリビングでテレビを見ていた家人が、「ちょっとー、お父さ~ん!」から始まった話。そのとき教えてくれたのがタラゴナの「人間の塔」という、カタルーニャ地方独特の行事でした。

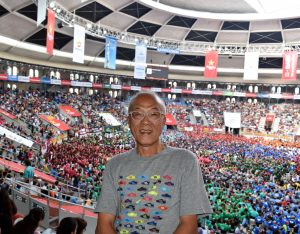

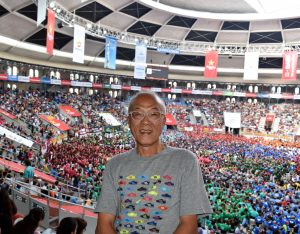

「人間の塔」とは文字どおり、100人を超える(多いときは300人近く)人が、腕と腕とをタオルのような布(革かも)でつないで肩を寄せ合って腕を組んだ上に次の集団が乗っかり、さらに何段も積み上がって「塔」を作るというもの。写真をご覧くださればわかるでしょうが、低いもので6段、高いと8段くらいになります。各地域ごとにチームがあり、それぞれが「塔」を作っていくスピード、手際のよさ、全体の形の美しさ、そして解体のスピード等を競い合うという催しが2年に1回おこなわれるのが、バルセロナの南にあるタラゴナ。カタルーニャ語では、「人間の塔」を「城」に見立て、「Concur de Castells(城のコンクール)」と呼んでいるようです。

春先からカタルーニャ地方全域で予選が始まり、毎年10月の初めに決勝がおこなわれるのですが、どこの地元も懸命に取り組んでいるといいます。決勝ラウンドが開催される今日と明日はもう大騒ぎで、地元のテレビも解説者付きで完全実況中継。今日は決勝ラウンドの前半で、予選の24位から13位までのチームによる演技でした。本当は明日の決勝ラウンド後半(同12位から1位まで)を見たかったのですが、チケットが手に入れられなかったのです(カタルーニャ語で書かれたウェブサイトには悪戦苦闘しました)。

しかしそれでも、私たちの目の前で繰り広げられたパフォーマンスはもう圧巻のひと言。そろいのユニフォームに身を固めた12チームが次々と塔を作り上げていく様子はなんともスリリングです。作り始めて3段目くらいで、いったん解体して最初からやり直すチームもあれば、最後の最後、7段目、8段目の選手が乗ろうとしたところで崩れてしまうケースも。また、首尾よく塔が完成したのに、上から順に人が降りて塔を解体していく途中で全体が一気に崩れてしまったり。全体を指揮するディレクターのような人がいて、下からこまめに指示を出しているのですが、なかなか思いどおりには行かないのでしょう。

見ていると、いちばん上に乗る一人は小学校低学年の、それも女の子が多いようです。そのすぐ下もやはり若い女性で2人か3人。その下が軽量の男性1人に女性2~3人といった感じで、中段は男女がほぼ均等、そしていちばん下の2段は全員が屈強そうな男性です。段の数にもよりますが、いちばん下の土台を作っているのは80人から120人くらいでしょうか。これまでも死者が出ることが何度もあったといいますが、なるほど、崩れ方によってはそれもあり得そうです。

アリーナスタイルの広い円形体育館の上、塔を組み上げていく横には、一段一段高くなっていく様子をすぐ近くからテレビ映像に収めるためのカメラを取り付けた機材が、塔が高くなっていくのに合わせながら動いていました。それぞれ自分の地元のチームを応援している人たちも手に汗を握りながらの数分間。うまく組み上がり、塔が完成したときの喜びようはハンパではありません。最上段に昇った子どもが軽く手を上げるのが完成の合図で、その瞬間、場内は大拍手と喝采に包まれます。

「人間の塔」の大会は夕方からだったので、それまでは町をあちこち見てまわりました。バルセロナのサンツ駅からタラゴナ駅までは電車で1時間。駅を降り地中海沿いに歩いていくと(途中からは石の階段)、地中海を見渡せる丘の上の公園に着きます。その下には、古代ローマの時代に作られた「円形競技場」の跡が。

町の中心へ向かう広い通りの中央部は公園のようになっていて、両サイドは出店がぎっしり。途中、少し脇に入ったところにある広場では、大会に出ないローカルのマイナーなチームがミニチュア版「人間の塔」を作り、近くでお茶を飲んだり買い物をしている人たちを喜ばせています。しかし、こんな小さな塔でも、すぐ脇に警察官と救急隊員がスタンバっていました。

そこをあとにし、タクシーで「ラス・ファレラス水道橋」に。これも古代ローマ時代に作られたもので、いまなおそっくり残っているのがすごいですね。全長200m以上、高さが26mですから、かなりの迫力です。橋の上には幅1mの通路があり、そこを往復してみましたがけっこうスリリングでした。

水道橋がある場所は陸の孤島のようなところだったので、電話でタクシーを呼びました。こういうふうにタクシーを呼んだのは海外では初めての経験。相手はカタルーニャ語(スペイン語かも)しか話しませんが、なんとか通じたようなので、来たときにおろしてもらった場所で待つこと15分。来てくれた車で町に戻れました。

大聖堂の裏側でタクシーを降りて中を見学し、外に出るとちょうど結婚式を終えたカップルが。なんだか私たちはこういうシーンによく出くわします。そこからてくてく歩いて会場の「タラッコ・アリーナ」へ行くと、周りはもう人でいっぱいです。警察官、消防自動車、救急車があちこちに止まっていました。

「人間の塔」を見終え、7時前の電車でバルセロナへ。ホテルの近くで気になっていた建物があったのですが、そこに入るとレストランがびっしり入っていました。どの店も大変なにぎわいで、私たちもその中の一つを選んで夕食。昼間タラゴナで食べたガスパッチョもおいしかったですが、この日食べたシーフードもたいそう美味でした!!

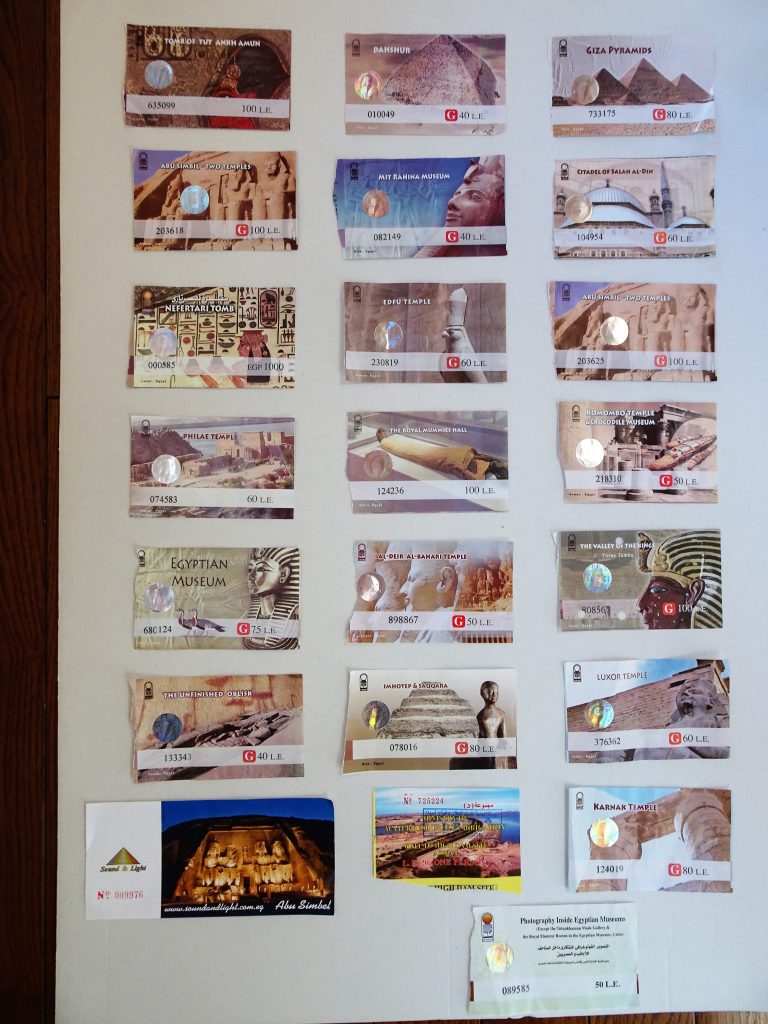

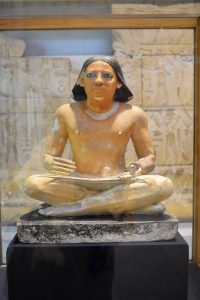

今日でエジプトツアーも実質、最終日。朝食を終えると、ホテルの目の前に建つ国立博物館の見学です。のっけからもうびっくりしたのは、出土品、それも3000年前、4000年前のものが前庭のあちこちに、陳列というか放置というか、フツーに置かれていたこと。レプリカもあるのでしょうが、それにしても……という感じです。

今日でエジプトツアーも実質、最終日。朝食を終えると、ホテルの目の前に建つ国立博物館の見学です。のっけからもうびっくりしたのは、出土品、それも3000年前、4000年前のものが前庭のあちこちに、陳列というか放置というか、フツーに置かれていたこと。レプリカもあるのでしょうが、それにしても……という感じです。

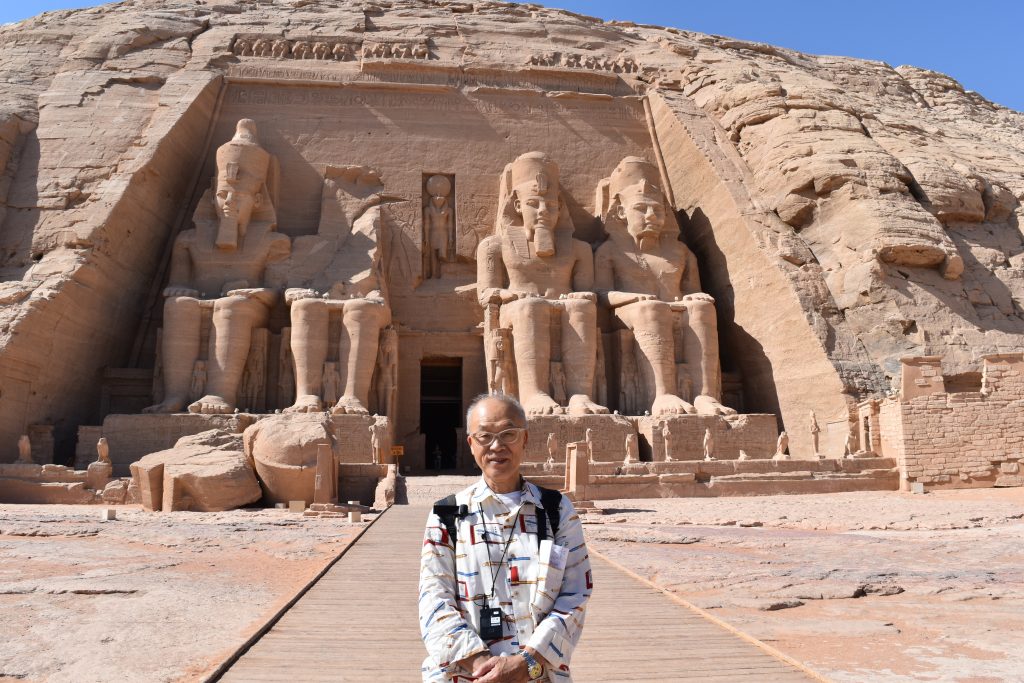

今日は長い1日でした。メインイベントはアブ・シンベル神殿の前から拝む朝日。チョー早起きしていくと、空はどんよりしており、これはダメかと皆、あきらめていました。しかし、日の出の時刻から30分ほどすると、空がうっすら赤く染まってきます。それからはあっという間、太陽が赫々とした光を放ちながら山の間から姿を見せました。湖もそれに合わせて赤い光を反射させ、一気に明るい朝が!

今日は長い1日でした。メインイベントはアブ・シンベル神殿の前から拝む朝日。チョー早起きしていくと、空はどんよりしており、これはダメかと皆、あきらめていました。しかし、日の出の時刻から30分ほどすると、空がうっすら赤く染まってきます。それからはあっという間、太陽が赫々とした光を放ちながら山の間から姿を見せました。湖もそれに合わせて赤い光を反射させ、一気に明るい朝が!

同じツアーの人たちも、相手がだれかも知らないのに、ガイドが教えてくれた情報を頼りに、次々と記念撮影をお願いしています。なかでもいちばん多くのファンから声をかけられていたのは、エジプト代表チームの正GKシェリフ・エクラミ選手。女性陣は「イケメン」とみると、どんどん声をかけシャッターを押すジェスチャーを見せながらすぐ隣に立っています。

同じツアーの人たちも、相手がだれかも知らないのに、ガイドが教えてくれた情報を頼りに、次々と記念撮影をお願いしています。なかでもいちばん多くのファンから声をかけられていたのは、エジプト代表チームの正GKシェリフ・エクラミ選手。女性陣は「イケメン」とみると、どんどん声をかけシャッターを押すジェスチャーを見せながらすぐ隣に立っています。

24・25・26日と3泊したナイル川クルーズも今日で終わり。朝アスワンに到着しました。朝食後、ナイル川をオールドスタイルの帆船(=ファルーカ)に乗って楽しむメニューは楽しかったです。長さ7~8メートル、幅3メートル足らずと小ぶりな帆船の船長は先祖代々の稼業だそうです。クルーズで乗った大きな船でもそれは同じで、民族衣装(ガラベーヤ)に身を包み、ゆったりした感じで舵を取る船長も2代目だと話していました。

24・25・26日と3泊したナイル川クルーズも今日で終わり。朝アスワンに到着しました。朝食後、ナイル川をオールドスタイルの帆船(=ファルーカ)に乗って楽しむメニューは楽しかったです。長さ7~8メートル、幅3メートル足らずと小ぶりな帆船の船長は先祖代々の稼業だそうです。クルーズで乗った大きな船でもそれは同じで、民族衣装(ガラベーヤ)に身を包み、ゆったりした感じで舵を取る船長も2代目だと話していました。

アスワン空港から南のアブ・シンベルまでは飛行機で1時間ほど。できて間もないアブ・シンベル空港のターミナルビルはかわいらしい建物でした。そこからバスでレストランへ。ランチを済ませると、ナセル湖の湖畔に建つホテルに。午後2時過ぎと早かったので、ほとんど全員、午睡のようでした。私は仕事をしました。部屋ではインターネットがつながらないので、ロビーやカフェまで行くとすんなりつながります。

アスワン空港から南のアブ・シンベルまでは飛行機で1時間ほど。できて間もないアブ・シンベル空港のターミナルビルはかわいらしい建物でした。そこからバスでレストランへ。ランチを済ませると、ナセル湖の湖畔に建つホテルに。午後2時過ぎと早かったので、ほとんど全員、午睡のようでした。私は仕事をしました。部屋ではインターネットがつながらないので、ロビーやカフェまで行くとすんなりつながります。

いったん船に戻り、しばらく川を下ったところにあるコム・オンボ神殿が次の訪問地。2千年前にできた神殿なので、エジプトではもっとも新しいというか、ギリシア風のにおいがただよってきます。外壁に彫られたプトレマイオス13世のレリーフの大迫力にはたまげました。

いったん船に戻り、しばらく川を下ったところにあるコム・オンボ神殿が次の訪問地。2千年前にできた神殿なので、エジプトではもっとも新しいというか、ギリシア風のにおいがただよってきます。外壁に彫られたプトレマイオス13世のレリーフの大迫力にはたまげました。

「王家の谷」の本当の入り口まではトラムに乗って。数十も墓があるのですが、そのうち、比較的容易に見られるのはいくつかしかないようで、そうした墓をセレクトしながら観て回ります。棺はたいていいちばん奥に安置されているのですが、そこまではスロープや階段を降りていく途中の壁画の美しさといったらありません。4千年近くも経っているのに、いささかも色彩が衰えていないところもあり、これには驚きました。残念ながら写真は撮れないので(警備員にちょっと袖の下をつかませれば、見て見ぬふりをしてくれるようですが)、絵ハガキを買いました。

「王家の谷」の本当の入り口まではトラムに乗って。数十も墓があるのですが、そのうち、比較的容易に見られるのはいくつかしかないようで、そうした墓をセレクトしながら観て回ります。棺はたいていいちばん奥に安置されているのですが、そこまではスロープや階段を降りていく途中の壁画の美しさといったらありません。4千年近くも経っているのに、いささかも色彩が衰えていないところもあり、これには驚きました。残念ながら写真は撮れないので(警備員にちょっと袖の下をつかませれば、見て見ぬふりをしてくれるようですが)、絵ハガキを買いました。

3時過ぎに船に戻り、夕食の時間までゆっくりできました。デッキに並べられたソファーや安楽イスにめいめいが寝そべったり体を横たえたり。私にとっては存分にタバコが吸えるので、大変ありがたいひとときでした(船の中はもちろん禁煙)。

3時過ぎに船に戻り、夕食の時間までゆっくりできました。デッキに並べられたソファーや安楽イスにめいめいが寝そべったり体を横たえたり。私にとっては存分にタバコが吸えるので、大変ありがたいひとときでした(船の中はもちろん禁煙)。

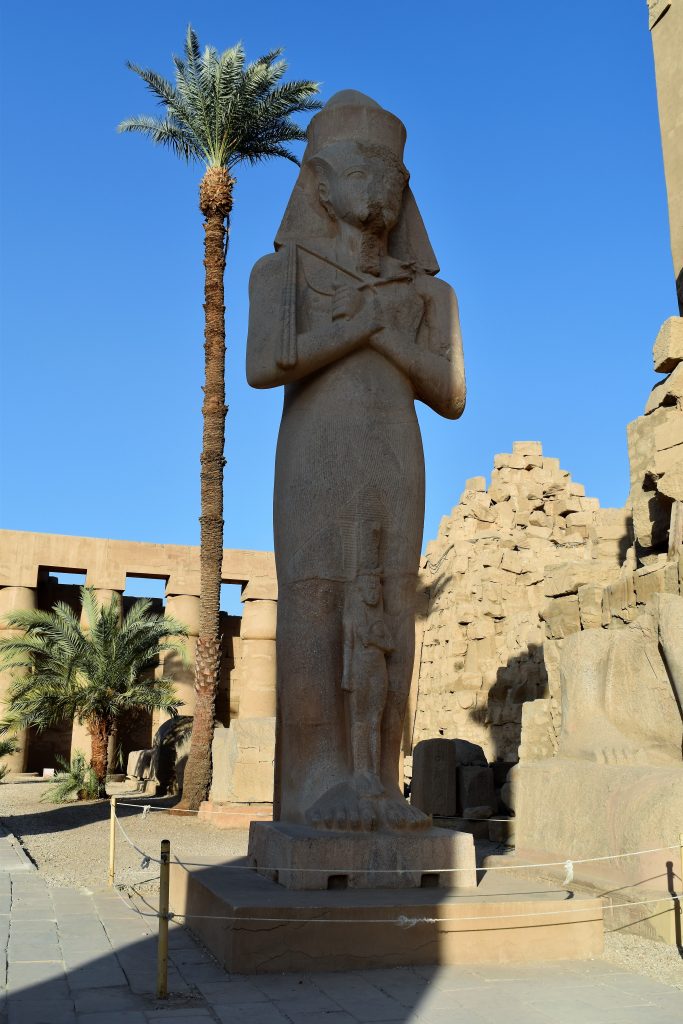

荷ほどきを済ませるとランチ、そして最初の観光に出ました。行き先はナイル川東岸にあるカルナック神殿とルクソール神殿。この2つの神殿、どちらも息を呑んでしまいました。とくにカルナック神殿の壮大さといったら……。よくもまあ、これほど大量の石を高く積み上げ、あるいは切り、何十本、何百本もの柱を立て、そこに大小さまざまな彫刻をほどこし、さらに絵(しかも色付き)を描き文字を刻んだものです。

荷ほどきを済ませるとランチ、そして最初の観光に出ました。行き先はナイル川東岸にあるカルナック神殿とルクソール神殿。この2つの神殿、どちらも息を呑んでしまいました。とくにカルナック神殿の壮大さといったら……。よくもまあ、これほど大量の石を高く積み上げ、あるいは切り、何十本、何百本もの柱を立て、そこに大小さまざまな彫刻をほどこし、さらに絵(しかも色付き)を描き文字を刻んだものです。

古代ローマの建築物もたいそうなもので感動しましたが(ギリシアにはまだ行ったことがないのでわかりません)、これほどの域には到達していないでしょう。まして、日本の城の比ではありません。日本の城はせいぜい10数年で作り上げますが、こちらの神殿は何百年、場合によっては千年以上の時間をかけているというのですから、当然でしょう。しかし、それにしても、です。古代エジプト文明の、静かな、迫力というか奥深さをいまさらながら思い知らされた気がします。

古代ローマの建築物もたいそうなもので感動しましたが(ギリシアにはまだ行ったことがないのでわかりません)、これほどの域には到達していないでしょう。まして、日本の城の比ではありません。日本の城はせいぜい10数年で作り上げますが、こちらの神殿は何百年、場合によっては千年以上の時間をかけているというのですから、当然でしょう。しかし、それにしても、です。古代エジプト文明の、静かな、迫力というか奥深さをいまさらながら思い知らされた気がします。

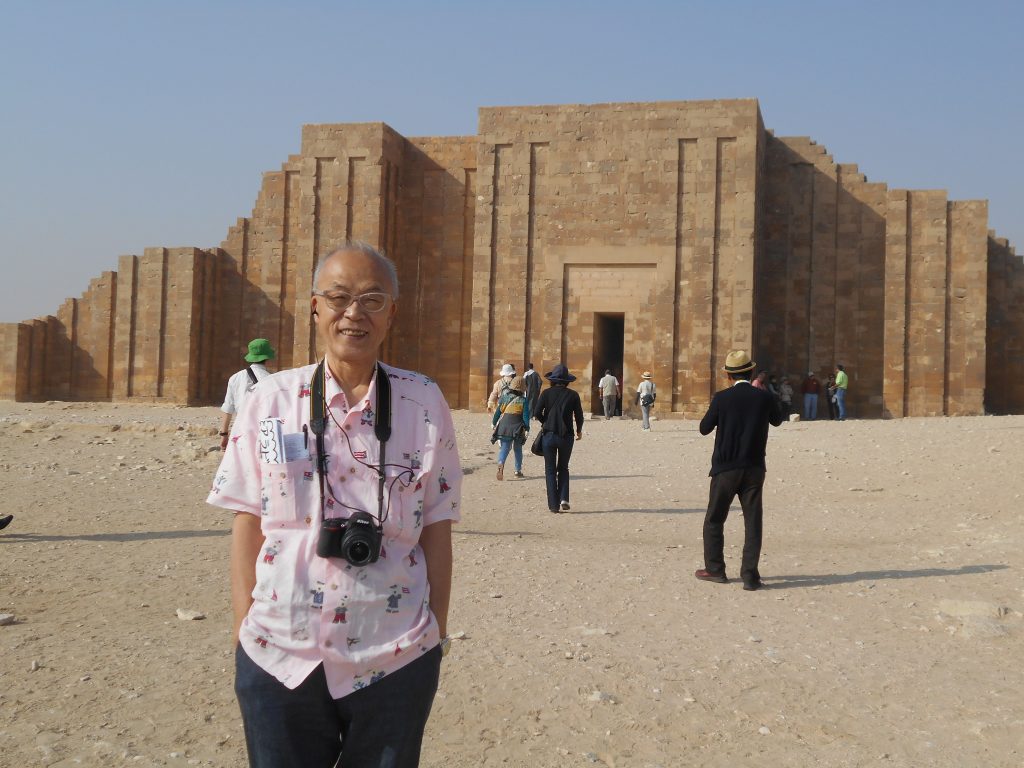

朝食を済ませると出発。今日はピラミッド漬けの1日です。まずは、ギザから30キロほど南にあるダフスールへ。ここでは「赤のピラミッド」と「屈折ピラミッド」を外から観るのですが、ピラミッドといっても“序の口”の印象。続いて訪れたのは、ギザの方向に戻る途中にある古都メンフィス。ここにはこじんまりした博物館があり、中に、ラムセス2世の巨大な像が横たわっています。

朝食を済ませると出発。今日はピラミッド漬けの1日です。まずは、ギザから30キロほど南にあるダフスールへ。ここでは「赤のピラミッド」と「屈折ピラミッド」を外から観るのですが、ピラミッドといっても“序の口”の印象。続いて訪れたのは、ギザの方向に戻る途中にある古都メンフィス。ここにはこじんまりした博物館があり、中に、ラムセス2世の巨大な像が横たわっています。 バスの窓から外に目をやると、どこを走っていてもヤシ(ナツメヤシ)の林、森があり、その間にモロヘイヤの畑が広がっています。道路にはトゥクトゥク(小型のタクシー)がいっぱい。一つ、悲しくなったことがあります。それはゴミの多さ。インドでもそうでしたが、どこの道路も両端はゴミでびっしり。大きなゴミ置き場やボックスもあるのですが、そこは満杯といった感じです。回収車が走っていても、追いつかないのでしょう。しかも、石油原料のケミカルなゴミが目につきます。これがこの先さらに増えていくのかと思うと大変だろうなと考えさせられてしまいました。

バスの窓から外に目をやると、どこを走っていてもヤシ(ナツメヤシ)の林、森があり、その間にモロヘイヤの畑が広がっています。道路にはトゥクトゥク(小型のタクシー)がいっぱい。一つ、悲しくなったことがあります。それはゴミの多さ。インドでもそうでしたが、どこの道路も両端はゴミでびっしり。大きなゴミ置き場やボックスもあるのですが、そこは満杯といった感じです。回収車が走っていても、追いつかないのでしょう。しかも、石油原料のケミカルなゴミが目につきます。これがこの先さらに増えていくのかと思うと大変だろうなと考えさせられてしまいました。 メンフィスの次はサッカラ。ここは、ジュセル王のピラミッド・コンプレックスで知られるところです。「コンプレックス」というくらいですから、さまざまな施設が合わさってピラミッドを構成しており、なかでも柱廊の素晴らしさには感動しました。

メンフィスの次はサッカラ。ここは、ジュセル王のピラミッド・コンプレックスで知られるところです。「コンプレックス」というくらいですから、さまざまな施設が合わさってピラミッドを構成しており、なかでも柱廊の素晴らしさには感動しました。

昼食のあとは、いよいよ本命のギザへ。これまで写真で何度も見たことのあるクフ王のピラミッドからスタートです。ピラミッドの下に建って見上げると、そのスケールの大きさに驚きます。高さは140メートルほどで、階段を10メートルほど昇ったところに入口がありました。中に入ると、昔耳にした「ピラミッドの中は狭くて、臭い」といった印象はありません。女王の部屋まで行くのにゆるい、でも長いスロープを昇るのですが、このとき中腰の姿勢を保たなくてはならないのがつらかったです。ここはやはり、若いうちに訪れたほうがよさそうです。

昼食のあとは、いよいよ本命のギザへ。これまで写真で何度も見たことのあるクフ王のピラミッドからスタートです。ピラミッドの下に建って見上げると、そのスケールの大きさに驚きます。高さは140メートルほどで、階段を10メートルほど昇ったところに入口がありました。中に入ると、昔耳にした「ピラミッドの中は狭くて、臭い」といった印象はありません。女王の部屋まで行くのにゆるい、でも長いスロープを昇るのですが、このとき中腰の姿勢を保たなくてはならないのがつらかったです。ここはやはり、若いうちに訪れたほうがよさそうです。

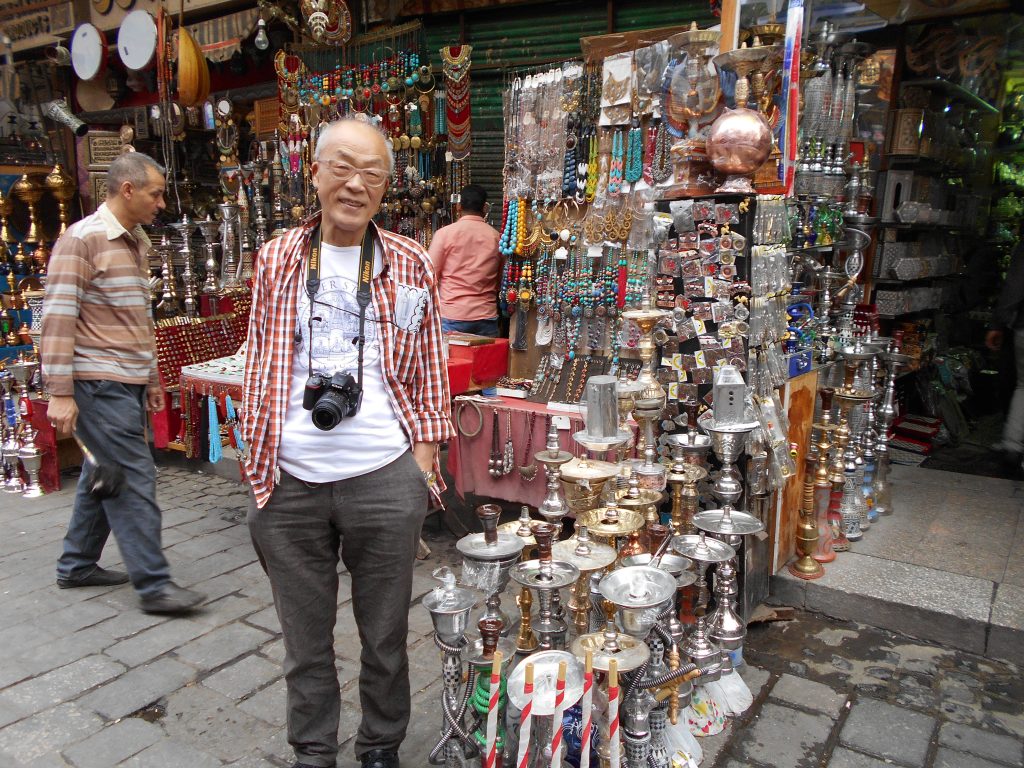

前日の夜遅く出発したカタール航空(このキャリアは初めてです)は早朝4時半ドーハ着。4時間近く待ってエジプト航空に乗り継ぎ、カイロに降り立ったのは今日の昼前でした。出迎えのバスで中心部まで行き、まずはアズハル公園内にあるレストランで食事。アウトドアなので快適です。地元のタジン料理というやつで、豆がふんだんに使われていました。

前日の夜遅く出発したカタール航空(このキャリアは初めてです)は早朝4時半ドーハ着。4時間近く待ってエジプト航空に乗り継ぎ、カイロに降り立ったのは今日の昼前でした。出迎えのバスで中心部まで行き、まずはアズハル公園内にあるレストランで食事。アウトドアなので快適です。地元のタジン料理というやつで、豆がふんだんに使われていました。

翌日は有名な朝市で海鮮丼をたいらげ、送迎バスで江差町へ。函館からは峠を越えていくので、1時間以上かかります。途中はほとんど何もありませんが、下り坂にさしかかると、見えてきました、日本海が! 上から見渡す海の景色というのは、とにかく美しいものです。

翌日は有名な朝市で海鮮丼をたいらげ、送迎バスで江差町へ。函館からは峠を越えていくので、1時間以上かかります。途中はほとんど何もありませんが、下り坂にさしかかると、見えてきました、日本海が! 上から見渡す海の景色というのは、とにかく美しいものです。

江差町の町長は全国でも最年少だそうですが、元気いっぱい。「北前船」というツールを有効活用して町の活性化、観光振興につなげていきたいとの意欲と情熱が体の奥深くからたぎっています。といって、ギラギラした風はありません。たしかに、江差の町自体は、近ごろの地方の常で、さびれた感じですが、ここから「北前船フォーラム」がきっかけとなって元気を取り戻せば、素晴らしいなと思いました。

江差町の町長は全国でも最年少だそうですが、元気いっぱい。「北前船」というツールを有効活用して町の活性化、観光振興につなげていきたいとの意欲と情熱が体の奥深くからたぎっています。といって、ギラギラした風はありません。たしかに、江差の町自体は、近ごろの地方の常で、さびれた感じですが、ここから「北前船フォーラム」がきっかけとなって元気を取り戻せば、素晴らしいなと思いました。 夜のレセプションは、そうした熱気がそこかしこにあふれ、なかでも食事のメニューは、地元に古くから伝わるソウルフードが目白押し。それだけでも楽しさいっぱいでした。

夜のレセプションは、そうした熱気がそこかしこにあふれ、なかでも食事のメニューは、地元に古くから伝わるソウルフードが目白押し。それだけでも楽しさいっぱいでした。

今日で熊野古道チャレンジも最終日。残る一つ「熊野那智大社」に向かいます。那智の滝があるところですが、それを見るのに、たいていの人は車で「那智山」まで上がってしまうとのこと。でも私たちは「チャレンジャー」ですから、歩いて登ることにしました。

今日で熊野古道チャレンジも最終日。残る一つ「熊野那智大社」に向かいます。那智の滝があるところですが、それを見るのに、たいていの人は車で「那智山」まで上がってしまうとのこと。でも私たちは「チャレンジャー」ですから、歩いて登ることにしました。 スタートは、山のふもとにある「大門坂【だいもんざか】」。手前の駐車場に車を止め、降りて歩き始めると、澄んだ空気の中、杉木立に囲まれ苔むしている坂は荘厳な雰囲気に包まれています。最初のうちはゆるやかでしたが、途中からかなりきつい勾配に。あまりのしんどさにリタイアしている人もいましたが、私と家人はあえぎながらも30分歩き、なんとか途中の那智山駐車場まで登りました。

スタートは、山のふもとにある「大門坂【だいもんざか】」。手前の駐車場に車を止め、降りて歩き始めると、澄んだ空気の中、杉木立に囲まれ苔むしている坂は荘厳な雰囲気に包まれています。最初のうちはゆるやかでしたが、途中からかなりきつい勾配に。あまりのしんどさにリタイアしている人もいましたが、私と家人はあえぎながらも30分歩き、なんとか途中の那智山駐車場まで登りました。 ここからは石段です。10分ほどで「那智大社」に到着。本殿は熊野権現造りの朱塗りですが、どことなく神聖な雰囲気があります。八咫烏【やたがらす】が石に姿を変えたといわれる烏石、那智大社と青岸渡寺【せいがんとじ】の間、社務所の向かいに立つ樹齢850年以上という大楠も見ました。根もとは空洞で祠のようになっているのがなんとも不思議。

ここからは石段です。10分ほどで「那智大社」に到着。本殿は熊野権現造りの朱塗りですが、どことなく神聖な雰囲気があります。八咫烏【やたがらす】が石に姿を変えたといわれる烏石、那智大社と青岸渡寺【せいがんとじ】の間、社務所の向かいに立つ樹齢850年以上という大楠も見ました。根もとは空洞で祠のようになっているのがなんとも不思議。

ただ、途中、休憩を兼ねて立ち寄った橋杭岩【はしくいいわ】は意外な穴場というか、そのロケーション、姿かたちに感動しました。ガイドブックにおもしろそうな写真が出ていたので、軽い気持ちで寄ったのですが、海面からなんとも奇妙な形の岩が顔を出していて、しかもそれがずらっと横に並んでいるのです。だれもが、その前に立てば写真を撮りたくなるのは必至。私も、迷わずその前に立ってみました。長い旅の疲れも一瞬で吹き飛んだような気がします。

ただ、途中、休憩を兼ねて立ち寄った橋杭岩【はしくいいわ】は意外な穴場というか、そのロケーション、姿かたちに感動しました。ガイドブックにおもしろそうな写真が出ていたので、軽い気持ちで寄ったのですが、海面からなんとも奇妙な形の岩が顔を出していて、しかもそれがずらっと横に並んでいるのです。だれもが、その前に立てば写真を撮りたくなるのは必至。私も、迷わずその前に立ってみました。長い旅の疲れも一瞬で吹き飛んだような気がします。 橋杭岩のすぐ対岸に浮かぶ紀伊大島(といっても橋でつながっている)には、トルコ記念館がありました。なぜこの地(串本町)にトルコなのか、これには深い理由があります。1890年9月、日本から帰国の途にあったトルコの軍艦エルトゥールル号が折からの荒天のあおりで座礁、沈没してしまったのがこのあたりだったのです。地元住民が献身的な救助活動にあたりましたが、乗組員656名のうち587名が死亡(69名は救助された)しました。

橋杭岩のすぐ対岸に浮かぶ紀伊大島(といっても橋でつながっている)には、トルコ記念館がありました。なぜこの地(串本町)にトルコなのか、これには深い理由があります。1890年9月、日本から帰国の途にあったトルコの軍艦エルトゥールル号が折からの荒天のあおりで座礁、沈没してしまったのがこのあたりだったのです。地元住民が献身的な救助活動にあたりましたが、乗組員656名のうち587名が死亡(69名は救助された)しました。

トルコ軍艦遭難記念碑の次は最後の目的地・潮岬灯台。台風情報などでその名前は耳にタコができるほど聞いていますが、実物を見たことはありません。行ってみると、広い駐車場に止まっている車は2、3台。灯台自体は特別な形をしているわけでもありませんが、実際中に入り、狭くて急な螺旋階段を上がると、すぐ目の前に熊野灘が広がっています。「これが潮岬なんだ」と、妙な満足感を覚えました。一度この目で確かめてみたいという思いが心の底にずっと息づいていたのでしょうね。

トルコ軍艦遭難記念碑の次は最後の目的地・潮岬灯台。台風情報などでその名前は耳にタコができるほど聞いていますが、実物を見たことはありません。行ってみると、広い駐車場に止まっている車は2、3台。灯台自体は特別な形をしているわけでもありませんが、実際中に入り、狭くて急な螺旋階段を上がると、すぐ目の前に熊野灘が広がっています。「これが潮岬なんだ」と、妙な満足感を覚えました。一度この目で確かめてみたいという思いが心の底にずっと息づいていたのでしょうね。

こからはレンタカーで、美術館分館が建つ中辺路まで戻ります。本堂から少し外れた近露王子【ちかつゆおうじ】という場所にあるのですが、まわりは畑と雑木林しかないところに突然あらわれる美術館にびっくり。外装もえらくモダンで、ちょっと浮いた感じは否めません。祖父の作品も三つ、展示されていました。

こからはレンタカーで、美術館分館が建つ中辺路まで戻ります。本堂から少し外れた近露王子【ちかつゆおうじ】という場所にあるのですが、まわりは畑と雑木林しかないところに突然あらわれる美術館にびっくり。外装もえらくモダンで、ちょっと浮いた感じは否めません。祖父の作品も三つ、展示されていました。

美術館をあとにし、二カ所目の「熊野速玉神社」へ。こちらは新宮市の街中にあるので、山あいの地にある本宮大社と違い、それほど神秘的な雰囲気はありません。ただ、訪れる人が少ないせいか、落ち着いた感じがします。

美術館をあとにし、二カ所目の「熊野速玉神社」へ。こちらは新宮市の街中にあるので、山あいの地にある本宮大社と違い、それほど神秘的な雰囲気はありません。ただ、訪れる人が少ないせいか、落ち着いた感じがします。 ついでに、始皇帝の時代、皇帝から「不老不死の薬を見つけてこい」との命を受けて遣わされこの地にたどり着いたという徐福を祀る公園をのぞいてみました。新宮の町自体とても地味な感じがするので、徐福公園の楼門の極彩色は異彩を放っています。中はきれいに整備され、徐福の像や墓などがありました。

ついでに、始皇帝の時代、皇帝から「不老不死の薬を見つけてこい」との命を受けて遣わされこの地にたどり着いたという徐福を祀る公園をのぞいてみました。新宮の町自体とても地味な感じがするので、徐福公園の楼門の極彩色は異彩を放っています。中はきれいに整備され、徐福の像や墓などがありました。

本宮大社も人の姿はまばら。本殿まではもっと険しい階段とか坂道を想像していたのですが、それほどでもなく、楽に昇り降りできました。本殿の裏側が熊野古道のゴール地点になるようで、木々がうっそうと生い茂っていますが、こちらは明日のお楽しみ。1日目なので、あまり張り切りすぎてもあとに響きそうなので、ちょうどころあいの感じです。

本宮大社も人の姿はまばら。本殿まではもっと険しい階段とか坂道を想像していたのですが、それほどでもなく、楽に昇り降りできました。本殿の裏側が熊野古道のゴール地点になるようで、木々がうっそうと生い茂っていますが、こちらは明日のお楽しみ。1日目なので、あまり張り切りすぎてもあとに響きそうなので、ちょうどころあいの感じです。 階段を降りると、もともと本宮大社が建っていた場所に残されている巨大な鳥居が目に入ってきました。田んぼの真ん中といった感じなので、とても目立ちます。飛鳥時代の615年に本宮大社が創建されたのは、熊野川・音無川・岩田川という三つの川が合流するあたりの中洲(大斎原【おおゆのはら】という)で、いまの本宮大社の8倍という広大な敷地だったそうです。上・中・下社の三つから成り、五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台もあったといいます。

階段を降りると、もともと本宮大社が建っていた場所に残されている巨大な鳥居が目に入ってきました。田んぼの真ん中といった感じなので、とても目立ちます。飛鳥時代の615年に本宮大社が創建されたのは、熊野川・音無川・岩田川という三つの川が合流するあたりの中洲(大斎原【おおゆのはら】という)で、いまの本宮大社の8倍という広大な敷地だったそうです。上・中・下社の三つから成り、五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台もあったといいます。 本来の今日の宿泊は本宮の近くに三つある温泉地の一つ。道路から坂を下りていった川っぷちに建つ、一見保養所風の建物でした。川の両岸に施設が広がっており、温泉に入るには、川に架かる吊り橋風の橋を渡っていきます。幸い好天だったのでよかったのですが、雨でも降っていたら、ちょっと躊躇するかもしれません。また、風が吹いたらさぞかし揺れそうです。

本来の今日の宿泊は本宮の近くに三つある温泉地の一つ。道路から坂を下りていった川っぷちに建つ、一見保養所風の建物でした。川の両岸に施設が広がっており、温泉に入るには、川に架かる吊り橋風の橋を渡っていきます。幸い好天だったのでよかったのですが、雨でも降っていたら、ちょっと躊躇するかもしれません。また、風が吹いたらさぞかし揺れそうです。

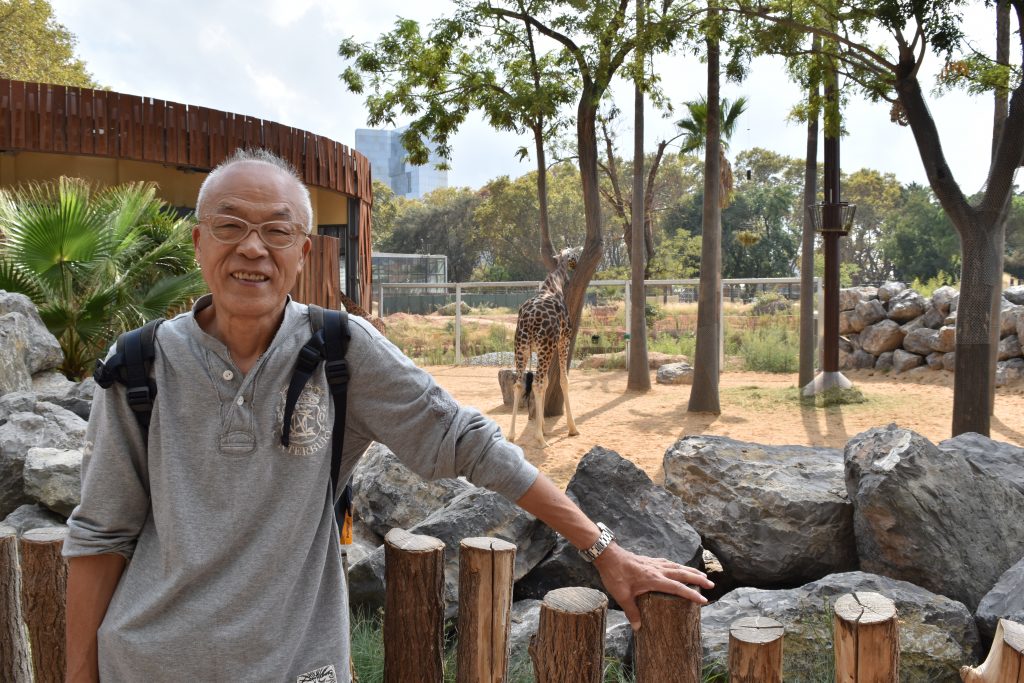

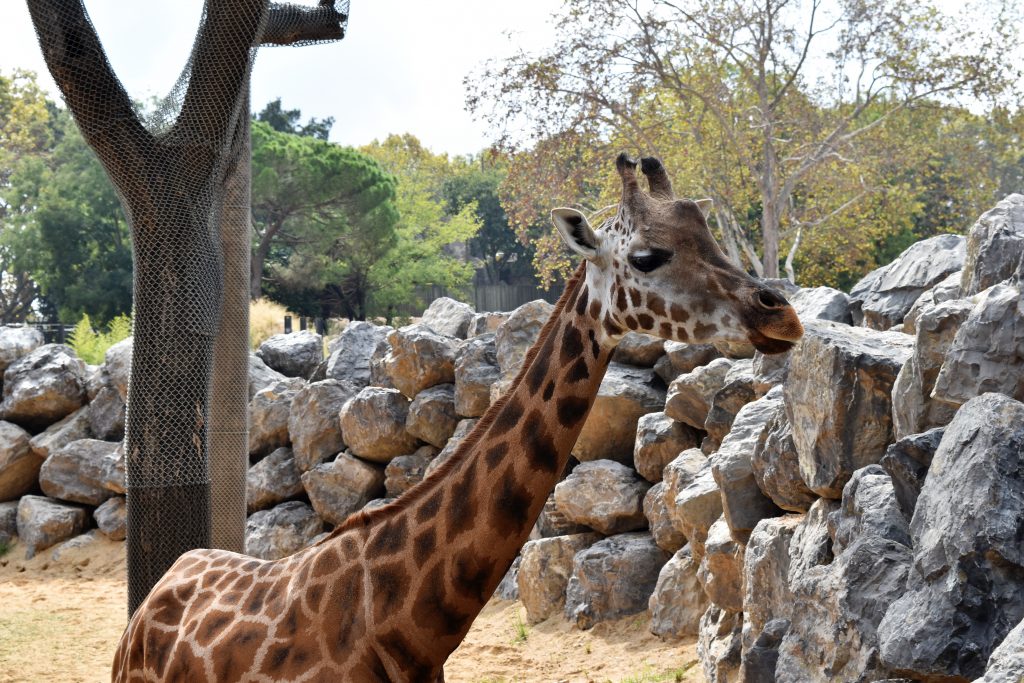

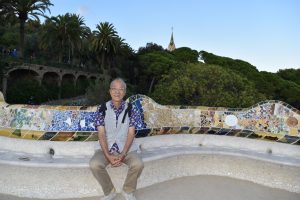

昨日は旅の“中休み”。のんびり動物園に行きました。もちろん、キリンに会いにです。いました~~!! ここのキリンは、これまであちこちで行った動物園のキリンの中でもいちばん愛想がよかった気がします。ラテン系で人懐っこいのかなぁ。写真を撮る段になると、私のすぐ後ろまで近づいてくるのです。おかげでかなりアップめのショットが撮れました。

昨日は旅の“中休み”。のんびり動物園に行きました。もちろん、キリンに会いにです。いました~~!! ここのキリンは、これまであちこちで行った動物園のキリンの中でもいちばん愛想がよかった気がします。ラテン系で人懐っこいのかなぁ。写真を撮る段になると、私のすぐ後ろまで近づいてくるのです。おかげでかなりアップめのショットが撮れました。