2014年8月7日

今回のドライブ計画でいちばんハードな1日です。伊勢神宮を見たあと、さらに高野山まで移動してしまおうというのですから、それも当然でしょう。

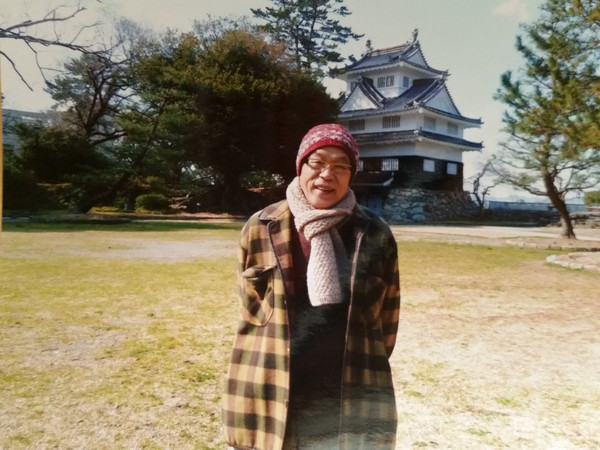

伊勢神宮はもともと、地名も何もつかない、ただの「神宮」と呼ばれていたそうです。明治時代から戦前までの近代社格制度においても、すべての神社の上に位置する、別格の扱いを受けていました。

太陽を神格化した天照大御神(アマテラスオオミカミ)を祀る皇大神宮と、衣食住の守り神である豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)を祀る豊受大神宮の二つの正宮から成っています。皇大神宮は内宮(ないくう)、豊受大神宮は外宮(げくう)と呼ばれており、内宮と外宮は離れているものの、まず外宮を参拝し、そのあとで内宮に詣でるのが正しいのだそうです。

また、もっともよく知られている伊勢市だけでなく、その周辺、度会(わたらい)郡大紀(たいき)町・玉城(たまき)町・度会町、志摩市、松阪市、鳥羽市、多気(たき)郡多気町と合わせた4市2郡に合計125の神社があります。

内宮の前にある「おかげ横丁」のにぎわいは大変なものです。内宮の鳥居前にかかる宇治橋から五十鈴川に沿って続く800mほどの参道があり、かつては大変なにぎわいを見せていました。江戸時代の参詣客は1年間で200~400万人を数えたといわれています(当時の日本の人口は3500万ほどでしたから、かなりの割合です)。

江戸時代の庶民は皆、伊勢をめざしていたといっても過言ではありません。「生きているうちに一度でいいからお伊勢さまにお参りを」という言葉もあったほどです。地方の農村では、「伊勢講」といって、参詣の旅費や宿泊費を積み立てるための講を作り、毎月講員が集まっては一定の費用を積み立て、年に1回、クジ引きで参詣者を選ぶ仕組みがあったといいます。

選ばれた人は、初春か晩秋の農閑期や年末から年頭の時期に伊勢に行きます。出発するときは、講員が餞別を渡し水杯を酌み交わして村境まで見送り、留守家庭にはお見舞いが届けられました。帰ってくると、村境まで迎えに行きそこで酒宴を張り、伊勢音頭を歌ってにぎやかに村に入ります。お伊勢参りに行かせてもらった人は神宮のお札と伊勢のおみやげを講員に配りました。村を代表としてお伊勢参りに行く人はそれこそ責任重大。まわりの人たちからは羨望の眼で見られました。

全国から集まってくる参詣客は、御師(おんし)と呼ばれる世話役に手厚いもてなしを受けました。伊勢の御師は全国各地に派遣され、現地で伊勢講の面倒を見、その地の人が伊勢参りに訪れた際には自己の宿坊で迎え入れ、あれこれ便宜を図った。ときにはお祓いや神楽までおこなうこともあったので、その一帯を「おはらい町」と呼んだそうです。

ところが、高度経済成長の時代を過ぎた1970年代後半になると、最盛期にはおはらい町を訪れる参詣客が500万人もいたのに、なんと20万人に激減。せっかく参詣に来てくれても、そのほとんどは「おはらい町」通りと平行して走る国道23号でバスやクルマで宇治橋前まで乗りつけ、参拝を終えるとおはらい町には立ち寄らず、鳥羽や志摩半島方面に行ってしまうようになってしまったからです。年々進む近代化の波に飲まれ、伊勢らしい建物がすっかり姿を消した「おはらい町」が魅力を失っていたことも大きな理由といわれています。

そうした状況に地元の関係者の多くが頭を痛めていた中、この地で江戸時代から営業を続けていた名物「赤福」が、大胆なプロジェクトを立ち上げました。最初に手がけたのは、

古い街並みの保存活動です。1979(昭和54)年からスタートした活動は、市の協力も得ながら順調に進み、「おはらい町」は、この地に特有の妻入・切妻・入母屋造りの木造建築物が建ち並ぶようになり、すっかり様変わりしたもです。

それだけではありません。「赤福」は多額の費用を投じ、「おはらい町」の中央エリアに別の「町」を作ったのです。1993(平成5)年=式年遷宮の年に完成したこの「町」は「おかげ横丁」と名付けられ、いまや大変な観光スポットになりました。往時の建築物や蔵、桑名の洋館などを忠実に再現、あるいは移築されているのでまるで小さなテーマパークのような印象を与えます。

内宮の見学を済ませたあと私たちも、そこで名物の伊勢うどんなどを食したあと、外宮に向かいました。戦前日本を訪れた建築家のブルーノ・タウトは、その著『日本美の再発見』に「日本がこれまで世界に与えた一切のものの源泉、あくまで独自な日本文化を開く鍵、完成した形の故に全世界の賛美する日本の根源? それは外宮、内宮および荒祭宮を持つ伊勢である」と記しつつ、とりわけ外宮を絶賛しています。たしかに、外宮は内宮とは対照的に落ち着いた風情の中に神秘的な空気がただよい、やはり両方をセットにして楽しんだほうがいいなと感じました。

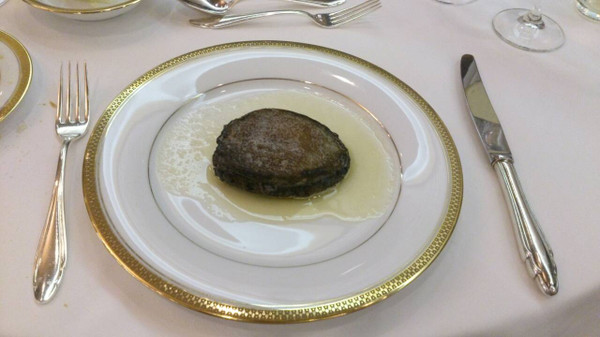

午後3時ごろ、伊勢をあとにし、次の目的地・高野山に向かいました。ただ、これが予想をはるかに上まわる難行苦行。最後の25キロほどはとんでもない山道、、しかもくねくねした坂が続いていたので目がまわりそうになりました。結局、宿坊に着いたのは、夕食の時刻を2時間も過ぎた夜8時。荷解きもそこそこに、私たち2人のためにだけ用意された精進料理の夕食を広い部屋に正座していただいたのですが、なんだかとても申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。

それでも、ベッドがしつらえられた部屋は快適そのもの、お風呂も温泉で、それはそれは心地よく眠りに就くことができました。