2016年8月1日

今回の旅は「アルザス・ロレーヌで(フランスとドイツの)境界を体験する」のがテーマ。最初の4日間はストラスブールで「アルザス」を堪能しましたが、普通ならそこから「ロレーヌ」というコースになるのでしょう。でも、それではずっとフランスにいることになるので、すぐ隣接するドイツの空気も吸ってみたいと思い、ザールブリュッケンに行ってみることにしたのです。

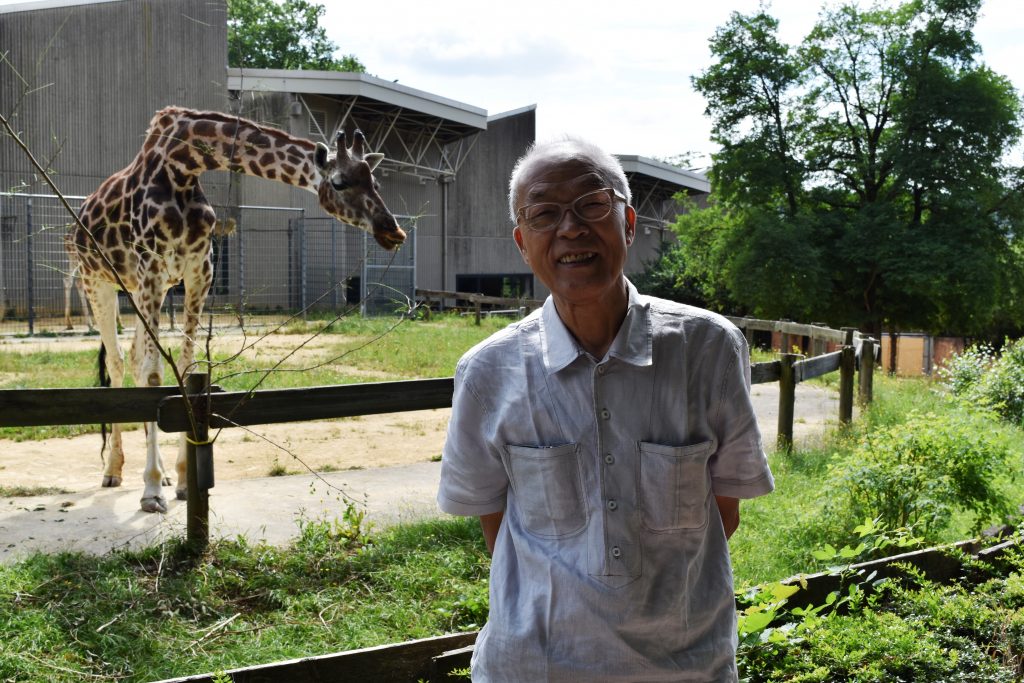

ただ、それだけではありません。ここには大きな動物園があります。それもちょっとのぞいてみたいなと。いや、ほかにめぼしい観光スポットもないこの町に1泊するのは、そのためたけだったかもしれません。

しかし、昨日(7月31日)行ったこの動物園のキリンは、これまででも最高の写真を撮らせてくれました。人が少なかったせいもありますが、「私を撮って!」と言わんばかりの顔を見せながら、絶妙の位置に立つのです。私も大満足でした(そのせいもあってか、シャッター押しまくり)。

しかし、昨日(7月31日)行ったこの動物園のキリンは、これまででも最高の写真を撮らせてくれました。人が少なかったせいもありますが、「私を撮って!」と言わんばかりの顔を見せながら、絶妙の位置に立つのです。私も大満足でした(そのせいもあってか、シャッター押しまくり)。

今日の予定はまずメッス(Metz)。ザールブリュッケンからは車で1時間足らずのところです。ここはもう「アルザス」ではなく、「ロレーヌ」地方。町自体の歴史は3000年前までさかのぼります。商業都市で、過去ドイツとフランスに交互に併合されてきたことから、さまざまな建築様式が混在しています。最初に観たのは「サン・テティエンヌ大聖堂」。 その前から町全体を回るミニトランが走っていたのでそれに乗りました。観光的にはそれでほぼ完了。川沿いに建つオペラ劇場の素晴らしかったこと。町も、ドイツ人が作ったエリアには、キリッとした印象の高級そうな建物が並んでいました。3時間ほどでメッスをあとにし、ナンシーまで行きます。

その前から町全体を回るミニトランが走っていたのでそれに乗りました。観光的にはそれでほぼ完了。川沿いに建つオペラ劇場の素晴らしかったこと。町も、ドイツ人が作ったエリアには、キリッとした印象の高級そうな建物が並んでいました。3時間ほどでメッスをあとにし、ナンシーまで行きます。

ナンシーはメッスに比べはるかにメジャーなイメージがあります。「アール・ヌーヴォー」の町として世界的に知られているからでしょう。ただ、私たちが予約していたホテルが建つ「スタニスラス広場」(世界遺産)は、違う意味で“ぶっ飛んだ”ところでした。広場の入り口には、黒い鍛鉄にピカピカの金箔をふんだんにほどこしたド派手な門が建っているのです。ほかの小さな門もそのミニチュア版風。ロココ調というそうですが、そのまばゆいばかりの輝きを見れば、だれもが度肝を抜かれるにちがいありません。いまさらながら金の強烈なインパクトを思い知らされました。

![]()

昨日・今日とナンシーの街を歩き回りましたが、そのアール・ヌーヴォーの建築物がそこかしこに残っています。もちろん、いまもなお“現役”です。建物のファサードに壁、ベランダ、装飾、看板……公共施設、商店、住宅を問わず、すべてがアール・ヌーヴォー。いまのようなシンプルでフラットな建物が多いのと違い、この類の建物ばかりだった時代、人々は飽きなかったのでしょうか。そんなことが心配になってしまいました。ただ、建築も“時代の子”ですから、当時は社会のマインドがそういうトーンだったのかもしれません。

昨日・今日とナンシーの街を歩き回りましたが、そのアール・ヌーヴォーの建築物がそこかしこに残っています。もちろん、いまもなお“現役”です。建物のファサードに壁、ベランダ、装飾、看板……公共施設、商店、住宅を問わず、すべてがアール・ヌーヴォー。いまのようなシンプルでフラットな建物が多いのと違い、この類の建物ばかりだった時代、人々は飽きなかったのでしょうか。そんなことが心配になってしまいました。ただ、建築も“時代の子”ですから、当時は社会のマインドがそういうトーンだったのかもしれません。

そうした中、偶然見つけた「ドミニク=アレサンドゥル・ゴドゥロン庭園(JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON)」のいかにも素朴な感じに心を癒されたような気がします。観光客が押し寄せるわけでもないこの小さな庭園は、看板に書かれた説明文によると、その昔薬草を栽培していたとのこと。ナンシーにはペピニエール公園のようなたいそう立派な公園もありましたが、それはそれ。こういう小ぶりで静かな場所でのんびりするのもいいですね。

そうした中、偶然見つけた「ドミニク=アレサンドゥル・ゴドゥロン庭園(JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON)」のいかにも素朴な感じに心を癒されたような気がします。観光客が押し寄せるわけでもないこの小さな庭園は、看板に書かれた説明文によると、その昔薬草を栽培していたとのこと。ナンシーにはペピニエール公園のようなたいそう立派な公園もありましたが、それはそれ。こういう小ぶりで静かな場所でのんびりするのもいいですね。

お菓子屋さんもそこら中にあります。「ALAIN・BATT」という店では、キリンの姿をしたチョコレートにめぐり会いました。あまりに愛らしく、とても食べようという気にはなれませんが、記念に買ってみました。

夏の間ナンシーでは、毎晩スタニスラス広場で「音と光のショー」がおこなわれます。これは一見の価値があります。前夜はホテルの窓から観たのですが、今日は広場にすわって楽しみました。広場の南側に立つ市庁舎などの壁面をスクリーンに見立て30分ほどのドラマが上映されるのですが、光の動き、色彩、音、ナレーションがみごとに調和していて、言葉がわからない私たちにも十分楽しめる内容でした。

夏の間ナンシーでは、毎晩スタニスラス広場で「音と光のショー」がおこなわれます。これは一見の価値があります。前夜はホテルの窓から観たのですが、今日は広場にすわって楽しみました。広場の南側に立つ市庁舎などの壁面をスクリーンに見立て30分ほどのドラマが上映されるのですが、光の動き、色彩、音、ナレーションがみごとに調和していて、言葉がわからない私たちにも十分楽しめる内容でした。

車で郊外に出てみました。10時過ぎに出発し、まずはオベルネ(Obernai)という町へ。ここもこの地方特有の「コロンバージュ」と呼ばれる家が立ち並ぶ光景が素晴らしく、カメラのシャッターを押しまくり。アルザス地方は石材に乏しいため、民家の多くが木造建築です。柱と梁で軸組を組み立て、軸組の空いている部分を白の漆喰、レンガなどで埋めて壁にする木組み(木骨)の構造が特徴だそうです。

車で郊外に出てみました。10時過ぎに出発し、まずはオベルネ(Obernai)という町へ。ここもこの地方特有の「コロンバージュ」と呼ばれる家が立ち並ぶ光景が素晴らしく、カメラのシャッターを押しまくり。アルザス地方は石材に乏しいため、民家の多くが木造建築です。柱と梁で軸組を組み立て、軸組の空いている部分を白の漆喰、レンガなどで埋めて壁にする木組み(木骨)の構造が特徴だそうです。 11時半過ぎにオベルネを出て、次に訪れたのはサヴェルヌ(Saverne)という小さな町。この町の中心街の美しさは驚くばかり! 広い遊歩道風の真ん中に大きめの花壇がゆったりと並び、そこを縫うようにして歩くのですが、カフェもレストランも、建物は数百年前のまま。

11時半過ぎにオベルネを出て、次に訪れたのはサヴェルヌ(Saverne)という小さな町。この町の中心街の美しさは驚くばかり! 広い遊歩道風の真ん中に大きめの花壇がゆったりと並び、そこを縫うようにして歩くのですが、カフェもレストランも、建物は数百年前のまま。

ストラスブール、オベルネ、そしてサヴェルヌなど、アルザス地方の大きな特徴は、どの町も花が美しいこと。これは、フランスで60年近く前からおこなわれている「花の町・村コンクール」の成果のようです。政府観光局の主導で始まったこのコンクール、いまでは、国や自治体の専門家で構成される全国花委員会(CNFF)によって運営されているとのこと。

ストラスブール、オベルネ、そしてサヴェルヌなど、アルザス地方の大きな特徴は、どの町も花が美しいこと。これは、フランスで60年近く前からおこなわれている「花の町・村コンクール」の成果のようです。政府観光局の主導で始まったこのコンクール、いまでは、国や自治体の専門家で構成される全国花委員会(CNFF)によって運営されているとのこと。

パビリオンの屋根の上にコウノトリの巣を見つけました。アルザス地方はコウノトリの繁殖地として知られており、地域のシンボルになっています。この公園も、木の上や建物の煙突の上など、あちこちにコウノトリが巣を作っているのです。

パビリオンの屋根の上にコウノトリの巣を見つけました。アルザス地方はコウノトリの繁殖地として知られており、地域のシンボルになっています。この公園も、木の上や建物の煙突の上など、あちこちにコウノトリが巣を作っているのです。

「オランジュリー公園」から東へ10分ほど走るとライン川。この中央にフランスとドイツの国境があります。橋を渡ってすぐのところにあるのがケールという町。橋の中央を横切る国境線をまたいでいるところを写真に収めることはかないませんでしたが、ケールに入ってすぐのところでそれに近い写真が撮れました。

「オランジュリー公園」から東へ10分ほど走るとライン川。この中央にフランスとドイツの国境があります。橋を渡ってすぐのところにあるのがケールという町。橋の中央を横切る国境線をまたいでいるところを写真に収めることはかないませんでしたが、ケールに入ってすぐのところでそれに近い写真が撮れました。 今日は1日、めいっぱい歩きました。真夏とはいえ、日本のようにギラギラと日が照ることはありません。もちろん、汗もほとんどかかないので大助かりです。さっそく、ストラスブール第一の観光スポット「ノートルダム大聖堂」のある広場まで歩き、その一角にある観光案内所で「ストラスブールパス」を購入します。これ1枚で、交通機関はすべて無料、美術館や博物館など、ほとんどの観光スポットも無料か大幅なディスカウント。それより何より、入場券を買うために財布をいちいち出す手間が省けるのがありがたいのです。

今日は1日、めいっぱい歩きました。真夏とはいえ、日本のようにギラギラと日が照ることはありません。もちろん、汗もほとんどかかないので大助かりです。さっそく、ストラスブール第一の観光スポット「ノートルダム大聖堂」のある広場まで歩き、その一角にある観光案内所で「ストラスブールパス」を購入します。これ1枚で、交通機関はすべて無料、美術館や博物館など、ほとんどの観光スポットも無料か大幅なディスカウント。それより何より、入場券を買うために財布をいちいち出す手間が省けるのがありがたいのです。

午後からは、「どこを見ても絵になる」町をぶらぶら。そのあと、名物の遊覧船に乗り、旧市街を取り囲むようにして流れるイル川を一周しました。1時間ほどで戻り「大聖堂」の中へ。142メートルという高さは、1647年から1874年まで世界一だったといいます。これほど大きな建物の窓にステンドグラスをしつらえること自体驚きですが、それ以上にすごいのは絵柄のこまかさ。カトリックの権力の強大さと人々の(この場合は絵描きでしょうか)信仰心の強さはどれほどだったのか、考えさせられました。

午後からは、「どこを見ても絵になる」町をぶらぶら。そのあと、名物の遊覧船に乗り、旧市街を取り囲むようにして流れるイル川を一周しました。1時間ほどで戻り「大聖堂」の中へ。142メートルという高さは、1647年から1874年まで世界一だったといいます。これほど大きな建物の窓にステンドグラスをしつらえること自体驚きですが、それ以上にすごいのは絵柄のこまかさ。カトリックの権力の強大さと人々の(この場合は絵描きでしょうか)信仰心の強さはどれほどだったのか、考えさせられました。

「大聖堂」を出たあとは、そのすぐ脇から出ているプチトランでストラスブールの中心部を回ります。遊覧船同様、日本語のイヤホンガイド付きなので助かりました。この種の音声ガイドで16チャンネル使われているケースは珍しいですし、8チャンネル(=8カ国語)の場合、たいてい日本語が除外されています。以前はそういうことはありませんでしたが、ここ5、6年は日本語が中国語にとって代わられているケースが多いのです。

「大聖堂」を出たあとは、そのすぐ脇から出ているプチトランでストラスブールの中心部を回ります。遊覧船同様、日本語のイヤホンガイド付きなので助かりました。この種の音声ガイドで16チャンネル使われているケースは珍しいですし、8チャンネル(=8カ国語)の場合、たいてい日本語が除外されています。以前はそういうことはありませんでしたが、ここ5、6年は日本語が中国語にとって代わられているケースが多いのです。 イル川の対岸に建つ「アルザス博物館」を訪れてみます。19世紀の家屋数軒をつなぎ合わせ、そっくりそのまま博物館にしつらえたもので、かなりの規模。ただ、中の構造がとても複雑で、見て回るのが大変でした。カトリックのフランスとプロテスタントのドイツとの間を行ったり来たりした地域なので、宗教事情がとても複雑であることを知りました。

イル川の対岸に建つ「アルザス博物館」を訪れてみます。19世紀の家屋数軒をつなぎ合わせ、そっくりそのまま博物館にしつらえたもので、かなりの規模。ただ、中の構造がとても複雑で、見て回るのが大変でした。カトリックのフランスとプロテスタントのドイツとの間を行ったり来たりした地域なので、宗教事情がとても複雑であることを知りました。

近くの停留所からトラムに乗って「中央駅」へ。遠目に見ると、巨大なUFOもどき。19世紀半ばに作られたレンガ造りの旧駅が、いかにも現代的なガラス張りの屋根と外壁でそっくり覆われているなんとも不思議なデザイン。

近くの停留所からトラムに乗って「中央駅」へ。遠目に見ると、巨大なUFOもどき。19世紀半ばに作られたレンガ造りの旧駅が、いかにも現代的なガラス張りの屋根と外壁でそっくり覆われているなんとも不思議なデザイン。

ホテルはストラスブールの名所プティット・フランスに建つホテルにチェックインし、ネットで調べてもけっこうわかりにくかったのですが、私たちが行こうとしていたのは、ノルトハイン・ヴェストファーレン州にあるフロイテンベルク。どちらもフランクフルトの空港からほぼ等距離なのですが、方角がまるで逆なので、あきらめて正解でした。

ホテルはストラスブールの名所プティット・フランスに建つホテルにチェックインし、ネットで調べてもけっこうわかりにくかったのですが、私たちが行こうとしていたのは、ノルトハイン・ヴェストファーレン州にあるフロイテンベルク。どちらもフランクフルトの空港からほぼ等距離なのですが、方角がまるで逆なので、あきらめて正解でした。

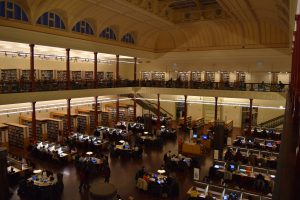

今日のフライトはLCCのJETSTAR。すんなり手続きを終え、12時15分発の便に乗り、1時35分にはメルボルン到着。LCC用のターミナルはまだ新しいせいもあってかすこぶる清潔なのが印象的です。荷物を受け取ると、すぐスカイバスに乗りました。30分もかからずにサザンクロス(Southern Cross)駅に着き、スーツケースを転がしてホテルまで。シドニーと同じ「インターコンチネンタル」ですが、こちらはまた一段と強く歴史を感じさせるクラシックな建物です。地下1階から7階まで吹き抜けになっていてロビー階があるのは2階部分にあたるので、地下1階にあるコーヒーラウンジを廊下から見下ろす形になります。

今日のフライトはLCCのJETSTAR。すんなり手続きを終え、12時15分発の便に乗り、1時35分にはメルボルン到着。LCC用のターミナルはまだ新しいせいもあってかすこぶる清潔なのが印象的です。荷物を受け取ると、すぐスカイバスに乗りました。30分もかからずにサザンクロス(Southern Cross)駅に着き、スーツケースを転がしてホテルまで。シドニーと同じ「インターコンチネンタル」ですが、こちらはまた一段と強く歴史を感じさせるクラシックな建物です。地下1階から7階まで吹き抜けになっていてロビー階があるのは2階部分にあたるので、地下1階にあるコーヒーラウンジを廊下から見下ろす形になります。 荷ほどきもそこそこに中心部に向けて歩き始め、お腹も空いていたので食事に。ブロックアーケードという古いショッピングビルで見つけた小さなカフェに入って済ませました。ほんの狭い店ですが、味はレベルが高く、ビーフバーガーとペンネ・ボロネーゼを2人で平らげました。

荷ほどきもそこそこに中心部に向けて歩き始め、お腹も空いていたので食事に。ブロックアーケードという古いショッピングビルで見つけた小さなカフェに入って済ませました。ほんの狭い店ですが、味はレベルが高く、ビーフバーガーとペンネ・ボロネーゼを2人で平らげました。

図

図

早々に動物園を出て、一路シドニーへ。夕方5時前にホテルにチェックインし、夜のナイトクルーズに急ぎました。「VIVID SIDNEY」が一昨日から始まっており、今日が最初の日曜日。ダーリングハーバーから次々とクルーズの船が出発します。私たちはいちばんシンプルなメニュー(=ディナーなし)の船。1時間でサーキュラーキー周辺のあちこちに仕掛けられた光のオブジェやライティングのほどこされたハーバーブリッジ、対岸のミルソンズポイント、オペラハウスや周辺の高い建物に投影される光の芸術の数々を堪能しました。

早々に動物園を出て、一路シドニーへ。夕方5時前にホテルにチェックインし、夜のナイトクルーズに急ぎました。「VIVID SIDNEY」が一昨日から始まっており、今日が最初の日曜日。ダーリングハーバーから次々とクルーズの船が出発します。私たちはいちばんシンプルなメニュー(=ディナーなし)の船。1時間でサーキュラーキー周辺のあちこちに仕掛けられた光のオブジェやライティングのほどこされたハーバーブリッジ、対岸のミルソンズポイント、オペラハウスや周辺の高い建物に投影される光の芸術の数々を堪能しました。

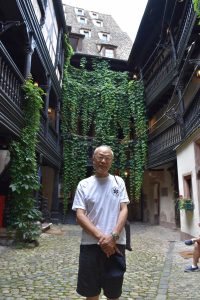

ホテルは「ヒストリカル」を謳っているだけに、古いつくりです、しかし、敷地が大変に広く、1階と2階にフロアに大小の宴会場(パーティールーム)が合わせて30以上はあるでしょうか。吹き抜けの廊下部分から細い回廊が縦横に出ていて、そこに部屋があります。3階建てですが部屋数は100以上ありそうです。

ホテルは「ヒストリカル」を謳っているだけに、古いつくりです、しかし、敷地が大変に広く、1階と2階にフロアに大小の宴会場(パーティールーム)が合わせて30以上はあるでしょうか。吹き抜けの廊下部分から細い回廊が縦横に出ていて、そこに部屋があります。3階建てですが部屋数は100以上ありそうです。 今日の朝食はレンタカーを借りに行く途中にあったカフェで買ったチキンラップにコーヒーを立ち、いや歩き食い。昼間はマクドナルドのフィレオフィッシュというプアな内容だったので、夜くらいはと街の中心部までタクシーで。首都の中心部ですから、人も多そうですし、飲食店はかなりの数ありました。たまたま前を通った中華料理の店に入ったのですが、これが大当たり。私たちが入った6時過ぎから30分ほどの間に12~13組の客が入り、ほぼ満席に。3品ほど注文しましたが、日本人の舌にも合う品ばかりでした。

今日の朝食はレンタカーを借りに行く途中にあったカフェで買ったチキンラップにコーヒーを立ち、いや歩き食い。昼間はマクドナルドのフィレオフィッシュというプアな内容だったので、夜くらいはと街の中心部までタクシーで。首都の中心部ですから、人も多そうですし、飲食店はかなりの数ありました。たまたま前を通った中華料理の店に入ったのですが、これが大当たり。私たちが入った6時過ぎから30分ほどの間に12~13組の客が入り、ほぼ満席に。3品ほど注文しましたが、日本人の舌にも合う品ばかりでした。 店の近くにあるバスストップから無料シャトルバスでスタジアムまで15分。途中は何もなく真っ暗な道。着いたスタジアムも昨日ほど大きくないので、目立ちない感じがします。収容人数は2万ほどでしょうか。客の入りは6分ほど。新参者でまだ1勝しかしていない「サンウルブズ」が相手ですから、地元の「ブランビーズ」もそれほど緊迫感がありません。とはいえ、プレーオフのからみもあるので、メンバー的にはほぼベストの布陣です。

店の近くにあるバスストップから無料シャトルバスでスタジアムまで15分。途中は何もなく真っ暗な道。着いたスタジアムも昨日ほど大きくないので、目立ちない感じがします。収容人数は2万ほどでしょうか。客の入りは6分ほど。新参者でまだ1勝しかしていない「サンウルブズ」が相手ですから、地元の「ブランビーズ」もそれほど緊迫感がありません。とはいえ、プレーオフのからみもあるので、メンバー的にはほぼベストの布陣です。

北のほうに向けてさらに歩くと、坂の上り下りが多いことに気がつきました。古い教会のすぐ隣が高層ビルだったり。それが中心街の特徴なのですが、といって不調和な感じはしません。

北のほうに向けてさらに歩くと、坂の上り下りが多いことに気がつきました。古い教会のすぐ隣が高層ビルだったり。それが中心街の特徴なのですが、といって不調和な感じはしません。 ラグビー専用のAlliantzスタジアムは4万5千人収容。中に入ると、私たちの座席は前から7列目、しかもほぼハーフウェーラインのところ。ただ、試合が始まって気がついたのですが、あまり前のほう、しかもグラウンド上とさして変わらない高さで見ても、全体の様子はつかみにくいときがあります。

ラグビー専用のAlliantzスタジアムは4万5千人収容。中に入ると、私たちの座席は前から7列目、しかもほぼハーフウェーラインのところ。ただ、試合が始まって気がついたのですが、あまり前のほう、しかもグラウンド上とさして変わらない高さで見ても、全体の様子はつかみにくいときがあります。

どんより曇っていた空がとうとう泣き出したようです。大きなフェリーに乗って10分少々で到着。桟橋を降りたところにバスが待っていて、動物園の門まで行けます。今年で開園100周年というタロンガ動物園。雨にもかかわらず、小学生・中学生など、子どもの集団がたくさん来ていました。

どんより曇っていた空がとうとう泣き出したようです。大きなフェリーに乗って10分少々で到着。桟橋を降りたところにバスが待っていて、動物園の門まで行けます。今年で開園100周年というタロンガ動物園。雨にもかかわらず、小学生・中学生など、子どもの集団がたくさん来ていました。

ランチをと、老舗のデパート=デイビッド・ジョーンズ(David Jones) の地下食品売り場へ。イートインの店がいくつかあり、その一つで食べました。昨日のフードコートとは一変、大人というか、引退したお年寄りというか、そういう人たちにフィットしていそうな感じです。値段も地上店とさして変わらず、しかもレベルは上。私が注文したフィッシュ&チップスも、フィッシュが、食べやすいように、あるいは油が中までくまなくまわるようにするためか、3、4片に小分けしてあり、イギリスとはずいぶん違います。味もそのせいか繊細な感じでした。

ランチをと、老舗のデパート=デイビッド・ジョーンズ(David Jones) の地下食品売り場へ。イートインの店がいくつかあり、その一つで食べました。昨日のフードコートとは一変、大人というか、引退したお年寄りというか、そういう人たちにフィットしていそうな感じです。値段も地上店とさして変わらず、しかもレベルは上。私が注文したフィッシュ&チップスも、フィッシュが、食べやすいように、あるいは油が中までくまなくまわるようにするためか、3、4片に小分けしてあり、イギリスとはずいぶん違います。味もそのせいか繊細な感じでした。

私たちのホテルは、エアポートエクスプレスという電車で5つ目の駅サーキュラーキー(Circular Quay)で降りて徒歩5分のところ。まだ午前10時前だったので、とりあえず荷物だけ預け、部屋はあとでということになるかと思っていたら、あにはからんや、部屋にも入れてくれました。荷ほどきを済ませるとさっそく、ホテルにすぐ近くにある王立植物園へ。海っぷちに位置しているのですが、きれいに整備されているのはやはりイギリス流。

私たちのホテルは、エアポートエクスプレスという電車で5つ目の駅サーキュラーキー(Circular Quay)で降りて徒歩5分のところ。まだ午前10時前だったので、とりあえず荷物だけ預け、部屋はあとでということになるかと思っていたら、あにはからんや、部屋にも入れてくれました。荷ほどきを済ませるとさっそく、ホテルにすぐ近くにある王立植物園へ。海っぷちに位置しているのですが、きれいに整備されているのはやはりイギリス流。 植物園からタクシーで中心部にあるQVB(Queen Victoria Building)へ。1898年に建てられたビルですが、現在はショッピングモール。4階建ての中央部は完全な吹き抜けで、外壁に沿って回廊があり、そこに店が並んでいます。地下はその周囲にある新旧の建物いくつかとつながっており、巨大な地下街になっていました。

植物園からタクシーで中心部にあるQVB(Queen Victoria Building)へ。1898年に建てられたビルですが、現在はショッピングモール。4階建ての中央部は完全な吹き抜けで、外壁に沿って回廊があり、そこに店が並んでいます。地下はその周囲にある新旧の建物いくつかとつながっており、巨大な地下街になっていました。

その中にフードコートがあったのですが、大変な広さで、KFCやサブウェイなど有名ファストフードチェーンの店のほか、和食(寿司、ラーメン)、中華、ピザ、インド、メキシカン、トルコ料理など、30近い店ほどがまわりを取り囲むスタイル。そこをあとにし、すぐ近くのタウンホールと聖アンドリュース教会を見てタクシーでホテルに戻りました。家人はベッドで爆睡。私はといえば、もちろん仕事。

その中にフードコートがあったのですが、大変な広さで、KFCやサブウェイなど有名ファストフードチェーンの店のほか、和食(寿司、ラーメン)、中華、ピザ、インド、メキシカン、トルコ料理など、30近い店ほどがまわりを取り囲むスタイル。そこをあとにし、すぐ近くのタウンホールと聖アンドリュース教会を見てタクシーでホテルに戻りました。家人はベッドで爆睡。私はといえば、もちろん仕事。

夕食は、地下鉄の駅近くにあるピッツァリアで。ピザのスモールサイズ2枚とサラダ、あとミラノ風カツレツを頼もうとしたら、最初の2品を書き留めたところで、店員が「もうやめときなさい。それ以上は無理。うちのメニュ-はみな特大だからね」とストップをかけるではありませんか。実際に食べ始めてみると、そのとおり。貴重なアドバイスに感謝しながらホテルに戻りました。

夕食は、地下鉄の駅近くにあるピッツァリアで。ピザのスモールサイズ2枚とサラダ、あとミラノ風カツレツを頼もうとしたら、最初の2品を書き留めたところで、店員が「もうやめときなさい。それ以上は無理。うちのメニュ-はみな特大だからね」とストップをかけるではありませんか。実際に食べ始めてみると、そのとおり。貴重なアドバイスに感謝しながらホテルに戻りました。

ホテルに戻ったあと、すぐ前の地下鉄駅(Repubblica)からドゥオーモまで行きました。地上に出ると、とてつもなく大きな広場にまず感激です。ドゥオーモが巨大なだけに、それに合わせた広さになっているのでしょうが、「ミラノ~っ!」という感じです。入場券売り場の前に長蛇の列ができていたので、中に入るのは翌日に回し、エマヌエル・ヴィットーリオⅡ世のガッレリアからスカラ座の前へ。そこから北に上がるとブレラ絵画館があります。ガイドブックで★が3つついていたので、ちょっとのぞいてみました。カトリック大国だけあって、宗教画のコレクションが数多く展示されています。

ホテルに戻ったあと、すぐ前の地下鉄駅(Repubblica)からドゥオーモまで行きました。地上に出ると、とてつもなく大きな広場にまず感激です。ドゥオーモが巨大なだけに、それに合わせた広さになっているのでしょうが、「ミラノ~っ!」という感じです。入場券売り場の前に長蛇の列ができていたので、中に入るのは翌日に回し、エマヌエル・ヴィットーリオⅡ世のガッレリアからスカラ座の前へ。そこから北に上がるとブレラ絵画館があります。ガイドブックで★が3つついていたので、ちょっとのぞいてみました。カトリック大国だけあって、宗教画のコレクションが数多く展示されています。

まずは駅から歩いてすぐの円覚寺【えんがくじ】。続いて建長寺へ。名前は知っていましたが、やはり実物はすごい! 地元に住むMくんの解説付きでの見学ですから、「なるほど」「そうだったのか」の連続。

まずは駅から歩いてすぐの円覚寺【えんがくじ】。続いて建長寺へ。名前は知っていましたが、やはり実物はすごい! 地元に住むMくんの解説付きでの見学ですから、「なるほど」「そうだったのか」の連続。

昼食は近くの「新とみ」で。ラーメン屋さんが本業であるにもかかわらず、なぜか寿司もあり、これがまた上出来の味。鎌倉らしさには欠けますが、あまりのおいしさにもう一皿、もう一皿と追加。もちろん、ビール、日本酒をぐいぐい空けていくメンバーもおり、けっこうな金額を使ってしまいました。

昼食は近くの「新とみ」で。ラーメン屋さんが本業であるにもかかわらず、なぜか寿司もあり、これがまた上出来の味。鎌倉らしさには欠けますが、あまりのおいしさにもう一皿、もう一皿と追加。もちろん、ビール、日本酒をぐいぐい空けていくメンバーもおり、けっこうな金額を使ってしまいました。

中に入ると、メニューも何もありません。そう、「タコス」だけなのです。店の隅にドリンク類の入ったケースがありますが、こちらはセルフサービスですから、テーブルに案内され、タコスの皿数だけを告げれば完了。ひと皿4個入りのタコスは、ふだん食べ慣れているのと違い、軽く揚げた感じの皮に乗っかっています。カリッとしていないため、マイルドな触感といいますか。たしかに、おいしいタコスで、人気のほどがよくわかります。

中に入ると、メニューも何もありません。そう、「タコス」だけなのです。店の隅にドリンク類の入ったケースがありますが、こちらはセルフサービスですから、テーブルに案内され、タコスの皿数だけを告げれば完了。ひと皿4個入りのタコスは、ふだん食べ慣れているのと違い、軽く揚げた感じの皮に乗っかっています。カリッとしていないため、マイルドな触感といいますか。たしかに、おいしいタコスで、人気のほどがよくわかります。

月桃の葉は爽やかな芳香があり、防虫、防カビ、抗菌、鎮静、保湿、消臭などの効果があるとのこと。ポリフェノール(過剰な活性酸素の働きを抑制する働きがあるので動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞の予防に効果があるとされる)が含まれているので、健康茶としても売られています。沖縄ではたいていの家で庭に植えられ、お餅を包むのにも使うとか。男性がすわっているベンチのまわりにも、たしかにあちこち生えていました。

月桃の葉は爽やかな芳香があり、防虫、防カビ、抗菌、鎮静、保湿、消臭などの効果があるとのこと。ポリフェノール(過剰な活性酸素の働きを抑制する働きがあるので動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞の予防に効果があるとされる)が含まれているので、健康茶としても売られています。沖縄ではたいていの家で庭に植えられ、お餅を包むのにも使うとか。男性がすわっているベンチのまわりにも、たしかにあちこち生えていました。