2017年4月20日

前日(4月19日)午前11時発・山形県の庄内空港行きANA便に乗りました。自宅から最寄り駅まで乗ったタクシーにはクーラーが入っていました。東京はこの日まで3、4日、最高気温が25℃を超える夏日が続き、ぽかぽかです。ただ羽田では、「庄内空港行きの便は、現地の気候状況によっては羽田に引き返すことも……」という条件付きの運航。にわかには信じがたいのですが、仕方ありません。

着陸の15分前、奥羽山脈の上空を飛んでいたときはきれいな青空で、出羽三山を覆っている残雪の白さがまぶしいほど。ところが、空港近くになると猛烈な強風です。着陸寸前には風で大きく煽られ、大丈夫かな……と一瞬不安に。しかし、パイロットの腕は確かで、ほとんど衝撃なしにドンピシャリの着陸を決めてくれました。でも、窓の外を見やると雨がぽつりぽつり。予報どおりの天候です。

迎えに来てくださったMさんと食事をし、そのあと空港のやや南にあるホテルまでインタビューに向かいました。途中、横風でがんがん煽られます。2時半にインタビューを終え、酒田市内の取材へ。もうこのころになると気温はぐんぐん下がり、風も強まる一方。

酒田の港近くにある日和山【ひよりやま】公園は、風速20~25メートル。吹き飛ばされそうな状態でした。気温もおそらく3℃前後でしょう。カメラを持つ手もかじかんでいました。それでも前日満開になった桜は凛としています。ひとひらの花びらも飛ばされずにいるのです。ただ、花見客はゼロ、店も開いていません。

江戸時代の船宿兼倉庫兼販売店といった感じの鐙【あぶみ】屋も、明治期まで栄華をきわめた「山王くらぶ」も、市の資料館を訪れたときもどしゃぶりの雨と強風。チケット売り場の人も恐縮至極というか、「よくもまあ、こんな天気のときに来てくださって……」といった感じで応対してくれました。

江戸時代の船宿兼倉庫兼販売店といった感じの鐙【あぶみ】屋も、明治期まで栄華をきわめた「山王くらぶ」も、市の資料館を訪れたときもどしゃぶりの雨と強風。チケット売り場の人も恐縮至極というか、「よくもまあ、こんな天気のときに来てくださって……」といった感じで応対してくれました。

酒田から秋田県にかほ市に向かう国道7号線の途中、遊佐【ゆざ】町あたりでしょうか、両側が桜並木になっているところを通過。花は残念ながら半分以上散ってしまっていましたが、満開だったらさぞかし……と思わせます。Mさんが店を開いておられるにかほ市象潟【きさかた】のあたりでは、松尾芭蕉の歩いた奥の細道を車でたどりながら往時をしのび、さらに同市の北にある「道の駅ねむの丘」に立ち寄った(9年ぶり!)あと秋田まで。

さて、今日(4月20日)は朝食後、新幹線の出発時間まで多少時間があったので、ホテル近くの久保田(秋田)城がある千秋【ちあき】公園に足を運んでみました。城と桜というのは黄金の組み合わせというか、全国各地で見られる光景です。まして満開が近いとなれば……と期待しつつ行ってみたのですが、桜はまだ7分程度。週末からが見ごろといった感じでした。昨日ほど寒くなく風もおさまっていたのが救いでした。

桜はいまひとつでも、園内にはいい場所があちこちにあります。露店が軒を並べているのが興ざめといえば興ざめでしたが、まあ、これはご愛嬌でしょうね。

花火の打ち上げは1時間ほどで終わりましたが、迫力的にはいまひとつ。また、その間ずっと海上に浮かんだままなのでビミョーな揺れがあり、あまり心地よくありません。ふだんはシュノーケリングとかホエール・ウオッチングに使われている小型船だそうですから、こういう用途にはそもそも不向きなのかも。もっと大きな船で、それなりに広い甲板に大きなテーブルがあって、船内ではビールや軽食が売られ、それをつまみながら……などと勝手に思い込んでいたこともあり、欲求不満が残りました。天気がよかったのがせめてもの慰みかも。

花火の打ち上げは1時間ほどで終わりましたが、迫力的にはいまひとつ。また、その間ずっと海上に浮かんだままなのでビミョーな揺れがあり、あまり心地よくありません。ふだんはシュノーケリングとかホエール・ウオッチングに使われている小型船だそうですから、こういう用途にはそもそも不向きなのかも。もっと大きな船で、それなりに広い甲板に大きなテーブルがあって、船内ではビールや軽食が売られ、それをつまみながら……などと勝手に思い込んでいたこともあり、欲求不満が残りました。天気がよかったのがせめてもの慰みかも。

次に訪れたのは、静かな海岸に建つ「浜辺の茶屋」。ここは大当たりのスポットでした。目の前が砂浜というロケーションで、3階建ての古いロッジ風の建物で、3階が地上と同じ高さでルーフバルコニー。2階が屋根付きの普通な感じの店舗、階段を降りた1階はビーチの上にテーブルとイスが並んでいます。

次に訪れたのは、静かな海岸に建つ「浜辺の茶屋」。ここは大当たりのスポットでした。目の前が砂浜というロケーションで、3階建ての古いロッジ風の建物で、3階が地上と同じ高さでルーフバルコニー。2階が屋根付きの普通な感じの店舗、階段を降りた1階はビーチの上にテーブルとイスが並んでいます。

奥武島からさらに西へ走り、次に訪れたのは「ジョン万次郎上陸の地」。前こちらを走ったときはなかったスポットで、これも1、2年ほど前に記念碑が建てられたばかりのようです。ジョン万次郎が10年間のアメリカ生活を終えて帰国する際、鎖国を敷いていた日本に直接戻るのを避け、当時は独立国だった琉球を選んだのだとか。そして、無事上陸を果たしたのが糸満市大度【おおど】浜だったそうです。

奥武島からさらに西へ走り、次に訪れたのは「ジョン万次郎上陸の地」。前こちらを走ったときはなかったスポットで、これも1、2年ほど前に記念碑が建てられたばかりのようです。ジョン万次郎が10年間のアメリカ生活を終えて帰国する際、鎖国を敷いていた日本に直接戻るのを避け、当時は独立国だった琉球を選んだのだとか。そして、無事上陸を果たしたのが糸満市大度【おおど】浜だったそうです。

山巓毛【さんてぃんもう】は、糸満の海近くにある展望台のような場所。太平洋戦争中は、防空監視所として使われていたのだとか。レーダーなどという近代的なものは、こんなひなびた場所にはなかったようです。ただ、軍事的にはかなり重要な場所ではないかと思いますが。

山巓毛【さんてぃんもう】は、糸満の海近くにある展望台のような場所。太平洋戦争中は、防空監視所として使われていたのだとか。レーダーなどという近代的なものは、こんなひなびた場所にはなかったようです。ただ、軍事的にはかなり重要な場所ではないかと思いますが。

城跡の向かい側にある高嶺中学校の敷地に咲き誇っていた黄金色の花の美しかったこと。この季節、沖縄のあちこちで見かけますが、通称「イッペー(イペー)」といいます(正しくは、ノウゼンカズラ科の落葉高木で、コガネノウゼンまたはキバナノウゼン)。もともとはブラジル原産の落葉樹(国花でもあるそう)=イペー(Ipe)だそうで、琉球方言で「いっぱい」「とっても」を意味する「いっぺー」と一体化してしまったようです。

城跡の向かい側にある高嶺中学校の敷地に咲き誇っていた黄金色の花の美しかったこと。この季節、沖縄のあちこちで見かけますが、通称「イッペー(イペー)」といいます(正しくは、ノウゼンカズラ科の落葉高木で、コガネノウゼンまたはキバナノウゼン)。もともとはブラジル原産の落葉樹(国花でもあるそう)=イペー(Ipe)だそうで、琉球方言で「いっぱい」「とっても」を意味する「いっぺー」と一体化してしまったようです。

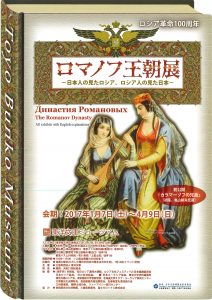

“今年(2017)はロシア革命から百年。裏を返していうと、ロマノフ王朝が滅亡してから百年ということになります。 かつてヨーロッパからアジアにまたがる広大な領域を支配した強大にして華麗なるロマノフ王朝。今日のロシアの社会と文化の礎はロマノフ王朝300年の歴史の中で築かれたといっても過言ではありません。 ロシアは日本から最も近い隣国です。史上まれにみる巨大帝国の栄枯盛衰を、日本との交流という視点からたどってみましょう”と案内のチラシに書かれているように、宝物展ではなさそうです。

“今年(2017)はロシア革命から百年。裏を返していうと、ロマノフ王朝が滅亡してから百年ということになります。 かつてヨーロッパからアジアにまたがる広大な領域を支配した強大にして華麗なるロマノフ王朝。今日のロシアの社会と文化の礎はロマノフ王朝300年の歴史の中で築かれたといっても過言ではありません。 ロシアは日本から最も近い隣国です。史上まれにみる巨大帝国の栄枯盛衰を、日本との交流という視点からたどってみましょう”と案内のチラシに書かれているように、宝物展ではなさそうです。 「六義園」というのは元禄年間、川越藩主・柳沢吉保が7年の歳月をかけて作った回遊式築山泉水の大名庭園。それが明治時代になって、三菱の創業者・岩崎彌太郎の別邸になり、1938年、東京市(当時)に寄贈されたとのこと。和歌に歌われる88の景勝地にちなんだポイントが随所に配されており、なかでも紀ノ川、片男波【かたをなみ】、仙禽橋【たずのはし】、芦辺【あしべ】、新玉松【にいたままつ】、藤白峠【ふじしろとうげ】など、紀伊国(和歌山県)の景勝地が多いようです。

「六義園」というのは元禄年間、川越藩主・柳沢吉保が7年の歳月をかけて作った回遊式築山泉水の大名庭園。それが明治時代になって、三菱の創業者・岩崎彌太郎の別邸になり、1938年、東京市(当時)に寄贈されたとのこと。和歌に歌われる88の景勝地にちなんだポイントが随所に配されており、なかでも紀ノ川、片男波【かたをなみ】、仙禽橋【たずのはし】、芦辺【あしべ】、新玉松【にいたままつ】、藤白峠【ふじしろとうげ】など、紀伊国(和歌山県)の景勝地が多いようです。

夕食を取ろうと、部屋でさっとググってあたりをつけた店に直行。「ラ・コンチャ」というスペイン料理のレストランでしたが、ピンチョスのおいしかったこと。ひとりで6、7種類食べられれば、いうことなしです。ワインも進み、グラスで3杯空けてしまいました。ここ1週間、横メシとおさらばしていたせいもあるのでしょうが、素晴らしい夕食でした。

夕食を取ろうと、部屋でさっとググってあたりをつけた店に直行。「ラ・コンチャ」というスペイン料理のレストランでしたが、ピンチョスのおいしかったこと。ひとりで6、7種類食べられれば、いうことなしです。ワインも進み、グラスで3杯空けてしまいました。ここ1週間、横メシとおさらばしていたせいもあるのでしょうが、素晴らしい夕食でした。 しかし、平日の今日のほうがはもっと悲惨でした。早く店も閉まるのだろうと、6時半にホテルを出たのですが、食べたい店がないのです。最後はあきらめて、そば屋で済ませました。通りには信号がありますが、どの交差点も、信号無視で悠々渡ることができるのも驚きました。クルマの往来が少ないというか、信号などあってもなくても同じ。さびしいのを通り越し、もう哀しくなってしまいます。ALASKAと書かれた看板を目にしましたが、アラスカの雪原の中にいるような気持ちにさせられました。

しかし、平日の今日のほうがはもっと悲惨でした。早く店も閉まるのだろうと、6時半にホテルを出たのですが、食べたい店がないのです。最後はあきらめて、そば屋で済ませました。通りには信号がありますが、どの交差点も、信号無視で悠々渡ることができるのも驚きました。クルマの往来が少ないというか、信号などあってもなくても同じ。さびしいのを通り越し、もう哀しくなってしまいます。ALASKAと書かれた看板を目にしましたが、アラスカの雪原の中にいるような気持ちにさせられました。

ホテルに着きチェックインすると、すぐ「故宮博物院」へ。途中、お茶屋さん(「昇祥茶行」)と、台湾随一というパイナップルケーキ屋さん(「李製餅家」)に立ち寄ってお土産を買い、そのあと中山北路と南京東路の交差点近くにあるレストラン(「山海楼」)へ。いささか高級に過ぎたきらいもありますが、100年以上前に建てられた屋敷をそのままレストランにしたというこの店、とても印象深く、記憶に残りそうです。最後は台湾の定番・足裏マッサージで疲れを癒しホテルに。バンコクから飛んできたSくんもチェックインを済ませているとわかり、食事がまだというSくんと一緒に、またまた食べに出ました。

ホテルに着きチェックインすると、すぐ「故宮博物院」へ。途中、お茶屋さん(「昇祥茶行」)と、台湾随一というパイナップルケーキ屋さん(「李製餅家」)に立ち寄ってお土産を買い、そのあと中山北路と南京東路の交差点近くにあるレストラン(「山海楼」)へ。いささか高級に過ぎたきらいもありますが、100年以上前に建てられた屋敷をそのままレストランにしたというこの店、とても印象深く、記憶に残りそうです。最後は台湾の定番・足裏マッサージで疲れを癒しホテルに。バンコクから飛んできたSくんもチェックインを済ませているとわかり、食事がまだというSくんと一緒に、またまた食べに出ました。

翌日は九份へ。茶館(「九份茶坊」)でお茶を飲み、土産物街をうろうろ。あいにくの天気で眺望は楽しめませんでしたが、昼食は東海岸の景勝地・鼻頭角にある海鮮レストラン「海園」。ここはたいそう美味でした。台北に戻りしばし休憩ののち、士林の夜市へ。ここからのアテンドはなんとN社の台湾法人C社長。食事のあとはその案内で行ったカラオケに興じました(林森北路「ひまわり」)。C社長のお話どおり、ママの歌はプロも顔負けのうまさ。聞けば、お姉さんはプロの歌手で、日本でもときどきコンサートをおこなっているとのことです。

翌日は九份へ。茶館(「九份茶坊」)でお茶を飲み、土産物街をうろうろ。あいにくの天気で眺望は楽しめませんでしたが、昼食は東海岸の景勝地・鼻頭角にある海鮮レストラン「海園」。ここはたいそう美味でした。台北に戻りしばし休憩ののち、士林の夜市へ。ここからのアテンドはなんとN社の台湾法人C社長。食事のあとはその案内で行ったカラオケに興じました(林森北路「ひまわり」)。C社長のお話どおり、ママの歌はプロも顔負けのうまさ。聞けば、お姉さんはプロの歌手で、日本でもときどきコンサートをおこなっているとのことです。 3日目は、戦前からある老舗の茶館(=「紫藤盧」)で昼食。なんでも、「2・28事件」のとき、蒋介石政権に反旗をひるがえした仲間たちのたまり場だったといいます。その後、「2・28記念館」を見学し、北投【ペイトウ】の温泉地へ。川っぷちにある「川湯」という日帰り温泉でひと風呂浴びたあとはまたまた宴会に。

3日目は、戦前からある老舗の茶館(=「紫藤盧」)で昼食。なんでも、「2・28事件」のとき、蒋介石政権に反旗をひるがえした仲間たちのたまり場だったといいます。その後、「2・28記念館」を見学し、北投【ペイトウ】の温泉地へ。川っぷちにある「川湯」という日帰り温泉でひと風呂浴びたあとはまたまた宴会に。

ホテルに引き返し、C社長と「中正紀念堂」を見学したあと、C社長も初めてという1人前750台湾ドル(日本円で3000円くらい!)という牛肉麺(台北牛肉麺コンテストで1位に輝いたそうです)を食べ(中山北路の「晶華酒店=リージェント台北ホテル」)、空港へ。夕方の便で帰国しました。バンコクから参加のSくんも、仕事のため後発の別便で東京へ。私たちのEVA便が遅れたため、なんと羽田の荷物受取所で再会するというおまけ付き。

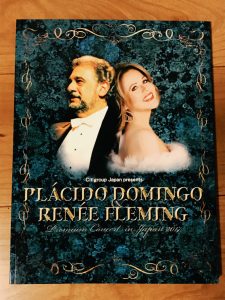

ホテルに引き返し、C社長と「中正紀念堂」を見学したあと、C社長も初めてという1人前750台湾ドル(日本円で3000円くらい!)という牛肉麺(台北牛肉麺コンテストで1位に輝いたそうです)を食べ(中山北路の「晶華酒店=リージェント台北ホテル」)、空港へ。夕方の便で帰国しました。バンコクから参加のSくんも、仕事のため後発の別便で東京へ。私たちのEVA便が遅れたため、なんと羽田の荷物受取所で再会するというおまけ付き。 そうそう、もう一つおまけがありました。皇后陛下がお聞きにいらしていたことです。途中の休憩とき、用を済ませ席に戻ろうとしたら警備の人から「すみません、VIPが通るので、しばらくこの通路をふさがせていただいています。お急ぎなら……」といわれたのですが、はて、誰だろうと思いました。たぶん皇族だろうなとは推測しましたが、まさか皇后陛下とは! しかも、私たちが座っている2階のほとんど同じ列。距離にして10メートルほどだったでしょうか。これで去年・今年と、半年の間に2度、両陛下と出くわしたことになります。S席38000円は恐ろしい値段ですが、『ベサメ・ムーチョ』と皇后陛下で元は取れた(?)ような気がします。

そうそう、もう一つおまけがありました。皇后陛下がお聞きにいらしていたことです。途中の休憩とき、用を済ませ席に戻ろうとしたら警備の人から「すみません、VIPが通るので、しばらくこの通路をふさがせていただいています。お急ぎなら……」といわれたのですが、はて、誰だろうと思いました。たぶん皇族だろうなとは推測しましたが、まさか皇后陛下とは! しかも、私たちが座っている2階のほとんど同じ列。距離にして10メートルほどだったでしょうか。これで去年・今年と、半年の間に2度、両陛下と出くわしたことになります。S席38000円は恐ろしい値段ですが、『ベサメ・ムーチョ』と皇后陛下で元は取れた(?)ような気がします。

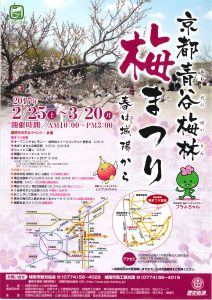

ちなみに、今回初めて知ったのですが、「城南宮」の創建は794年で、白河天皇が「鳥羽離宮(城南離宮)」を作られたのを機にその一部となったとのこと。歴代の天皇・上皇もしばしば訪れておられるようです。位置的に京都御所の裏鬼門にあたることから、貴族の方違【かたたがえ】用の宿所として用いられ、方除【ほうよけ】の神として信仰を集めた時期もあったといいます。その後応仁の乱で荒廃したものの、江戸時代に復興。1868年の「鳥羽・伏見の戦い」では主戦場となったそうです。

ちなみに、今回初めて知ったのですが、「城南宮」の創建は794年で、白河天皇が「鳥羽離宮(城南離宮)」を作られたのを機にその一部となったとのこと。歴代の天皇・上皇もしばしば訪れておられるようです。位置的に京都御所の裏鬼門にあたることから、貴族の方違【かたたがえ】用の宿所として用いられ、方除【ほうよけ】の神として信仰を集めた時期もあったといいます。その後応仁の乱で荒廃したものの、江戸時代に復興。1868年の「鳥羽・伏見の戦い」では主戦場となったそうです。

ただ、サンウルブズのほうは、ケガや故障でレギュラーメンバーがそろっていません。フィフティーンのうち、SOの田村熙、WTBの福岡堅樹、中鶴隆彰ら7人がスーパーラグビーではデビュー戦。トップリーグでは最高ランクの選手ですが、こうした大舞台でどうなのかは未知数です。もちろん、それゆえの期待もあります。ラグビーはやはり、ゲームを戦わなければ成長できないからです。

ただ、サンウルブズのほうは、ケガや故障でレギュラーメンバーがそろっていません。フィフティーンのうち、SOの田村熙、WTBの福岡堅樹、中鶴隆彰ら7人がスーパーラグビーではデビュー戦。トップリーグでは最高ランクの選手ですが、こうした大舞台でどうなのかは未知数です。もちろん、それゆえの期待もあります。ラグビーはやはり、ゲームを戦わなければ成長できないからです。

『ザ・コンサルタント』のキャッチフレーズは、「“2つの顔”を持つアンチヒーローが、あなたを虜(とりこ)にする──全米初登場NO.1 超本格サスペンス・アクション! 天才的な頭脳を持つ会計コンサルタントであると同時に、圧倒的な殺人スキルを誇る殺し屋。果たして、この男は何者なのか?」

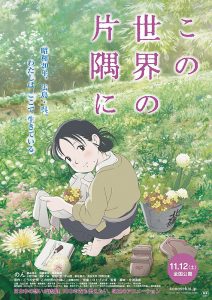

『ザ・コンサルタント』のキャッチフレーズは、「“2つの顔”を持つアンチヒーローが、あなたを虜(とりこ)にする──全米初登場NO.1 超本格サスペンス・アクション! 天才的な頭脳を持つ会計コンサルタントであると同時に、圧倒的な殺人スキルを誇る殺し屋。果たして、この男は何者なのか?」 『この世界の片隅に』はロングランを続けているアニメ作品。絵が丁寧というか、ディテールまでしっかり描き込まれているのにまず感動します。そして、ヒロインの声(のん=能年玲奈)が主人公「すずちゃん」とフィットしていること。声がここまでイマジネーションの世界を広げるんだというのは新鮮な体験でした。

『この世界の片隅に』はロングランを続けているアニメ作品。絵が丁寧というか、ディテールまでしっかり描き込まれているのにまず感動します。そして、ヒロインの声(のん=能年玲奈)が主人公「すずちゃん」とフィットしていること。声がここまでイマジネーションの世界を広げるんだというのは新鮮な体験でした。

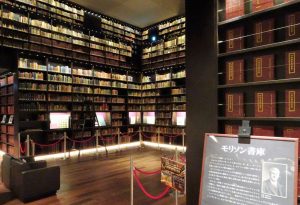

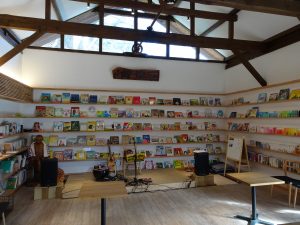

3方が床からほぼ天井まで書棚が作り付けになっていて、そこには大人も子どもも楽しめる本がかなりの数、置かれています。マンガもあれば、絵の描き方を教える入門書、郷土の本、健康の本、旅行の本など、所狭しと並べられていて、見た目はまさしごく「図書館」。私もこの日、拙著『100通りのありがとう』を寄贈させていただきました。ほかにも、震災にかかわる本が何冊も展示されているなど、建物の保有主の性格が手に取るようにしてわかる本が並んでいます。

3方が床からほぼ天井まで書棚が作り付けになっていて、そこには大人も子どもも楽しめる本がかなりの数、置かれています。マンガもあれば、絵の描き方を教える入門書、郷土の本、健康の本、旅行の本など、所狭しと並べられていて、見た目はまさしごく「図書館」。私もこの日、拙著『100通りのありがとう』を寄贈させていただきました。ほかにも、震災にかかわる本が何冊も展示されているなど、建物の保有主の性格が手に取るようにしてわかる本が並んでいます。 正午に始まったパーティーは、2年前ニューヨークでの「9・11」コンサートでもご一緒した女性(楯石千恵子さん)が司会。なめらかな話しっぷりで、30人ほどの参加者もすぐ溶け込み、3月20日に石巻市でおこなわれるミュージカルシネマ『100通りのありがとう』上映会に向けた実行委員会の主催。上映会のチケットをどうさばいていくかについて検討するための集まりです。手作りの料理や差し入れが山ほど届けられ、それをつまみながら、またミュージカルをプロデュースし脚本を書き舞台監督を務め音楽も全部作った寺本建雄さんのトークショーも楽しみつつでしたので、あっという間の2時間でした。

正午に始まったパーティーは、2年前ニューヨークでの「9・11」コンサートでもご一緒した女性(楯石千恵子さん)が司会。なめらかな話しっぷりで、30人ほどの参加者もすぐ溶け込み、3月20日に石巻市でおこなわれるミュージカルシネマ『100通りのありがとう』上映会に向けた実行委員会の主催。上映会のチケットをどうさばいていくかについて検討するための集まりです。手作りの料理や差し入れが山ほど届けられ、それをつまみながら、またミュージカルをプロデュースし脚本を書き舞台監督を務め音楽も全部作った寺本建雄さんのトークショーも楽しみつつでしたので、あっという間の2時間でした。

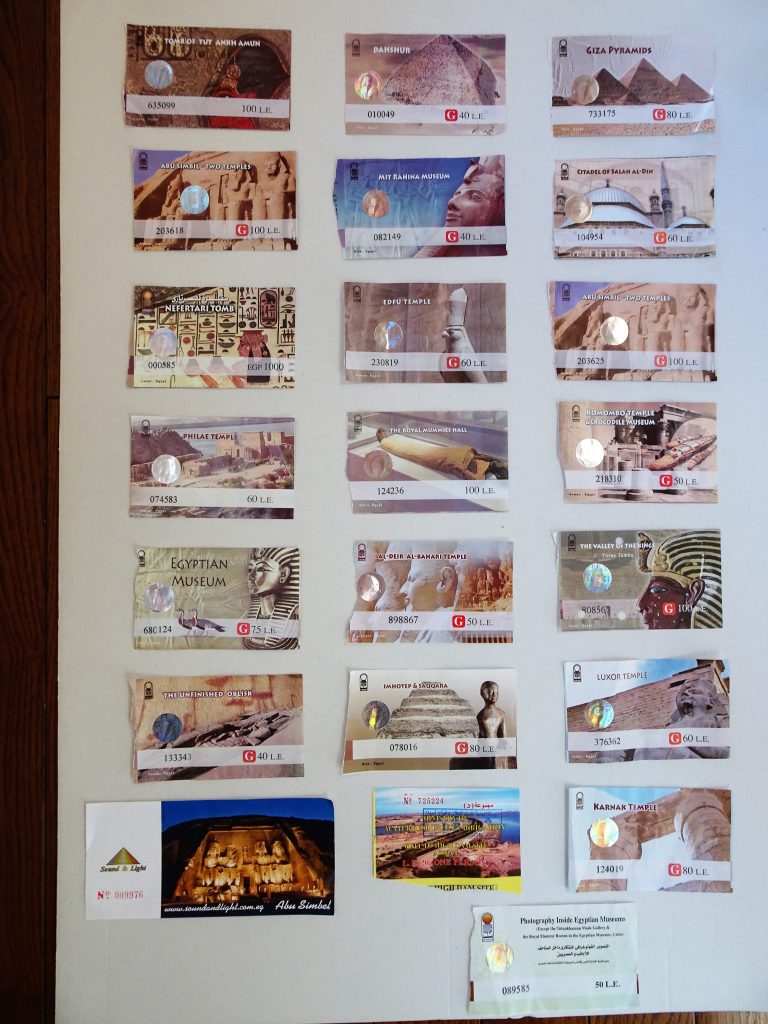

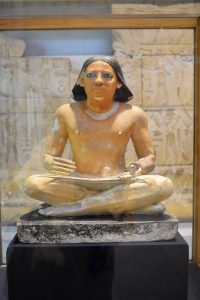

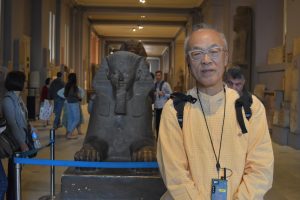

今日でエジプトツアーも実質、最終日。朝食を終えると、ホテルの目の前に建つ国立博物館の見学です。のっけからもうびっくりしたのは、出土品、それも3000年前、4000年前のものが前庭のあちこちに、陳列というか放置というか、フツーに置かれていたこと。レプリカもあるのでしょうが、それにしても……という感じです。

今日でエジプトツアーも実質、最終日。朝食を終えると、ホテルの目の前に建つ国立博物館の見学です。のっけからもうびっくりしたのは、出土品、それも3000年前、4000年前のものが前庭のあちこちに、陳列というか放置というか、フツーに置かれていたこと。レプリカもあるのでしょうが、それにしても……という感じです。

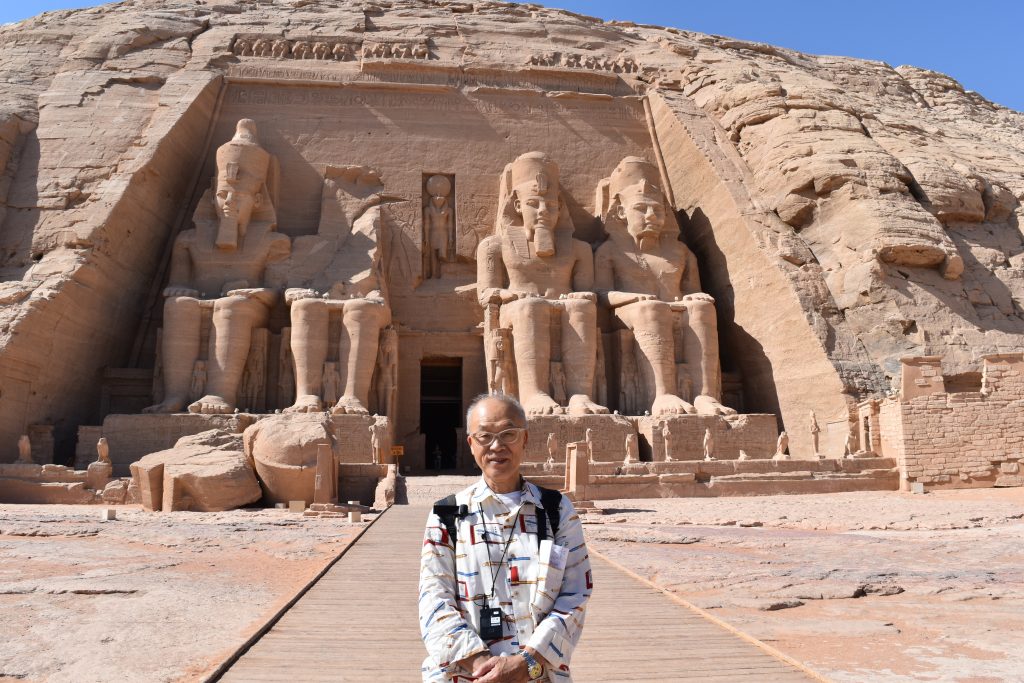

今日は長い1日でした。メインイベントはアブ・シンベル神殿の前から拝む朝日。チョー早起きしていくと、空はどんよりしており、これはダメかと皆、あきらめていました。しかし、日の出の時刻から30分ほどすると、空がうっすら赤く染まってきます。それからはあっという間、太陽が赫々とした光を放ちながら山の間から姿を見せました。湖もそれに合わせて赤い光を反射させ、一気に明るい朝が!

今日は長い1日でした。メインイベントはアブ・シンベル神殿の前から拝む朝日。チョー早起きしていくと、空はどんよりしており、これはダメかと皆、あきらめていました。しかし、日の出の時刻から30分ほどすると、空がうっすら赤く染まってきます。それからはあっという間、太陽が赫々とした光を放ちながら山の間から姿を見せました。湖もそれに合わせて赤い光を反射させ、一気に明るい朝が!

同じツアーの人たちも、相手がだれかも知らないのに、ガイドが教えてくれた情報を頼りに、次々と記念撮影をお願いしています。なかでもいちばん多くのファンから声をかけられていたのは、エジプト代表チームの正GKシェリフ・エクラミ選手。女性陣は「イケメン」とみると、どんどん声をかけシャッターを押すジェスチャーを見せながらすぐ隣に立っています。

同じツアーの人たちも、相手がだれかも知らないのに、ガイドが教えてくれた情報を頼りに、次々と記念撮影をお願いしています。なかでもいちばん多くのファンから声をかけられていたのは、エジプト代表チームの正GKシェリフ・エクラミ選手。女性陣は「イケメン」とみると、どんどん声をかけシャッターを押すジェスチャーを見せながらすぐ隣に立っています。

24・25・26日と3泊したナイル川クルーズも今日で終わり。朝アスワンに到着しました。朝食後、ナイル川をオールドスタイルの帆船(=ファルーカ)に乗って楽しむメニューは楽しかったです。長さ7~8メートル、幅3メートル足らずと小ぶりな帆船の船長は先祖代々の稼業だそうです。クルーズで乗った大きな船でもそれは同じで、民族衣装(ガラベーヤ)に身を包み、ゆったりした感じで舵を取る船長も2代目だと話していました。

24・25・26日と3泊したナイル川クルーズも今日で終わり。朝アスワンに到着しました。朝食後、ナイル川をオールドスタイルの帆船(=ファルーカ)に乗って楽しむメニューは楽しかったです。長さ7~8メートル、幅3メートル足らずと小ぶりな帆船の船長は先祖代々の稼業だそうです。クルーズで乗った大きな船でもそれは同じで、民族衣装(ガラベーヤ)に身を包み、ゆったりした感じで舵を取る船長も2代目だと話していました。

アスワン空港から南のアブ・シンベルまでは飛行機で1時間ほど。できて間もないアブ・シンベル空港のターミナルビルはかわいらしい建物でした。そこからバスでレストランへ。ランチを済ませると、ナセル湖の湖畔に建つホテルに。午後2時過ぎと早かったので、ほとんど全員、午睡のようでした。私は仕事をしました。部屋ではインターネットがつながらないので、ロビーやカフェまで行くとすんなりつながります。

アスワン空港から南のアブ・シンベルまでは飛行機で1時間ほど。できて間もないアブ・シンベル空港のターミナルビルはかわいらしい建物でした。そこからバスでレストランへ。ランチを済ませると、ナセル湖の湖畔に建つホテルに。午後2時過ぎと早かったので、ほとんど全員、午睡のようでした。私は仕事をしました。部屋ではインターネットがつながらないので、ロビーやカフェまで行くとすんなりつながります。

いったん船に戻り、しばらく川を下ったところにあるコム・オンボ神殿が次の訪問地。2千年前にできた神殿なので、エジプトではもっとも新しいというか、ギリシア風のにおいがただよってきます。外壁に彫られたプトレマイオス13世のレリーフの大迫力にはたまげました。

いったん船に戻り、しばらく川を下ったところにあるコム・オンボ神殿が次の訪問地。2千年前にできた神殿なので、エジプトではもっとも新しいというか、ギリシア風のにおいがただよってきます。外壁に彫られたプトレマイオス13世のレリーフの大迫力にはたまげました。

「王家の谷」の本当の入り口まではトラムに乗って。数十も墓があるのですが、そのうち、比較的容易に見られるのはいくつかしかないようで、そうした墓をセレクトしながら観て回ります。棺はたいていいちばん奥に安置されているのですが、そこまではスロープや階段を降りていく途中の壁画の美しさといったらありません。4千年近くも経っているのに、いささかも色彩が衰えていないところもあり、これには驚きました。残念ながら写真は撮れないので(警備員にちょっと袖の下をつかませれば、見て見ぬふりをしてくれるようですが)、絵ハガキを買いました。

「王家の谷」の本当の入り口まではトラムに乗って。数十も墓があるのですが、そのうち、比較的容易に見られるのはいくつかしかないようで、そうした墓をセレクトしながら観て回ります。棺はたいていいちばん奥に安置されているのですが、そこまではスロープや階段を降りていく途中の壁画の美しさといったらありません。4千年近くも経っているのに、いささかも色彩が衰えていないところもあり、これには驚きました。残念ながら写真は撮れないので(警備員にちょっと袖の下をつかませれば、見て見ぬふりをしてくれるようですが)、絵ハガキを買いました。

3時過ぎに船に戻り、夕食の時間までゆっくりできました。デッキに並べられたソファーや安楽イスにめいめいが寝そべったり体を横たえたり。私にとっては存分にタバコが吸えるので、大変ありがたいひとときでした(船の中はもちろん禁煙)。

3時過ぎに船に戻り、夕食の時間までゆっくりできました。デッキに並べられたソファーや安楽イスにめいめいが寝そべったり体を横たえたり。私にとっては存分にタバコが吸えるので、大変ありがたいひとときでした(船の中はもちろん禁煙)。