2017年11月23日

今日の夕刻から明後日の午後まで鳥取市です。昨日、羽田から島根県の出雲(縁結び)空港に入り、出雲大社を見学したのち米子(鳥取)で1泊。おいしいイタリア料理を堪能し、今日は境港→倉吉経由で、夕方こちらに入りました。米子も境港も前々から行ってみたいと思っていたところなので、願いがかない大満足です。

出雲大社を訪れた昨日はあいにくの雨。天気がよければもっとすがすがしい気持ちになれたでしょうが、残念なことをしました。境内は歩く距離も長いですし、気温も低かったので、足の傷がまだ完全に癒えていない家人には辛かったはず。ホテルを予約してある米子に行く途中、展示作品だけでなく庭園も美しいと評判の足立美術館に立ち寄る予定を組んでいましたが、こちらも省略。雨の中、滞在見込み時間が1時間足らずとあっては、致し方ありません。

出雲大社を訪れた昨日はあいにくの雨。天気がよければもっとすがすがしい気持ちになれたでしょうが、残念なことをしました。境内は歩く距離も長いですし、気温も低かったので、足の傷がまだ完全に癒えていない家人には辛かったはず。ホテルを予約してある米子に行く途中、展示作品だけでなく庭園も美しいと評判の足立美術館に立ち寄る予定を組んでいましたが、こちらも省略。雨の中、滞在見込み時間が1時間足らずとあっては、致し方ありません。

米子は商業都市で、同じ鳥取県にあっても、城下町の鳥取市とはまったく趣が違うように感じました。タクシーの運転手さんは「ざっくばらんなところがあって、ストレスがたまりにくい町」と。商業都市ですから、学歴がどうのとか、家柄がどうのといったことなど、気にしてなんかいられません。なんだかんだ言っても、最後は「お互い様」といった感じでしか商売はできないということなのでしょう。

城下町はその点、くたびれます。本音と建て前を使い分けなければならない場面も多いですし、言葉には出さずとも、何かにつけて学歴やら家柄が取り沙汰されます。いまどき殿様も家老も足軽もいないのに、そうしたレベルのことが、ぼんやりとではありますが人々の意識に巣食っているフシがあるのです。それが上から目線のものの言い方や態度になってあらわれたりするのでしょう。そのため、相手と「素(す)」で付き合うのが難しいのです。詳しく拙著『城下町の人間学』をご参照ください。

その米子で昨夜入った店は洋風居酒屋の雰囲気でしたが、客の入りがすこぶるいいのです。食べたものはどれもおいしく、店員さんもさわやかで愛想よし。また行く機会があったら、ぜひ足を運んでみたいと思いました。

今日はその米子から、境港。途中、左手を日本海、右手を中の海にはさまれた立派な国道を走るのですが、そこから見える大山の素晴らしいこと。ずっと以前のことですが、拙著『新 出身県でわかる人の性格』に、1年を通じて、それも朝から晩まで、立派な山を目にしながら育った人はすがすがしい性格を持つようになる“と記したことがあります。そこで例に引いたのは青森の岩木山、岩手県の岩手山、富山県の立山、そして鳥取県の大山です。

最初の3県は、その県出身の知人・友人がいたので自信を持って名前を出したのですが、鳥取県の大山は正直言って推測の域を出ていませんでした。しかし、昨日から今日にかけて、大山を見ながら日々暮らしている人たちと接する中で、私が書いたことも間違いじゃなかったと安心したしだい。この時期の大山は頂上付近が少し雪をかぶっており、いっそう美しい姿を見せてくれました。別の機会にまた訪れてみたいと思います。

境港は『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるの生まれ故郷ということで一躍有名になった町。ただ、秋冬のカニ以外、『鬼太郎』しか売りがありません。でも、市民はそれを強力なバネにしている風で、『鬼太郎』に徹しています。店の名前もメニューも、お土産品のコンセプトも、すべて『ゲゲゲ』であり『鬼太郎』であり、『水木しげる』なのです。ある意味潔く、よそ者であるこちらも、「だったら、それに乗っかっちゃおう」という気分にさせられました。インバウンドの外国人観光客となるとそうは行かないでしょうが、日本人の、ある年齢から上の人たちは私たちと同じような気持ちになるにちがいありません。

境港は『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるの生まれ故郷ということで一躍有名になった町。ただ、秋冬のカニ以外、『鬼太郎』しか売りがありません。でも、市民はそれを強力なバネにしている風で、『鬼太郎』に徹しています。店の名前もメニューも、お土産品のコンセプトも、すべて『ゲゲゲ』であり『鬼太郎』であり、『水木しげる』なのです。ある意味潔く、よそ者であるこちらも、「だったら、それに乗っかっちゃおう」という気分にさせられました。インバウンドの外国人観光客となるとそうは行かないでしょうが、日本人の、ある年齢から上の人たちは私たちと同じような気持ちになるにちがいありません。

境港をあとにし、次に向かったのが倉吉。倉吉は、私がプロデュースさせていただいた『人生 八勝七敗』の著者で大相撲・尾車親方を育てた横綱・琴櫻の生地。横綱の記念館もあると聞いていたので、そこにも行ってみたいと思っていました。

小さくも古い城下町で、いまも県内では第三の都市です。といっても、JRの駅に近い現在の中心街とは、玉川を隔ててけっこう離れたところに、城とその周囲の町(琴櫻記念館もその一角にある)があったらしく、川沿いに並ぶ白壁土蔵群は落ち着いた観光スポットになっています。

小さくも古い城下町で、いまも県内では第三の都市です。といっても、JRの駅に近い現在の中心街とは、玉川を隔ててけっこう離れたところに、城とその周囲の町(琴櫻記念館もその一角にある)があったらしく、川沿いに並ぶ白壁土蔵群は落ち着いた観光スポットになっています。

玉川に架かる石橋、由緒のありそうな古刹や酒蔵、赤い石州瓦に白い漆喰を塗った壁が特徴の家々など、江戸・明治期の面影が色濃く残っており、落ち着いた風情がかもし出されていました。

そうした中、面白いと思ったのは大蓮寺。1300年ほど前に創建された大蓮寺が起源とされ、いまから450年くらい前に近在の3寺を統合、現在の地に伽藍を建立したものの、1942(昭和17)年に解体されてしまいました。それが、1955(昭和30)年に鉄筋コンクリート造りのユニークな本堂として再建されたのだそうです。クリーム色の外壁は周囲の街並みとはまったく異質で、「えーっ。何、これ?」とだれもが驚くことでしょう。淀屋清兵衛(江戸時代前期、商都・大阪を築いた豪商)ゆかりの寺としても有名なようです。

そうした中、面白いと思ったのは大蓮寺。1300年ほど前に創建された大蓮寺が起源とされ、いまから450年くらい前に近在の3寺を統合、現在の地に伽藍を建立したものの、1942(昭和17)年に解体されてしまいました。それが、1955(昭和30)年に鉄筋コンクリート造りのユニークな本堂として再建されたのだそうです。クリーム色の外壁は周囲の街並みとはまったく異質で、「えーっ。何、これ?」とだれもが驚くことでしょう。淀屋清兵衛(江戸時代前期、商都・大阪を築いた豪商)ゆかりの寺としても有名なようです。

ひととおり散策したあと、最後に「旧国立第三銀行倉吉支店」の1階にあるカフェでひと休み。天井の飾りや階段などの建具が1908(明治41)年の建築当時のままだそうで、なんとも言えない落ち着きを感じさせてくれました。

映画館近くにある公園のベンチにでもすわってつまんでいけばいいやと思っていたのですが、その総菜屋さんのすぐ隣がイートインになっているではないですか。中に入ると、テーブルとイスが雑然と置かれており、そこに陣取りました。先客が一人、朝から泡盛を飲んでいます。私たちが入ったすぐあとからも次々と、総菜を手にしたお客が入ってきました。年恰好はオジーですが、沖縄の人っぽい感じはしません。

映画館近くにある公園のベンチにでもすわってつまんでいけばいいやと思っていたのですが、その総菜屋さんのすぐ隣がイートインになっているではないですか。中に入ると、テーブルとイスが雑然と置かれており、そこに陣取りました。先客が一人、朝から泡盛を飲んでいます。私たちが入ったすぐあとからも次々と、総菜を手にしたお客が入ってきました。年恰好はオジーですが、沖縄の人っぽい感じはしません。

八重岳は標高450メートルほど。そのぶん多少は気温が低いのでしょう、上に行くほど開いている花びらが増えます。なかには満開の木もありました。でも、おもしろいのは、ススキと一緒にサクラが花を咲かせていることです。秋と春が同時なんて、不思議に思いませんか。平日なので、ガラガラかと思っていたら、駐車場も、山頂に上っていく道もけっこう混み合っていました。それも外国人の多いこと。近ごろの外国人訪日客は、日本の隅々まで、ホントよく知っています。

八重岳は標高450メートルほど。そのぶん多少は気温が低いのでしょう、上に行くほど開いている花びらが増えます。なかには満開の木もありました。でも、おもしろいのは、ススキと一緒にサクラが花を咲かせていることです。秋と春が同時なんて、不思議に思いませんか。平日なので、ガラガラかと思っていたら、駐車場も、山頂に上っていく道もけっこう混み合っていました。それも外国人の多いこと。近ごろの外国人訪日客は、日本の隅々まで、ホントよく知っています。 ソメイヨシノと違い緋寒桜は地面に向かって花が開きます。色も濃いピンクで、なかには文字どおり緋色の花びらも。しかも、頂上までだらだら昇っていく道からは東シナ海や瀬底島・伊江島が見えるので、同じお花見でもユニークな印象を受けます。何より不思議な感じがしたのは、ススキと桜が一緒に観られること。こんな面白さを体験できるのは、たぶん沖縄だけでしょう。

ソメイヨシノと違い緋寒桜は地面に向かって花が開きます。色も濃いピンクで、なかには文字どおり緋色の花びらも。しかも、頂上までだらだら昇っていく道からは東シナ海や瀬底島・伊江島が見えるので、同じお花見でもユニークな印象を受けます。何より不思議な感じがしたのは、ススキと桜が一緒に観られること。こんな面白さを体験できるのは、たぶん沖縄だけでしょう。

でも、実際に並木道(遊歩道)を歩いてみて、心が洗われるのは間違いありません。肉厚で大きな葉の存在感は圧倒的。南国に自生する植物の力強さが伝わってきます。歩き終え駐車場まで戻る途中、海岸を歩いてみましたが、砂浜のはるか先に浮かぶ瀬底島と伊江島の間の空がほんのり赤く染まっています。日没前だけの美しい光景に、思わず見とれてしまいました。

でも、実際に並木道(遊歩道)を歩いてみて、心が洗われるのは間違いありません。肉厚で大きな葉の存在感は圧倒的。南国に自生する植物の力強さが伝わってきます。歩き終え駐車場まで戻る途中、海岸を歩いてみましたが、砂浜のはるか先に浮かぶ瀬底島と伊江島の間の空がほんのり赤く染まっています。日没前だけの美しい光景に、思わず見とれてしまいました。

今回初めて、「Wynn」から「Encore」のほうに足を延ばしてみたのですが、たしかにかなり趣が違います。「Wynn」ももともと、カジノ特有の鉄火場的な匂いが希薄ですが、「Encore」はガツガツした雰囲気がまったく感じられず、ゆったり、落ち着いた時間が流れているように思えました。といって気取った風はありません。成熟したおとなの遊び場とでも言うのでしょうか。ある程度年齢を経た人には、こちらの雰囲気のほうが心地よいだろうなという気がします。ランチ(遅い朝食)を摂ったカフェの食器にも、そんな風情がよくあらわれていました。

今回初めて、「Wynn」から「Encore」のほうに足を延ばしてみたのですが、たしかにかなり趣が違います。「Wynn」ももともと、カジノ特有の鉄火場的な匂いが希薄ですが、「Encore」はガツガツした雰囲気がまったく感じられず、ゆったり、落ち着いた時間が流れているように思えました。といって気取った風はありません。成熟したおとなの遊び場とでも言うのでしょうか。ある程度年齢を経た人には、こちらの雰囲気のほうが心地よいだろうなという気がします。ランチ(遅い朝食)を摂ったカフェの食器にも、そんな風情がよくあらわれていました。

フルートという楽器の音色がそうさせるのか、「都わすれ」のロビー(80畳ほどの広さでしょうか)のサイズがピッタリなのか、とても心地よく響いてきます。演奏者は吉川久子さん。「フルートの音は、母親の声とほぼ同じ音域なんです」と話されていたのですが、実際、湯につかりながら、どこからとも流れてくるフルートの音を聞いていると、ふわーっとした気分になりました。うっかりすると、湯舟の中でうとうとしていたりします。そのくらい心が癒されるのですね。

フルートという楽器の音色がそうさせるのか、「都わすれ」のロビー(80畳ほどの広さでしょうか)のサイズがピッタリなのか、とても心地よく響いてきます。演奏者は吉川久子さん。「フルートの音は、母親の声とほぼ同じ音域なんです」と話されていたのですが、実際、湯につかりながら、どこからとも流れてくるフルートの音を聞いていると、ふわーっとした気分になりました。うっかりすると、湯舟の中でうとうとしていたりします。そのくらい心が癒されるのですね。

昨日から広島に来ています。毎年この時期におこなわれるNPO法人の定例会兼謝恩会に出席するためです。前回広島を訪れたときも驚きましたが、今回は広島駅の改装工事がほぼ終わっており、ますます完成度がアップ。その変わりように、数年前『広島学』の取材で足しげく通っていたころとは見まがうばかりです。南北をつなぐ自由通路の途中に、「連覇」と書かれた巨大なポスターが。それが「広島」を感じさせてくれるのですが、これがなければ、どこの駅に来たのかわからないかも。

昨日から広島に来ています。毎年この時期におこなわれるNPO法人の定例会兼謝恩会に出席するためです。前回広島を訪れたときも驚きましたが、今回は広島駅の改装工事がほぼ終わっており、ますます完成度がアップ。その変わりように、数年前『広島学』の取材で足しげく通っていたころとは見まがうばかりです。南北をつなぐ自由通路の途中に、「連覇」と書かれた巨大なポスターが。それが「広島」を感じさせてくれるのですが、これがなければ、どこの駅に来たのかわからないかも。 さて、会合は、海っぷちにあるホテルで6時から。昨年もそうでしたが、今年も余興に神楽が披露されました、大変な迫力というか、スピーディーな動きには、いつも圧倒されます。日本の伝統芸能でこれほどテンポの早い感じのものは珍しいのではないでしょうか。

さて、会合は、海っぷちにあるホテルで6時から。昨年もそうでしたが、今年も余興に神楽が披露されました、大変な迫力というか、スピーディーな動きには、いつも圧倒されます。日本の伝統芸能でこれほどテンポの早い感じのものは珍しいのではないでしょうか。 それはそれとして、昨夜目にした「ノーベル平和賞」授賞式の様子が頭からなかなか離れません。このまま帰ってしまってはなんだか申し訳ないような気持ちになり、東京に戻る前、時間を少し作って、相生橋のたもとにある原爆ドームを訪れてみることに。粉雪が風に舞う寒さの中、ドームはいつもと変わらぬ姿を見せてくれました。ここのところその周辺も前よりいっそう整備されているようで、「折り鶴プラザ」という施設を初めて目にしました。そのあと広島焼を食し、新幹線で帰京。

それはそれとして、昨夜目にした「ノーベル平和賞」授賞式の様子が頭からなかなか離れません。このまま帰ってしまってはなんだか申し訳ないような気持ちになり、東京に戻る前、時間を少し作って、相生橋のたもとにある原爆ドームを訪れてみることに。粉雪が風に舞う寒さの中、ドームはいつもと変わらぬ姿を見せてくれました。ここのところその周辺も前よりいっそう整備されているようで、「折り鶴プラザ」という施設を初めて目にしました。そのあと広島焼を食し、新幹線で帰京。

昨日はフォーラムの本番でしたが、いまや本格的なイベントに飛躍した感があります。会場は「とりぎん文化会館」。「とりぎん」と聞くと首都圏からの参加者は焼き鳥屋を思浮かべてしまいそうですが、えらく立派な施設でした。1500人は収容できそうな会場も、1階席はほぼ満杯。毎回そうですが、5時間近くに及ぶロングランの会合に最後までいるのはかなりの忍耐力が必要です。

昨日はフォーラムの本番でしたが、いまや本格的なイベントに飛躍した感があります。会場は「とりぎん文化会館」。「とりぎん」と聞くと首都圏からの参加者は焼き鳥屋を思浮かべてしまいそうですが、えらく立派な施設でした。1500人は収容できそうな会場も、1階席はほぼ満杯。毎回そうですが、5時間近くに及ぶロングランの会合に最後までいるのはかなりの忍耐力が必要です。 ただ、それはそれとして、参加者のいちばんの目的は、終了後のレセプションと言っても過言ではありません。ふだんから交流がある業界もありますが、こうした場でしか接点を持つことのない、他業種の人たちと自由闊達に話ができるということで、今回も多くの方が参加していました。立食スタイルでしたが、「ウェルカニ」を謳う鳥取県での開催だけに、会場には当地の特産・松葉ガニが山のように並べられ、皆、舌鼓を打っていました。カニだけではありません。こちらは魚介類のレベルがとにかく高いのです。

ただ、それはそれとして、参加者のいちばんの目的は、終了後のレセプションと言っても過言ではありません。ふだんから交流がある業界もありますが、こうした場でしか接点を持つことのない、他業種の人たちと自由闊達に話ができるということで、今回も多くの方が参加していました。立食スタイルでしたが、「ウェルカニ」を謳う鳥取県での開催だけに、会場には当地の特産・松葉ガニが山のように並べられ、皆、舌鼓を打っていました。カニだけではありません。こちらは魚介類のレベルがとにかく高いのです。 今日は早起きです。というのも、昨日行き損ねた鳥取名物「(スタバならぬ)すなばコーヒー」を飲みながら朝食をと考えていたからですが、開店時刻の7時半に、ホテルから歩いてすぐの店に行ったらもう20人近い行列が! 私たちは18番目で、17人しか収容できない1回目のセッションにはタッチの差でアウト。仕方なくあきらめ、駅の反対側にある、「すなば」ならぬ「スタバ」に行きました。

今日は早起きです。というのも、昨日行き損ねた鳥取名物「(スタバならぬ)すなばコーヒー」を飲みながら朝食をと考えていたからですが、開店時刻の7時半に、ホテルから歩いてすぐの店に行ったらもう20人近い行列が! 私たちは18番目で、17人しか収容できない1回目のセッションにはタッチの差でアウト。仕方なくあきらめ、駅の反対側にある、「すなば」ならぬ「スタバ」に行きました。

出雲大社を訪れた昨日はあいにくの雨。天気がよければもっとすがすがしい気持ちになれたでしょうが、残念なことをしました。境内は歩く距離も長いですし、気温も低かったので、足の傷がまだ完全に癒えていない家人には辛かったはず。ホテルを予約してある米子に行く途中、展示作品だけでなく庭園も美しいと評判の足立美術館に立ち寄る予定を組んでいましたが、こちらも省略。雨の中、滞在見込み時間が1時間足らずとあっては、致し方ありません。

出雲大社を訪れた昨日はあいにくの雨。天気がよければもっとすがすがしい気持ちになれたでしょうが、残念なことをしました。境内は歩く距離も長いですし、気温も低かったので、足の傷がまだ完全に癒えていない家人には辛かったはず。ホテルを予約してある米子に行く途中、展示作品だけでなく庭園も美しいと評判の足立美術館に立ち寄る予定を組んでいましたが、こちらも省略。雨の中、滞在見込み時間が1時間足らずとあっては、致し方ありません。

境港は『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるの生まれ故郷ということで一躍有名になった町。ただ、秋冬のカニ以外、『鬼太郎』しか売りがありません。でも、市民はそれを強力なバネにしている風で、『鬼太郎』に徹しています。店の名前もメニューも、お土産品のコンセプトも、すべて『ゲゲゲ』であり『鬼太郎』であり、『水木しげる』なのです。ある意味潔く、よそ者であるこちらも、「だったら、それに乗っかっちゃおう」という気分にさせられました。インバウンドの外国人観光客となるとそうは行かないでしょうが、日本人の、ある年齢から上の人たちは私たちと同じような気持ちになるにちがいありません。

境港は『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるの生まれ故郷ということで一躍有名になった町。ただ、秋冬のカニ以外、『鬼太郎』しか売りがありません。でも、市民はそれを強力なバネにしている風で、『鬼太郎』に徹しています。店の名前もメニューも、お土産品のコンセプトも、すべて『ゲゲゲ』であり『鬼太郎』であり、『水木しげる』なのです。ある意味潔く、よそ者であるこちらも、「だったら、それに乗っかっちゃおう」という気分にさせられました。インバウンドの外国人観光客となるとそうは行かないでしょうが、日本人の、ある年齢から上の人たちは私たちと同じような気持ちになるにちがいありません。

小さくも古い城下町で、いまも県内では第三の都市です。といっても、JRの駅に近い現在の中心街とは、玉川を隔ててけっこう離れたところに、城とその周囲の町(琴櫻記念館もその一角にある)があったらしく、川沿いに並ぶ白壁土蔵群は落ち着いた観光スポットになっています。

小さくも古い城下町で、いまも県内では第三の都市です。といっても、JRの駅に近い現在の中心街とは、玉川を隔ててけっこう離れたところに、城とその周囲の町(琴櫻記念館もその一角にある)があったらしく、川沿いに並ぶ白壁土蔵群は落ち着いた観光スポットになっています。 そうした中、面白いと思ったのは大蓮寺。1300年ほど前に創建された大蓮寺が起源とされ、いまから450年くらい前に近在の3寺を統合、現在の地に伽藍を建立したものの、1942(昭和17)年に解体されてしまいました。それが、1955(昭和30)年に鉄筋コンクリート造りのユニークな本堂として再建されたのだそうです。クリーム色の外壁は周囲の街並みとはまったく異質で、「えーっ。何、これ?」とだれもが驚くことでしょう。淀屋清兵衛(江戸時代前期、商都・大阪を築いた豪商)ゆかりの寺としても有名なようです。

そうした中、面白いと思ったのは大蓮寺。1300年ほど前に創建された大蓮寺が起源とされ、いまから450年くらい前に近在の3寺を統合、現在の地に伽藍を建立したものの、1942(昭和17)年に解体されてしまいました。それが、1955(昭和30)年に鉄筋コンクリート造りのユニークな本堂として再建されたのだそうです。クリーム色の外壁は周囲の街並みとはまったく異質で、「えーっ。何、これ?」とだれもが驚くことでしょう。淀屋清兵衛(江戸時代前期、商都・大阪を築いた豪商)ゆかりの寺としても有名なようです。

3つの川(ドナウ川、イン川、イルツ川)に囲まれているパッサウ。市内にいくつも建つ教会もさることながら、いちばん印象に残ったのは初めて訪れたときも目にしましたが、小ぶりながらも存在感のある時計塔が目を引くのが市庁舎です。その外壁に、童謡『背比べ』の歌にある「柱の傷」に似た目盛りが刻まれています。この町は毎年のように洪水が起こるため、大きな洪水があった年の数字と、そのときの浸水水位が記されているのです。いちばん最近の洪水は2013年6月で、そのときの水位(史上2位だったとか)ももちろん記されていました。このときは市庁舎の1階部分が完全に水没したといいます。似たようなものは熊野本宮を訪れたときにも見ましたが、実際その前に立ってみると、そのすさまじさが想像できます。

3つの川(ドナウ川、イン川、イルツ川)に囲まれているパッサウ。市内にいくつも建つ教会もさることながら、いちばん印象に残ったのは初めて訪れたときも目にしましたが、小ぶりながらも存在感のある時計塔が目を引くのが市庁舎です。その外壁に、童謡『背比べ』の歌にある「柱の傷」に似た目盛りが刻まれています。この町は毎年のように洪水が起こるため、大きな洪水があった年の数字と、そのときの浸水水位が記されているのです。いちばん最近の洪水は2013年6月で、そのときの水位(史上2位だったとか)ももちろん記されていました。このときは市庁舎の1階部分が完全に水没したといいます。似たようなものは熊野本宮を訪れたときにも見ましたが、実際その前に立ってみると、そのすさまじさが想像できます。

思わずキレそうになってしまいましたが、ひと呼吸置きました。濡らしたハンドタオルをバスタブ(真っ白です!)のふちの目立つところに置き、その横に「We call this “dustcloth” not “towel”.」と記したメモを添えておきました。“dustcloth”はもちろん「雑巾」のこと。といって、その日の夕刻からもう少しましなハンドタオルが供されたわけではありません。ただ、これはこのクルーズ会社の文字どおり汚点という気がします。

思わずキレそうになってしまいましたが、ひと呼吸置きました。濡らしたハンドタオルをバスタブ(真っ白です!)のふちの目立つところに置き、その横に「We call this “dustcloth” not “towel”.」と記したメモを添えておきました。“dustcloth”はもちろん「雑巾」のこと。といって、その日の夕刻からもう少しましなハンドタオルが供されたわけではありません。ただ、これはこのクルーズ会社の文字どおり汚点という気がします。 。4年前のクリスマス時期にも、少年聖歌隊(別名「大聖堂の雀たち」)の美声を聴きにこの町の大聖堂を訪れたことがありますが、それ以来です。

。4年前のクリスマス時期にも、少年聖歌隊(別名「大聖堂の雀たち」)の美声を聴きにこの町の大聖堂を訪れたことがありますが、それ以来です。 ドイツの町はどこに行ってもそうなのでしょうが、観光スポットが集中する旧市街地がたいていの場合、教会を中心にできているので、道に迷うことがあまりありません。教会の塔の姿・形(どの方角から見るとこういう姿に見えるということ)さえきちんと頭に入れておけば、迷わずに歩くことができるのです。

ドイツの町はどこに行ってもそうなのでしょうが、観光スポットが集中する旧市街地がたいていの場合、教会を中心にできているので、道に迷うことがあまりありません。教会の塔の姿・形(どの方角から見るとこういう姿に見えるということ)さえきちんと頭に入れておけば、迷わずに歩くことができるのです。

観光が終わったあと、前に訪れたときランチを食べた市庁舎1階のレストランの向かい側にあるカフェへ。そこでコーヒーとケーキを食べました。カフェに行く前に、個人的に立ち寄った「アルテ・カペレ(Alte Kapelle)教会」は、2日前に訪れた「メルク修道院」も顔負けの、どこもかしこも金ピカのチョー豪華な内装が印象的。外側はまったく地味なのですがね。

観光が終わったあと、前に訪れたときランチを食べた市庁舎1階のレストランの向かい側にあるカフェへ。そこでコーヒーとケーキを食べました。カフェに行く前に、個人的に立ち寄った「アルテ・カペレ(Alte Kapelle)教会」は、2日前に訪れた「メルク修道院」も顔負けの、どこもかしこも金ピカのチョー豪華な内装が印象的。外側はまったく地味なのですがね。

ハルシュタットから、途中ここ10年で驚異的な成長ぶりを見せたエナジードリンク「RED BULL」の本社があるアシュル・アム・ゼーを経て、2時間でザルツブルクに移動。ザルツブルクは映画『サウンド・オブ・ミュージック』の撮影地が市内・近郊に散在しており、それを目当てに訪れる人がいまでも多いようです。ガイドさんが「ここは、あのシーンの……」「子どもたちが何やらした場面を撮ったのがあそこで……」と一生懸命説明してくれるのですが、残念ながらまったく記憶がありません。それはそうでしょう、観たのは52年前、高校1年生のときなのですから。やはり50年という年月はハンパなく長いのです。

ハルシュタットから、途中ここ10年で驚異的な成長ぶりを見せたエナジードリンク「RED BULL」の本社があるアシュル・アム・ゼーを経て、2時間でザルツブルクに移動。ザルツブルクは映画『サウンド・オブ・ミュージック』の撮影地が市内・近郊に散在しており、それを目当てに訪れる人がいまでも多いようです。ガイドさんが「ここは、あのシーンの……」「子どもたちが何やらした場面を撮ったのがあそこで……」と一生懸命説明してくれるのですが、残念ながらまったく記憶がありません。それはそうでしょう、観たのは52年前、高校1年生のときなのですから。やはり50年という年月はハンパなく長いのです。

「ミラベル庭園」「カラヤンの生家」などを観ながらザルツァッハ川を渡ると旧市街です。ひと目でその生業が分かる絵の看板を掲げた店が立ち並ぶ商店街「ゲトライデガッセ」の中心部にあるのが「モーツァルトの生家」。なぜか1階はスーパーになっているのですが、その上のフロアはすべて博物館。狭い階段を昇ったり降りたりしながら、複雑な造りの内部を見学しましたが、印象に残ったのは「モーツァルトのお墓はどこにもない」というガイドさんの話。偉人のお墓がいまだにどこにあるかわからないというのは、やはり珍しいのではないでしょうか。若くして世を去った個性的な“天才”音楽家だけに、その死もユニークだったのかもしれません。

「ミラベル庭園」「カラヤンの生家」などを観ながらザルツァッハ川を渡ると旧市街です。ひと目でその生業が分かる絵の看板を掲げた店が立ち並ぶ商店街「ゲトライデガッセ」の中心部にあるのが「モーツァルトの生家」。なぜか1階はスーパーになっているのですが、その上のフロアはすべて博物館。狭い階段を昇ったり降りたりしながら、複雑な造りの内部を見学しましたが、印象に残ったのは「モーツァルトのお墓はどこにもない」というガイドさんの話。偉人のお墓がいまだにどこにあるかわからないというのは、やはり珍しいのではないでしょうか。若くして世を去った個性的な“天才”音楽家だけに、その死もユニークだったのかもしれません。

今回のクルーズの目玉の一つが「ヴァッハウ渓谷」です。ドナウ川沿いでは景色がいちばん素晴らしいとのことで、この季節は黄色く変わった葉でいっぱいの木々が楽しめそうです。

今回のクルーズの目玉の一つが「ヴァッハウ渓谷」です。ドナウ川沿いでは景色がいちばん素晴らしいとのことで、この季節は黄色く変わった葉でいっぱいの木々が楽しめそうです。

船に戻るとランチです。バイキングスタイルは変わりませんが、今日はなぜか、基本のラインナップのほかに子豚の丸焼きが出てきました。厨房から、大きな銀の皿に載せた豚が運ばれてきたときはびっくり。小さなロウソクが何本も差し込んであるのですが、その炎が爆竹のようにはじけて音を出すのです。それにしても、なぜこのタイミングで? どう考えてもわかりません。

船に戻るとランチです。バイキングスタイルは変わりませんが、今日はなぜか、基本のラインナップのほかに子豚の丸焼きが出てきました。厨房から、大きな銀の皿に載せた豚が運ばれてきたときはびっくり。小さなロウソクが何本も差し込んであるのですが、その炎が爆竹のようにはじけて音を出すのです。それにしても、なぜこのタイミングで? どう考えてもわかりません。

もともとは、ハプスブルク家より前の時代にこの地方を支配していたというバーベンベルク家が築いた城をベネディクト派修道院に寄進したもので、18世紀の初めにバロック様式で再建されたため、見た目も派手な=清貧のイメージとは真逆の修道院に。内部、とくに祭壇はなんとも絢爛豪華でした。10万冊の本を備えた図書室は、今年8月にダブリンで訪れた「トリニティー・カレッジ」を思わせるような造り。また、ほかにもさまざまな宝物を展示しており、楽しむことができます。屋上からの眺めも素晴らしく、こんな場所で修行に打ち込めるのだろうかと心配になってしまいました。

もともとは、ハプスブルク家より前の時代にこの地方を支配していたというバーベンベルク家が築いた城をベネディクト派修道院に寄進したもので、18世紀の初めにバロック様式で再建されたため、見た目も派手な=清貧のイメージとは真逆の修道院に。内部、とくに祭壇はなんとも絢爛豪華でした。10万冊の本を備えた図書室は、今年8月にダブリンで訪れた「トリニティー・カレッジ」を思わせるような造り。また、ほかにもさまざまな宝物を展示しており、楽しむことができます。屋上からの眺めも素晴らしく、こんな場所で修行に打ち込めるのだろうかと心配になってしまいました。

さて、今日はウィーンの市内観光。最初は中心部(「リンク」の中)に集中して建つ施設の一つ「シシィ博物館」で、今回が2回目。しかし、その次に訪れた「美術史美術館」には度肝を抜かれました。ハプスブルク家があちこちから収集してきた美術品がぎっしり収められています。クリムト、ブリューゲル、ラファエロ、ティツィアーノ、フェルメール。デューラーなど、美術や世界史の教科書で観たことのある作品が、これでもこれでもかといった感じで展示されていました。

さて、今日はウィーンの市内観光。最初は中心部(「リンク」の中)に集中して建つ施設の一つ「シシィ博物館」で、今回が2回目。しかし、その次に訪れた「美術史美術館」には度肝を抜かれました。ハプスブルク家があちこちから収集してきた美術品がぎっしり収められています。クリムト、ブリューゲル、ラファエロ、ティツィアーノ、フェルメール。デューラーなど、美術や世界史の教科書で観たことのある作品が、これでもこれでもかといった感じで展示されていました。

その後、ウィーンで最古のレストラン「グリーヒェンバイスル」でランチをいただき、午後は自由時間。レストラン近くの「シュヴェーデンプラッツ」からトラムに乗ってリンクを半周、「オペラ座」の前で下車し、目抜き通りの「ケルントナー通り」を歩きましたが、週末ということもあって大変な人出でした。有名なカフェもそこここにありましたが、そちらは後回しに。

その後、ウィーンで最古のレストラン「グリーヒェンバイスル」でランチをいただき、午後は自由時間。レストラン近くの「シュヴェーデンプラッツ」からトラムに乗ってリンクを半周、「オペラ座」の前で下車し、目抜き通りの「ケルントナー通り」を歩きましたが、週末ということもあって大変な人出でした。有名なカフェもそこここにありましたが、そちらは後回しに。

午前8時半に船を降り、バスに乗ってブラスチラヴァの観光へ。最初に行った「ブラスチラヴァ城」からはドナウ川が見下ろせます。右手にある、ソ連時代に作られたという橋を渡った先が、昨日まで滞在していたハンガリー。そのさらに先はオーストリアです。ヨーロッパが地続きであることをまざまざ実感させられます。

午前8時半に船を降り、バスに乗ってブラスチラヴァの観光へ。最初に行った「ブラスチラヴァ城」からはドナウ川が見下ろせます。右手にある、ソ連時代に作られたという橋を渡った先が、昨日まで滞在していたハンガリー。そのさらに先はオーストリアです。ヨーロッパが地続きであることをまざまざ実感させられます。

夕方ウィーンに到着。夜はコンサートが待っています。会場は、市民公園の中にある「クアサロン」。さすがウィーン、小さくてシンプルながらも、どこか威厳を感じさせるホールです。たぶん毎晩、観光客向けのコンサートがおこなわれているのでしょうが、内容はけっこう濃密。最後はウィーンフィルの新年コンサートの定番「ラデツキー行進曲」で終わり、大いに楽しませてもらいました。

夕方ウィーンに到着。夜はコンサートが待っています。会場は、市民公園の中にある「クアサロン」。さすがウィーン、小さくてシンプルながらも、どこか威厳を感じさせるホールです。たぶん毎晩、観光客向けのコンサートがおこなわれているのでしょうが、内容はけっこう濃密。最後はウィーンフィルの新年コンサートの定番「ラデツキー行進曲」で終わり、大いに楽しませてもらいました。

何がユニークなのか? まず建物自体がとても大きくて重厚。店の中は大理石の柱に豪華なシャンデリアがしつらえられ、さらに天井画まで描かれています。壁紙、テーブル、イス……どれをとっても華やかできらびやか。ブダペストの数あるカフェのなかでももっとも有名だというのも納得できます。かつてはこの町の作家や芸術家、新聞・雑誌記者や編集者などが集まり、文学論、芸術論を戦わせるカフェとして一世を風靡したとも。いまは「ボスコロ」という5つ星ホテルの1階にあって、宿泊客が朝食を食べるスペースも兼ねているようでした。朝食の時間が過ぎれば、訪れてくるのはほとんどが観光客なのでしょうが、それだけに、一日中にぎわっているようです。

何がユニークなのか? まず建物自体がとても大きくて重厚。店の中は大理石の柱に豪華なシャンデリアがしつらえられ、さらに天井画まで描かれています。壁紙、テーブル、イス……どれをとっても華やかできらびやか。ブダペストの数あるカフェのなかでももっとも有名だというのも納得できます。かつてはこの町の作家や芸術家、新聞・雑誌記者や編集者などが集まり、文学論、芸術論を戦わせるカフェとして一世を風靡したとも。いまは「ボスコロ」という5つ星ホテルの1階にあって、宿泊客が朝食を食べるスペースも兼ねているようでした。朝食の時間が過ぎれば、訪れてくるのはほとんどが観光客なのでしょうが、それだけに、一日中にぎわっているようです。

エステルゴムの「大聖堂」はたいそう立派。そのわりに外装は質素で、中も派手な装飾を排した造りが印象的でした。裏側は絶壁になっており、そこに立つと、ドナウ川とその両岸の景色がパノラマのように見えます。この日も天気がよく気温が一気に上がったせいか、川面は水蒸気で覆われていました。そのため、遠くがあまり見えなかったのは残念でしたが……。

エステルゴムの「大聖堂」はたいそう立派。そのわりに外装は質素で、中も派手な装飾を排した造りが印象的でした。裏側は絶壁になっており、そこに立つと、ドナウ川とその両岸の景色がパノラマのように見えます。この日も天気がよく気温が一気に上がったせいか、川面は水蒸気で覆われていました。そのため、遠くがあまり見えなかったのは残念でしたが……。

バスを降りて「王宮」に向かう道で、あっと驚く看板に出会いました。‟「岩中の病院」博物館”という文字が大きく書かれているのです。上のほうに「HOSPITAL IN THE ROCK」とあるので、たぶん、岩の中にある病院か何かなのでしょう。とりあえず気にはなったのですが、団体行動中なので、同行している皆さんを追いかけます。聞きしに勝る素晴らしい「王宮」でした。

バスを降りて「王宮」に向かう道で、あっと驚く看板に出会いました。‟「岩中の病院」博物館”という文字が大きく書かれているのです。上のほうに「HOSPITAL IN THE ROCK」とあるので、たぶん、岩の中にある病院か何かなのでしょう。とりあえず気にはなったのですが、団体行動中なので、同行している皆さんを追いかけます。聞きしに勝る素晴らしい「王宮」でした。

「王宮」の観光を終えると、ペスト側に戻り「中央市場」へ。1890年の創業といいますから、年季が違います。ハンガリーの名物はいろいろあるようですが、私たちが買ったのは、ガイドさんが教えてくれたサラミソーセージ。市場の1階はほとんど食品を扱う店で、その大半が肉屋さん。どの店先にも山と積まれ、また上から吊るしてあるのが燻製した肉とサラミ。どれを買ったらいいのか見当がつかないので、「What do you recommend?」と尋ね、「これだよ!」と店主が勧めてくれたものを買ってみました。「What’s the difference?」とたずねると、「うちの店のオリジナルなんだ」と、鼻をひくつかせながら答えてくれました。量のわりに値段が断然安かったのでダメ元という思いもありますが、たぶんおいしいでしょう。

「王宮」の観光を終えると、ペスト側に戻り「中央市場」へ。1890年の創業といいますから、年季が違います。ハンガリーの名物はいろいろあるようですが、私たちが買ったのは、ガイドさんが教えてくれたサラミソーセージ。市場の1階はほとんど食品を扱う店で、その大半が肉屋さん。どの店先にも山と積まれ、また上から吊るしてあるのが燻製した肉とサラミ。どれを買ったらいいのか見当がつかないので、「What do you recommend?」と尋ね、「これだよ!」と店主が勧めてくれたものを買ってみました。「What’s the difference?」とたずねると、「うちの店のオリジナルなんだ」と、鼻をひくつかせながら答えてくれました。量のわりに値段が断然安かったのでダメ元という思いもありますが、たぶんおいしいでしょう。

「中央市場」のあとは、元修道院だったという建物にある、ブダペストでも指折りの老舗レストラン「KARPATIA」でランチ。を済ませ、そのあとは再びブダ側にある「ゲッレールトの丘」へ。「王宮」からの眺めも素晴らしかったのですが、この丘の上から観るドナウ川、そこに架かるいくつもの橋、また国会議事堂や大学など、ブダペストの眺めも感動的。夕方早々にはこの日の観光を終え、「アマデウス・エレガント号」に乗り込みます。いよいよ「ドナウ川クルーズ」の始まりです。

「中央市場」のあとは、元修道院だったという建物にある、ブダペストでも指折りの老舗レストラン「KARPATIA」でランチ。を済ませ、そのあとは再びブダ側にある「ゲッレールトの丘」へ。「王宮」からの眺めも素晴らしかったのですが、この丘の上から観るドナウ川、そこに架かるいくつもの橋、また国会議事堂や大学など、ブダペストの眺めも感動的。夕方早々にはこの日の観光を終え、「アマデウス・エレガント号」に乗り込みます。いよいよ「ドナウ川クルーズ」の始まりです。

チェックインを済ませ、キャビンに入りました。20㎡と聞いていたので、ほとんど期待していなかったのですが、予想以上に広い印象がします。なんともコンパクトに造られているのですね。海外旅行で数日滞在するホテルとの最大の違いは、スーツケースをベッドの下に収めること。そのため、室内はゴチャゴチャした感じがまったくしません。「なるほど!」と感心してしまいました。

チェックインを済ませ、キャビンに入りました。20㎡と聞いていたので、ほとんど期待していなかったのですが、予想以上に広い印象がします。なんともコンパクトに造られているのですね。海外旅行で数日滞在するホテルとの最大の違いは、スーツケースをベッドの下に収めること。そのため、室内はゴチャゴチャした感じがまったくしません。「なるほど!」と感心してしまいました。

ほかにも大学や市庁舎など、バロック様式の美しい建物が数多く残されており、シャッター押しまくりといった感じです。古い町なのにこんな大きな……と思える「ドボー・イシュトヴァーン広場」も印象的でした。市内を散策したあとは、ワインセラーが集中している「美女の谷」という名のエリアにあるレストランでランチ。店は楽しい造りで、内装にも凝っています。この地の名物「ビカヴェール(雄牛の血)」というワインもおいしく飲めました。

ほかにも大学や市庁舎など、バロック様式の美しい建物が数多く残されており、シャッター押しまくりといった感じです。古い町なのにこんな大きな……と思える「ドボー・イシュトヴァーン広場」も印象的でした。市内を散策したあとは、ワインセラーが集中している「美女の谷」という名のエリアにあるレストランでランチ。店は楽しい造りで、内装にも凝っています。この地の名物「ビカヴェール(雄牛の血)」というワインもおいしく飲めました。

今日もまた暑そうです。朝行った港近くの「旧英国領事館」は高台にあり、建てられた当時の赤レンガ・バロック風建築のまま保存されています。かなり急な階段を昇っていくのですが、眺めは最高。何より、その2階がカフェになっており、そこで本格的な英国風の家具調度に囲まれながら本格的な紅茶を楽しめます。私たちが飲んだイギリス式のアイスティーはもう最高。高台の、それもバルコニー席ですから多少は涼しく、冷たいお茶が心も体も癒してくれました。

今日もまた暑そうです。朝行った港近くの「旧英国領事館」は高台にあり、建てられた当時の赤レンガ・バロック風建築のまま保存されています。かなり急な階段を昇っていくのですが、眺めは最高。何より、その2階がカフェになっており、そこで本格的な英国風の家具調度に囲まれながら本格的な紅茶を楽しめます。私たちが飲んだイギリス式のアイスティーはもう最高。高台の、それもバルコニー席ですから多少は涼しく、冷たいお茶が心も体も癒してくれました。

次に訪れたのは旧港の一角にある倉庫街で、広大な敷地に10以上の倉庫が点在しています。「駁二藝術特区」と呼ばれるエリア。倉庫の外壁はすべて昔のままで、なかには、オリジナリティーあふれる絵が描かれたものもあります。また、外にはなんともユニークな巨大オブジェも置かれていました。

次に訪れたのは旧港の一角にある倉庫街で、広大な敷地に10以上の倉庫が点在しています。「駁二藝術特区」と呼ばれるエリア。倉庫の外壁はすべて昔のままで、なかには、オリジナリティーあふれる絵が描かれたものもあります。また、外にはなんともユニークな巨大オブジェも置かれていました。 リノベーションされた建物の内部には、博物館あり、アートギャラリーあり、書店あり、雑貨店ありで、一日中楽しむこともできそう。私たちは雑貨店がいくつか入った建物をしばらくぶらぶらしましたが、日本にはない独特の品もけっこう並んでおり、そこそこ楽しめました。台湾の大型書店チェーン「誠品書店」が手がけたとのことで、「さすが」という感じです。

リノベーションされた建物の内部には、博物館あり、アートギャラリーあり、書店あり、雑貨店ありで、一日中楽しむこともできそう。私たちは雑貨店がいくつか入った建物をしばらくぶらぶらしましたが、日本にはない独特の品もけっこう並んでおり、そこそこ楽しめました。台湾の大型書店チェーン「誠品書店」が手がけたとのことで、「さすが」という感じです。

この日、昼食を食べた「美麗島駅」近くの店もそうでした。特製のスープに、自分で選んだ具材を入れてもらうシンプルなスタイルのメニューなのですが、これが素晴らしく美味。それだけではありません、店主と素晴らしい“会話”ができたのです。

この日、昼食を食べた「美麗島駅」近くの店もそうでした。特製のスープに、自分で選んだ具材を入れてもらうシンプルなスタイルのメニューなのですが、これが素晴らしく美味。それだけではありません、店主と素晴らしい“会話”ができたのです。 最初に行った「鳳山龍山寺」は台湾にある5つの龍山寺の中で二番目に古いのだとか。観世音菩薩が祀られているようで、境内にある「南雲東照」と書かれた扁額の落款から、清国乾隆帝の初期に造られたことが分かります。伝統的な寺廟の外観と工法が完全な状態で残されている貴重な存在だそうです。本堂の片隅に賽銭箱が置かれていましたが、そっくりそのまま金庫にもなっており、これには笑ってしまいました。

最初に行った「鳳山龍山寺」は台湾にある5つの龍山寺の中で二番目に古いのだとか。観世音菩薩が祀られているようで、境内にある「南雲東照」と書かれた扁額の落款から、清国乾隆帝の初期に造られたことが分かります。伝統的な寺廟の外観と工法が完全な状態で残されている貴重な存在だそうです。本堂の片隅に賽銭箱が置かれていましたが、そっくりそのまま金庫にもなっており、これには笑ってしまいました。

次に足を運んでみたのが、観光スポットとしてはやや意外な「美麗島駅」。地下鉄(=MRT)のオレンジラインとレッドラインの乗り換え駅なのですが、2012年に、アメリカの旅行サイトで「世界でもっとも美しい地下鉄の駅」の2位に選ばれたそうです。地下の広大なスペースは、4500枚ものステンドグラスが天上に隙間なく貼られたドームのような構造になっています。4年以上かけ、すべて手作業で貼られたそうで、毎日3回「光のショー」がおこなわれるとのこと。ただ、残念ながら、それに出くわすことはありませんでした。

次に足を運んでみたのが、観光スポットとしてはやや意外な「美麗島駅」。地下鉄(=MRT)のオレンジラインとレッドラインの乗り換え駅なのですが、2012年に、アメリカの旅行サイトで「世界でもっとも美しい地下鉄の駅」の2位に選ばれたそうです。地下の広大なスペースは、4500枚ものステンドグラスが天上に隙間なく貼られたドームのような構造になっています。4年以上かけ、すべて手作業で貼られたそうで、毎日3回「光のショー」がおこなわれるとのこと。ただ、残念ながら、それに出くわすことはありませんでした。

福岡空港で国際線を利用するのは初めてですが、国内線ターミナルとはまったく別になっていて、場所も国内線ターミナルと滑走路をはさんだ向かい側です。まだ新しいだけあって、明るくて広めなのも快適でした。ただ、完成した当時は、十分に余裕があるはずだったのでしょうが、いまとなっては若干狭い感じもします。要するに、利用する人が予想をはるかに上回るスピードで増えたということでしょう。

福岡空港で国際線を利用するのは初めてですが、国内線ターミナルとはまったく別になっていて、場所も国内線ターミナルと滑走路をはさんだ向かい側です。まだ新しいだけあって、明るくて広めなのも快適でした。ただ、完成した当時は、十分に余裕があるはずだったのでしょうが、いまとなっては若干狭い感じもします。要するに、利用する人が予想をはるかに上回るスピードで増えたということでしょう。

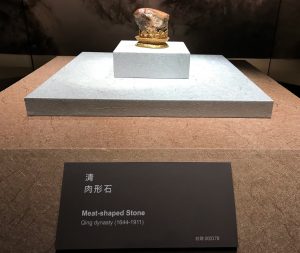

私たちは2時間弱滞在しましたが、6つの展示室を訪れ、最後はミュージアムショップもゆったり回ることができました。台北の売りは「翠玉白菜」ですが、こちらは「肉形石」。台北とは比べものにならないほど、ゆったり、ゆっくり、じっくり、それこそ四方八方から観ることも可能です。

私たちは2時間弱滞在しましたが、6つの展示室を訪れ、最後はミュージアムショップもゆったり回ることができました。台北の売りは「翠玉白菜」ですが、こちらは「肉形石」。台北とは比べものにならないほど、ゆったり、ゆっくり、じっくり、それこそ四方八方から観ることも可能です。 それとは別に興味深かったのは、中国に持ち込まれた伊万里焼の数々。また、インドやアラビア、トルコの皇帝から中国の皇帝に贈られた品々でした。どちらも初めて目にするものばかりでしたが、いわれてみれば、そうしたもの(とくに後者)が中国にあってもまったくおかしくありません。皇帝から皇帝への贈り物ですから、どれ一つとっても、まさしく贅の極みといった感じの品ばかり。今回はそのなかでもインドからの品々に焦点が当てられていましたが、台北の本院では、展示されていたとしても、ここまでゆっくり楽しむことはできないでしょう。

それとは別に興味深かったのは、中国に持ち込まれた伊万里焼の数々。また、インドやアラビア、トルコの皇帝から中国の皇帝に贈られた品々でした。どちらも初めて目にするものばかりでしたが、いわれてみれば、そうしたもの(とくに後者)が中国にあってもまったくおかしくありません。皇帝から皇帝への贈り物ですから、どれ一つとっても、まさしく贅の極みといった感じの品ばかり。今回はそのなかでもインドからの品々に焦点が当てられていましたが、台北の本院では、展示されていたとしても、ここまでゆっくり楽しむことはできないでしょう。

南院を出て再びバスで高鐵嘉義まで戻り、今日の最終目的地である高雄の左営坫(駅)へ。30分ほどで到着しましたが、途中停車するのは台南だけ。台湾の南北縦断はホント楽になりました。小腹が空いていたので駅の売店で売られていた「便當」を買い求め、二人でつまみました。これで100台湾ドル(約400円)はお値打ち! 素朴ですが、味もバッチリでした。

南院を出て再びバスで高鐵嘉義まで戻り、今日の最終目的地である高雄の左営坫(駅)へ。30分ほどで到着しましたが、途中停車するのは台南だけ。台湾の南北縦断はホント楽になりました。小腹が空いていたので駅の売店で売られていた「便當」を買い求め、二人でつまみました。これで100台湾ドル(約400円)はお値打ち! 素朴ですが、味もバッチリでした。

私たちはレンタカーでそのまま中に入りましたが、様子を見ていると、バスで行ったほうが動物たちの寄りつきがいいようです。バスには、エサをくれる人が多く乗っているのを動物たちなりに学習しているからでしょう。もちろん、バスについている窓は自由に開け閉めできません。しかし、エサを与えるための穴のようなものがボディーに備え付けられており、そこから手に握ったエサを与えることができるようなのです。

私たちはレンタカーでそのまま中に入りましたが、様子を見ていると、バスで行ったほうが動物たちの寄りつきがいいようです。バスには、エサをくれる人が多く乗っているのを動物たちなりに学習しているからでしょう。もちろん、バスについている窓は自由に開け閉めできません。しかし、エサを与えるための穴のようなものがボディーに備え付けられており、そこから手に握ったエサを与えることができるようなのです。

8月31日・9月1日=青森、9月2・3日=京都というスケジュールで仕事をしています。青森は「北前船寄港地フォーラム」。今年3回目の開催で、場所は、ご存じない方もいるでしょうが、青森県の野辺地です。青森はこれまで何度も(今年は2回目)来ていますが、ここ野辺地は初めて。青森駅から「青い森鉄道」に乗って1時間ほどで着きました。途中にある有名な浅虫温泉はその昔に行ったことがあるのですが、電車の中から見ると、いまひとつ活気がないように見受けられました。

8月31日・9月1日=青森、9月2・3日=京都というスケジュールで仕事をしています。青森は「北前船寄港地フォーラム」。今年3回目の開催で、場所は、ご存じない方もいるでしょうが、青森県の野辺地です。青森はこれまで何度も(今年は2回目)来ていますが、ここ野辺地は初めて。青森駅から「青い森鉄道」に乗って1時間ほどで着きました。途中にある有名な浅虫温泉はその昔に行ったことがあるのですが、電車の中から見ると、いまひとつ活気がないように見受けられました。 実を言うと、こうした小さな町で開催される「フォーラム」も味わい深いものがあります。市長を先頭に、町全体がもう「フォーラム」一色といった雰囲気で、熱気が伝わってくるのです。昨夜「前夜祭」がおこなわれた青森市内の宴会場もそれなりに熱気がみなぎっていましたが、野辺地の場合は密度が濃いといいますか。

実を言うと、こうした小さな町で開催される「フォーラム」も味わい深いものがあります。市長を先頭に、町全体がもう「フォーラム」一色といった雰囲気で、熱気が伝わってくるのです。昨夜「前夜祭」がおこなわれた青森市内の宴会場もそれなりに熱気がみなぎっていましたが、野辺地の場合は密度が濃いといいますか。

まあ、それはともかく、この日は空港へも早めに行き、チェックインの手続きを済ませました。ANAで手配してくれた空港係員が家人を車イスに乗せ、ラウンジまで押していってくれましたが、やっとこれで間違いなく帰国できそうです。スターアライアンスのラウンジは、外国の空港にしては珍しく、タバコも吸えるようにっていました。ラウンジの一部が中庭になっており、そこに出ればお日様のもとで吸えるのです。またまた新しい穴場の発見に、前日の怒りも吹き飛んだのでは思うかもしれませんが、そんなことはありません!! しばらくの間は「エールフランス」の文字も見たくないというのが正直な気持ちです。

まあ、それはともかく、この日は空港へも早めに行き、チェックインの手続きを済ませました。ANAで手配してくれた空港係員が家人を車イスに乗せ、ラウンジまで押していってくれましたが、やっとこれで間違いなく帰国できそうです。スターアライアンスのラウンジは、外国の空港にしては珍しく、タバコも吸えるようにっていました。ラウンジの一部が中庭になっており、そこに出ればお日様のもとで吸えるのです。またまた新しい穴場の発見に、前日の怒りも吹き飛んだのでは思うかもしれませんが、そんなことはありません!! しばらくの間は「エールフランス」の文字も見たくないというのが正直な気持ちです。 幸い、ANAのほうで翌日の同じ便の座席をすぐ確保してくれたのですが、AFのほうからは謝罪どころか、「何がどうなって、こういう事態になってしまったのか」についてまったく説明がありません。20時5分を過ぎてから、日本語を話す職員が電話に出てきて「ANA便とコネクションがないので、私たちの責任はパリまで。よろしいですね! ANA便があなた方を乗せずに出発したことになんら責任はありません。おわかりですね! 今日の便に乗れなかったために、あなた方はこちらにひと晩泊まらなければならなくなりましたが、そのためのホテルは、私どもで確保して差し上げましょう。空港近くのハイアットなら1泊100ユーロで予約できますが、それでよろしいですか?」と聞いてきました。こちらは四の五の言ってられませんから、「OK」と。しかも、その場で予約確認の書類をプリントして渡してくれます。対応が迅速だったのはこれだけ。

幸い、ANAのほうで翌日の同じ便の座席をすぐ確保してくれたのですが、AFのほうからは謝罪どころか、「何がどうなって、こういう事態になってしまったのか」についてまったく説明がありません。20時5分を過ぎてから、日本語を話す職員が電話に出てきて「ANA便とコネクションがないので、私たちの責任はパリまで。よろしいですね! ANA便があなた方を乗せずに出発したことになんら責任はありません。おわかりですね! 今日の便に乗れなかったために、あなた方はこちらにひと晩泊まらなければならなくなりましたが、そのためのホテルは、私どもで確保して差し上げましょう。空港近くのハイアットなら1泊100ユーロで予約できますが、それでよろしいですか?」と聞いてきました。こちらは四の五の言ってられませんから、「OK」と。しかも、その場で予約確認の書類をプリントして渡してくれます。対応が迅速だったのはこれだけ。

野菜、肉、パン、調味料、食料加工品が中心ですが、台所用品や衣服、アクセサリーなどを売る店も。昔は当たり前だった有機栽培の野菜や果物が所狭しと並べられ、その隣ではやはり、自家製のパン、チーズ、スイーツなどを売る店が。どれを見ても食欲をそそりますが、土曜日の朝とあって、とにかく人の多いこと。昼近かったこともあり、市場の2階に作られたフードコート風のスペースもほぼ満杯といった感じです。人口9万ほどの町ですが、人々の表情は生き生きしており、こうした場が存在することの意味を考えさせられました。

野菜、肉、パン、調味料、食料加工品が中心ですが、台所用品や衣服、アクセサリーなどを売る店も。昔は当たり前だった有機栽培の野菜や果物が所狭しと並べられ、その隣ではやはり、自家製のパン、チーズ、スイーツなどを売る店が。どれを見ても食欲をそそりますが、土曜日の朝とあって、とにかく人の多いこと。昼近かったこともあり、市場の2階に作られたフードコート風のスペースもほぼ満杯といった感じです。人口9万ほどの町ですが、人々の表情は生き生きしており、こうした場が存在することの意味を考えさせられました。

そのあと「ジョン王の城(King John‘s Castel)」の素晴らしい外観を眺め、「条約の石(The Treaty Stone)」と名づけられた記念碑をチェック。そして、市内を出てまず行ったのがキャッシェル(Cashel)という町です。ここには「ロック・オブ・キャッシェル」という有名な城があります。500年ほど前までこの地方の政治と宗教の中心地であった町を象徴する城は立派の一語。中の庭に広がる墓地に立つケルト十字やかつての聖堂跡の素晴らしさには感動しました。

そのあと「ジョン王の城(King John‘s Castel)」の素晴らしい外観を眺め、「条約の石(The Treaty Stone)」と名づけられた記念碑をチェック。そして、市内を出てまず行ったのがキャッシェル(Cashel)という町です。ここには「ロック・オブ・キャッシェル」という有名な城があります。500年ほど前までこの地方の政治と宗教の中心地であった町を象徴する城は立派の一語。中の庭に広がる墓地に立つケルト十字やかつての聖堂跡の素晴らしさには感動しました。

私たちが止まったホテルはノア川のたもとに立っているのですが、そのいちばんの売りは、別の角度から観られる城の姿。ホテルはちょうどその向かい側にあるので、美しい姿を観ることができます。この城を観られる側と観られない側とでは宿泊料に4、5千円の違いがあるほど。ギリギリまで粘り、3、4日前にキャンセルが出て、やっと城が観える側の部屋を確保することができました。せっかくのチャンスですから、家人にも喜んでもらわないと(笑)。

私たちが止まったホテルはノア川のたもとに立っているのですが、そのいちばんの売りは、別の角度から観られる城の姿。ホテルはちょうどその向かい側にあるので、美しい姿を観ることができます。この城を観られる側と観られない側とでは宿泊料に4、5千円の違いがあるほど。ギリギリまで粘り、3、4日前にキャンセルが出て、やっと城が観える側の部屋を確保することができました。せっかくのチャンスですから、家人にも喜んでもらわないと(笑)。

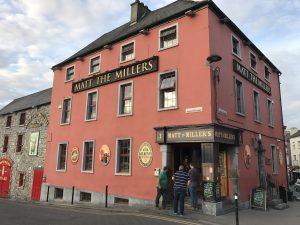

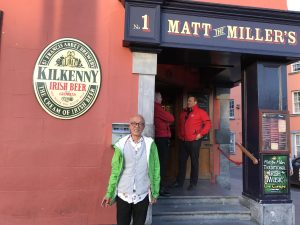

店はその後どんどん客が入ってきます。なかには、タクシーに乗って駆けつけてくる人も。そのうち、店内は、立ち飲み客も出てきて、足の踏み場もない状態に。ウェイター、ウェイトレスはわき目もふらずに動いています。私たちのテーブルを担当してくれたのは、いかにもアイリッシュといった雰囲気のおやじさん。私はその男性に「アイルランドのテキパキおやじ」と勝手に名づけました。この道ウン十年といった感じの小気味よい動きがこちらを心地よくさせてくれます。こういう人が世界中に散らばっているのだろうなと。アイルランド人の誇りを感じさせるウエイターでした。

店はその後どんどん客が入ってきます。なかには、タクシーに乗って駆けつけてくる人も。そのうち、店内は、立ち飲み客も出てきて、足の踏み場もない状態に。ウェイター、ウェイトレスはわき目もふらずに動いています。私たちのテーブルを担当してくれたのは、いかにもアイリッシュといった雰囲気のおやじさん。私はその男性に「アイルランドのテキパキおやじ」と勝手に名づけました。この道ウン十年といった感じの小気味よい動きがこちらを心地よくさせてくれます。こういう人が世界中に散らばっているのだろうなと。アイルランド人の誇りを感じさせるウエイターでした。

アイルランドの名物パブでも、2、3年前から建物内でのタバコは禁止されています。そのため、スモーカーたちはちょっと時間があると店の外に出て、入口近くに置かれた大きな灰皿のまわりで一服。私も何回かそこに行きましたが、入れ替わり立ち替わり客が出てくるのには感心しました。それにしても、愛煙家というのは世界中どこに行っても、まめですね。

アイルランドの名物パブでも、2、3年前から建物内でのタバコは禁止されています。そのため、スモーカーたちはちょっと時間があると店の外に出て、入口近くに置かれた大きな灰皿のまわりで一服。私も何回かそこに行きましたが、入れ替わり立ち替わり客が出てくるのには感心しました。それにしても、愛煙家というのは世界中どこに行っても、まめですね。

さて、ようやく到着した「モハーの断崖」は人気観光スポットですから、大変な人の数。広い駐車場もびっしり埋まっていました。駐車場のはるか先、丘を昇ったところから、「断崖」らしきものが見えるようですが、あいにくの曇り空で、最初はうっすら、というよりほとんど何も見えません。それでも、2、3分経つとさっと霧が晴れ、姿をあらわすことがあります。ただ、絵ハガキやポスターで見るような美しく迫力のある姿とはほど遠い状態です。

さて、ようやく到着した「モハーの断崖」は人気観光スポットですから、大変な人の数。広い駐車場もびっしり埋まっていました。駐車場のはるか先、丘を昇ったところから、「断崖」らしきものが見えるようですが、あいにくの曇り空で、最初はうっすら、というよりほとんど何も見えません。それでも、2、3分経つとさっと霧が晴れ、姿をあらわすことがあります。ただ、絵ハガキやポスターで見るような美しく迫力のある姿とはほど遠い状態です。