2018年5月1日

キューバ滞在の最後の日。大きなお土産を手にすることができました。といっても、「もの」ではありません。「こと」です。

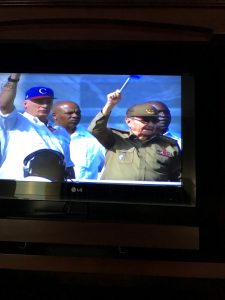

朝テレビをつけると、地元の局はどこも「メーデー(Primero de Mayo)」一色。日が昇り、空が明るくなったと同時に、「革命広場」で大規模な集会が始まったようです。キューバ全土からやってきた90万もの人々が行進するさまは迫力満点、しかも、どの人も笑みをたたえています。

社会主義の国ですから統一が取れているのは当然でしょうが、北朝鮮のように“強いられた風”ではありませんし、旧ソ連・東欧のような暗さは微塵も感じられません。踊り抜きのリオのカーニバルといえばわかりやすいでしょうか。唯一カーニバルと違うのは、式典冒頭の演説。つい半月ほど前新しく国家評議会議長(元首)に就任したミゲル・ディアスカネルでした。そのあとは、前任のラウル・カストロとともに満面の笑顔で壇上に立ち、キューバ国旗を振っています。その前を次から次へ、人々が旗を振りながら横断幕を掲げながら行進していく人々も皆笑顔。ラテンの国であることを改めて実感させられました。

式典の最後に、「インターナショナル(国際労働者協会)」を全員で歌っていました(下記

YouTube の1:51:00~1:53:50 あたり)。

https://www.youtube.com/watch?v=hySkTNtFA00

この曲を最後に耳にしたのはもう40年以上前のことですが、こちらもまたキューバ音楽独特のリズムが反映してか曲調が明るく、どこか違った風に聞こえてきます。日本語の歌詞「起て 飢えたる者よ いまぞ日は近し 醒めよ 我が同胞(はらから) 暁(あかつき)は来ぬ 暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃えて 海を隔(へだ)てつ我ら 腕 (かいな)結びゆく いざ闘わん いざ 奮い立て いざ あー インターナショナル 我らがもの……」とはストレートには結びつきません。試しに、聞き比べてみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=KFlGfHCCZdQ

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

作りをしていないようなのです。「なければあきらめればいいじゃない」──やはりここは南国、それもキホン社会主義の国なんだなと改めて実感しました。

途中、のども渇いたので、ホテル「アンボス・ムンドス」と並ぶヘミングウェイゆかりの店「ラ・フロリディータ」に立ち寄ります。砂糖抜きのダイキリ「パパ・ヘミングウェイ」を1杯ひっかけ、カウンターいちばん奥にある銅像の隣にすわってみました。ここがヘミングウェイ指定席だったそうで、えらくリアルな感じがします。

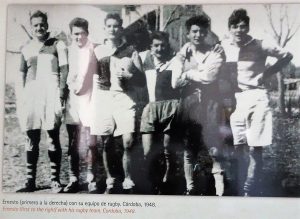

午後2時半にホテルにガイドさんがピックアップにやって来て、ハバナ最後のスポット=革命家エルネスト・‟チェ”・ゲバラ(アルゼンチン・コルドバ生まれ)の足跡をたどろうと、「カバーニャ要塞」「ゲバラ第一邸宅」の見学へ。そこでゲバラが少年時代からラグビーをしていたことを知り、急に近しく感じました。

持病の喘息を克服したいとの思いからだったようですが、ほかにもいろいろなスポーツに挑んだといいます。でも、ラグビーには強い情熱を向けたようで、ブエノスアイレス大学で医学を学んでいた頃も、友人とともに『タックル』という雑誌を編集・発行していたそうです。

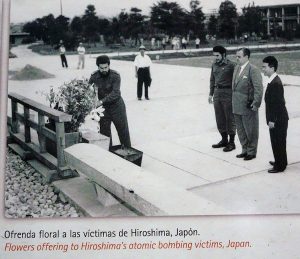

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

来日したとき、広島の平和記念公園と原爆資料館を訪れていたのです。広島から妻に送った絵ハガキには、「平和のため断固戦うには、この地を訪れるべきだ……」と書かれていたといいます。

そして、キューバに戻ったゲバラは、カストロに原爆の実態を報告するとともに、医師という立場から、その恐ろしさをキューバ国民に伝えたとのこと。キューバでは現在も、毎年8月6日と9日に国営放送で特別番組を流し、小学校では広島・長崎への原爆投下について教えているのだそうです。メーデー当日にキューバにい合わせた上に、ゲバラの知られざる生涯にも触れることができ、今回のキューバの旅は大きな成果がありました。

最後に、ゲバラの言葉の中で心に響いたものを二つ。

「人は毎日髪を整えるが、どうして心は整えないのか?」

「人間はダイヤモンドだ。ダイヤモンドを磨くことができるのはダイヤモンドしかない。

人間を磨くにも人間とコミュニケーションをとるしかないんだ」

夕方の便でメキシコシティーまで戻り、ANAの成田行きに乗り換えます。その間、出

発前に読んでおこうと思っていたキューバの歴史を書いた本をひもといてみました。

1492年、この地を「発見」したスペイン人が先住民をいとも簡単に滅ぼし、1511年

から完全な支配下に置きます。以来およそ400年、1902年になってようやくスペインから独立を勝ち取ります。しかし、その後はアメリカの半植民地状態が続き、実質的な支配者として半世紀ほど君臨。それにピリオドが打たれたのは1959年、キューバ(社会主義)革命によってでした。

当時キューバはアメリカの傀儡【かいらい】だったバティスタ大統領が独裁政治をおこなっていましたが、1956年、メキシコから船で上陸したフィデル・カストロ、エルネスト・“チェ”・ゲバラ等が国内に組織した革命軍を率いて内戦に突入。59年1月、バティスタを国外に追放し、ようやく真の独立を勝ち取ったのです。そして同年5月から徹底的な農地改革を実施したのですが、アメリカが経済封鎖措置を講じられたため、当時アメリカと全世界で対立していた旧ソ連に接近、60年には正式な外交関係を結びました。

その後ろ盾も得ながら、キューバ政府は国内からアメリカ資本の全面排除を図ります。

結果、石油精製会社、製糖会社、電話会社、金融、商業など大企業のすべてを国有化しました。アメリカはただちに報復措置を講じ、国交も断絶。その結果、アメリカからの車の供給もストップしたのです。

旧ソ連の援助でそうしや苦境をなんとかはねのけ、国家の建設にいそしみます。1989年、旧ソ連が崩壊してからは援助もほとんどゼロになりましたが、独自の路線を貫き今日に至っています。現在世界全体で社会主義の体制下にある数少ない国(ラテンアメリカでは唯一)の一つですが、なぜか、国民はそれほど不満を感じていないようです。国の経済を支えているのはいまもサトウキビですが、それに加え観光が大きく伸びています。また、医療のレベルが非常に高く、医薬品の輸出も貢献していると聞きました。

たしかに、国民性もあるのでしょうが、当地の人たちの表情を見ていると、かつての東欧=社会主義国特有の暗さは微塵も感じられません。それは1にも2にも、いまの暮らし向きにそこそこ満足しているからだろうと思います。お金があっても、家族仲よく暮らせなければ、近所の人や職場の仲間と親しく話せなければ、ちっとも楽しくはないでしょう。その国はその国の「満足水準」というのがあるようで、その点、日本は少し贅沢が過ぎるような気もします。

見学を終え、母屋に案内されると、オーナーのベニトさんの歓迎を受けます。「葉巻に合うのはラムだよ」と言いながら、ショットグラスに注いでくれました。気さくな笑顔が素敵なおじさんです。ストレートのラムを口に飲んだあと吸う葉巻は一段とおいしく感じます。値段のことを考えなければホント、葉巻に変えたいとも思いました。

見学を終え、母屋に案内されると、オーナーのベニトさんの歓迎を受けます。「葉巻に合うのはラムだよ」と言いながら、ショットグラスに注いでくれました。気さくな笑顔が素敵なおじさんです。ストレートのラムを口に飲んだあと吸う葉巻は一段とおいしく感じます。値段のことを考えなければホント、葉巻に変えたいとも思いました。

ヘミングウェイの定宿「アンボス・ムンド」の中はこぎれいで、要所要所にその写真

ヘミングウェイの定宿「アンボス・ムンド」の中はこぎれいで、要所要所にその写真

そこからホテルに戻ったのですが、再び自転車タクシーに。ただ、安いのはいいのですが、道路がデコボコなので、あわやという場面もしばしば。しかし、運転手は上手にそれを避けながら私たちを乗せて走ります。交通規制があるのか、ホテルの真ん前までは乗り付けられないらしく、近くで降りて歩きましたが、値段の安さ120円ほど) にびっくり。それでもこれは外国人旅行客向けの料金で、ハバナ市民はそれこそ20円、30円といったところなのでしょう。

そこからホテルに戻ったのですが、再び自転車タクシーに。ただ、安いのはいいのですが、道路がデコボコなので、あわやという場面もしばしば。しかし、運転手は上手にそれを避けながら私たちを乗せて走ります。交通規制があるのか、ホテルの真ん前までは乗り付けられないらしく、近くで降りて歩きましたが、値段の安さ120円ほど) にびっくり。それでもこれは外国人旅行客向けの料金で、ハバナ市民はそれこそ20円、30円といったところなのでしょう。

そこから毎日のようにコヒマルという漁村に出て釣りを楽しみながら、『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』を書き上げたそうです。革命後キューバを離れたため、現在は「ヘミングウェイ博物館」になっています。

そこから毎日のようにコヒマルという漁村に出て釣りを楽しみながら、『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』を書き上げたそうです。革命後キューバを離れたため、現在は「ヘミングウェイ博物館」になっています。

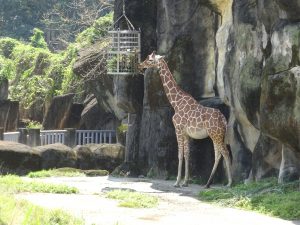

ハバナに戻った私たちが行った先は「国立動物園」。「国立」などというと、いささかも

ハバナに戻った私たちが行った先は「国立動物園」。「国立」などというと、いささかも

れ以外の肉や野菜・果物は市場で購入しますが、値段はべらぼうな安さ。これもアメリカの経済制裁の“おかげ”とでも言えばいいのでしょうか、農畜産物はすべてオーガニック。日本の野菜や果物のように美しい形もしておらず、色もくすんでいたりしますが、質的には安心です。「世界幸福度指数」というデータがありますが、キューバは6位(日本は95位!)。物は、量より質なのかもしれません。

れ以外の肉や野菜・果物は市場で購入しますが、値段はべらぼうな安さ。これもアメリカの経済制裁の“おかげ”とでも言えばいいのでしょうか、農畜産物はすべてオーガニック。日本の野菜や果物のように美しい形もしておらず、色もくすんでいたりしますが、質的には安心です。「世界幸福度指数」というデータがありますが、キューバは6位(日本は95位!)。物は、量より質なのかもしれません。

運転席前のインパネもオールドスタイル。コラムシフトのレバーも皮や塗装が剥げ落

運転席前のインパネもオールドスタイル。コラムシフトのレバーも皮や塗装が剥げ落 前を走る車、横から追い越していく車、すれ違う車も、半分近くは私たちと同類のアメ 車。途中で立ち寄った自然公園内の休憩所にも、何台か並んでいました。道路事情が悪いためパンクもしょっちゅうのようで、そのときも1台、修理の真っ最中。でも、そういう車に乗ることで得られる興奮を思えばご愛嬌というか、許されてしまいそうです。

前を走る車、横から追い越していく車、すれ違う車も、半分近くは私たちと同類のアメ 車。途中で立ち寄った自然公園内の休憩所にも、何台か並んでいました。道路事情が悪いためパンクもしょっちゅうのようで、そのときも1台、修理の真っ最中。でも、そういう車に乗ることで得られる興奮を思えばご愛嬌というか、許されてしまいそうです。

もう一つ、内務省のビルにはゲバラの肖像が。こちらの右下には、“Hasta la victoria

もう一つ、内務省のビルにはゲバラの肖像が。こちらの右下には、“Hasta la victoria

食後、アステカ帝国の中央神殿跡である「テンプロ・マヨール」や「ラテンアメリカ・タワー」「メトロポリタン大聖堂」「三文化広場」なども訪れ、2日間、めいっぱい詰め込んだ旅となりました。2000mを超え酸素も薄い土地だけに、そのときは気づかなくても、あとになってジワジワと疲れが襲ってくるのではないかという心配も無きにしもあらず。

食後、アステカ帝国の中央神殿跡である「テンプロ・マヨール」や「ラテンアメリカ・タワー」「メトロポリタン大聖堂」「三文化広場」なども訪れ、2日間、めいっぱい詰め込んだ旅となりました。2000mを超え酸素も薄い土地だけに、そのときは気づかなくても、あとになってジワジワと疲れが襲ってくるのではないかという心配も無きにしもあらず。

朝食はホテルの中庭にあるレストラン。スペースの半分は室内ですが、半分は外に

朝食はホテルの中庭にあるレストラン。スペースの半分は室内ですが、半分は外に

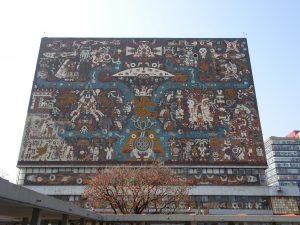

これ以外にも大学本館や学長棟など、キャンパス内のほとんど建物に大小の壁画が

これ以外にも大学本館や学長棟など、キャンパス内のほとんど建物に大小の壁画が

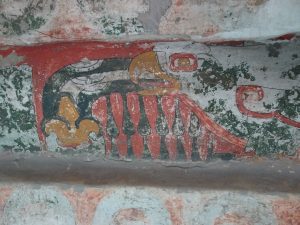

紀元前2世紀に作られたという宗教都市国家テオティワカンは、最盛期20万もの人

紀元前2世紀に作られたという宗教都市国家テオティワカンは、最盛期20万もの人

私は年齢も顧みず、「月のピラミッド」に登ってみました。最初はそれほどでもありませんでしたが、途中からは予想以上の急角度で一瞬ためらいました。それでも、臆する

私は年齢も顧みず、「月のピラミッド」に登ってみました。最初はそれほどでもありませんでしたが、途中からは予想以上の急角度で一瞬ためらいました。それでも、臆する

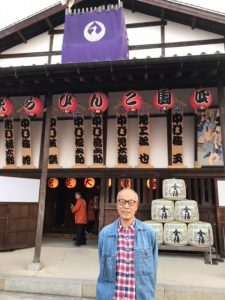

まあ、普通の観光ツアーではあまり行きそうにないスポットなのでしょうが、幅の広い

まあ、普通の観光ツアーではあまり行きそうにないスポットなのでしょうが、幅の広い

「乙女峠マリア聖堂」は、津和野駅の近くにある小高い山の中腹にひっそりと建っていました。なぜ、こんなところに? と思いながら山道を5分ほど歩くと、なんとも質素な木造の教会がありました。「聖堂」の周囲にはいくとも石碑や石像が立てられており、その一つひとつに碑文が刻まれています。この「聖堂」は、1939年、この土地を購入したカトリック教会広島司教区が、殉教した隠れキリシタンを偲ぶため質素な記念堂を建て、それがのちに「聖堂」と呼ばれるようになったのだとか。

「乙女峠マリア聖堂」は、津和野駅の近くにある小高い山の中腹にひっそりと建っていました。なぜ、こんなところに? と思いながら山道を5分ほど歩くと、なんとも質素な木造の教会がありました。「聖堂」の周囲にはいくとも石碑や石像が立てられており、その一つひとつに碑文が刻まれています。この「聖堂」は、1939年、この土地を購入したカトリック教会広島司教区が、殉教した隠れキリシタンを偲ぶため質素な記念堂を建て、それがのちに「聖堂」と呼ばれるようになったのだとか。

「太皷谷稲成〔たいこだにいなり〕神社」は、京都の「伏見稲荷大社」と同じような千本鳥居が山のすそを縫うようにして立ち並んでいるので、前日、山口から走ってきた道路からもはっきり見てとれました。ちょうど新緑の季節にさしかかっている時期なので、余計に朱色が冴えています。山の中腹から約300m続く石段を登ったところに本殿があるのですが、そのすぐ近くに駐車場もあるので、階段を上らなくてもお参りはできるようです。今日もまた天気はよく、ここから見渡せる津和野の町は素晴らしかったですよ。

「太皷谷稲成〔たいこだにいなり〕神社」は、京都の「伏見稲荷大社」と同じような千本鳥居が山のすそを縫うようにして立ち並んでいるので、前日、山口から走ってきた道路からもはっきり見てとれました。ちょうど新緑の季節にさしかかっている時期なので、余計に朱色が冴えています。山の中腹から約300m続く石段を登ったところに本殿があるのですが、そのすぐ近くに駐車場もあるので、階段を上らなくてもお参りはできるようです。今日もまた天気はよく、ここから見渡せる津和野の町は素晴らしかったですよ。

次に訪れたのが、山口県庁に隣接してある「旧山口藩庁門」、大正建築の粋を集めたという「山口県旧県会議事堂(国指定の重要文化財)」とそのすぐ隣にある「旧県庁舎」。議事堂の議場に入り、議長席に座ったり演壇に立ったりして遊びました。その時代の県会議員はさぞかし偉かったのでしょうね。旧県庁舎の中にそのまま残されている知事室を見ると、それよりさらに偉かったのが県知事だというのがよくわかります。いまもその名残は多くの県で残っているようですが。

次に訪れたのが、山口県庁に隣接してある「旧山口藩庁門」、大正建築の粋を集めたという「山口県旧県会議事堂(国指定の重要文化財)」とそのすぐ隣にある「旧県庁舎」。議事堂の議場に入り、議長席に座ったり演壇に立ったりして遊びました。その時代の県会議員はさぞかし偉かったのでしょうね。旧県庁舎の中にそのまま残されている知事室を見ると、それよりさらに偉かったのが県知事だというのがよくわかります。いまもその名残は多くの県で残っているようですが。

カルスト(Karst)とは、石灰岩など、水に溶けやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵蝕されてできた地形(鍾乳洞などの地下地形も含む)で、秋吉台は日本最大の広さ。その地下にあるのが、国の特別天然記念物に指定されている秋芳洞【あきよしどう】です。ほかのものも合わせると、秋吉台には450以上もの鍾乳洞があるとのこと。

カルスト(Karst)とは、石灰岩など、水に溶けやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵蝕されてできた地形(鍾乳洞などの地下地形も含む)で、秋吉台は日本最大の広さ。その地下にあるのが、国の特別天然記念物に指定されている秋芳洞【あきよしどう】です。ほかのものも合わせると、秋吉台には450以上もの鍾乳洞があるとのこと。

車は刀比羅宮」参道の途中(500段目)にあるカフェ「神椿」に駐車。ここは東京・銀座の資生堂パーラー直営で、飲食さえすれば駐車OKなのです。参道の階段は、「本宮」までで785段ありますから(実はまだその先に奥社=「厳魂【いずたま】神社)があり、そこまでだと1368段だそうです!)、その途中にあるのは大助かり。

車は刀比羅宮」参道の途中(500段目)にあるカフェ「神椿」に駐車。ここは東京・銀座の資生堂パーラー直営で、飲食さえすれば駐車OKなのです。参道の階段は、「本宮」までで785段ありますから(実はまだその先に奥社=「厳魂【いずたま】神社)があり、そこまでだと1368段だそうです!)、その途中にあるのは大助かり。

3月前半の土・日は大々的なイベントもあり、村人たちが総出でおもてなし。今日は平日でしたが、それでもかなりの人がやってきていました。

3月前半の土・日は大々的なイベントもあり、村人たちが総出でおもてなし。今日は平日でしたが、それでもかなりの人がやってきていました。

それでも、さすが世界遺産、二条城にはたくさんの人がやって来ていました。早めにクローズする二の丸御殿から先にということで、中に入ります。土足はNGなので、入り口で靴を脱ぐのですが、これでよけい寒さが募ります。二条城も、外国のこの種の宮殿も、その空間はすさまじく広いのですが、二条城は木造の日本家屋。外の空気がほとんどもろに入ってくるので、ヨーロッパの石造りの建物とはまったく違い、中に長くいると寒くて寒くて……。しかも、床のほとんどは木ですから、靴を脱いだ足に下から冷気がどんどん伝わってきて、長い時間歩いているともう我慢できなくなります。

それでも、さすが世界遺産、二条城にはたくさんの人がやって来ていました。早めにクローズする二の丸御殿から先にということで、中に入ります。土足はNGなので、入り口で靴を脱ぐのですが、これでよけい寒さが募ります。二条城も、外国のこの種の宮殿も、その空間はすさまじく広いのですが、二条城は木造の日本家屋。外の空気がほとんどもろに入ってくるので、ヨーロッパの石造りの建物とはまったく違い、中に長くいると寒くて寒くて……。しかも、床のほとんどは木ですから、靴を脱いだ足に下から冷気がどんどん伝わってきて、長い時間歩いているともう我慢できなくなります。

いまでも街全体に昭和の匂いがかなり濃厚にただよっており、昼ひなかから営業している飲み屋も少なくありません(これは、東京・浅草と同じく、JRAの場外馬券売り場=WINSが近くにあるためです)。その一角で、ピョンチャン冬季五輪の男子フィギュアをテレビ観戦するのも一興ではないかと、今日参加した8人全員の意見が一致。さっそくあたりを徘徊して見つけたのが中華料理屋。なんの変哲もない店でしたが、どうしてどうして味はハイレベル。中国・福建省出身のおかみさんを相手に会話も楽しみながら、羽生結弦選手の金メダル確定の瞬間を全員で祝いました。

いまでも街全体に昭和の匂いがかなり濃厚にただよっており、昼ひなかから営業している飲み屋も少なくありません(これは、東京・浅草と同じく、JRAの場外馬券売り場=WINSが近くにあるためです)。その一角で、ピョンチャン冬季五輪の男子フィギュアをテレビ観戦するのも一興ではないかと、今日参加した8人全員の意見が一致。さっそくあたりを徘徊して見つけたのが中華料理屋。なんの変哲もない店でしたが、どうしてどうして味はハイレベル。中国・福建省出身のおかみさんを相手に会話も楽しみながら、羽生結弦選手の金メダル確定の瞬間を全員で祝いました。

ホテルに戻り荷物を整理し、町の観光に出ました。クールからチューリヒまでの1時間も、途中、湖の先に雪を戴いたアルプスが見えましたが、夏でもアルプスの山並みが観られるのはうらやましいかぎりです。湖畔の桟橋(遊覧船が走っているようです)まで出ると、真正面にアルプスが! ただ、町の中はどこもかしこも工事、工事のようでクレーンだらけ。そのため、かなり興趣をそがれたものの、ヨーロッパの金融の中心の一つだけあって、お金持ちを相手にした高級ブランドの店がいくつもありました。

ホテルに戻り荷物を整理し、町の観光に出ました。クールからチューリヒまでの1時間も、途中、湖の先に雪を戴いたアルプスが見えましたが、夏でもアルプスの山並みが観られるのはうらやましいかぎりです。湖畔の桟橋(遊覧船が走っているようです)まで出ると、真正面にアルプスが! ただ、町の中はどこもかしこも工事、工事のようでクレーンだらけ。そのため、かなり興趣をそがれたものの、ヨーロッパの金融の中心の一つだけあって、お金持ちを相手にした高級ブランドの店がいくつもありました。

今日もまた好天が続きます。朝から、30分ほど電車に乗って郊外にあるディアヴォレッツァまで行きました。ここには標高約2978mのところに展望台があり、4000m級の山々を間近に臨むことができます。展望台までは鉄道駅からロープウェイに乗って10分ほどで到着。ただ「展望台」というのは夏の言い方で、冬場はスキー場です。あとほんのわずかで標高3000メートルに達するゲレンデには地元の人を中心にスキーヤーがびっしり。スクールもあるので、なんともにぎやかです。ただ、もともとは広い場所ですし人口も少ないので、日本のスキー場のようにせせこましさはまったく感じられません。

今日もまた好天が続きます。朝から、30分ほど電車に乗って郊外にあるディアヴォレッツァまで行きました。ここには標高約2978mのところに展望台があり、4000m級の山々を間近に臨むことができます。展望台までは鉄道駅からロープウェイに乗って10分ほどで到着。ただ「展望台」というのは夏の言い方で、冬場はスキー場です。あとほんのわずかで標高3000メートルに達するゲレンデには地元の人を中心にスキーヤーがびっしり。スクールもあるので、なんともにぎやかです。ただ、もともとは広い場所ですし人口も少ないので、日本のスキー場のようにせせこましさはまったく感じられません。

お茶を飲みながら待つこと30分。サンモリッツ方面に向かう電車が来たので、それに乗って戻ります。町は今日も相変わらず、お金持ちが出歩いていました。スーパーやお土産屋、スポーツ用品店をのぞいたりしながらぶらぶら歩いていると、おいしそうなチョコレートを売っている店が。この店が大穴というか、ドアを開けて中に入ると、なんとケーキやサンドイッチも売っていますし、さらにその奥はカフェになっていました。店先で買ったものを中で食べることができるのです。

お茶を飲みながら待つこと30分。サンモリッツ方面に向かう電車が来たので、それに乗って戻ります。町は今日も相変わらず、お金持ちが出歩いていました。スーパーやお土産屋、スポーツ用品店をのぞいたりしながらぶらぶら歩いていると、おいしそうなチョコレートを売っている店が。この店が大穴というか、ドアを開けて中に入ると、なんとケーキやサンドイッチも売っていますし、さらにその奥はカフェになっていました。店先で買ったものを中で食べることができるのです。

今日は、ここサンモリッツの冬の名物「氷上競馬(White Turf)」が開催されます。この町はサンモリッツ湖畔に位置していますが、冬は湖が全面的に氷結、その上を整備してレース場に造成し、競馬がおこなわれるのです。もちろん、芝でもダート(砂)でもないので、馬は氷用の蹄鉄を付けられています。おかげで、氷の上でも滑ったり転んだりしないで済むわけですね。

今日は、ここサンモリッツの冬の名物「氷上競馬(White Turf)」が開催されます。この町はサンモリッツ湖畔に位置していますが、冬は湖が全面的に氷結、その上を整備してレース場に造成し、競馬がおこなわれるのです。もちろん、芝でもダート(砂)でもないので、馬は氷用の蹄鉄を付けられています。おかげで、氷の上でも滑ったり転んだりしないで済むわけですね。

それにしても驚いたのは観客のいでたち。ほとんど高級毛皮の見本市という状態です。年齢・性別に関係なし。祖父母、父母、2人の子ども、6人全員が毛皮のコート、それも上半身だけといったものでなく、足もとまで覆うロング丈です。特設スタンドの端から端まで全員が毛皮を身にまとっているなどというシーンも珍しくありません。

それにしても驚いたのは観客のいでたち。ほとんど高級毛皮の見本市という状態です。年齢・性別に関係なし。祖父母、父母、2人の子ども、6人全員が毛皮のコート、それも上半身だけといったものでなく、足もとまで覆うロング丈です。特設スタンドの端から端まで全員が毛皮を身にまとっているなどというシーンも珍しくありません。

それと連れてきている犬のレベルの高さには驚きました。そもそも犬それも大型犬を飼うのはお金持ちの証しだそうですが、どれも皆ホント立派なこと。日本では見たこともない、とてつもなく高価な感じの犬を連れている人をあちこちで見かけました。

それと連れてきている犬のレベルの高さには驚きました。そもそも犬それも大型犬を飼うのはお金持ちの証しだそうですが、どれも皆ホント立派なこと。日本では見たこともない、とてつもなく高価な感じの犬を連れている人をあちこちで見かけました。

ミラノ中央駅を朝9時過ぎに出発、3時間少々でティラーノに着きました。この日は国鉄(正確にはノルディターリアという、日本風にいうと第3セクターのような会社でしょうか)、それもローカル線なので、車両はかなり古くボロボロです。私たちが乗った車両もエアコンが故障していました。

ミラノ中央駅を朝9時過ぎに出発、3時間少々でティラーノに着きました。この日は国鉄(正確にはノルディターリアという、日本風にいうと第3セクターのような会社でしょうか)、それもローカル線なので、車両はかなり古くボロボロです。私たちが乗った車両もエアコンが故障していました。

10年前に乗ったのは真夏だったので、こんどはそれと真逆の季節。スイスなので、ほとんど1年中晴れてはいるようですが、冬はやはり空も一段と清く澄んでいます。おまけに途中の景色のほとんどは、雪に覆われたアルプスの山々。天井まで伸びる大きな窓から見える青い空と白い雪の心地いいことといったらありません。

10年前に乗ったのは真夏だったので、こんどはそれと真逆の季節。スイスなので、ほとんど1年中晴れてはいるようですが、冬はやはり空も一段と清く澄んでいます。おまけに途中の景色のほとんどは、雪に覆われたアルプスの山々。天井まで伸びる大きな窓から見える青い空と白い雪の心地いいことといったらありません。

ティラーノから列車はどんどん登り、最高地点では2300m。そこを過ぎると下りに入り、乗換駅のポジターノで下車。そこからサンモリッツまでは15分ほどでしょうか。この町も10年前に訪れていますが、8月だったので、景色はまったく違います。それに気温の低いこと。最高気温が1度、2度ですから、かなり厚着をしてきたものの、身を切るような寒さには太刀打ちできません。同じ町を真逆の季節に訪れるというのは、ほとんど初めての経験ですが、なかなか興味深いものがあります。「雪」があるだけでこうも違うというのは、やはり不思議な感じがします。

ティラーノから列車はどんどん登り、最高地点では2300m。そこを過ぎると下りに入り、乗換駅のポジターノで下車。そこからサンモリッツまでは15分ほどでしょうか。この町も10年前に訪れていますが、8月だったので、景色はまったく違います。それに気温の低いこと。最高気温が1度、2度ですから、かなり厚着をしてきたものの、身を切るような寒さには太刀打ちできません。同じ町を真逆の季節に訪れるというのは、ほとんど初めての経験ですが、なかなか興味深いものがあります。「雪」があるだけでこうも違うというのは、やはり不思議な感じがします。

4泊したパドヴァも今日で最後。ミラノ行きの列車が出発する午後1時半ごろまで数時間フリーだったので、駅からトラムで10分ほど行ったところにある公園「プラート・デッラ・ヴァッレ」に行ってみました。この公園がなんともユニークで、ローマで観た「スタディオ・オリンピコ」のように、楕円形の敷地の外周を80体ほどの大理石像が囲んでいるのです。公園全体は人口の川(水路)に囲まれ、中央には小さな噴水が。それを中心に、上下左右対称に4つの部分に仕切られています。公園の外側を取り囲む広場のようなところには野菜や果物を売るテント張りの店が並んでいました。すぐ近くに、世界遺産にも指定されている世界最古(1545年)の植物園「オルト・ボタニコ」もあるので観たかったのですが、冬場の植物園はキホン冴えないのでパス。

4泊したパドヴァも今日で最後。ミラノ行きの列車が出発する午後1時半ごろまで数時間フリーだったので、駅からトラムで10分ほど行ったところにある公園「プラート・デッラ・ヴァッレ」に行ってみました。この公園がなんともユニークで、ローマで観た「スタディオ・オリンピコ」のように、楕円形の敷地の外周を80体ほどの大理石像が囲んでいるのです。公園全体は人口の川(水路)に囲まれ、中央には小さな噴水が。それを中心に、上下左右対称に4つの部分に仕切られています。公園の外側を取り囲む広場のようなところには野菜や果物を売るテント張りの店が並んでいました。すぐ近くに、世界遺産にも指定されている世界最古(1545年)の植物園「オルト・ボタニコ」もあるので観たかったのですが、冬場の植物園はキホン冴えないのでパス。

公園からトラムに乗り、「市庁舎」などが建つ町の中心街に。ここもまた二つの大きな広場(「エルベ広場」と「シニョーリ広場」)があり、テントがびっしり並んでいます。屋外市場ですね。「エルベ広場」に面する「ラジョーネ宮(サローネ)」という建物の1階部分には肉屋や魚屋やカフェが店を構えており、市場の延長といった感じです。

公園からトラムに乗り、「市庁舎」などが建つ町の中心街に。ここもまた二つの大きな広場(「エルベ広場」と「シニョーリ広場」)があり、テントがびっしり並んでいます。屋外市場ですね。「エルベ広場」に面する「ラジョーネ宮(サローネ)」という建物の1階部分には肉屋や魚屋やカフェが店を構えており、市場の延長といった感じです。

圧巻は1500年前に書かれたヘブライ語の聖書。中に挿絵も描かれているのですが、それがまた「挿絵」というには恐れ多いものばかり。金箔が貼られていたりラピスラズリから作ったインクというか顔料が塗られていたりで、この世のものとは思えない美しい色彩です。また、「手書き」だというのに、どの文字もまるで印刷されたかのように、同じ大きさ、同じ書体で、これには驚きました。

圧巻は1500年前に書かれたヘブライ語の聖書。中に挿絵も描かれているのですが、それがまた「挿絵」というには恐れ多いものばかり。金箔が貼られていたりラピスラズリから作ったインクというか顔料が塗られていたりで、この世のものとは思えない美しい色彩です。また、「手書き」だというのに、どの文字もまるで印刷されたかのように、同じ大きさ、同じ書体で、これには驚きました。

ヴァポレットに乗り最初に降りたのが、フォンダメンテ・ヌオーヴェという船着き場。その前に立つ病院を抜けた先が最初の目的地「サンテ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会」です。病院自体もその昔、この教会が建てたのが起源なのでしょう。これだけ立派な病院を提供できるのですから、たいそう力を持っていたにちがいありません。

ヴァポレットに乗り最初に降りたのが、フォンダメンテ・ヌオーヴェという船着き場。その前に立つ病院を抜けた先が最初の目的地「サンテ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会」です。病院自体もその昔、この教会が建てたのが起源なのでしょう。これだけ立派な病院を提供できるのですから、たいそう力を持っていたにちがいありません。

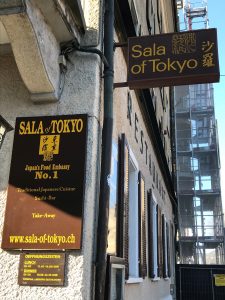

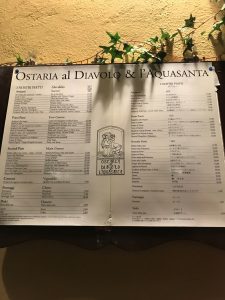

私たちが座るとすぐ、日本人6人のグループ客が入ってきて、そのあとも、続々日本人が。テーブル席は「ここって、ヴェネツィアだよね?」と確かめたくなるような様相です。日本語メニューがやはり利いているのでしょう。日本の観光地も、英語や中国語、韓国語、フランス語など、多く訪れる国の言葉で記したメニューを、店内ではなく、外の目立つところに貼り出すと、客がどんどん入ってくるのではないかと昔から思っているのですが、それは間違いなさそうです。「うまい・まずい」の前に、「何を食べられるか」のほうが決め手になるからです。ただ、“There is Japanese menu inside.”という貼り紙(浅草で見かけました)に利き目があるのかという疑問は残りますが……。

私たちが座るとすぐ、日本人6人のグループ客が入ってきて、そのあとも、続々日本人が。テーブル席は「ここって、ヴェネツィアだよね?」と確かめたくなるような様相です。日本語メニューがやはり利いているのでしょう。日本の観光地も、英語や中国語、韓国語、フランス語など、多く訪れる国の言葉で記したメニューを、店内ではなく、外の目立つところに貼り出すと、客がどんどん入ってくるのではないかと昔から思っているのですが、それは間違いなさそうです。「うまい・まずい」の前に、「何を食べられるか」のほうが決め手になるからです。ただ、“There is Japanese menu inside.”という貼り紙(浅草で見かけました)に利き目があるのかという疑問は残りますが……。 ただ、日本語メニューだけでは十分とはいえないかもしれません。この店はおかみさんの愛想が素晴らしくいいのです。当意即妙の受け答え(それも日本語プラス英語)が的確で、日本人の客を和ませてくれます。それでおいしければ言うことないのですが、幸い、今日も私たちの口に合いました。今回の旅は、食事に関してはいまのところハズレがなく、ラッキーな日が続いています。

ただ、日本語メニューだけでは十分とはいえないかもしれません。この店はおかみさんの愛想が素晴らしくいいのです。当意即妙の受け答え(それも日本語プラス英語)が的確で、日本人の客を和ませてくれます。それでおいしければ言うことないのですが、幸い、今日も私たちの口に合いました。今回の旅は、食事に関してはいまのところハズレがなく、ラッキーな日が続いています。

この一帯はあまりに有名な場所なので、世界中から観光客がやって来ています。ちょうどカーニバルの時期でもあり、そちらへの期待も大きいにちがいありません。広場には最終日曜日のイベント用に大きな舞台が特設されており、どちらを見ても、中世を思わせる仮装をした人が歩き、呼びかけに答えたりしています。もちろん皆シロウトですが、なかには、並んで写真に収まりたい、ぜひ写真を撮りたいという気にさせる人も。

この一帯はあまりに有名な場所なので、世界中から観光客がやって来ています。ちょうどカーニバルの時期でもあり、そちらへの期待も大きいにちがいありません。広場には最終日曜日のイベント用に大きな舞台が特設されており、どちらを見ても、中世を思わせる仮装をした人が歩き、呼びかけに答えたりしています。もちろん皆シロウトですが、なかには、並んで写真に収まりたい、ぜひ写真を撮りたいという気にさせる人も。

今日は朝9時過ぎにテルミニを出発するITALOという会社の列車に乗ります。国鉄=TRENITALIAの向こうを張って2012年に開業した会社ですが、今回が2回目の利用。あか抜けたスタイルの真っ赤な車体はジウジアーロのデザイン。見るからに速そうな印象を与えます。しかも料金が国鉄より全般的にかなり安い! これはイタリアだけに限りませんが、チケットの値段は購入する時期に応じて変動し、売れ行きが思わしくないとバーゲンのようなこともします。

今日は朝9時過ぎにテルミニを出発するITALOという会社の列車に乗ります。国鉄=TRENITALIAの向こうを張って2012年に開業した会社ですが、今回が2回目の利用。あか抜けたスタイルの真っ赤な車体はジウジアーロのデザイン。見るからに速そうな印象を与えます。しかも料金が国鉄より全般的にかなり安い! これはイタリアだけに限りませんが、チケットの値段は購入する時期に応じて変動し、売れ行きが思わしくないとバーゲンのようなこともします。

次は、そこから少し南にある「サンタントニオ教会」へ。こちらはビザンチン様式というのでしょうか、8つの尖塔などイスラム教の影響がかなり濃厚に感じられる教会です。立派な回廊も印象的でした。

次は、そこから少し南にある「サンタントニオ教会」へ。こちらはビザンチン様式というのでしょうか、8つの尖塔などイスラム教の影響がかなり濃厚に感じられる教会です。立派な回廊も印象的でした。 午前中は、ローマでまだ行ったことのない「カブール広場」から「ポポロ広場」のあたりを歩いてみました。人気の観光スポットだけに、大変な数の人でにぎわっています。そのほとんどが、いかにもすぐ近くからやってきたといった雰囲気。「6ネーションズ」が開催されるからでしょう、イギリス人の姿が目立ちました。今週はイタリア、翌々週はアイルランド……といった感じでファンは観て回るのでしょうか。

午前中は、ローマでまだ行ったことのない「カブール広場」から「ポポロ広場」のあたりを歩いてみました。人気の観光スポットだけに、大変な数の人でにぎわっています。そのほとんどが、いかにもすぐ近くからやってきたといった雰囲気。「6ネーションズ」が開催されるからでしょう、イギリス人の姿が目立ちました。今週はイタリア、翌々週はアイルランド……といった感じでファンは観て回るのでしょうか。

近くのナポリ風ピザの店で昼食を摂り、スタジアムに向かいました。ポポロ広場のすぐ北にあるフラミニオという停留所からトラムで終点まで行き、試合がおこなわれる「スタディオ・オリンピコ」までは20分ほど歩きます。場所はローマ市街でも北のほう、テヴェレ川沿いにあるモンテ・リオの丘のふもと。サッカーのASローマとSSラツィオのホームグラウンドでもあります。この一帯は「フォロ・イタリコ(Foro Italico)」と呼ばれるスポーツ・コンプレックス=スポーツ施設が集中するエリアで、イタリア・オリンピック委員会(CONI)の本部も見えました。

近くのナポリ風ピザの店で昼食を摂り、スタジアムに向かいました。ポポロ広場のすぐ北にあるフラミニオという停留所からトラムで終点まで行き、試合がおこなわれる「スタディオ・オリンピコ」までは20分ほど歩きます。場所はローマ市街でも北のほう、テヴェレ川沿いにあるモンテ・リオの丘のふもと。サッカーのASローマとSSラツィオのホームグラウンドでもあります。この一帯は「フォロ・イタリコ(Foro Italico)」と呼ばれるスポーツ・コンプレックス=スポーツ施設が集中するエリアで、イタリア・オリンピック委員会(CONI)の本部も見えました。

さて、今日のメインイベントは「ヴァチカン美術館」と「システィナ礼拝堂」の見学。そのためもあって、すぐ近くにホテルを取ったのですから。2001年、初めてローマを訪れたときは、ヴァチカンの「サン・ピエトロ大聖堂」にしか入った記憶がありません。そこで今回は、事前に見学の予約を入れ支払いも済ませた上で、10時過ぎには「美術館」の入口に。オフシーズンとはいえ土曜日ですから、大変な数の人が並んでいます。チケット売り場は長蛇の列で、予約しておいてよかったと思いつつ、荷物チェックを済ませ中に入りました。

さて、今日のメインイベントは「ヴァチカン美術館」と「システィナ礼拝堂」の見学。そのためもあって、すぐ近くにホテルを取ったのですから。2001年、初めてローマを訪れたときは、ヴァチカンの「サン・ピエトロ大聖堂」にしか入った記憶がありません。そこで今回は、事前に見学の予約を入れ支払いも済ませた上で、10時過ぎには「美術館」の入口に。オフシーズンとはいえ土曜日ですから、大変な数の人が並んでいます。チケット売り場は長蛇の列で、予約しておいてよかったと思いつつ、荷物チェックを済ませ中に入りました。