「勝手に、街魅しゅらん」1◆松本市(長野県)

松本市のまつもと市民芸術館で7月上旬に「平成中村座」の公演があると知ったのは6月半ば。桟敷席の一部が追加で売り出されるという記事を見かけたのです。さっそくチケットぴあにアクセスし、首尾よく2枚をゲットできました。6月の東京公演のチケットが早々と売り切れてしまったのでやむを得ず、というより喜んで遠征することにした次第です(ついでに、松本近辺の温泉でも楽しめたらしめたもの……)。

地方都市での公演ですから、東京でのそれとはかなり様相が違うようです。『信州・まつもと大歌舞伎』の場合、公演そのものは市や商工会議所などから成る実行委員会が主催、それに関連する事業を企画・運営する市民活動委員会の二つが協力しながら進める方式で、切符もぎりや場内の座席案内など、すべて市民ボランティアがおこなう仕組みだそうです。

私自身もかつて、「劇団ふるさときゃらばん」による公演に、勧進元(主催者)である「大ナゴヤ人元気会」のスタッフの一人として何度もたずさわったことがあるので、そのあたりはよく理解できます。私の場合は、劇団の元主演女優が高校の同窓同期生だからという理由だけで関わったのですが、演目が、名にし負う中村勘三郎の、それも伝統歌舞伎ではない作品(『佐倉義民伝』)ですから、ハンパなものではないでしょう。歌舞伎が好きで、勘三郎が好きで……といったモチベーションがしっかりしていなければ引き受けられないはずです。

市内では、公演期間に合わせて、会場のまつもと市民芸術館をはじめ、市の博物館、美術館、あと松本城で、この地域における義民の歴史、歌舞伎の見どころを手ほどきする、「学び」に重点を置いたイベントがいくつか展開されていました。このあたり、勉強好きの人が多い信州らしい企画といえます。しかも、すべて入場無料とのことで、行政、地元企業・商店、市民が一体となって取り組んでいるのがよくわかります。

この種のイベントを「お祭り」の一種としてとらえれば、「お祭り」なるものが人々の創造意欲をいかにかきたてるか、理解できそうです。ゼロから何かを作り上げることの喜びを共有する楽しさとでもいうのでしょうか。でも、それは、広い意味での文化に対する関心が一定レベル以上に達しているから可能なことで、毎日の生活に汲々としているだけでは、こうしたことは実感できそうにありません。それからすると、この街のレベルはかなり高いことが感じられます。クラシック音楽の一大イベント「サイトウ・キネン・フェスティバル」が毎年開催されているのも納得です(今年は8月10日~9月9日)。

今回の歌舞伎公演は7月2日から8日までの1週間、11回。その間、手ぬぐいやうちわなどの公式グッズや、酒や伝統工芸品といった松本市の特産品を販売する「村祭りの縁日」が会場の前にある大きなロビーで開かれ、チケットがない人も立ち寄れるなどというのもおもしろい試みだなと感じました。聞けば、2年前、松本で初めて「平成中村座」の公演がおこなわれたときにも同じことをしたそうです。

私たちが行ったのは楽日の7月8日(昼の部)でした。今回はクルマで出かけたのですが、市民芸術館には駐車場がないので、その斜め向かいにある美術館にとめさせてもらいました。ちなみに、美術館に敷設されているビストロのランチも、おいしかったですよ。

会場の市民芸術館は「サイトウ・キネン・フェスティバル」のメインコンサートがおこなわれる場所で、非常にユニークな設計の建物です。ホールの前方、舞台のすぐ前にしつらえられた桟敷席というのは、座イスにすわって観るスタイルで、これは初体験でした。

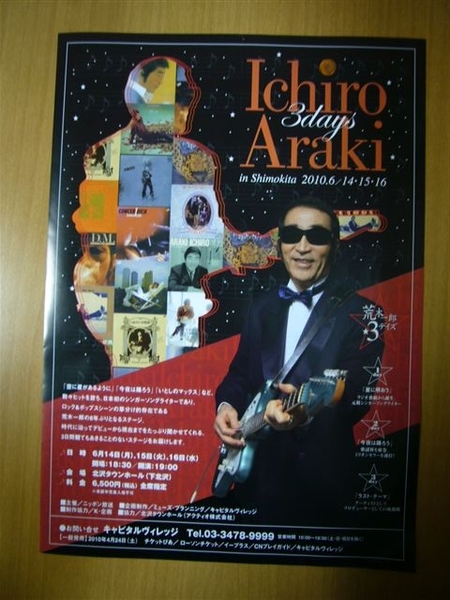

串田和美による演出も、集団ラップの場面があったりエレキギターの生演奏による効果音があったりと、とても斬新で、観る者を飽きさせません。公募で選ばれた市民キャスト約50人が農民の役で出演するという工夫もあります。

11回の公演で1万4千人ほどの観客が訪れたそうですが、なんとも心地よい時間を過ごすことができました。それは、上高地に近いという恵まれた自然条件だけではありません。文化を何より大切にする松本の人たちの心の余裕によるものでしょう。いまさらながら、松本の素晴らしさ、魅力を実感し、帰路につきました。

ディキシーランド・ジャズが生まれたのはアメリカ南部ルイジアナ州ニューオーリンズ。20世紀の初めごろに発達し、それが1910年代、シカゴやニューヨークに広まっていったことで、今日のジャズが生まれました。ピアノ、バンジョー、ドラムス、コントラバスなどのリズム・セクションにトランペット、トロンボーン、クラリネットといった編成が基本です。

ディキシーランド・ジャズが生まれたのはアメリカ南部ルイジアナ州ニューオーリンズ。20世紀の初めごろに発達し、それが1910年代、シカゴやニューヨークに広まっていったことで、今日のジャズが生まれました。ピアノ、バンジョー、ドラムス、コントラバスなどのリズム・セクションにトランペット、トロンボーン、クラリネットといった編成が基本です。