2011年3月18日

大震災の余震がまだ収まらない中、16日から今日まで広島に最後の取材に行きました。原稿はすでに完了しるのですが、ここに来て追加取材+書き足ししなくてはならないことがいくつか見つかり、そのためにスケジュールを取りました。今回は広島市内から離れ、三原、尾道、鞆(とも)福山の3カ所がメインです。

行きは16日午後3時羽田発の飛行機だったのですが、乗客の3分の2が小さな子ども連れの母親でした。震災と福島原発事故の影響でしょう。広島やその近くに縁故のある人が子どもを少しでも安全な場所に避難させたいという親心のなせる業です。広島空港の到着ロビーには、私たちと同じかそれより年上の親(おじいちゃん・おばあちゃん)たちがいっぱい出迎えにやってきています。孫や娘・嫁のかを見ると手を振りながら無事を喜び合っていました。

私たちは三原駅までバスで移動し、その足で、広島出身の知人から紹介された駅前の一角にある小さな古い、しかし味わいにあるバーに直行。マスターとは四半世紀ぶりの再会です。

といっても、そのときは20人ほどの団体で行ったスペイン・ポルトガル旅行で一緒だっただけで、ほとんど話らしい話もしませんでした。私など、申し訳ないことに、バーのカウンターの前に立ってようやくそのことを思い出したくらいで、いかに記憶がいいかげんなものなのか、ガックリ。

それでも話は大いにはずみ、三原のことをたっぷり聞かせてもらったので、来たかいはありました。

店のお客さんはほとんどが常連のようで、そこで出会った広島の大手書店のストアマネージャー氏と名刺交換、「近々、本が出るので、ぜひともよろしく」などと、ずうずうしいお願いまでしてしまいました。

その日は広島市内に泊まり、翌日はレンタカーを借りてまず尾道を訪ねました。よくぞこれほど狭い土地にこれだけの家が……と感心させられるくらい小さな町ですが、経済にかけては江戸時代から明治時代にかけては大変なものがあったようです。商工会議所まであったといいますし、住友銀行創設の話がまとまったのもこの地だとか。経済・文化のレベルが高かったせいか、食べ物もおいしかったです。

そうした経済力をバックに、何人かの富豪が文化人に対する支援をおこなっていたこともあり、街のあちこちにその面影が残っています。橋を渡って因島にも足を伸ばしました。20年ほど前、雑誌の取材で一度訪れて以来です。

夕刻、取材を終え、泊まったのはベラビスタ境が浜というリゾートホテル。以前は造船会社の迎賓館だったらしく、こんな便の悪いところになぜ? と首をかしげるような場所にあるのですが、部屋は広く、魚介類中心の食事も上々。バーも落ち着けました。何より、瀬戸内海が一望のもとに見渡せる大浴場の素晴らしいことといったら。ホテルが建つ下の海沿いには、その造船会社のドックがありました。

そして、今日は鞆まで。古い港町で、江戸時代は朝鮮通信使も訪れた由緒のある場所です。いまはもっぱら観光スポットとして人を集めているようですが、古めかしい街並みも残っており、味わいがあります。

鞆を後にし一路、福山へ。福山駅の真ん前は福山城で、その天守にのぼり市内から瀬戸内海まで見渡せる絶景を楽しみました。城主の水野氏は尾張出身ですから、福山の街はやはり質実剛健といった印象でした。

投稿者「wpadmin」のアーカイブ

やっとの思いで東京に

2011年3月12日

お昼過ぎに那覇空港まで行くと、ロビーは足の踏み場もないほど人、人、人であふれかえっていました。待つこと4時間、ようやく夕方遅くの羽田行きの席が取れ、なんとか東京まで戻りつくことができました。前日は都内の公共交通機関のほとんどがアウトだったようですが、この日はかろうじて動いていました。逆に、昨日羽田まで行きつけたとしても、羽田で足止めを食らっていたにちがいなく、かえって幸いだったわけです。

しかし、家のテレビに流されていたニュース報道は、とても正視できるものではなく、これは大変なことになったと思ったのはいうまでもありません。聞けば、昨日の揺れは都内でもハンパなものではなかったようです。会社のスタッフに確認したところ、本棚の本はすべて床に落ちてしまったとのこと。それでも、事務所そのものは鉄筋3階建ての一軒家なので、まだ軽く済んだのでしょう。

羽田に早く着くはずが……

2011年3月11日

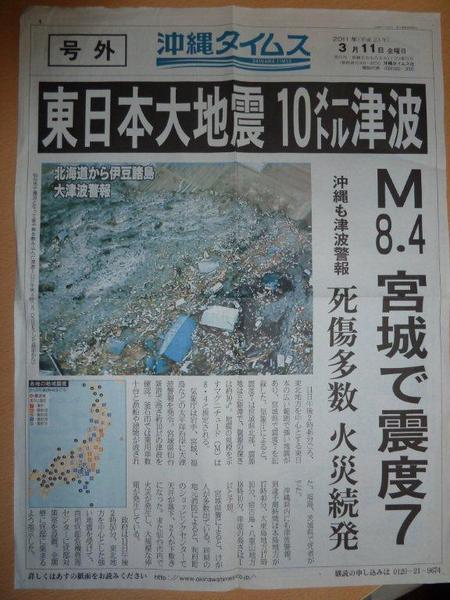

今日で台北ともおいとましなくてはなりません。13時45分(日本時間では14時45分)に台北松山空港を飛び立ったANA166便に乗って20分ほどしたころ、機長のアナウンスが入りました。「今日は風の具合がいいので、予定より早く羽田に着きそうです」と。ラッキーと思ったのもつかの間、再びアナウンスが。「日本で地震があり、羽田空港が現在使えないので、当機はいまいちばん近くにある那覇空港に緊急着陸します」とのことです。

そのときは、「残念」と思っただけなのですが、いざ那覇に降り立つととてつもない事態になっていることがわかりました。地震といっても、そんじょそこらのレベルではなく、マグニチュード8を超えており、国内は大混乱におちいっているようです。機内から、予定が変更になったことを知らせようとするのですが、携帯電話もメールも通じません。機内に2時間ほど待機させられた後、「今日はもう、羽田まで飛べないので、当便はここで運行を終了します。とりあえず今夜は那覇市内に泊まってもらい、明日の便で帰ってください」という案内がありました。

那覇には私の会社の分室があるのですが、まさかこんな事態になるとは思ってもいないので、キーも持ってきていません。どこかホテルを確保しなくてはならなくなり、娘の家に電話して、固定電話を使ってホテルを予約してもらうよう頼むと、しばらくして予約が取れたと連絡がありひと安心。そのときすでに夜の10時を過ぎていました。

10時半過ぎにホテルにチェックイン、テレビのスイッチを入れるとそこに映っていたのは東北地方太平洋岸の地獄のような映像でした。大きな津波が街全体を、田畑を、そして人々をも飲み込んでいく光景に茫然唖然。事態のただならぬことを時間させられました。

台北の花博に感動

辻井伸行とは広島で

2011年3月5日

昨日は盲目のピアニスト辻井伸行のコンサートを楽しみました。タクトを振るのは、昨年秋、小学生のときから夢見ていたというベルリンフィルの指揮者になった佐渡裕なので、チケットを予約したのは4カ月ほど前だったでしょうか。

期待にたがわぬ素晴らしい内容でした。

大阪で「BEGIN」

2011年2月24日

私と、今日がハッピーバースデーの家人が大好きな、沖縄出身のバンド「BEGIN」のコンサートに初めて行きました。それも大阪です。東京より沖縄との縁が深いというか、沖縄出身者が多くいる大阪なので、えらい盛り上がりでした。

沖縄でも離島の石垣島生まれというBEGINですが、メンバー3人のキャラクターでしょうか、芸能人とかタレントによくありがちな虚飾の匂いがほとんどしません。そのへんにいそうなおニイちゃん風ですから、なんともいえない親近感があります。これは、メジャーになったいまでも、リーダーの比嘉栄昇が沖縄で暮らしている(ほかの二人は東京)せいではないでしょうか。

東京と沖縄。何が決定的に違うのかというと、やはり時間の流れでしょう。東京のそれに比べ沖縄はかなり、石垣島ではもっと、ゆっくり時間が流れているように感じられます。そのゆったり感こそ、沖縄に行ったときの心地よさ、癒され感の根源だと思うのです。

めでたく還暦を迎えた家人のほうはその思いがもっと強いようで、「ファンクラブに入らなくっちゃ」といって、申込書をもらっていました。

雪、雪、降れ、降れ、もっと降れ!

2月11日の天気予報は、その数日前から「雪で、凍えるような寒さの一日となるでしょう」でした。その前日から、「明日は東京でもかなりの積雪が……」などという言葉が何度となくニュースで聞かれていましたから、準備に余念のない人も多かったようです。

しかし、こういうふうに、事前に大騒ぎしていたときにかぎって、いざその日になるとたいしたことないというケースが多いものなのです。案の定、2月11日は、寒かったのはまちがいありませんが、雪はほんのわずかしか降りませんでした。

ところが2月14日のバレンタインデーの日は違いました。この日も朝から寒く、夜は天気が崩れるとの予報でしたが、「雪」ということはあまりいわれませんでした。しかし、夕方から一気に冷え込んだせいでしょう、降り始めた雨が、7時過ぎにはあっという間に雪に変わり、どんどん積もり始めます。内心、「こういうときの雪はびっくりするほど積もるんだよな」と〝期待〟に胸をふくらませていました。

雪で困ったり迷惑したりする人がいるのはもちろん承知してはいるのですが、実は、大雪とか台風とか暴風雨とかが、子どものころから大好きなのです。台風が接近してくると、頼まれもしないのにわざわざ家の外に出て、状況を観察したりします。前が見えなくなるくらいの雨や立っていられないほどの強風が吹いていると、それだけでうれしくない、もっと降れ、もっと吹けと、心の中で祈っている自分がいるのです。

内心では、こういう不埒なことをほかの人にしゃべったりしてはいけないという思っているのですが、あるとき、酒に酔った勢いで、そのことを口にしてしまったことがあります。すると、たまたまかどうかはわかりませんが、相手も私と同じ思いを抱いていたというではありませんか。その事実を知って、私はやっと安心しました。台風好き、大雨・大雪好きは自分だけじゃないんだ、と。

さて、昨夕から降り始めた雪は、真夜中、午前0時ごろ、最高潮に達していました。我が家の庭に生えている木も思い切り雪をかぶっています。ただ、天気予報を聞くと、「雪は明け方から霙(みぞれ)」に変わるでしょう」ということです。「なーんだ、これでおしまいか」とガックリきてしまいました。すぐ、庭に出て、雪をかぶった木を写真におさめたのは正解でした。朝、起きて庭を見ると、木に積もっていた雪はあとかたもありません。霙に変わったため、全部溶けてしまったのです。

斎藤佑樹投手にも『札幌学』

先週木曜日まで沖縄にいて、プロ野球のキャンプも見にいったのですが、時間の制約もあり、北部までは行けませんでした。結局、名護の北海道日本ハム、宜野座の阪神タイガースは結局見れずしまいで帰京したのですが、本当は北海道日本ハムだけは行きたかったのです。

というのも、週末に札幌市の中田博幸副市長が名護に来られ、キャンプを視察すると知ったからです。拙著『札幌学』の取材にあたり大いに力をしてくださった方ですから、タイミングが合えば、名護でドッキングし一献傾けることもできたのに……と。

結局、副市長にはこういうお願いをしました。「日本ハムの新人選手6人に、『札幌学』を副市長から渡してあげてください。本にサインをしておきますから」と。ついでに、これはかなり我田引水的ですが、「札幌でいい仕事をするには、『札幌学』を読んでおいたほうがいいですよと、言い添えてください」とも。

すると、先年まで球団の顧問をされていた田中成侃さんが尽力してくださり、なんと、副市長から梨田監督に、「著者からです」ということで『札幌学』を贈呈するセレモニーめいたことを企画していただいそうです。そのときの写真を副市長の秘書がさっそくメールで送ってくださったので、掲載することにしました。

まさかそんなことになるとは知らなかったものですから、これは梨田監督にも拙著をお贈りしないといけないなと反省したしだい。名護の宿舎あてお送りしようかと考えています。

キャンプ中、6人の新人選手が拙著を〝睡眠薬〟代わりにでも読んでくれるといいのですが……。今年の北海道日本ハムファイターズはユニフォームも一新、新戦力も加わり、昨年クライマックスシリーズに進出できなかった悔しさをバネに、頑張ってくれることを期待したいものです。

なるほど、だから沖縄の高校野球は強いんだ!

今日から沖縄各地でプロ野球のキャンプが始まりました。この時期に沖縄にいたのは初めてなので、どんな様子なのか、さっそく見にいってきました。今年は北海道日本ハムに、あの〝佑ちゃん〟(斎藤佑樹選手)が入団したこともあり、例年以上の盛り上がりを見せているようです。

本土から取材に来るマスコミもいつもより多いですし、〝佑ちゃん〟目当てに訪れる観光客も激増とか。それに、今月20日過ぎからは巨人も、第2次キャンプで宮崎から沖縄(昨年、那覇市内奥武山に完成したセルラー球場)に移動してきます。それも合わせると101億円(うち15億円は〝佑ちゃん〟がらみ)もの経済効果が見込まれるそうです。

さて、今日の手始めは、横浜ベイスターズのキャンプ地・宜野湾(ぎのわん)市立野球場。8000人収容の、けっこう立派な球場です。初日だというのに、けっこう見物客が来ていました。今日は平日ですからそれほどでもありませんが、週末ともなるとかなりの数が集まってきそうです。

沖縄の人たちにとっては年中行事のようなものなのかもしれませんが、私自身は、キャンプをじかに見るなど、初めてです。選手やコーチの姿がスタンドから間近に見られ、肉声も聞こえるのですから、ファンにとってはたまらないでしょう。

続いて、北谷(ちゃたん)公園球場にキャンプを張る中日ドラゴンズを訪れました。ちょうど打撃練習をしているところで、主軸の一人森野将彦選手がケージの中で打ち込んでいます。レフトの守備位置には和田一浩選手が守っていました。

打撃練習は、マウンド付近に設けられた投球用のゲージからバッティング投手が次々と投げる球を打つのですが、こういうシーンも、これまでテレビの画面でしか見たことがないので、新鮮な感じがします。森野選手のあとにゲージに入った岩崎達郎(今年で5年目)の鋭い打球が印象的でした。昨シーズンは1軍に定着したものの、打撃力不足のためまだレギュラーというわけにはいかず、守備要員にとどまっていました。今シーズンは大いに期待できそうです。

打撃練習は、マウンド付近に設けられた投球用のゲージからバッティング投手が次々と投げる球を打つのですが、こういうシーンも、これまでテレビの画面でしか見たことがないので、新鮮な感じがします。森野選手のあとにゲージに入った岩崎達郎(今年で5年目)の鋭い打球が印象的でした。昨シーズンは1軍に定着したものの、打撃力不足のためまだレギュラーというわけにはいかず、守備要員にとどまっていました。今シーズンは大いに期待できそうです。

球場のすぐ近くにあるサブグラウンドでは外人選手が守備練習に取り組んでいました。ノッカーは、現役時代西武ライオンズで活躍した辻発彦コーチ。「Hey!」と掛け声を出す選手に向かって球が飛びます。和気藹々というと語弊がありそうですが、ここでも間近に顔が見られるので、顔も名前も初めての選手であっても、親近感を抱きます。

そのあと、沖縄での楽しみのひとつ「ROSE GARDEN」でのランチを済ませ、最後は広島東洋カープのキャンプ地、沖縄市野球場に行きました。コザ運動公園の一角にあるのですが、陸上競技場や体育館、トレーニングジムなども備えた素晴らしい複合施設でした。陸上競技場のフィールドではランニング練習、野球場では打撃、捕球、さらにサブグラウンドでは守備練習がおこなわれていました。

キャンプをおこなうには、それなりの水準に達した施設が必要なわけですが、この沖縄市野球場のほかにも、県内にはあちこちにいい球場・グラウンドがあります。だからこそ、プロ野球のキャンプもできるのでしょう。

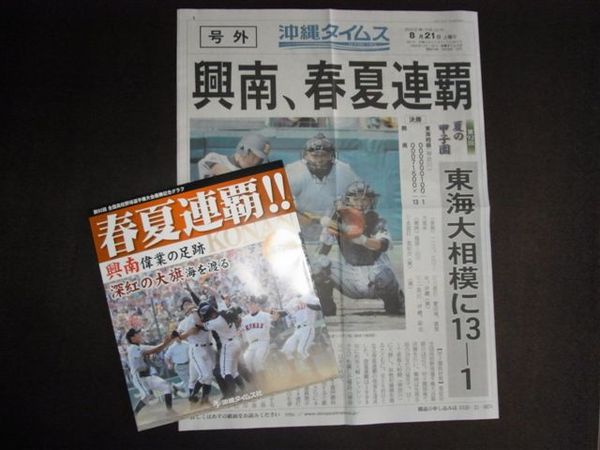

とりあえず日本の9球団、それも1軍と2軍が分かれてキャンプしているので、単純計算で18カ所、そこへさらに韓国の3球団が加わり、この時期の沖縄は全県プロ野球一色といっても過言ではありません。昨年は興南高校が甲子園で春夏連覇を達成しましたが、興南だけでなく、ここのところ沖縄の野球は大きくレベルアップしています。その背景には、こうしたこともありそうです。

早くも花見をしてしまいました!

1月28日に来沖、今日は本部半島の今帰仁(なきじん)まで花見に行ってきました。花見といえば桜ですが、沖縄の場合、数ある桜の品種のなかでも寒緋(かんひ)桜といって、気温がまだ低い北のほうから咲き始めるのが特徴です。沖縄本島では、北部から中部、そしてさらに南部へ下ってくることになります。例年、旧正月(今年は2月3日)の頃に花を開くといいますから、まさに「いま」です。

1月28日に来沖、今日は本部半島の今帰仁(なきじん)まで花見に行ってきました。花見といえば桜ですが、沖縄の場合、数ある桜の品種のなかでも寒緋(かんひ)桜といって、気温がまだ低い北のほうから咲き始めるのが特徴です。沖縄本島では、北部から中部、そしてさらに南部へ下ってくることになります。例年、旧正月(今年は2月3日)の頃に花を開くといいますから、まさに「いま」です。

寒緋桜は色も赤に近いピンクで、私たちが見慣れている桜とはかなり趣が違います。釣り鐘の形にも似た花びらは地面のほうを向いているので、満開になっても、本土のソメイヨシノのように「見て、見て!」という感じがしません。おくゆかしいというか遠慮深げというか……。

今年は沖縄も例年にない寒さで、まして山あいの上にある今帰仁城跡ともなると、まだ3~4分咲きでした。寒さの中で見る桜もそれなりの味わいがあります。今日は気温も低かった(といっても、東京あたりより5~6度は高い)のですが、「よくぞ咲いたな!」といった、けなげな印象を受けました。下向きに咲くので、ライトアップされるといっそう美しく見えるのではないでしょうか。

今帰仁城跡から、本部半島と橋でつながる屋我地(やがじ)島、そこからさらに古宇利(こうり)島へと渡り、島内を一周したあと再び屋我地島、奥武(おう)島を経て本島に戻り、那覇まで帰ろうとしたのですが、途中、名護市内に入ると、エイサーの行進に遭遇しました。この期間、ヤンバル一帯では3カ所で「桜祭り」が開かれているのですが、その中の一つ、名護の桜祭りです。せっかくだからと、クルマを止め、見ていくことにしました。

会場周辺には屋台がギッシリ並び、まるで台湾の夜市のような感じがします。屋台の造りが本土と違い、どれも皆大きく、品書きを書いたカラフルで派手派手しい看板が目立ちます。メニューもバラエティーに富んでいました。飲食物のほかにも、屋台定番の射的、さらに、冬だというのに金魚すくいまであります。日曜日の夕方だったこともあり、家族連れがほとんどでしたが、さすが沖縄、アメリカ人の多いのも特徴で、「ここはどこなのか?」と、一瞬錯覚してしまうほどでした。

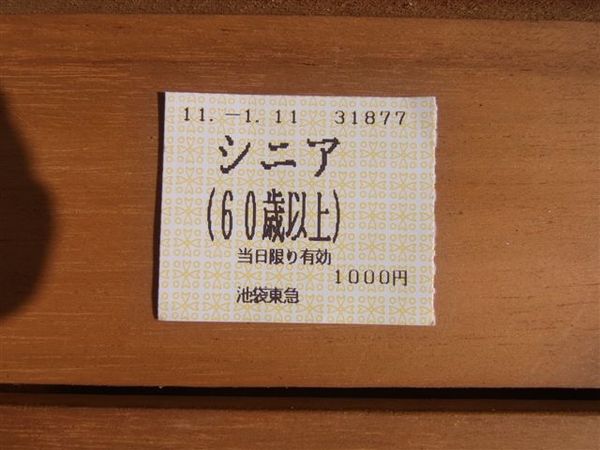

初めての「シニア」割引を経験

年末、高校時代の仲間と日本橋でスキ焼きを囲んだとき、早期退職して自由になった時間をもっぱら映画に注ぎ込んでいるSくんから聞いてはいたのですが、60歳になると1000円で映画が観られるようになります。メンバーのうちまだ還暦を過ぎていない3人ほどはどこ吹く風という面持ちで聞いていましたが、私は「そうだったよなぁ!」と思ったものです。

映画の料金には、「夫婦50割引」というのがあり、これまではもっぱらそのお世話になっていました。ただ、この割引は2人(法的に夫婦でなくてもOK)一緒でないと利きません。1人で行ったときはロードショーで1800円。でも、昨年11月に還暦を過ぎた身ですから、これからは1人でも堂々1000円で観られるしだいです。というわけで、今日の夜、初めて「シニア割引」で映画を観ました。

池袋東急という、繁華街のど真ん中にあるオールドタイプの映画館で、『バーレスク』という作品でした。あちこちの映画館で上映されているわけではない、比較的マイナーなものですが、これがけっこう泣かせます。あらすじはインターネットを参照していただくとして、主演クリスティーナ・アギレラ(本業はシンガーソングライター)の歌のうまいこと。それと、脇役のシェール(こちらももともとは歌手。私たちの年代で“I Got you Babe”を歌った「ソニー&シェール)を知らない人はいないでしょうが、その片割れ──当時は夫婦だった)の好演が光りました。

池袋東急という、繁華街のど真ん中にあるオールドタイプの映画館で、『バーレスク』という作品でした。あちこちの映画館で上映されているわけではない、比較的マイナーなものですが、これがけっこう泣かせます。あらすじはインターネットを参照していただくとして、主演クリスティーナ・アギレラ(本業はシンガーソングライター)の歌のうまいこと。それと、脇役のシェール(こちらももともとは歌手。私たちの年代で“I Got you Babe”を歌った「ソニー&シェール)を知らない人はいないでしょうが、その片割れ──当時は夫婦だった)の好演が光りました。

それもそのはず、私自身はまったく知りませんでしたが、シェールは1987年の『月の輝く夜に』でアカデミー主演女優賞を受賞しています。その後、1998年にはグラミー賞も受賞しているので、映画と音楽の両方で最高の栄誉に輝いている希有なアーチストなのです。

それにしても、「シニア割引」というのは、えらくあっさり利用できるのに驚きました。自動販売機で「シニア割引」のボタンを押すだけでOKなのです。切符もぎりの係員もただ半分をちぎるだけでした(財布の中からわざわざ健康保険証を出してスタンバっていたのに……)。これからは、この「シニア割引」を徹底的に利用させてもらいながら、映画を楽しむことにします。

生後1カ月──2人目の孫・陽向(ひなた)

私にとって2人目の孫(男)が生まれ、今日でひと月たちました。名前は「陽向」といいます。家人は「ヒナタちゃんは、どの赤ちゃんよりかわいい」といってはばかりませんが、どこのパパ・ママも、また、ジージ・バーバも、それは同じではないかという気がします。世のジージ・バーバに共通するのは、パパ・ママであったときに比べ、精神的な余裕があるということでしょうか。 泣き叫んでも、ジージ・バーバでいるかぎり、面倒を見るのはパパ・ママですから、客観的な立場でいられるとなれば、やはり気が楽です。それでもバーバは昔取った杵柄(きねづか)、あれこれアドバイスしたり、ときには手伝ったりしています。その点ジージは、申し訳ありませんが、「かわいいねー」とか「泣いてるけど、お腹、空いてるんじゃない?」とかいっているだけで済んでしまいます。

泣き叫んでも、ジージ・バーバでいるかぎり、面倒を見るのはパパ・ママですから、客観的な立場でいられるとなれば、やはり気が楽です。それでもバーバは昔取った杵柄(きねづか)、あれこれアドバイスしたり、ときには手伝ったりしています。その点ジージは、申し訳ありませんが、「かわいいねー」とか「泣いてるけど、お腹、空いてるんじゃない?」とかいっているだけで済んでしまいます。

それにしても、自分の子どもたちが同じような状況にあったころのことは、みごとに忘れてしまっているのには驚きます。母親として子どもたちとより近くで接していた家人はまだしも、単なるアシストにとどまっていた〝でき悪〟の父親でしかない私など、覚えているのは、抱き方と哺乳ビンでミルクをやったあとゲップをさせることくらいのもので、情けないかぎり。でも、とりあえず可愛ければそれでいいかと、開き直っています。

そうであっても、生まれて間もない赤ん坊というのは、親も祖父母も、またそれ以外の、身内でない人たちも、顔を見ただけで心が癒されます。笑わなくても、語らなくてもいい、ただすやすや眠っているだけでいいのです。「子は宝」といいますが、けだし名言ですね。

〝一度観たら絶対忘れない絵〟を描く作家

てらもとたてお(寺本建雄)さんの個展を観にいってきました。てらもとさんは、私の出身校(愛知県立明和高校)で同期の元女優そふえまなさん(祖父江真奈)のダンナさんです。「劇団ふるさときゃらばん」で〝職場結婚〟した2人ですが、てらもとさんは劇団の音楽と美術を一手に引き受けてきました。

てらもとさんの絵はなんとも個性的というか、一度観たら絶対に忘れることのない作品ばかり。そのてらもとさんの、意外なことに初めての個展が浅草に近い吾妻橋のたもとにあるアサヒビール本社の一角にあるギャラリーで開催されると聞き、最終日(12月28日)になってしまったのですが、これは見逃せないと足を運んだのです。

小さなギャラリーではありますが、そこにはまごうことなき〝てらもとワールド〟が繰り広げられていました。

「描くのにそんなに時間はかからないんだよね。イメージがガンガン浮かび上がってくるから」という、てらもとさんの言葉は、私にもよく理解できます。おそらく、そのときが、その絵を描くための唯一のチャンスなのでしょう。文章を書くのもまったく一緒です。

よく「構想○年、執筆に×カ月」とかいいますが、私の場合、そういうことにはなりません。頭の中に書きたいことが思い浮かんだときは、そのまま原稿用紙(いまはパソコンですが)に向かっています。そのイメージがはっきりしているときは、それこそあっという間に書き上がります。「構想一瞬、執筆1時間(400字詰め原稿用紙7~8枚)」でしょうか。

よく「構想○年、執筆に×カ月」とかいいますが、私の場合、そういうことにはなりません。頭の中に書きたいことが思い浮かんだときは、そのまま原稿用紙(いまはパソコンですが)に向かっています。そのイメージがはっきりしているときは、それこそあっという間に書き上がります。「構想一瞬、執筆1時間(400字詰め原稿用紙7~8枚)」でしょうか。

そして、口はばったいいい方ですが、そういう文章こそ、たぶんベストのできではないかと思っています。ささっと書けた文章というのは、ささっと読んでもらえる──これは私の確信です。これから先も、そんな原稿を書いていきたいと願っています。

VANのキャッチフレーズは名言

今日から東京・池袋の東武デパートで「、「ヴァン(VAN)ヂャケットフェア」が始まりました。高校時代はバンカラだった私なので、ファッションにはまったく関心がなかったのですが、まわりには早熟系というか、そちら方面に強い仲間がけっこうおり、知識だけはありました。校内で履くスリッパに「ヴぁン」と書いていた、その名も坂(ばん)くんのことをふと思い出したりもします。

大学に入って、にわかにそっち方面への関心が目覚めた私にとって「VAN」、そして、その上級ブランドともいえる「Kent」は、もっとも好きなブランドでした。アメリカ東海岸のアイビーリーグの大学生たちが好んで身につけていたとかなんとか、その背景やらコンセプトなどはどうでもよかったのですが、ボタンダウンのシャツと、ウエスト部分に絞りの入っていないブレザーやジャケットはホントかっこいいと思いましたし、パイプドステムとかいう形のズボンも気に入っていました。ほしいと思ったものを買おうと、バイトに励んだのもなつかしい記憶です。

“for the young and the young-at-heart”がVANのキャッチフレーズでした。大学生のころはその言葉に特段心惹かれることもなかったのですが、還暦を過ぎたいまの自分にとっては、なんともリアルな感じがしてなりません。というか、これは永遠に残る名コピーではないでしょうか。

そろそろお正月の準備を

以前にも記したように、私の食生活はいまなお、基本的に「断糖」です。米、うどん、そば、パン、スパゲティーの類は、原則として口にしていません。「断糖」の提唱者・荒木裕先生(崇高クリニック・兵庫県加古川市)のように、100%とまではいかないのですが、それでも、普通の人が毎日摂取している「糖(=炭水化物)」のおそらく2割ほどしか口にしていないのではないでしょうか。

そういう私のような者にとって大きな関門がお正月です。「お餅」という、とんでもなくおいしい食べ物があるからです。日本のお正月にお餅は欠かせません。なにせ、小学生から高校生の時分ですが、三が日も含め冬休みの期間中は毎朝10個以上食べていた私です。それ以外にも、焼いた餅に黄粉をつけて食べたりしていましたから、1日平均15個くらいになっていたのではないでしょうか。

そんな私ですから、「断糖」生活を始めたころは、お正月にはまちがいなく挫折するだろうと悲観していました。ところがどっこい、意外と思えるほど、お餅に対する執着はありませんでした。お米、お餅、どちらも、含まれている「糖」の分量はハンパなものではありません。それを断ち切ることができたのですから、これはほめられてしかるべきでしょう。

では、お餅を食べずにお正月をどう過ごすのでしょうか。私がみいだしたのはモッツァレラチーズです。これがお餅の代用品になるのです。まったく別ものであるにもかかわらず、お雑煮の中に、お餅と同じくらいの大きさ・厚みにカットして入れると、とてもおいしく食べることができます。

今日、そのモッツァレラチーズを2キロ、通販サイトで買い求めました。ふだんより値段が安くなっていたので、5キロまとめてとも思ったのですが、いくらなんでもそんなには食べないだろうと思い、2キロにとどめたしだい。いまからお正月、お雑煮が楽しみでワクワクしています。

奇跡的!? この3カ月はほとんど東京に

10月は奈良・京都(1泊)、11月は北海道(3泊)と長野県の上田(1泊)、12月は京都(1泊)──これがこの3カ月間の出張のすべてです。海外にいたっては、9月以降、一度もありません。自身のスケジュールをエクセルで表形式にし始めて4年ほど経ちますが、3カ月の間に東京(日本)を離れた回数・日数がこれほど少なかったのは初めてで、私にとっては奇跡的な経験といえます。

〝平成の伊能忠敬〟(ある人にいわせると〝平成の十返舎一九〟)をめざしている私としては、ある意味で非常に不本意なことではあります。でも、考えてみると、これほど家にいつくと、できることがいっぱいあることに気づき、それはそれでよかったなという気もしました。たまたま11月初めに単行本の締切りがあったため、あちこち動いていられないという事情もありました。しかも、11・12月と、別の原稿のチェック作業も入り、、結果としてはそれが幸いしたようです。

いまの住まいに引っ越して6年半がたち、初めての大々的な整理・整頓、大掃除もできました。雑誌もたまりたい放題たまっていたのを、テーマ別に時系列でまとめ、スペースを相当浮かすこともできました。これまで床の上に乱雑に積んであるだけだったのを所定の場所に収められたのです。古くなったものはすべて捨てました。その数およそ1000冊、資源リサイクルにも大いに貢献できたのではないかと……。

ただ、それでも雑誌が毎月10冊ほど、単行本にいたっては40~50冊くらい増えていきます。純粋仕事用の本は事務所に置いておくことができますが、小説のたぐいはそういうわけにはいきません。

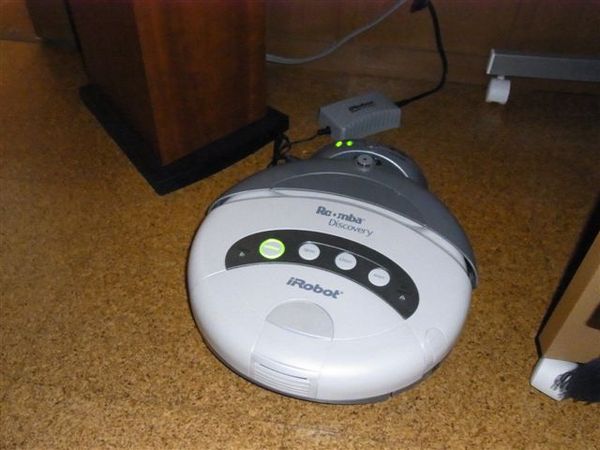

整理というのは、それを終えると「こんなに広かったんだ!」と感動するのが常ですが、それにしても……といった感じでした。床がさまざまな物で覆われていたがために、これまで使いたくても使えずにいたアイロボット社の自動掃除機(ルンバ)も、ようやく活躍の場を得たので、大いに働いてもらいましょう。

整理というのは、それを終えると「こんなに広かったんだ!」と感動するのが常ですが、それにしても……といった感じでした。床がさまざまな物で覆われていたがために、これまで使いたくても使えずにいたアイロボット社の自動掃除機(ルンバ)も、ようやく活躍の場を得たので、大いに働いてもらいましょう。

テレビの取材を受けたものの……

夕方、日本テレビの取材を受けました。年末にオンエアする恒例の特番『ズームイン!!SUPER NG投稿秘映像Xマス爆笑スペシャル』です。なんでも、これまで登場した全国の〝街の達人〟をリストアップしてみると、ある県の人が非常に多い、しかも、その特技が毒にもクスリにもならない、身につけていてもいなくてもさして影響がないシロモノばかりなのだそうです。その「ある県」がどこかは明かせませんが、非常に興味深い内容でした。

『出身県でわかる人の性格』という本を出して以来、私のところにはこのテの取材がよくやってきます(もちろん、電話だけのこともありますが)。とくに、「名古屋」がテーマになっていると私にというケースが多く、これはこれで光栄に思っています。

新聞や雑誌は、インタビューのあと、確認のため文章を読ませてもらえるので配ないのですが、テレビだけはそういうわけに行きません。どういう内容になっているのか、当日オンエアされてみないとわからないからです。もちろん、悪意が感じられたりすることはないのですが、編集のしかたによっては、こちらの本意が十分に伝わらないこともあり、それがいちばん心配なのです。

しかも、テレビというのは、意外なところで、意外な人が観ています。本人がいつオンエアされるかというのを失念していたりすると、突然電話やメールが入ってきて、「観ましたよ!」などといわれ、びっくりするなどということもありました。いちいち録画しているわけでもなく、そのときは時すでに遅しで、どんなことを話していたのか、どんな風に写っていたのか、本人だけが知らないという、なんとも奇妙なことになるわけですが、どうにも合点が行かない感じがします。

せめて、「先日取材した番組、明日がオンエアですから」と一報くださると助かるのですが、忙しいテレビマンにそんなことを求めても無理な気もします。

ちなみに、今日は私にとって「50代」最後の日です。さらば、50代!

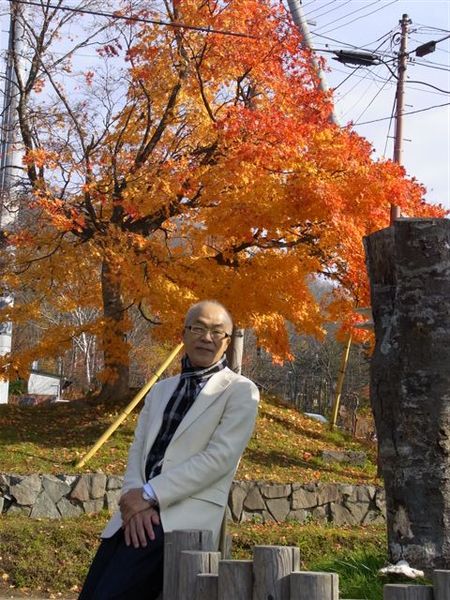

心がなごんだ上田城址の紅葉

信州の東御市で来年から農業に取り組もうとしている弟の顔を見に、その隣の上田まで行ってきました。真田幸村の城があった街ですが、いま残っているのは石垣のみ。しかし、城跡全体が公園になっており、そこかしこに古木が植わっています。春の桜、秋の紅葉が人々の人気を集めているようで、私たちが行ったときも、かなりの人出でした。

前日(13日)に上田市内に泊まり、翌日朝から別所温泉に行ってお湯につかったのですが、肌にやさしい泉質は特筆ものです。上田との行き帰りに乗ったレトロっぽい電車(上田電鉄)も味わいがあり、心がなごみます。

東急グループの創始者・五島慶太が学生時代を過ごしたという縁もあってか、上田とその周辺はいまでも「東急」の影響があるようです。上田電鉄しかり、東急インしかりなのですが、城址公園はそうしたものとは無関係で、純粋に楽しむことができました。

新幹線の駅があるだけに、駅前一帯はきれいに整備されているのですが、例によって、全国どこにでもある式の造りなので、個性という点ではいまイチの感があります。全国どこに行っても思うのですが、駅前の光景の無個性ぶりは、どうにかなりませんかねー……。上田まで来て、居酒屋「△民」とか「笑○」でもないと思うのです。

それでも、さすが古くからの城下町、個性的な飲食店がそこここに見つかったのはうれしかったです。明らかに観光客目当てという店もありますが、それはそれ。昔からある洋食屋やソバ屋は、店構えこそ古風ですが、いい仕事をしていました。

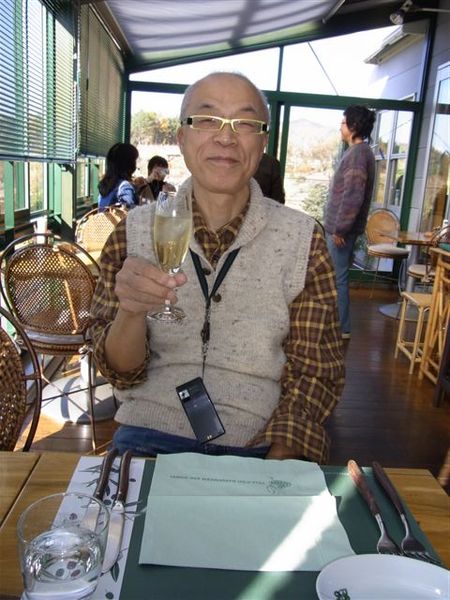

前日、上田に入る前に足を運んだエッセイスト・画家玉村豊男さんの店(=ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー)も、おいしいフランス料理を手ごろな値段で食べさせてくれました。20年ほど前、この地に夫婦で移り住んだ玉村さんのこだわりが隅々まで見え隠れする店で、関東各地からお客がひきも切らずに訪れてくるのは当然かもしれません。

前日、上田に入る前に足を運んだエッセイスト・画家玉村豊男さんの店(=ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー)も、おいしいフランス料理を手ごろな値段で食べさせてくれました。20年ほど前、この地に夫婦で移り住んだ玉村さんのこだわりが隅々まで見え隠れする店で、関東各地からお客がひきも切らずに訪れてくるのは当然かもしれません。

ちなみに、「ヴィラデスト(Villa d’est)」とは、フランス語で「住まいはここだ」といった意味ですが、そこまで根性をすえて取り組まないと商売というのはうまく行かない──そんなことも思ったしだいです。

紅葉の支笏湖に大満足

3日から昨6日まで北海道に行ってきました。4日の、札幌市手稲区PTA連合研修大会(講演)が今回のメイン行事です。その打ち合わせがあったので、前日、札幌入りしたのですが、やはり北国、東京よりは断然寒かったです。打ち合わせ終了後は、札幌の夕食の定番、「sagra」でイタリアン。シェフの村井さん、相変わらずいい仕事をされています。

4日の朝から昼まで講演。ボイストレーニングの効果でしょう、90分、最後まで楽に声が出せました。夜は札幌随一というか全国的に見ても有数な音楽ホール=キタラで辻井伸行のピアノソロリサイタルへ。全盲の若きピアニストの腕はたいしたものです。超絶技巧で知られるリストの作品も演目に入っていたため、ほとんど曲芸のような演奏も目にしましたが、メインの組曲『展覧会の絵』(ムソルグスキー作曲)は、22歳とは思えないほどこなれていて、スタンディングオーベーションも当然という感じでした。

キタラの魅力は、そのロケーションにあります。都心にある中島公園の、そのまた真ん中に建つガラス張りのモダンな外観だけでも印象的なのですが、大ホールの造りがそれ以上に素晴らしいのです。

詳しくは拙著『札幌学』にも記しましたが、北海道らしい針葉樹林を思わせる壁面。そこには、北海道の伝統といってもいい木材加工技術の粋が集められています。ダイナミックな中にもやさしさが感じられる美しい曲線を活かした客席も、すわっただけで心地よさが体を覆ってきます。音響反射板など、最新の音響設計技術も駆使されており、それと北海道独特の乾燥した空気とがあいまって、素晴らしい音になるのでしょう。

翌日は札幌から支笏湖へ。最北の不凍湖.透明度は日本ナンバー2というだけあって、小さいながらも、樽前山、恵庭岳をのぞむ美しい湖です。

泊まったのは「しこつ湖鶴雅リゾート&スパ水の謌」という旅館で、いまを時めく「鶴雅」グループの4軒目。去年の秋オープンしたばかりですが、評判はよく、お客の入りもいいようです。以前の支笏湖観光ホテルという旅館を買収・リニューアルしたとのことですが、その面影はまったくないと、古くからのお客が話してくれました。

食事は朝・夕ともバイキングスタイル。内容がバラエティーに富んでいるので、満足できます。スイーツにも力を入れており、そちらのラインナップも充実しています。

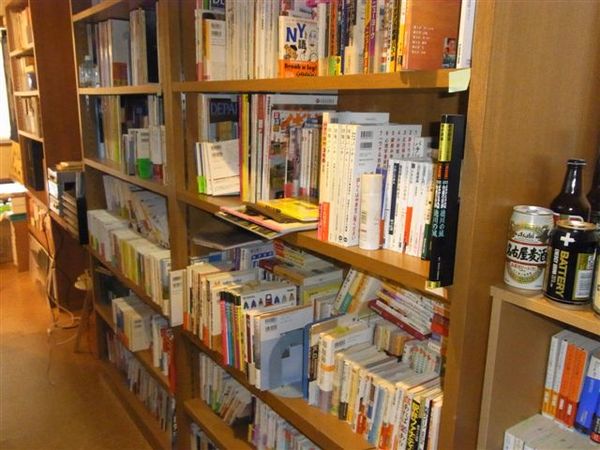

お湯もナトリウム泉なので、肌にやさしく大満足。バーも充実した品ぞろえで、値段もリーズナブルでした。ロビー、といっても暖炉(薪を燃やす本格的なもの)が真ん中に据えつけられているので、ゆっくりくつろげます。ロビーを取り囲む書棚にかなりの数の本がそろっていますし、BGMとして低く流れるジャズは、なんとマッキントッシュのアンプにコントロールされ、それが、これまたなんと、あこがれの名器JBLパラゴンから出てくるので、ほかとは比べものになりません。こういうこだわりはいいですねー。

お湯もナトリウム泉なので、肌にやさしく大満足。バーも充実した品ぞろえで、値段もリーズナブルでした。ロビー、といっても暖炉(薪を燃やす本格的なもの)が真ん中に据えつけられているので、ゆっくりくつろげます。ロビーを取り囲む書棚にかなりの数の本がそろっていますし、BGMとして低く流れるジャズは、なんとマッキントッシュのアンプにコントロールされ、それが、これまたなんと、あこがれの名器JBLパラゴンから出てくるので、ほかとは比べものになりません。こういうこだわりはいいですねー。

そんなこともあって、わたし的には、温泉旅館としてほぼ最高ランクを与えることになりました。翌朝も、時間がたっぷりあり、おだやかな天気だったので、湖畔の遊歩道をゆっくり散歩し、凛とした空気に触れることもできました。たのしいひとときを過ごさせていただいた〝お礼〟にと、『札幌学』を先ほど書いた書棚に置いてくださいと、1冊寄贈してしまいました。

東京の地下鉄はいまイチ不親切

最近気づいたことなのですが、東京の地下鉄の駅、とくに銀座駅のわかりにくいことといったらありません。銀座線、丸の内線、日比谷線の3線が乗り入れているのですが、どの線も、改札口が違ったり、そのあと地下通路で迷ったりすると、とんでもないところで地上に出てしまいます。史上に出る階段のところに、地上の情景を撮った写真が掲示されているところもありますが、結局はままよとばかりに階段を昇っていくことのほうが多いのです。

東京に40年も住んでいる私ですらそんなありさまですから、地方から出てきた人、外国人の観光客など、これでどれほど時間をロスしているのか、わかったものではありません。駅や連絡通路の改良工事をおこなうなどして、もっとわかりやすい地下鉄にしてほしいと思うのですが、いっこうに改まる気配はありません。

その点、外国の地下鉄は優秀です。ロンドンの地下鉄のウェブサイトを見ると、“Closed stations” という項があり、10月31日現在、Blackfriars、Cannon Street、Latimer Road の3駅が閉鎖中であることがわかります。

たとえば、最初のブラックフライアーズ駅のところを見ると、“Closed until late 2011. Please use Temple and Mansion House stations. Tickets are also accepted on bus 388 between Mansion House and Embankment. Journey times may be increased by up to 10 minutes.”とあります。「来年のかなり遅い時期まで閉鎖は続きます。その間はテンプル駅かマンションハウス駅をご利用になるか、388号線(マンションハウス・エンバンクメント間)のバスをご利用ください。それにより10分、余計にかかります」ということなのですが、年がら年中こうした案内がなされています。

また、キャノンストリート駅は「土曜日と日曜日が閉鎖されるので、バンク駅かマンションハウス駅、モニュメント駅をご利用ください」、ラティマーロード駅は「2011年8月初めまで閉鎖……」となっています。

つまり、老朽化したり不都合があったりする駅の改良工事をおこなっている間はクローズしますよというわけです。東京の地下鉄でもそれは同じですが、ひとつの駅をまるごと閉鎖して工事するということはありません。

東京では最近、民営の東京メトロと都営地下鉄の一体化が論議されています。たしかに、これも外国人には非常にわかりにくいでしょう。浅草あたりに行くと、地下鉄の路線図と首っ引きで悪戦苦闘している外国人観光客の姿をしょっちゅう見かけますが、他人事ながら心配になります。

設備や表示など、都営地下鉄はやはり一段劣っている印象が否めません。名古屋のように、早い時期にできた公営地下鉄、とくに古くからある路線の駅や改札口周辺の通路は、全体的に薄暗いというか、どこか薄汚れた感じがします。後発の福岡市や仙台市の地下鉄に比べると一目瞭然です。ただ、その点はニューヨーク、ロンドンのほうがはるかにひどいです。構内やプラットホームも暗いので、よけいにそれが強く感じられます。逆に、台北やソウル、香港などアジアの地下鉄は、できてまだそれほど永井時間が経過していないだけに、明るさ、清潔さ、そして何よりわかりやすさがきわだっています。

地下での工事となると、費用も余分にかかるのでしょうが、一日も早く改善してほしいものです。

ボイストレーニング最終回、さて、その効果は?

先月からつごう3回、ボイストレーニングなるものを受講しました。呼吸法から始まり、のどにやさしい声の出し方、活舌まで、これまで経験したことのないことだったので、新鮮に取り組めました。

年に何度か講演会でスピーカーを務めさせていただくのですが、慣れないことゆえ、講演の後半になると、だんだん声がかすれてきてしまうのです。演台に置かれたペットボトルの水を飲めばとりあえずおさまるのですが、場合によっては、その水が飲めないときもあり、いつも反省させられていました。

そんな私に、ある方が、個人レッスンをしてくれるところがあることを教えてくれ、トレーニングを受けてみることにしたのです。ちょうど、11月4日に札幌で講演を引き受けていたので、それになんとか間に合わせたいとの思いもあり、私としては真剣そのものです。

トレーニングは1回あたり2時間。でも、家で復習をしなくてはいけません。風呂場でやってくださいと教えられたものの、いざ実行してみるとこれがしんどいのなんの。30分も続けると、全身の力が抜けてしまうくらい、エネルギーの消耗が激しいのです。演説ほど心臓に負担をかけるものはないというのは、中国医学の教えですが、それは本当だなと痛感しました。

半月後、トレーニングの効果が出るとうれしいのですが……。

琉球フェスティバルで盛り上がる

今年も琉球フェスティバルはすごい盛り上がりでした。観客がステージの前まで出てきて、司会者(ガレージセールの2人)に泡盛を飲ませるのは例年どおりですが、今年はそれが一段とヒートアップ、2人はまたまたヘベレケになっていました。大工哲弘と古謝美佐子の歌はさすがです。

ただ、初めての出場となる大城クラウディアには、期待が大きかっただけに、いささかガックリさせられました。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで沖縄人2世として生まれ、子どものころから日系社会で数々のコンクールで優勝。9年前に出会った『島唄』原作者の宮沢和史(元THE BOOM)のプロデュースでアルバムも発売しています。

彼女が出てくるその直前、ガレージセールのトークがハイテンションでえらく盛り上がったのがアンラッキーではあったのですが、1曲目の三線弾き語りの雰囲気とあまりにへだたりが大きすぎました。しかも、彼女自身の語りも声が小さかったような気がします。そのため、演奏中も話し声が絶えず、静かに聴き入るという雰囲気を出せずじまいで終わってしまいました。

でも、ラストのところで、夏川りみの、産まれてまだ間もない赤ん坊を抱いて登場した古謝美佐子はよかったです。ホントは、母親の声が聴きたかったのですが、それは高望みというものでしょう。

藤堂和子さん、申し訳ありません!

藤堂和子さんは博多で長く、バー「リンドバーグ」とクラブ「ロイヤルボックス」を営んでおられる名物ママです。彼女がこのほど『親子三代ママ稼業』という本を出されたのと、彼女の発行してこられた『中洲通信』が30周年を迎えたのを記念するパーティーなのですが、地元の博多でなく、東京で開いたというところに彼女らしさがあります。それも帝国ホテル孔雀の間で、参加者はざっと数えて1500人近かったのではないでしょうか。広い会場なのに、人、人、また人で、動くのもけっこう大変でした。

もう6、7年前ですが、ある出版社の社長に企画を依頼されたことがあります。その社長の手もとには、新聞だか雑誌の切り抜きがあり、そこに登場されていたのが藤堂さんでした。博多では知らない人のいない女性で、しかも月刊誌まで出しているといいます。「この女性の半生記のような本を出したい」ということでした。たまたま私が『博多学』という本を上梓していたので声がかかったのですが、翌日さっそく連絡を取ってみました。

気さくな方で、こちらの用向きをお伝えすると、「すぐいらしてください」ということです。翌週、ご自宅にお邪魔したところ、膨大な資料を見せてくださいました。「では、これに一度目を通させていただいたうえで、どんな内容にするか、インタビューの進め方等、こちらからご連絡させていただきます」と申し上げたのですが、スケジュールがなかなか折り合わず、結局そのまま時間が過ぎてしまい、〝冷凍保存状態となったのです。これは言い訳になりますが、その出版社の社長が退任されたことも、私のほうできちんとフォローするのを怠ってしまった理由といえます。

それから5年、今回ご本を河出書房新社から出版され、そのお祝いもかねてのパーティーだったので、私としては、申し訳ないとの思いで出席した次第です。本当は直接おわびもしたかったのですが、あまりの人の多さにかないませんでした。それでも、当日ゲストとして招かれていた小椋佳と松山千春のライブはちゃっかり聴け、それだけでも参加したかいはありました。

それにしても、藤堂さん、申し訳ありませんでした! 心よりおわび申し上げます。

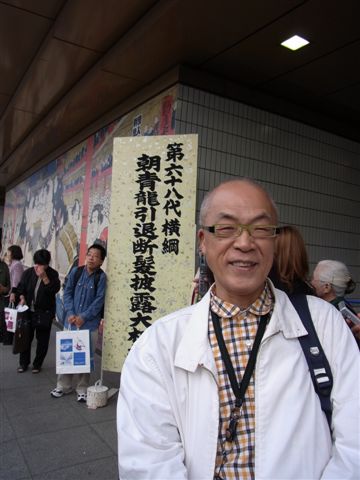

朝青龍の引退相撲

これまでテレビなどで目にしたことしかなかった、いわゆる「引退相撲」。今日初めて、それを直に見ることができました。主人公は、今年2月に突然引退し、新聞の号外まで出た68代横綱の朝青龍。観客席がほぼ満席に近かったことからも、その人気のほどが知れるというものです。式次第は、ふれ太鼓のあと、三段目・幕下力士の対戦が5番ほどおこなわれ、そのあと髪結いの実演、十両土俵入り、相撲甚句の披露、そして十両の取り組みと続きます。

そして、これで見納めという朝青龍の土俵入り、初切(しょっきり)のあと、後援会代表の挨拶があり、「断髪式」へ。朝青龍に花束が贈呈されたあと、櫓(やぐら)太鼓の打ち分け実演、幕内の取り組み(三役そろい踏みもある)・弓取式がおこなわれ、最後がメインイベントの断髪です。「引退相撲」というのは俗称で、「○○○(引退する力士のシコ名)引退断髪披露大相撲」が正式ないい方のようです。

土俵上に置かれたイスに腰かけた朝青龍のまげに、母国モンゴルの大臣や政治家・経済人をはじめ、日本国内の後援者、知人・友人関係者が次々とハサミを入れ、最後に親方が大いちょうを落として終わります。通常どのくらいの人がハサミを入れるのかわかりませんが、朝青龍の場合は300人以上が土俵に上がりました。1人あたり30秒としても、それだけでゆうに2時間半はかかります。

朝青龍の父親がハサミを入れたときは割れんばかりの拍手が場内に響きわたりました。さすがに、このときは朝青龍もウルウルだったようです。以前ラスベガスで巡業がおこなわれたとき観にいったとき、会場のホテルで偶然出会った父親や妹と写真を撮ってもらったことがなつかしく思い出されました。

朝青龍については、現役時代さまざまな評価がなされていましたが、私自身は批判的なコメントに同感できませんでした。2002年3月場所に横綱に昇進し、当時すでに長期にわたって休場していた貴乃花が引退した2003年初場所から約4年間、ひとり横綱を張り続けた、その功績だけでも大変なものがあると思うからです。

貴乃花が綱を張っていた時期、大相撲の人気はすさまじいものがあったのは、だれもが覚えていることでしょう。その貴乃花が引退し、だれもが相撲人気もこれで落ち込むのではないかと見ていたのですが、そこに立ちはだかったのが朝青龍です。品格がどうのとか所作振る舞いがウンヌンと、その強さがきわだってくると、何かにつけて矢面に立たされ、最後のころはほとんどヒール役となっていました。しかし、窮地におちいりそうになった大相撲を〝もたせた〟のが朝青龍だったのですから。

この日の引退相撲の案内チラシには、だれのアイデアかわかりませんが、「自業自得」というキャッチフレーズが大きく出ていましたが、これはご愛嬌でしょう。「横綱というのはただ強ければいいわけではない、品格をそなえていなくてはいけない」と声高に唱えていた人も少なからずいましたが、それも大相撲の興行自体が成り立ったうえでの話です。

遊牧民の国モンゴルと日本とでは、そもそも自然環境、気候風土が根本的に異なりますし、当然のこと、人々の気質や感覚もまったく違います。数年前、モンゴルに一歩足を踏み入れた瞬間、そして街中を歩いたとき、「だから、朝青龍なんだ!」と痛切に思いったものです。

朝青龍だけでなく、モンゴルなど外国から力士を受け入れ始めた時点で、そうしたことに思いをいたした親方や相撲協会の人たちがいたとはとても思えません。郷に入っては郷に従えとはいっても、やはり限界があります。いくら体裁や格好を日本や、その〝国技〟相撲の世界に合わせたとしても、人間、ひとたび「戦い」の場に出れば、そんなものはひとたまりもありません。ふだんはたくみな演技をし通していたとしても、どこかでほころびを見せるというか、本性がいやおうなしに顔を出すものなのです。

そうしたことに蓋をしたまま──いや、考えてもいなかったといったほうが正しいでしょう──横綱に推挙し、しかもその横綱が〝国技〟の盛り上げにひと役もふた役も買ってくれたことはだれも否定できません。呆れるのはしかたないとしても、朝青龍には感謝こそすれ、叱ったり非難したりするのは筋違いではないかと私は思うですが。「自業自得」という言葉には、そんな皮肉も込められていたのではないのでしょうか。

落語・美術展・海外旅行イベントの3連チャン

「立川志の輔独演会(よみう りホール)」「ポーランド至宝展(東京富士美術館)」「旅行博(東京ビッグサイト)」と、23日から昨日までの〝1日1イベント〟は、非常に有意義でした。とくに「ポーランドの至宝 レンブラントと珠玉の王室コレクション」は、ふだんあまりなじみのないポーランドの美術品がズラリ並び、感動ものといっていいでしょう(ただ、展示品の数が多すぎ、鑑賞のためのスペースが狭いというのが難点)。

ポーランドというのは、とにかく悲惨な歴史を刻んでいる国です。それでも、ポーランド王国の時代、とくに14世紀から16世紀にかけ、リトアニア大公国と合同していたころは、北はエストニア、南はウクライナまでまで達する広大な領土を保有、当時のヨーロッパでは最大の国でした。王室、貴族の強力な庇護のもと、芸術・文化の花も大きく開いていました。とりたててポーランドの美術工芸に興味を抱いているわけではありませんが、そのレベルは相当のものであることくらいは、私にもわかります。

ポーランドというのは、とにかく悲惨な歴史を刻んでいる国です。それでも、ポーランド王国の時代、とくに14世紀から16世紀にかけ、リトアニア大公国と合同していたころは、北はエストニア、南はウクライナまでまで達する広大な領土を保有、当時のヨーロッパでは最大の国でした。王室、貴族の強力な庇護のもと、芸術・文化の花も大きく開いていました。とりたててポーランドの美術工芸に興味を抱いているわけではありませんが、そのレベルは相当のものであることくらいは、私にもわかります。

絵のほうは、写実画や肖像画が多かったのですが、その繊細な筆づかいはみごとなもので、フランドル美術というのでしょうか、同じ時期のオランダやベルギー、スペインの作品を彷彿させるものがありました。いちばんよかったのは、ベルナルド・べロット作の都市景観画(5点)です。18世紀末ごろのワルシャワを描いた作品なのですが、遠近法を駆使したきわめて精緻なタッチで、写真などよりよほど強烈なリアリティーを感じさせてくれました(図は「ジグムント3世の円柱から見たクラクフ郊外通り」)。べロット自身、ヴェネチアを描いた有名なカナレット(ジョヴァンニ・アントーニオ・カナール)の甥で、さすが血は争えないとも思ったものです。

たまに、こういう美術作品に触れて心の平穏を取り戻すのもいいので、できるだけ多く足を運びたいのですが……。

長くても、疲れが残らない昔の映画

先週の金曜日(9月11日)、そして今日と、2週連続で、長尺の映画(上映時間が4時間弱、もちろんインターミッションあり)を観ました。先週が『ベン・ハー』、今週が『アラビアのロレンス』です。どちらも、これまで何度か観てはいるのですが、映画館でというのは、ホント久しぶり。でも、観終わった後の感想はというと、以前映画館で観たときとほぼ同じでした。

『アラビア~』など、前に観たときは、こちらの受け止め方が違っているのではないかと感じたのですが、やはり、不完全燃焼というか、いまイチすっきりしない結末で、フラストレーションだけが残りました。やはり映画は、観終わったあとスカっとするのがベストというのが、私の思いです。悲しいなら悲しい、楽しいなら楽しい、深刻な内容なら思い切り深刻に、というのがいいのです。その点『アラビア~』は、政治のイヤらしさとでもいうのか、どうにも不条理な部分が多いので、不満が残りました。

それに比べると『ベン・ハー』は、単純といえば単純なのですが、最後は、期待していたたとおりに終わるので、気持ちがすっきりします。その日の午後の仕事の進み具合に大きな差が出たのはいた仕方ないでしょう。それにしても、昔の映画はつくりがゆったりしているというか、長尺でも、観終わったあと疲れが残らないのがいいですね。内容に不満の残った『アラビア~』でもそれは変わりません。その点、近ごろの映画は、中身をがいささか詰め込みすぎのうえ、展開が早すぎるきらいがあると感じたのですが、どうでしょうか。

アラカン6人で箱根旧街道を歩く

昨年にひきつづき、高校時代の仲間5人と箱根でハイキングを楽しみました。昨年は金時山に登ったのですが、今回は、昨年より体重増のため一段とメタボの進んだヤツが1人いたため、山登りではなくハイキングになったしだい。コースは箱根旧街道です。

昨年にひきつづき、高校時代の仲間5人と箱根でハイキングを楽しみました。昨年は金時山に登ったのですが、今回は、昨年より体重増のため一段とメタボの進んだヤツが1人いたため、山登りではなくハイキングになったしだい。コースは箱根旧街道です。

湯本からバスで畑毛というところまで行き、そこからスタート。まずは芦の湖畔の元箱根まで1時間少々。休憩ののち、こんどは湖沿いを湖尻まで2時間ほど歩くという、アラ環のオヤジ連にとっては少々きつめと思われる行程です。

幸い、絶好のハイキング日和で、しかもコースはほとんど森におおわれていたので、直射日光をガンガン浴びるということはありませんでした。午前の部は、最初のうちこそ慣れないせいもあってもたつく場面もありましたが、途中、甘酒茶屋で休憩してからはほぼ快調なペース。ただ、ガイド役のMくんが「この先、登りはもうないから」という言葉を丸のまま信じてしまい、そうでないことがわかったときの落ち込みのきつかったこと。

それでも、夕方4時前、宿舎に着いたときの喜びというか達成感は、何ものにも替え難いものがありました。温泉にゆっくりつかった後のビールは、この世のものとは思えないほどうまかったー! それだけが楽しみで歩き続けたようなものですから、それは当然のごほうびでしょう。

「来年から、春と秋の2回、やろう」という言葉が、だれからともなく聞かれましたが、健康にもいいし、花や紅葉が楽しめるとあれば、反対はありません。もっとも、いざ、その時期が来ると、日程を調整するのもけっこう大変ですし、はたして実行できるかどうかわからない部分もあります。でも、私としては、ぜひ実現してほしいなぁ……。

興南高校の甲子園優勝から2週間。でも、まだ興奮!

1日から沖縄に来ています。8月31日は台風のため、沖縄行きのフライトがほとんど欠航。私の沖縄入りはその翌日でしたから、とてもラッキーでした。沖縄の台風は、以前もこのブログで書きましたが、〝産直〟ですから新鮮そのもの、強烈で荒々しいことこの上ありません。

昨日(4日)も、本当なら9号が来襲するとの予測でしたが、幸いコースが少し逸れたため、さほどではありませんでした。でも、初めて観にいく予定にしていた「全島エイサー祭」が1週間延期になってしまったのは残念至極。また、来年ですね。

それにしても、ここ沖縄ではいまだ、甲子園での春夏連続優勝の興奮がさめやりません。空港でも、街でも、お店でも、「祝 興南高校連覇」のステッカーが、そこここに貼られていますし、本屋さんに行くと、興南優勝を特集した地元新聞社刊行の「緊急特別号」が山積みされ、ベストセラーにもランクされています。新聞もほぼ毎日、それについての連載記事やコラムを掲載。ここではやはり、「甲子園」が人々を大いに励ますのでしょう。

それにしても、ここ沖縄ではいまだ、甲子園での春夏連続優勝の興奮がさめやりません。空港でも、街でも、お店でも、「祝 興南高校連覇」のステッカーが、そこここに貼られていますし、本屋さんに行くと、興南優勝を特集した地元新聞社刊行の「緊急特別号」が山積みされ、ベストセラーにもランクされています。新聞もほぼ毎日、それについての連載記事やコラムを掲載。ここではやはり、「甲子園」が人々を大いに励ますのでしょう。

でも、これは、大都市を抱えていない地方に共通する現象のように思えます。夏の甲子園でベスト8にすら進んだことのない山形県の代表校が優勝でもしようものなら、それこそ上を下への大騒ぎになることでしょう。でも、それはそれで、非常に健全なことのように思えます。

東京のように、何が起こってもほとんど当たり前としか受け止められない大都会に住んでいる人はむしろ不幸かもしれません。人間、やはり、驚き、喜び、悲しみ、感激がダイレクトに経験できることほど幸せなことはないのではないでしょうか。その点、沖縄の人たちがうらやましく思えました。

トホホ……! 年齢には勝てないのにガックリ

昨日は、年甲斐もなく、1日でコンサート2本という無謀な経験をしてしまいました。午後3時から、渋谷のオーチャードホールでジェイク・シマブクロ(ウクレレ)。そして、夜6時からは青山で登川誠仁(琉球民謡)のライブです。しかも、登川誠仁のほうはスタンディングでしたから、ほとほとこたえました。

狭い会場でのスタンディングというのは、還暦間近の身には腰に来ます。もっとも、だからこそ大いに楽しむこともできたわけですが、これが逆の順番だったら、もう少し楽だったかもしれません。

でも、登川誠仁の、とても78歳とは思えないパワフルなパフォーマンスを見ると、そんな弱音を吐くのは罰当たりではないかという気がします。昨年も日比谷野外音楽堂の「琉球フェスティバル」(今年は10月10日。また、行きます!)で登川の演奏を観ましたが、このときは半分酔っ払っている(?)ような感じで、迫力はいまイチでした。しかし、今回のステージは一人きりですから、張り切りようも違っていたのでしょう。

昼間のジェイク・シマブクロのコンサート、これは興奮しました。〝ウクレレのジミヘン〟と呼ばれているだけあって、機械仕掛けのような手指の動きは聴き手を感心、いや感動させます。それ故、ときおり交えるバラード調の曲も目立つというものでしょう。ウクレレ特有のやさしい音色も、それに味わいを添えていました。

「シマブクロ」という名前からすると、先祖は沖縄からの移民でしょうか。そういえば、今年、甲子園で春夏連覇を果たした興南高校のエースも島袋洋奨といいました。ジェイクは5世ですから、日本語はほとんどしゃべりません。それでも顔つきは日本人そのものなので、親しみが感じられます。それも、日本でたくさんのファンをつかんでいる理由かもしれません。

ただ、それ以上にアメリカ本土でウケているのも間違いない事実です。9月前半で日本ツアーを終えると、10月から来年3月までは本土でのコンサートがぎっしり詰まっています。

ジェイクに感心させられたのは、そのパワフルさです。昨日のコンサートも、2時間半の長丁場でしたが、なんと休憩なし! でした。32歳という年齢からすれば不思議ではないかもしれません。しかし、ジェイクの激しい手の動き、活発なボディアクションを考えると、やはり感動ものです。

途中、観客席にも降りてきて、歩きながらスローバラードを披露していましたが、観客の顔に目を遣りながらですから、気を抜くことはできません。4歳のときから母親にウクレレを教え込まれただけあって、プロ根性もハンパではないのです。一度、ジェイクの本拠地ホノルルでのコンサートを観てみたいと思いました。そう思ったからには、かならず実現するのが私の流儀。実行したらかならず報告しますので、このブログを楽しみにしていてください。