2018年4月26日

朝から下半身、とくに太ももと膝に鈍い痛みがあります。前日の「月のピラミッド」に登

ったのが響いているのでしょう。しかし、そんなことに負けてはいられません。今日は

朝から博物館と動物園の見学です。私たちの泊まっているホテル周辺は、広大な「チ

ャプルテペック公園」。その一角に、当地では最大の観光スポットとされる「自然史博

物館」があります。

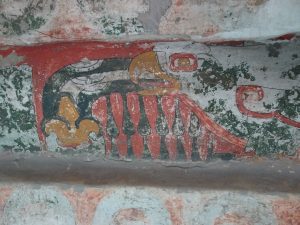

この博物館の規模の大きさは世界的に見ても屈指と言えるでしょう。テオティワカン、

マヤ、アステカなど、古代から中世に至るまでの遺跡から発掘された品々が、全部で

12の部屋に分けて、所狭しと展示されています。エジプトやギリシャほど、私たちに

はなじみがないものの、それと匹敵する、あるいはそれ以上に発達した文物の存在

を目の当たりにすると、メキシコ文明の奥深さを感じざるを得ません。

ペルーのインカ文明やその遺跡マチュピチュもそうでしたが、この地球上で、場所こ

そ違え、数千年前からこれほど高度の文明が発達していたことを知ると、眼前の出来事ばかりに気を取られながらちまちま生きている自分がなんとも小さく見えてきます。

ただ銀だけが目的でこの地にやってきたスペイン人も、初めてメキシコの文明に触れ

たときは腰を抜かしたにちがいありません。しかも、武力でもってそれを根こそぎ破壊

してしまったのですから、当時のメキシコ原住民たちは声も出なかったのではないで

しょうか。

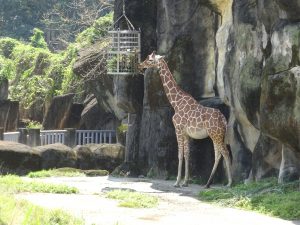

ほぼ午前中いっぱいかけて「人類学博物館」を見終えたあとは、同じ園内にある「動物園」へ。1923年の開業ですが、生物学者が設計しただけあって、広々としたつくりになっています。動物を保護する伝統は15世紀にこの地を支配していたアステカ王 国以来のものだそうで、動物たちがのびのびしているのもそのためでしょう。ジャイアントパンダの繁殖を手がけた最初の施設の一つでもあるとのこと。中心街のすぐ近くにありながらそうした時間と場所が与えられている動物たちは幸せそうに見えます。

キリンもどこかしらのびのびとした表情を見せてくれました。

ちょっと遅めになったランチはメキシコ料理の店。メキシコ料理というと、タコス、トルテ

ィーヤ、サルサソース、ナッチョスなどを思い浮かべます。最近でこそメキシコ料理の店も目につくようになったとはいえ、まだまだ数は多くないでしょう。また、食べられるものも本格的なのかどうかおぼつかないところもあります。

というわけで、ガイドさんおすすめのタコス専門店に案内してもらいました。まわりはそこそこの高級住宅地らしく、それほど店が集中しているわけではありません。店はユニークなデザインの建物の2階。日本ではタコスといっても、半分に丸めた固い皮にひき肉やこまかく刻んだ野菜が載っているものがほとんどですが、ここでは、何を載せるかはこちらの注文次第。もちろんその素材が大きな皿に並べられてくるのですが、そこから食べたいものを選んで、やわらかい皮に載せ、さらに3~4種類あるソースの中から自分の好きなものを選んでかけた上で丸めながら食べます。素材もソースも上々、ビールとの相性も抜群で、これほどおいしいタコスは初めてでした。

食後、アステカ帝国の中央神殿跡である「テンプロ・マヨール」や「ラテンアメリカ・タワー」「メトロポリタン大聖堂」「三文化広場」なども訪れ、2日間、めいっぱい詰め込んだ旅となりました。2000mを超え酸素も薄い土地だけに、そのときは気づかなくても、あとになってジワジワと疲れが襲ってくるのではないかという心配も無きにしもあらず。

食後、アステカ帝国の中央神殿跡である「テンプロ・マヨール」や「ラテンアメリカ・タワー」「メトロポリタン大聖堂」「三文化広場」なども訪れ、2日間、めいっぱい詰め込んだ旅となりました。2000mを超え酸素も薄い土地だけに、そのときは気づかなくても、あとになってジワジワと疲れが襲ってくるのではないかという心配も無きにしもあらず。

余裕があれば、もう少し時間を取ってゆっくり見てみたいところです。

【メトロポリタン大聖堂】

【テンプロ・マヨール】

【三文化広場】

朝食はホテルの中庭にあるレストラン。スペースの半分は室内ですが、半分は外に

朝食はホテルの中庭にあるレストラン。スペースの半分は室内ですが、半分は外に

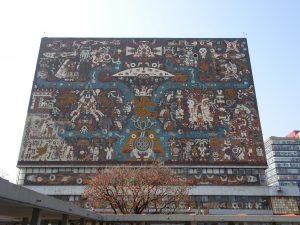

これ以外にも大学本館や学長棟など、キャンパス内のほとんど建物に大小の壁画が

これ以外にも大学本館や学長棟など、キャンパス内のほとんど建物に大小の壁画が

紀元前2世紀に作られたという宗教都市国家テオティワカンは、最盛期20万もの人

紀元前2世紀に作られたという宗教都市国家テオティワカンは、最盛期20万もの人

私は年齢も顧みず、「月のピラミッド」に登ってみました。最初はそれほどでもありませんでしたが、途中からは予想以上の急角度で一瞬ためらいました。それでも、臆する

私は年齢も顧みず、「月のピラミッド」に登ってみました。最初はそれほどでもありませんでしたが、途中からは予想以上の急角度で一瞬ためらいました。それでも、臆する

まあ、普通の観光ツアーではあまり行きそうにないスポットなのでしょうが、幅の広い

まあ、普通の観光ツアーではあまり行きそうにないスポットなのでしょうが、幅の広い

「乙女峠マリア聖堂」は、津和野駅の近くにある小高い山の中腹にひっそりと建っていました。なぜ、こんなところに? と思いながら山道を5分ほど歩くと、なんとも質素な木造の教会がありました。「聖堂」の周囲にはいくとも石碑や石像が立てられており、その一つひとつに碑文が刻まれています。この「聖堂」は、1939年、この土地を購入したカトリック教会広島司教区が、殉教した隠れキリシタンを偲ぶため質素な記念堂を建て、それがのちに「聖堂」と呼ばれるようになったのだとか。

「乙女峠マリア聖堂」は、津和野駅の近くにある小高い山の中腹にひっそりと建っていました。なぜ、こんなところに? と思いながら山道を5分ほど歩くと、なんとも質素な木造の教会がありました。「聖堂」の周囲にはいくとも石碑や石像が立てられており、その一つひとつに碑文が刻まれています。この「聖堂」は、1939年、この土地を購入したカトリック教会広島司教区が、殉教した隠れキリシタンを偲ぶため質素な記念堂を建て、それがのちに「聖堂」と呼ばれるようになったのだとか。

「太皷谷稲成〔たいこだにいなり〕神社」は、京都の「伏見稲荷大社」と同じような千本鳥居が山のすそを縫うようにして立ち並んでいるので、前日、山口から走ってきた道路からもはっきり見てとれました。ちょうど新緑の季節にさしかかっている時期なので、余計に朱色が冴えています。山の中腹から約300m続く石段を登ったところに本殿があるのですが、そのすぐ近くに駐車場もあるので、階段を上らなくてもお参りはできるようです。今日もまた天気はよく、ここから見渡せる津和野の町は素晴らしかったですよ。

「太皷谷稲成〔たいこだにいなり〕神社」は、京都の「伏見稲荷大社」と同じような千本鳥居が山のすそを縫うようにして立ち並んでいるので、前日、山口から走ってきた道路からもはっきり見てとれました。ちょうど新緑の季節にさしかかっている時期なので、余計に朱色が冴えています。山の中腹から約300m続く石段を登ったところに本殿があるのですが、そのすぐ近くに駐車場もあるので、階段を上らなくてもお参りはできるようです。今日もまた天気はよく、ここから見渡せる津和野の町は素晴らしかったですよ。

次に訪れたのが、山口県庁に隣接してある「旧山口藩庁門」、大正建築の粋を集めたという「山口県旧県会議事堂(国指定の重要文化財)」とそのすぐ隣にある「旧県庁舎」。議事堂の議場に入り、議長席に座ったり演壇に立ったりして遊びました。その時代の県会議員はさぞかし偉かったのでしょうね。旧県庁舎の中にそのまま残されている知事室を見ると、それよりさらに偉かったのが県知事だというのがよくわかります。いまもその名残は多くの県で残っているようですが。

次に訪れたのが、山口県庁に隣接してある「旧山口藩庁門」、大正建築の粋を集めたという「山口県旧県会議事堂(国指定の重要文化財)」とそのすぐ隣にある「旧県庁舎」。議事堂の議場に入り、議長席に座ったり演壇に立ったりして遊びました。その時代の県会議員はさぞかし偉かったのでしょうね。旧県庁舎の中にそのまま残されている知事室を見ると、それよりさらに偉かったのが県知事だというのがよくわかります。いまもその名残は多くの県で残っているようですが。

カルスト(Karst)とは、石灰岩など、水に溶けやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵蝕されてできた地形(鍾乳洞などの地下地形も含む)で、秋吉台は日本最大の広さ。その地下にあるのが、国の特別天然記念物に指定されている秋芳洞【あきよしどう】です。ほかのものも合わせると、秋吉台には450以上もの鍾乳洞があるとのこと。

カルスト(Karst)とは、石灰岩など、水に溶けやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵蝕されてできた地形(鍾乳洞などの地下地形も含む)で、秋吉台は日本最大の広さ。その地下にあるのが、国の特別天然記念物に指定されている秋芳洞【あきよしどう】です。ほかのものも合わせると、秋吉台には450以上もの鍾乳洞があるとのこと。

車は刀比羅宮」参道の途中(500段目)にあるカフェ「神椿」に駐車。ここは東京・銀座の資生堂パーラー直営で、飲食さえすれば駐車OKなのです。参道の階段は、「本宮」までで785段ありますから(実はまだその先に奥社=「厳魂【いずたま】神社)があり、そこまでだと1368段だそうです!)、その途中にあるのは大助かり。

車は刀比羅宮」参道の途中(500段目)にあるカフェ「神椿」に駐車。ここは東京・銀座の資生堂パーラー直営で、飲食さえすれば駐車OKなのです。参道の階段は、「本宮」までで785段ありますから(実はまだその先に奥社=「厳魂【いずたま】神社)があり、そこまでだと1368段だそうです!)、その途中にあるのは大助かり。

実はこの日の昼前、九段下にある九段坂病院まで友人の見舞いに行きました。そのあと集合場所の大磯まで列車に乗るため東京駅まで行くことにしていたのですが、天気があまりによく、歩きなさいなと言わんばかり。そこで、九段下からお濠沿いを、途中から北の丸公園、さらに皇居東御苑と歩きました。清水門から北の丸公園に入ってしばらく歩くと、吉田茂の銅像が立っています。今日の夕方「旧吉田茂邸」に行く身にとっては、これは無視できません。近づいて写真を撮りました。

実はこの日の昼前、九段下にある九段坂病院まで友人の見舞いに行きました。そのあと集合場所の大磯まで列車に乗るため東京駅まで行くことにしていたのですが、天気があまりによく、歩きなさいなと言わんばかり。そこで、九段下からお濠沿いを、途中から北の丸公園、さらに皇居東御苑と歩きました。清水門から北の丸公園に入ってしばらく歩くと、吉田茂の銅像が立っています。今日の夕方「旧吉田茂邸」に行く身にとっては、これは無視できません。近づいて写真を撮りました。

このドラマは終戦後、ソ連が占領した旧満州にいた日本軍兵士や、移民で現地に行っていた民間人、合わせて150万人ほどが悲惨な状況に置かれているので、彼らを1日も早く故国へ帰してあげたいと行動を起こした日本人3人の物語。それを実現するため、3人がひそかに日本に戻って、進駐軍GHQのマッカーサー元帥と交渉するのですが、それを陰で支援したのが吉田茂だったのです。画面に登場した吉田茂を見て、私たちのテンションも上がりました。それはそうでしょう、夕方まで吉田茂の居所にいたのですから。私なんぞは、朝、昼、夜と1日に3回も吉田茂と出会ったわけで、興奮しっぱなし。まあ、そのわりには夜グッスリ眠りましたが(笑)。世の中、こんな不思議なこともあるのですね。

このドラマは終戦後、ソ連が占領した旧満州にいた日本軍兵士や、移民で現地に行っていた民間人、合わせて150万人ほどが悲惨な状況に置かれているので、彼らを1日も早く故国へ帰してあげたいと行動を起こした日本人3人の物語。それを実現するため、3人がひそかに日本に戻って、進駐軍GHQのマッカーサー元帥と交渉するのですが、それを陰で支援したのが吉田茂だったのです。画面に登場した吉田茂を見て、私たちのテンションも上がりました。それはそうでしょう、夕方まで吉田茂の居所にいたのですから。私なんぞは、朝、昼、夜と1日に3回も吉田茂と出会ったわけで、興奮しっぱなし。まあ、そのわりには夜グッスリ眠りましたが(笑)。世の中、こんな不思議なこともあるのですね。

それにしても、この作品を上映していた桜坂劇場は、那覇でも不思議なエリアの一角にあります。昭和40年代の匂いをまだ色濃く残しているこの界隈にも再開発の波が押し寄せており、つい2、3年前にはアメリカ系の高級ホテル「Hyatt Regency」が開業しましたし、こじゃれたフレンチレストランもちらほら。でも、桜坂劇場のすぐ近くにはその手がまだ及んでいません。

それにしても、この作品を上映していた桜坂劇場は、那覇でも不思議なエリアの一角にあります。昭和40年代の匂いをまだ色濃く残しているこの界隈にも再開発の波が押し寄せており、つい2、3年前にはアメリカ系の高級ホテル「Hyatt Regency」が開業しましたし、こじゃれたフレンチレストランもちらほら。でも、桜坂劇場のすぐ近くにはその手がまだ及んでいません。 それがはっきり感じられるのが劇場の真ん前にある駐車場。いまどきの「100駐」ではありません。小屋のような建物があって、そこに「管理者不在の場合は 備付けの封筒に車両番号と駐車時間を記入し 封筒に500円を入れ(おりまげ)投入口に入れてください」と書かれた掲示があったりします。東京のような、殺伐とした都会では考えもつかないチョーのんびりした話で、このゆるさが沖縄の魅力なのですね。

それがはっきり感じられるのが劇場の真ん前にある駐車場。いまどきの「100駐」ではありません。小屋のような建物があって、そこに「管理者不在の場合は 備付けの封筒に車両番号と駐車時間を記入し 封筒に500円を入れ(おりまげ)投入口に入れてください」と書かれた掲示があったりします。東京のような、殺伐とした都会では考えもつかないチョーのんびりした話で、このゆるさが沖縄の魅力なのですね。

3月前半の土・日は大々的なイベントもあり、村人たちが総出でおもてなし。今日は平日でしたが、それでもかなりの人がやってきていました。

3月前半の土・日は大々的なイベントもあり、村人たちが総出でおもてなし。今日は平日でしたが、それでもかなりの人がやってきていました。

それでも、さすが世界遺産、二条城にはたくさんの人がやって来ていました。早めにクローズする二の丸御殿から先にということで、中に入ります。土足はNGなので、入り口で靴を脱ぐのですが、これでよけい寒さが募ります。二条城も、外国のこの種の宮殿も、その空間はすさまじく広いのですが、二条城は木造の日本家屋。外の空気がほとんどもろに入ってくるので、ヨーロッパの石造りの建物とはまったく違い、中に長くいると寒くて寒くて……。しかも、床のほとんどは木ですから、靴を脱いだ足に下から冷気がどんどん伝わってきて、長い時間歩いているともう我慢できなくなります。

それでも、さすが世界遺産、二条城にはたくさんの人がやって来ていました。早めにクローズする二の丸御殿から先にということで、中に入ります。土足はNGなので、入り口で靴を脱ぐのですが、これでよけい寒さが募ります。二条城も、外国のこの種の宮殿も、その空間はすさまじく広いのですが、二条城は木造の日本家屋。外の空気がほとんどもろに入ってくるので、ヨーロッパの石造りの建物とはまったく違い、中に長くいると寒くて寒くて……。しかも、床のほとんどは木ですから、靴を脱いだ足に下から冷気がどんどん伝わってきて、長い時間歩いているともう我慢できなくなります。

「明るい色彩とはっきりしたかたちを特徴とする作風で広く知られ……特に、花や虫、鳥など身近な生きものを描く晩年の作品は、世代を超えて多くの人に愛されています」と「西洋近代美術館」のwebサイトにもありますが、初期の陰鬱で暗い作品群とは真逆と言ってよい、晩年の明るく楽しい作品が数多く展示されていました。もともと理科系的な頭脳の持ち主だったようですが、年老いるにつれて、シンプルながら緻密に計算された、それでいてほのぼのとした雰囲気もただよう絵を描いた熊谷守一。めっぽう若い感性の持ち主だったことが想像できます。若い女性にウケているのも、それが理由でしょう。

「明るい色彩とはっきりしたかたちを特徴とする作風で広く知られ……特に、花や虫、鳥など身近な生きものを描く晩年の作品は、世代を超えて多くの人に愛されています」と「西洋近代美術館」のwebサイトにもありますが、初期の陰鬱で暗い作品群とは真逆と言ってよい、晩年の明るく楽しい作品が数多く展示されていました。もともと理科系的な頭脳の持ち主だったようですが、年老いるにつれて、シンプルながら緻密に計算された、それでいてほのぼのとした雰囲気もただよう絵を描いた熊谷守一。めっぽう若い感性の持ち主だったことが想像できます。若い女性にウケているのも、それが理由でしょう。

いまでも街全体に昭和の匂いがかなり濃厚にただよっており、昼ひなかから営業している飲み屋も少なくありません(これは、東京・浅草と同じく、JRAの場外馬券売り場=WINSが近くにあるためです)。その一角で、ピョンチャン冬季五輪の男子フィギュアをテレビ観戦するのも一興ではないかと、今日参加した8人全員の意見が一致。さっそくあたりを徘徊して見つけたのが中華料理屋。なんの変哲もない店でしたが、どうしてどうして味はハイレベル。中国・福建省出身のおかみさんを相手に会話も楽しみながら、羽生結弦選手の金メダル確定の瞬間を全員で祝いました。

いまでも街全体に昭和の匂いがかなり濃厚にただよっており、昼ひなかから営業している飲み屋も少なくありません(これは、東京・浅草と同じく、JRAの場外馬券売り場=WINSが近くにあるためです)。その一角で、ピョンチャン冬季五輪の男子フィギュアをテレビ観戦するのも一興ではないかと、今日参加した8人全員の意見が一致。さっそくあたりを徘徊して見つけたのが中華料理屋。なんの変哲もない店でしたが、どうしてどうして味はハイレベル。中国・福建省出身のおかみさんを相手に会話も楽しみながら、羽生結弦選手の金メダル確定の瞬間を全員で祝いました。

ホテルに戻り荷物を整理し、町の観光に出ました。クールからチューリヒまでの1時間も、途中、湖の先に雪を戴いたアルプスが見えましたが、夏でもアルプスの山並みが観られるのはうらやましいかぎりです。湖畔の桟橋(遊覧船が走っているようです)まで出ると、真正面にアルプスが! ただ、町の中はどこもかしこも工事、工事のようでクレーンだらけ。そのため、かなり興趣をそがれたものの、ヨーロッパの金融の中心の一つだけあって、お金持ちを相手にした高級ブランドの店がいくつもありました。

ホテルに戻り荷物を整理し、町の観光に出ました。クールからチューリヒまでの1時間も、途中、湖の先に雪を戴いたアルプスが見えましたが、夏でもアルプスの山並みが観られるのはうらやましいかぎりです。湖畔の桟橋(遊覧船が走っているようです)まで出ると、真正面にアルプスが! ただ、町の中はどこもかしこも工事、工事のようでクレーンだらけ。そのため、かなり興趣をそがれたものの、ヨーロッパの金融の中心の一つだけあって、お金持ちを相手にした高級ブランドの店がいくつもありました。

今日もまた好天が続きます。朝から、30分ほど電車に乗って郊外にあるディアヴォレッツァまで行きました。ここには標高約2978mのところに展望台があり、4000m級の山々を間近に臨むことができます。展望台までは鉄道駅からロープウェイに乗って10分ほどで到着。ただ「展望台」というのは夏の言い方で、冬場はスキー場です。あとほんのわずかで標高3000メートルに達するゲレンデには地元の人を中心にスキーヤーがびっしり。スクールもあるので、なんともにぎやかです。ただ、もともとは広い場所ですし人口も少ないので、日本のスキー場のようにせせこましさはまったく感じられません。

今日もまた好天が続きます。朝から、30分ほど電車に乗って郊外にあるディアヴォレッツァまで行きました。ここには標高約2978mのところに展望台があり、4000m級の山々を間近に臨むことができます。展望台までは鉄道駅からロープウェイに乗って10分ほどで到着。ただ「展望台」というのは夏の言い方で、冬場はスキー場です。あとほんのわずかで標高3000メートルに達するゲレンデには地元の人を中心にスキーヤーがびっしり。スクールもあるので、なんともにぎやかです。ただ、もともとは広い場所ですし人口も少ないので、日本のスキー場のようにせせこましさはまったく感じられません。

お茶を飲みながら待つこと30分。サンモリッツ方面に向かう電車が来たので、それに乗って戻ります。町は今日も相変わらず、お金持ちが出歩いていました。スーパーやお土産屋、スポーツ用品店をのぞいたりしながらぶらぶら歩いていると、おいしそうなチョコレートを売っている店が。この店が大穴というか、ドアを開けて中に入ると、なんとケーキやサンドイッチも売っていますし、さらにその奥はカフェになっていました。店先で買ったものを中で食べることができるのです。

お茶を飲みながら待つこと30分。サンモリッツ方面に向かう電車が来たので、それに乗って戻ります。町は今日も相変わらず、お金持ちが出歩いていました。スーパーやお土産屋、スポーツ用品店をのぞいたりしながらぶらぶら歩いていると、おいしそうなチョコレートを売っている店が。この店が大穴というか、ドアを開けて中に入ると、なんとケーキやサンドイッチも売っていますし、さらにその奥はカフェになっていました。店先で買ったものを中で食べることができるのです。

今日は、ここサンモリッツの冬の名物「氷上競馬(White Turf)」が開催されます。この町はサンモリッツ湖畔に位置していますが、冬は湖が全面的に氷結、その上を整備してレース場に造成し、競馬がおこなわれるのです。もちろん、芝でもダート(砂)でもないので、馬は氷用の蹄鉄を付けられています。おかげで、氷の上でも滑ったり転んだりしないで済むわけですね。

今日は、ここサンモリッツの冬の名物「氷上競馬(White Turf)」が開催されます。この町はサンモリッツ湖畔に位置していますが、冬は湖が全面的に氷結、その上を整備してレース場に造成し、競馬がおこなわれるのです。もちろん、芝でもダート(砂)でもないので、馬は氷用の蹄鉄を付けられています。おかげで、氷の上でも滑ったり転んだりしないで済むわけですね。

それにしても驚いたのは観客のいでたち。ほとんど高級毛皮の見本市という状態です。年齢・性別に関係なし。祖父母、父母、2人の子ども、6人全員が毛皮のコート、それも上半身だけといったものでなく、足もとまで覆うロング丈です。特設スタンドの端から端まで全員が毛皮を身にまとっているなどというシーンも珍しくありません。

それにしても驚いたのは観客のいでたち。ほとんど高級毛皮の見本市という状態です。年齢・性別に関係なし。祖父母、父母、2人の子ども、6人全員が毛皮のコート、それも上半身だけといったものでなく、足もとまで覆うロング丈です。特設スタンドの端から端まで全員が毛皮を身にまとっているなどというシーンも珍しくありません。

それと連れてきている犬のレベルの高さには驚きました。そもそも犬それも大型犬を飼うのはお金持ちの証しだそうですが、どれも皆ホント立派なこと。日本では見たこともない、とてつもなく高価な感じの犬を連れている人をあちこちで見かけました。

それと連れてきている犬のレベルの高さには驚きました。そもそも犬それも大型犬を飼うのはお金持ちの証しだそうですが、どれも皆ホント立派なこと。日本では見たこともない、とてつもなく高価な感じの犬を連れている人をあちこちで見かけました。

ミラノ中央駅を朝9時過ぎに出発、3時間少々でティラーノに着きました。この日は国鉄(正確にはノルディターリアという、日本風にいうと第3セクターのような会社でしょうか)、それもローカル線なので、車両はかなり古くボロボロです。私たちが乗った車両もエアコンが故障していました。

ミラノ中央駅を朝9時過ぎに出発、3時間少々でティラーノに着きました。この日は国鉄(正確にはノルディターリアという、日本風にいうと第3セクターのような会社でしょうか)、それもローカル線なので、車両はかなり古くボロボロです。私たちが乗った車両もエアコンが故障していました。

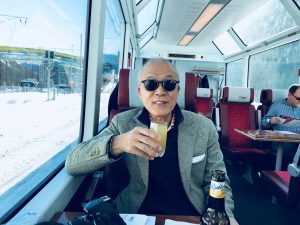

10年前に乗ったのは真夏だったので、こんどはそれと真逆の季節。スイスなので、ほとんど1年中晴れてはいるようですが、冬はやはり空も一段と清く澄んでいます。おまけに途中の景色のほとんどは、雪に覆われたアルプスの山々。天井まで伸びる大きな窓から見える青い空と白い雪の心地いいことといったらありません。

10年前に乗ったのは真夏だったので、こんどはそれと真逆の季節。スイスなので、ほとんど1年中晴れてはいるようですが、冬はやはり空も一段と清く澄んでいます。おまけに途中の景色のほとんどは、雪に覆われたアルプスの山々。天井まで伸びる大きな窓から見える青い空と白い雪の心地いいことといったらありません。

ティラーノから列車はどんどん登り、最高地点では2300m。そこを過ぎると下りに入り、乗換駅のポジターノで下車。そこからサンモリッツまでは15分ほどでしょうか。この町も10年前に訪れていますが、8月だったので、景色はまったく違います。それに気温の低いこと。最高気温が1度、2度ですから、かなり厚着をしてきたものの、身を切るような寒さには太刀打ちできません。同じ町を真逆の季節に訪れるというのは、ほとんど初めての経験ですが、なかなか興味深いものがあります。「雪」があるだけでこうも違うというのは、やはり不思議な感じがします。

ティラーノから列車はどんどん登り、最高地点では2300m。そこを過ぎると下りに入り、乗換駅のポジターノで下車。そこからサンモリッツまでは15分ほどでしょうか。この町も10年前に訪れていますが、8月だったので、景色はまったく違います。それに気温の低いこと。最高気温が1度、2度ですから、かなり厚着をしてきたものの、身を切るような寒さには太刀打ちできません。同じ町を真逆の季節に訪れるというのは、ほとんど初めての経験ですが、なかなか興味深いものがあります。「雪」があるだけでこうも違うというのは、やはり不思議な感じがします。

4泊したパドヴァも今日で最後。ミラノ行きの列車が出発する午後1時半ごろまで数時間フリーだったので、駅からトラムで10分ほど行ったところにある公園「プラート・デッラ・ヴァッレ」に行ってみました。この公園がなんともユニークで、ローマで観た「スタディオ・オリンピコ」のように、楕円形の敷地の外周を80体ほどの大理石像が囲んでいるのです。公園全体は人口の川(水路)に囲まれ、中央には小さな噴水が。それを中心に、上下左右対称に4つの部分に仕切られています。公園の外側を取り囲む広場のようなところには野菜や果物を売るテント張りの店が並んでいました。すぐ近くに、世界遺産にも指定されている世界最古(1545年)の植物園「オルト・ボタニコ」もあるので観たかったのですが、冬場の植物園はキホン冴えないのでパス。

4泊したパドヴァも今日で最後。ミラノ行きの列車が出発する午後1時半ごろまで数時間フリーだったので、駅からトラムで10分ほど行ったところにある公園「プラート・デッラ・ヴァッレ」に行ってみました。この公園がなんともユニークで、ローマで観た「スタディオ・オリンピコ」のように、楕円形の敷地の外周を80体ほどの大理石像が囲んでいるのです。公園全体は人口の川(水路)に囲まれ、中央には小さな噴水が。それを中心に、上下左右対称に4つの部分に仕切られています。公園の外側を取り囲む広場のようなところには野菜や果物を売るテント張りの店が並んでいました。すぐ近くに、世界遺産にも指定されている世界最古(1545年)の植物園「オルト・ボタニコ」もあるので観たかったのですが、冬場の植物園はキホン冴えないのでパス。

公園からトラムに乗り、「市庁舎」などが建つ町の中心街に。ここもまた二つの大きな広場(「エルベ広場」と「シニョーリ広場」)があり、テントがびっしり並んでいます。屋外市場ですね。「エルベ広場」に面する「ラジョーネ宮(サローネ)」という建物の1階部分には肉屋や魚屋やカフェが店を構えており、市場の延長といった感じです。

公園からトラムに乗り、「市庁舎」などが建つ町の中心街に。ここもまた二つの大きな広場(「エルベ広場」と「シニョーリ広場」)があり、テントがびっしり並んでいます。屋外市場ですね。「エルベ広場」に面する「ラジョーネ宮(サローネ)」という建物の1階部分には肉屋や魚屋やカフェが店を構えており、市場の延長といった感じです。

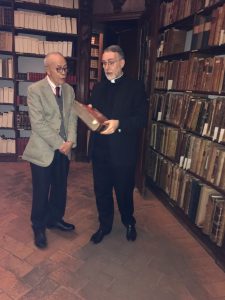

圧巻は1500年前に書かれたヘブライ語の聖書。中に挿絵も描かれているのですが、それがまた「挿絵」というには恐れ多いものばかり。金箔が貼られていたりラピスラズリから作ったインクというか顔料が塗られていたりで、この世のものとは思えない美しい色彩です。また、「手書き」だというのに、どの文字もまるで印刷されたかのように、同じ大きさ、同じ書体で、これには驚きました。

圧巻は1500年前に書かれたヘブライ語の聖書。中に挿絵も描かれているのですが、それがまた「挿絵」というには恐れ多いものばかり。金箔が貼られていたりラピスラズリから作ったインクというか顔料が塗られていたりで、この世のものとは思えない美しい色彩です。また、「手書き」だというのに、どの文字もまるで印刷されたかのように、同じ大きさ、同じ書体で、これには驚きました。

ヴァポレットに乗り最初に降りたのが、フォンダメンテ・ヌオーヴェという船着き場。その前に立つ病院を抜けた先が最初の目的地「サンテ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会」です。病院自体もその昔、この教会が建てたのが起源なのでしょう。これだけ立派な病院を提供できるのですから、たいそう力を持っていたにちがいありません。

ヴァポレットに乗り最初に降りたのが、フォンダメンテ・ヌオーヴェという船着き場。その前に立つ病院を抜けた先が最初の目的地「サンテ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会」です。病院自体もその昔、この教会が建てたのが起源なのでしょう。これだけ立派な病院を提供できるのですから、たいそう力を持っていたにちがいありません。

私たちが座るとすぐ、日本人6人のグループ客が入ってきて、そのあとも、続々日本人が。テーブル席は「ここって、ヴェネツィアだよね?」と確かめたくなるような様相です。日本語メニューがやはり利いているのでしょう。日本の観光地も、英語や中国語、韓国語、フランス語など、多く訪れる国の言葉で記したメニューを、店内ではなく、外の目立つところに貼り出すと、客がどんどん入ってくるのではないかと昔から思っているのですが、それは間違いなさそうです。「うまい・まずい」の前に、「何を食べられるか」のほうが決め手になるからです。ただ、“There is Japanese menu inside.”という貼り紙(浅草で見かけました)に利き目があるのかという疑問は残りますが……。

私たちが座るとすぐ、日本人6人のグループ客が入ってきて、そのあとも、続々日本人が。テーブル席は「ここって、ヴェネツィアだよね?」と確かめたくなるような様相です。日本語メニューがやはり利いているのでしょう。日本の観光地も、英語や中国語、韓国語、フランス語など、多く訪れる国の言葉で記したメニューを、店内ではなく、外の目立つところに貼り出すと、客がどんどん入ってくるのではないかと昔から思っているのですが、それは間違いなさそうです。「うまい・まずい」の前に、「何を食べられるか」のほうが決め手になるからです。ただ、“There is Japanese menu inside.”という貼り紙(浅草で見かけました)に利き目があるのかという疑問は残りますが……。 ただ、日本語メニューだけでは十分とはいえないかもしれません。この店はおかみさんの愛想が素晴らしくいいのです。当意即妙の受け答え(それも日本語プラス英語)が的確で、日本人の客を和ませてくれます。それでおいしければ言うことないのですが、幸い、今日も私たちの口に合いました。今回の旅は、食事に関してはいまのところハズレがなく、ラッキーな日が続いています。

ただ、日本語メニューだけでは十分とはいえないかもしれません。この店はおかみさんの愛想が素晴らしくいいのです。当意即妙の受け答え(それも日本語プラス英語)が的確で、日本人の客を和ませてくれます。それでおいしければ言うことないのですが、幸い、今日も私たちの口に合いました。今回の旅は、食事に関してはいまのところハズレがなく、ラッキーな日が続いています。