2016年12月20日

12月16日は広島市内で開催された、あるNPO法人の年末懇親会に出席しました。主催者から、「20分間差し上げるので本の前宣伝をしてください」とのありがたいお言葉を頂戴したので、スピーチさせていただきました。「本」というのは、今日、書店に並んだ『広島の力』(青志社刊)のことです。

今年の秋、日本のプロ野球は「カープ一色」といった感じでした。もちろん、パ・リーグでも北海道日本ハムと福岡ソフトバンクとの間で激しい優勝争いが繰り広げられていましたが、セかパか、どちらに関心が集まったかといえば。やはり「25年ぶりのリーグ優勝がかかっていた「広島カープ」のせ・リーグでしょう。

今年の「流行語大賞」にも輝いた、例の“神った!”というキャッチフレーズが与えられた鈴木誠也選手をはじめ、田中浩輔、菊池涼介、丸佳浩らが大活躍。投手陣もマエケンがいない中、野村佑輔(16勝)やジョンソン(15勝)の奮闘で、8月にはほかの5チームをちぎっていました。こうなると広島市民・県民はチョーが付くハイテンションに。それでなくても熱いファンたちは、優勝を信じ、ほとんど毎日が「マジックナンバー1」状態。盛り場もさぞかしうるおったにちがいありません。

9月1日、たまたま仕事で広島を訪れたのですが、2年ほど来ていないうちに、北側の新幹線口も南側も、かなり様子が変わっていました。南側の再開発エリアはすっかり整備されており、高いビルが建っています。52階建てのオフィスビルやら50階建てのマンションやら、ホテルやら、これから2年くらいのうちにどんどん完成していくのでしょうが、ちょっと想像がつきません。巷でよく聞く会話ですが、「ここ、前、何があったんだっけ?」と聞かれると、まず覚えていませんよね。広島の駅前もそうなる日が近いようです。

北側と南側とをつなぐ自由通路の工事も一気に加速している様子でした。これまで地下道でしか結ばれていなかった南と北が空中回廊で結ばれるのですから、かなりの大工事のはず。その様子をどうやって説明したら頭を抱えてしまったのですが、「AND BUILD HIROSHIMA」というウェブサイトに、まるで実況中継のような描写があり、「なるほど」と納得させられてしまいます。すごいですね~。

http://ab-hiroshima.com/201609ekikita

「鯉党のひろしま街づくり日記」というウェブサイトにも、詳しく紹介されていました。

http://urbankoikoi.blog63.fc2.com/blog-category-11.html

また、北側は以前JRの病院くらいしかなかったのが、「二葉の里地区まちづくり」とネーミングされた再開発事業スタート。テレビ局の社屋はじめ、いくつかの建物がこれからできるようで、塀で囲まれていました。すべてが完成するころには、北側の新幹線口から駅北側一帯が空中回廊を通じて一体化し、それはもう、これまでの広島駅とはまったく装いが一新するのではないでしょうか。

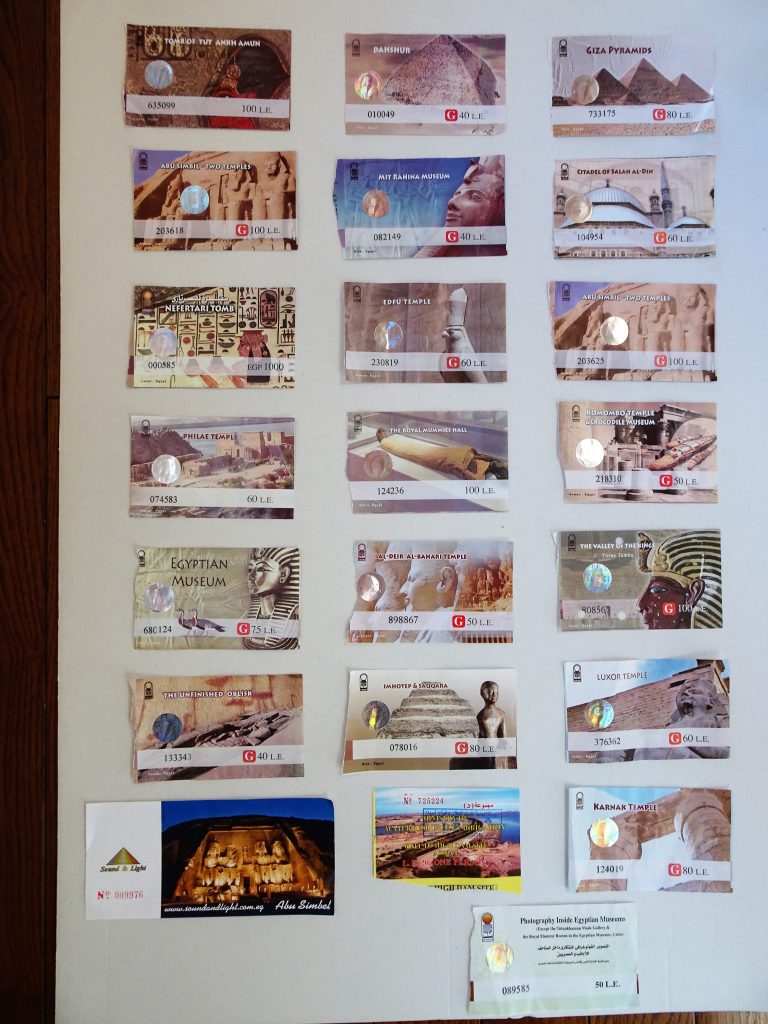

そんな「広島」をまた取り上げてみませんかというお話を、旧知の出版社社長から頂戴したのは、9月の初め。「だって、カープ、カープで、いま日本中が大騒ぎですから」と。しかし、それは「いま」(月初めのこと)であって、本を出せるのは、どんなに急いでも年末でしょう。しかも、その間、スペインに行ったりエジプトに行ったりと、20日間くらいは何もできない状況になります。正味はほんのひと月。大丈夫かなとも思いましたが、前作『広島学』以来、「広島」にはぞっこんの私としては、簡単にお断わりする気にもなれません。ということで、タイムリミットを提示したところ、「大丈夫です」とのご返事。

ただ、本のタイトルはすぐ決まりました。『広島の力』です。カープが優勝できたのはカープの戦力やスタッフの指導力だけではない、それ以外の目に見えない力が働いているはずだ! というのが私の立てた仮説です。その考えに基づいて資料を漁ってみると、思ったとおりでした。優勝を後押しする力が、カープファンだけでなく、普通の市民・県民の間で、ひょっとすると日本中、いや世界中に散らばっている「広島遺伝子」が発現し、それが目に見えない力として働いた結果、25年ぶりの優勝が実現したのです。

全体の構成だけはあらかた決めておき、「せーの!」でスタートしたのは、バルセロナから戻ってから。すでに10月10日を過ぎていました。それでも、資料探し、原稿執筆と、自分でも驚くほどハカが行きます。これはもう『広島の力』以外の何物でもありません。その勢いもあって、予想どおりひと月で書き上げることができたのです。ゲラが出てからも、ページ数を増やしたいとのリクエストがあり、30ページ分ほど書き足しました。版元も、なんとか年内にと、たまたまとやかく言われ始めた「超過勤務抑制」「労働時間短縮」の声をよそに頑張り抜いてくださり、今日、無事配本となった次第。

16日の会合では、主催者から「当日の参加者に引き出物として配りたい」とのお話までいただき、書店に並ぶ前段階で早くも120冊がはけてしまいました。この調子で書店でもバンバン売れるといいのですが。