非常事態宣言下にあって、あれやこれや、ふだんやりつけないこと、したくてもできないことにかかずらわっていますが、今日は日曜日でもあり、オフにしました。というわけで、こんな時間を過ごしています。

スピリットアペロールを味わいながら、漫画を読んでいます。全60巻の『三国志』も、ようやく折り返しに近くなりました。読み終えるまでに、非常事態が解除になってほしいものです。

Facebook Post: 2020-05-10T12:49:15

非常事態宣言下にあって、あれやこれや、ふだんやりつけないこと、したくてもできないことにかかずらわっていますが、今日は日曜日でもあり、オフにしました。というわけで、こんな時間を過ごしています。

スピリットアペロールを味わいながら、漫画を読んでいます。全60巻の『三国志』も、ようやく折り返しに近くなりました。読み終えるまでに、非常事態が解除になってほしいものです。

Facebook Post: 2020-05-10T12:49:15

先々週はドライカレーにチャレンジしましたが、先週からは、スペインのバールで供されるメニューを片っ端から試し、ラタテュイュやカニのパテやら、これまでは食べる一方だったものを自力で作り、ひとり悦にいっています。今日の昼は、チキンの玉ネギジャムサンド。なんとか形になりました。味もそこそこで、よかったです。

Facebook Post: 2020-05-09T13:11:35

2月20日過ぎから始まった私たちの「自粛」は家の中の整理と大掃除。仕事の大きな区切りがあり、4月から娘一家との同居がスタートするからですが、こちらはようやくゴールが見えてきました。

私の仕事部屋も生まれ変わりましたよ。何十年も押入れの奥で眠っていたLPレコードを引っ張り出してきてプレーヤーで! 50年近く前「アップル」と言えば、Beatlesのレコードを出す会社でしたね。アナログの音、心が休まります。本棚も思いっきり整理し、楽しくて心地よい空間に変えてみました。

まだまだ「自粛」の日々は続きそう。忙しくてこれまでできなかったことをしてリフレッシュしたいと思っています。まずはお笑いと落語のDVDからかなぁ。

最初の頃は、大好きなメキシコ産CORONAビールで体を消毒して…なーんてバカなジョークを口にしていた私ですが、もうそんなことも口にできない状況に。それもこれも愚かな首相のノロマというか愚策の連発のおかげ。とりあえず無事でいるので、開いた口がふさがらないのをアベノマスクでふさぎながら、山ほどあるやりたいことをゆっくりこなしていきます。また、ご報告します。

Facebook Post: 2020-04-03T12:57:36

仕事上の大きな区切りを迎え、いま自宅兼事務所の大整理の真っ最中。第一段階まで終わり、富士五湖まで息抜きに行ってきました。昨日の空はもう最高。あさは山中湖からチョー間近にくっきり。午後の河口湖からは頭に雲がかかってしまいましたが、それでも美しさは、衰えません。

一昨日までに2000冊の本を処分し、不要になったデスクやら何やら粗大ゴミが8点。あと1000冊の本を処分すると、ホント身軽になれそうです。

Facebook Post: 2020-02-28T17:23:05

紀尾井ホールでおこなわれた「東日本大震災復興支援」のチャリティーコンサートに誘われ、聴きに行ってきました。すると、演奏者の中に、51年前卒業した同じ高校の出身者が! 学科は違いますが、なんと2年生在学中に、飛び級で桐朋学園に入ったのだとか。大学時代に2留した私なんぞとは別の人種といった感じですが、それでも、こんなところで同窓生に出会うとは! なんだかうれしくなり、ツーショットをお願いしてしまいました。

Facebook Post: 2020-02-17T23:31:54

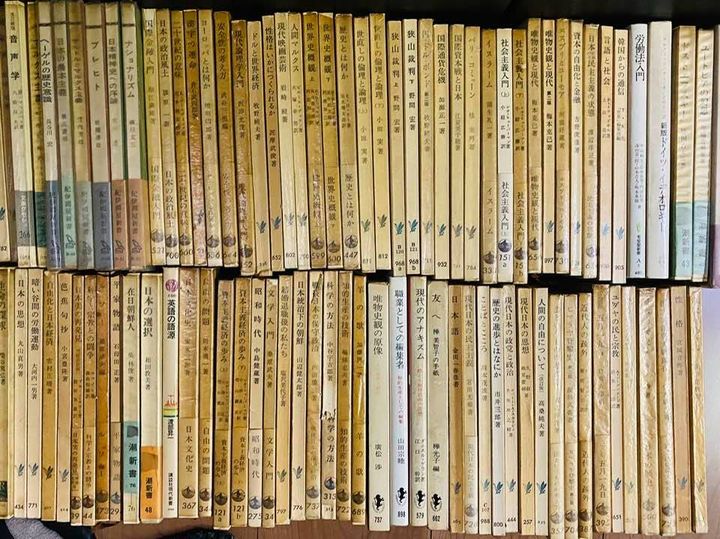

いま家の中は断捨離のまっただ中。今日は書棚を整理し、学生時代に読んだ本が相手。毎日、こんな小難しいのを相手にしていたのですね。いまさらながら、自分に拍手したくなりました。

Facebook Post: 2020-02-13T21:35:26

鹿児島ついでに、お隣宮崎県の飫肥という町に行きました。「おび」と読みます。生家の近くにある、その名も国際交流センターというとても立派な施設。郷土の大いなる誇りのようです。

江戸時代は城下町で、”九州の小京都”と言われるだけあって落ち着いた雰囲気。でも、城下町につきものの「おいしい和菓子」のないのが残念でした。城の周りはさまざまな緋寒桜がほぼ満開で、これは河津桜。

Facebook Post: 2020-02-11T08:55:15

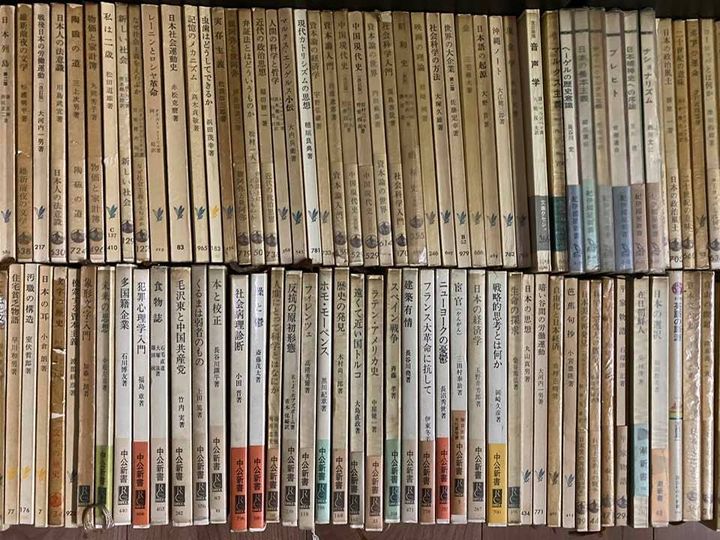

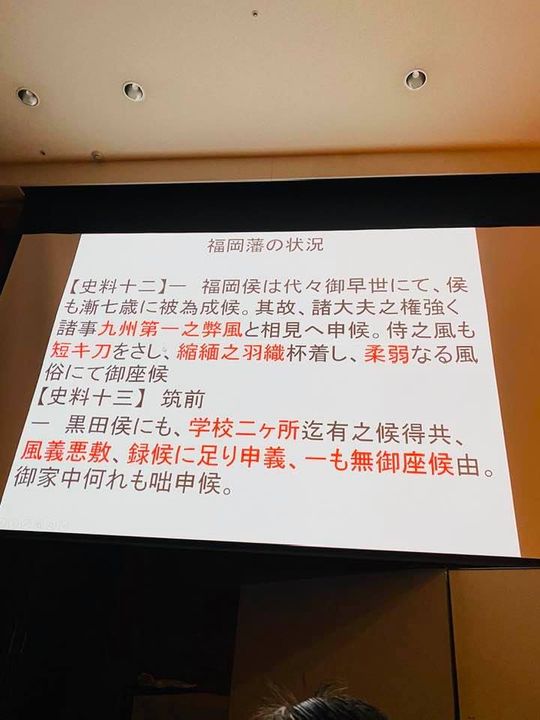

テレビでおなじみ、磯田道史先生の含蓄に富んだ講演を聞き、ホント勉強になりました。県内各市のブースも盛り上がり、次回開催地・島根県浜田市のアピールも絶好調。東京からの行きがけに目にした富士山も、今日見た桜島も、ニッコリ微笑んでいるようでした。

Facebook Post: 2020-02-02T22:25:08

朝からこんな景色を目にすれば、仕事への意欲も湧いてきます。写真撮影はもちろんNGですから、これは観光パンフレットから借用したもの。でも、昨夜泊まった鹿児島市内のホテルで、今朝7時20分ごろ体験できました。今日も働くぞーっ!

https://images.app.goo.gl/NHYX1GBSKr846isAA

https://images.app.goo.gl/NHYX1GBSKr846isAA

Facebook Post: 2020-02-02T08:07:31

2019年12月1日

今日は朝から川面に霧が立ち込めています。川そのものが大きいので、前面を覆うほどではないものの、逆にその存在感の強さと言ったらありません。しかも、これが時間の経過とともにどんどん大きくなり、一時は船の周囲がまったく見えないほどでした。

今日は朝から川面に霧が立ち込めています。川そのものが大きいので、前面を覆うほどではないものの、逆にその存在感の強さと言ったらありません。しかも、これが時間の経過とともにどんどん大きくなり、一時は船の周囲がまったく見えないほどでした。

セント・フランシスヴィルからニューオーリンズまではわずか70~80キロなのですが、クルージングはなぜか後戻りします。時間稼ぎ=売り上げ増なのでしょう。それで訪れたのがノッタウエィ・プランテーションです。かつてのプランテーション経営者一族の屋敷で、数日前に見たロザリーマンションよりさらに上を行っている感じがしました。とはいえ、この屋敷を見るためにだけわざわざ1日費やすというのは、どうにも理解に苦しみます。

セント・フランシスヴィルからニューオーリンズまではわずか70~80キロなのですが、クルージングはなぜか後戻りします。時間稼ぎ=売り上げ増なのでしょう。それで訪れたのがノッタウエィ・プランテーションです。かつてのプランテーション経営者一族の屋敷で、数日前に見たロザリーマンションよりさらに上を行っている感じがしました。とはいえ、この屋敷を見るためにだけわざわざ1日費やすというのは、どうにも理解に苦しみます。

このテの邸宅の所有者のほとんどはその後没落するか、子孫が絶えるかしているようで、この屋敷も維持するのが大変のようです。ただ、ここは結婚式場、あるいは宿泊施設として利用されているようで、なんとか持っているようです。

このテの邸宅の所有者のほとんどはその後没落するか、子孫が絶えるかしているようで、この屋敷も維持するのが大変のようです。ただ、ここは結婚式場、あるいは宿泊施設として利用されているようで、なんとか持っているようです。

中にあるレストランで、昨日に続き“船内食”以外のものを口にすることができました。久しぶりの食事らしい食事に大満足。船に戻ると、霧もすっかり晴れ、ここ数日続いている穏やかな川面の風景に。夕方になると、空はきれいな茜色に。明日はいよいよニューオーリンズです。

中にあるレストランで、昨日に続き“船内食”以外のものを口にすることができました。久しぶりの食事らしい食事に大満足。船に戻ると、霧もすっかり晴れ、ここ数日続いている穏やかな川面の風景に。夕方になると、空はきれいな茜色に。明日はいよいよニューオーリンズです。

2019年11月30日

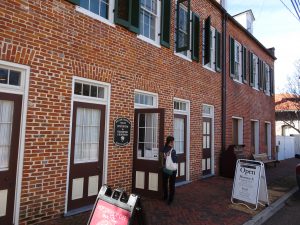

昨日は「そろそろ我慢の限界に近づきつつあります」などと書きましたが、今日は、それがよい方向に戻りました。というのも、上陸したセント・フランシスヴィルという小さな町に癒されたからです。

この町はいまでこそルイジアナ州に属していますが、その昔(1810年)は「西フロリダ共和国」の首都だったそうです。といっても、同国が存在したのはわずか90日間。それでも、住民たちは当時の国旗に強い誇りを持っている様子。

セント・フランシスヴィルはもともと、スペイン人が入植していたフロリダの一部でした。1803年の「ルイジアナ買収」で今日のアメリカ合衆国の形がほぼ定まったわけですが、それ以降もフロリダ半島から西の一帯はまだスペインの支配下にありました。しかし、少数の役人と軍隊しかいないこの地域に入っていったイギリス人たちが1810年、独立を求め反乱を起こします。それによって生まれたのが「西フロリダ共和国」。

反乱軍はバトンルージュ(現在はルイジアナ州)のスペイン守備隊を打ち負かし、新しい国=「西フロリダ共和国」を作りました。その首都が置かれたのがセント・フランシスコヴィルで、のちに「ボニー・ブルー・フラッグ(青地に単一白星)」と呼ばれる国旗を定めました。しかし、西フロリダ共和国は3カ月しか続かず、その一帯は新しく設けられたオーリンズ準州に組み入れられることになります。つまりこの地域はアメリカでもなくスペインでもない、独立した国だったのです。

反乱軍はバトンルージュ(現在はルイジアナ州)のスペイン守備隊を打ち負かし、新しい国=「西フロリダ共和国」を作りました。その首都が置かれたのがセント・フランシスコヴィルで、のちに「ボニー・ブルー・フラッグ(青地に単一白星)」と呼ばれる国旗を定めました。しかし、西フロリダ共和国は3カ月しか続かず、その一帯は新しく設けられたオーリンズ準州に組み入れられることになります。つまりこの地域はアメリカでもなくスペインでもない、独立した国だったのです。

小さな町ではありますが、観光には力を入れているようで、上陸してバスに乗る際にはバッグと割引券を配るなどしています。観光スポットが多いわけではないのですが、アメリカ聖公会教会には、1700年代に作られたとおぼしきお墓がぎっしり並び、驚きました。中に置かれていたパイプオルガンも、アメリカ南部では最古のものなのだとか。割引券を配っていただけあって、このサンクスギビングのさ中にどの店もオープンしていたのもよかったですね。ロイヤルストリートに建つ古い銀行を改造したお土産物屋さんはSALEをしていたこともあり、大繁盛でした。

小さな町ではありますが、観光には力を入れているようで、上陸してバスに乗る際にはバッグと割引券を配るなどしています。観光スポットが多いわけではないのですが、アメリカ聖公会教会には、1700年代に作られたとおぼしきお墓がぎっしり並び、驚きました。中に置かれていたパイプオルガンも、アメリカ南部では最古のものなのだとか。割引券を配っていただけあって、このサンクスギビングのさ中にどの店もオープンしていたのもよかったですね。ロイヤルストリートに建つ古い銀行を改造したお土産物屋さんはSALEをしていたこともあり、大繁盛でした。

しかし、私にとって最大の喜びは、この町ではおそらく唯一のスーパーマーケットで寿司とカップ麺を買えたことです。11月24日から約1週間続いていた“アメリカ南部メシ”からやっと解放され、ほっとしました。それでなくてもアメリカの食べ物は期待値が低いのに、南部のエリアですから、正直ほとんどゼロもしくはマイナス。それが朝・昼・夜の3食ですから、どんな我慢強い人でもネをあげてしまうのではないでしょうか。それが一気にプラス30くらいにまでは回復しました。単純といえば単純ですが、食事の大切さを改めて感じされられた気がします。この写真に海苔巻きは写っていませんが、スーパーのイートインコーナーでもう食べたあとだからです。キュウリで巻いたこちらのカニ(もどき)ロールはいまひとつでした。残念! でも、缶入りのビールは最高でしたよ。

しかし、私にとって最大の喜びは、この町ではおそらく唯一のスーパーマーケットで寿司とカップ麺を買えたことです。11月24日から約1週間続いていた“アメリカ南部メシ”からやっと解放され、ほっとしました。それでなくてもアメリカの食べ物は期待値が低いのに、南部のエリアですから、正直ほとんどゼロもしくはマイナス。それが朝・昼・夜の3食ですから、どんな我慢強い人でもネをあげてしまうのではないでしょうか。それが一気にプラス30くらいにまでは回復しました。単純といえば単純ですが、食事の大切さを改めて感じされられた気がします。この写真に海苔巻きは写っていませんが、スーパーのイートインコーナーでもう食べたあとだからです。キュウリで巻いたこちらのカニ(もどき)ロールはいまひとつでした。残念! でも、缶入りのビールは最高でしたよ。

2019年11月29日

それにしても、今回のクルージング、とにかくテンションが上がりません。そのせいか、時間の経過とともに疲労感が強まります。時差ボケがなかなか回復せず、毎晩長い時間眠れないせいもありそうです。

今日も朝4時過ぎに目が覚めてしまいました。しかし、デッキに出てみると、目の前に煌々とネオンの明かりが見えるではありませんか。「RIVER CENTER」の文字がまぶしいこと。バトンルージュの町です! やっと「都会」の匂いを感じさせる場所を訪れることができるのかと思うと、気持ちも多少は上向きに。これまで上陸した3つの町はどこも皆、歴史的・文化的にそれなりの意義はあっても、私たちのような異国の観光客にとってはいまひとつ満足できないところがありました。でも、今日こそは!

今日も朝4時過ぎに目が覚めてしまいました。しかし、デッキに出てみると、目の前に煌々とネオンの明かりが見えるではありませんか。「RIVER CENTER」の文字がまぶしいこと。バトンルージュの町です! やっと「都会」の匂いを感じさせる場所を訪れることができるのかと思うと、気持ちも多少は上向きに。これまで上陸した3つの町はどこも皆、歴史的・文化的にそれなりの意義はあっても、私たちのような異国の観光客にとってはいまひとつ満足できないところがありました。でも、今日こそは!

バトンルージュ(Baton Rouge)はもともとフランス語で、「赤い杖」を意味しています。先住民族のインディアンが狩場の境界に杉の木を赤く染めて標識としたのにちなんあだ名前だとか。この地に初めて植民してきたのはフランス人で1699年のこと。小さな町でしたが、1803年の「ルイジアナ買収」でアメリカ合衆国の領土となってから発展し、1817年には市になり、1849年にはルイジアナの州都に。南北戦争中は一時ニューオーリンズ市に移されたものの1882年、州都に戻っています。

バトンルージュ(Baton Rouge)はもともとフランス語で、「赤い杖」を意味しています。先住民族のインディアンが狩場の境界に杉の木を赤く染めて標識としたのにちなんあだ名前だとか。この地に初めて植民してきたのはフランス人で1699年のこと。小さな町でしたが、1803年の「ルイジアナ買収」でアメリカ合衆国の領土となってから発展し、1817年には市になり、1849年にはルイジアナの州都に。南北戦争中は一時ニューオーリンズ市に移されたものの1882年、州都に戻っています。

そうした歴史とは別に、この町の名前が記憶に残っているのは、1992年10月に起こった日本人留学生射殺事件のためです。殺されたのは、当時この町に留学していた名古屋の男子高校生。私の出身校のすぐ隣の高校だったので、よく覚えています。彼がハロウィンのパーティに参加しようとし、間違って訪れた家の当主に不法侵入者と誤解され、射殺されてしまったのです。当主に英語で「Freeze(動くな)!」ととがめられたのですが、それを「Please」と聞き間違い動いたため引き金をひいたという新聞記事はいまでも覚えています。たしかに、日本の高校英語では、「freeze」イコール「凍る」としか教えていられないでしょうから、理解できなかったとしても、致し方ない気もします。

それはともかく、事前にネットで調べたかぎりでは、この町に観光的な興味を満たしてくれそうなスポットはほぼ皆無。私としては、ツアー一行が利用するバスでの観光には参加せず、ダウンタウンからクルマで15分ほどのところにあるという動物園にでも行って気分転換をと思っていました。しかし、いざ船を降りると……。サンクスギビングのさ中で町はほぼお休み状態。頼みの観光案内所にも「CLOSED」の看板が出ています。仕方なく、数少ない名所の一つであるルイジアナ州庁舎をめざし歩いていくと、ヒューストンから家族4人でやってきたという日本人の一家族と遭遇。私たちが話している日本語を耳にし、「まさか」と思い話しかけてみたそうで、びっくりしていました。あまり見るべきものもないこんな町に日本人が! と思ったのでしょうね。

私たちが下船したのはダウンタウンの一角で官庁街。役所ならやっているかと思いきや、そこも皆お休みしています。そのため、歩行者の姿はなく、車もまばら。事前にツアーの添乗員さんから「間違いなくオープンしています」と教えられた州庁舎まで行ってみました。34階建て、下層階はギリシャ・ローマ時代を思わせるようなファサードが特徴的な建物はとにかく立派。国定歴史建造物に指定されているそうです。中に入り、まずは展望デッキに行くためエレベーターで27階へ。天気は素晴らしくよかったので、360度のパノラマが楽しめました。

私たちが下船したのはダウンタウンの一角で官庁街。役所ならやっているかと思いきや、そこも皆お休みしています。そのため、歩行者の姿はなく、車もまばら。事前にツアーの添乗員さんから「間違いなくオープンしています」と教えられた州庁舎まで行ってみました。34階建て、下層階はギリシャ・ローマ時代を思わせるようなファサードが特徴的な建物はとにかく立派。国定歴史建造物に指定されているそうです。中に入り、まずは展望デッキに行くためエレベーターで27階へ。天気は素晴らしくよかったので、360度のパノラマが楽しめました。

しかし、もっと新鮮だったのは入口のホールと州議会の議場のつくり。日本でも県庁・県議会の建物はどこも立派ですが、アメリカの州庁・州議会にはかないそうにありません。ここには州議会上下両院の議場のほか、州知事室、および一部の州行政機関が置かれているそうで、10万9千m²の敷地に建つ、高さ137mの庁舎(1932年に完成)は、アメリカ合衆国の州庁舎としてはいちばん、またバトンルージュ市内でもいちばん高い建物とのこと。

しかし、もっと新鮮だったのは入口のホールと州議会の議場のつくり。日本でも県庁・県議会の建物はどこも立派ですが、アメリカの州庁・州議会にはかないそうにありません。ここには州議会上下両院の議場のほか、州知事室、および一部の州行政機関が置かれているそうで、10万9千m²の敷地に建つ、高さ137mの庁舎(1932年に完成)は、アメリカ合衆国の州庁舎としてはいちばん、またバトンルージュ市内でもいちばん高い建物とのこと。

1階のホールには、州や合衆国の歴史に名をとどめる人たちの大きくて立派な彫像が何体も置かれていました。正面玄関に昇っていく階段には、合衆国50州の名前が、州に昇格した順に刻まれています。たかだか南部の1州でしかないのに、そこまでやるかとも思うのですが、フランス人が入植したこの一帯は、現在の「アメリカ合衆国」にとって大きな意味を持つ地域のようなのです。

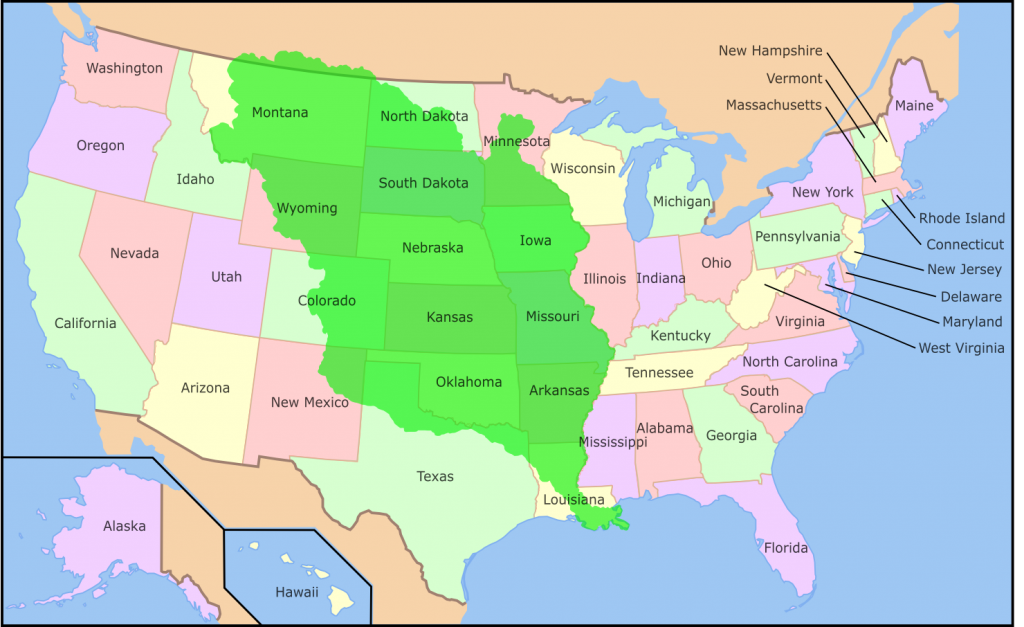

いまでこそルイジアナ州はさほどでもありませんが、18世紀前半はそれこそ「大ルイジアナ」(地図の緑色の部分すべて)の言葉どおり、とんでもない広さでした。1803年、その大ルイジアナ(面積にすると210万㎢)をフランスから1500万ドルで買収したことで、今日の“大アメリカ合衆国”が生まれたと言っても過言ではないのです。高校生のとき世界史の教科書でこの図を目にしたときとても驚いたのを、いまでも鮮明に覚えています。

それはともかく、今日もまた帰船は正午過ぎ。よく考えてみると、船から離れるのは毎日せいぜい3~4時間。これで7泊するのですから、正直“軟禁”状態に近い感じすらします。もともとがアメリカ人向けの商品と言ってしまえばそれまでなのですが、そろそろ我慢の限界に近づきつつあります。

2019年11月28日

今日上陸したナッチェスも、こうしたツアーにでも参加しないかぎりまず行くことのない町の一つ。この地に先住民であるナッチェス族が住み始めたのは10世紀だそうで、なんと1000年以上も前。しかし、15世紀にそこへフランス人がやってきて彼らを追い出し、新しい町を築いたといいます。

今日上陸したナッチェスも、こうしたツアーにでも参加しないかぎりまず行くことのない町の一つ。この地に先住民であるナッチェス族が住み始めたのは10世紀だそうで、なんと1000年以上も前。しかし、15世紀にそこへフランス人がやってきて彼らを追い出し、新しい町を築いたといいます。

いまでも郡庁が置かれているようで、それなりの姿かたちが整っています。“自由奴隷”となって理髪店を開業したウィリアム・ジョンソン(1809~51)の住居はいま博物館に。11人目の子どもが生まれて数日後に殺され41歳の生涯を終えてしまった悲劇の人物ではありますが、彼が26歳のときから書き綴った日記の草稿が展示されていました。文字に加えユニークな絵も描かれており、その幅広い才覚の一端がうかがわれます。

いまでも郡庁が置かれているようで、それなりの姿かたちが整っています。“自由奴隷”となって理髪店を開業したウィリアム・ジョンソン(1809~51)の住居はいま博物館に。11人目の子どもが生まれて数日後に殺され41歳の生涯を終えてしまった悲劇の人物ではありますが、彼が26歳のときから書き綴った日記の草稿が展示されていました。文字に加えユニークな絵も描かれており、その幅広い才覚の一端がうかがわれます。

ジョンソンは理髪店のほかにも浴場、書店を保有し、それ以外にも不動産業を営むなど、長生きしていたらもっと多くの業績を残したかもしれません。彼の成功をやっかんだ白人に銃で撃たれ死んだのですが、事件の現場にいて一部始終を目撃した遺族が、犯人を裁く場で証言することは当時の法律で許されていなかったといいます。そのため、いったんは捕えられた犯人はそのまま無罪放免に。奴隷制度の不条理を象徴するような事件だったという、添乗員ガイドの説明を聞いていると、どうにも不愉快な気持ちになります。そのあとで訪れたロザリー邸(マンション)が、444人もの奴隷を使って大成功を収めたイギリス人の大邸宅だっただけに、そうした思いをいっそう深くしました。

ジョンソンは理髪店のほかにも浴場、書店を保有し、それ以外にも不動産業を営むなど、長生きしていたらもっと多くの業績を残したかもしれません。彼の成功をやっかんだ白人に銃で撃たれ死んだのですが、事件の現場にいて一部始終を目撃した遺族が、犯人を裁く場で証言することは当時の法律で許されていなかったといいます。そのため、いったんは捕えられた犯人はそのまま無罪放免に。奴隷制度の不条理を象徴するような事件だったという、添乗員ガイドの説明を聞いていると、どうにも不愉快な気持ちになります。そのあとで訪れたロザリー邸(マンション)が、444人もの奴隷を使って大成功を収めたイギリス人の大邸宅だっただけに、そうした思いをいっそう深くしました。

途中で船に戻ったツアーの一行と別れ、私ひとりで街を散策しました。とにかくきれいな町で、綿花の積み出し港として繁栄した名残がそこここに感じられます。商売上手なことにかけては世界に冠たるユダヤ人が活躍していたのでしょう、ユダヤ教の教会や集会所がいまも残っていることからしても、よほど潤っていたのでしょう。

船はキホン、毎夕5時ごろ港を出発するのですが、出航の合図は、屋上デッキにしつらえられた蒸気パイプオルガンです。5階のオルガンの鍵盤をたたくとデッキのパイプが蒸気を吹き出しながら音を出します。見ているとなんだか不思議な感じがし、思わず写真を撮ってしまいました(動画を見たほうがその不思議さはよくわかるでしょうが)。

船はキホン、毎夕5時ごろ港を出発するのですが、出航の合図は、屋上デッキにしつらえられた蒸気パイプオルガンです。5階のオルガンの鍵盤をたたくとデッキのパイプが蒸気を吹き出しながら音を出します。見ているとなんだか不思議な感じがし、思わず写真を撮ってしまいました(動画を見たほうがその不思議さはよくわかるでしょうが)。

5時を過ぎるとあたりは夕日に包まれ、この場面だけ見ていると、さぞかしロマンチックな旅かと思わせるのですが、実際はそうでもないというのは、皆さんもご想像のとおり。それでも、船のユニークなデザインの煙突は美しいというか、「明日はどんなところに行くかな……」という夢をかき立てます。

5時を過ぎるとあたりは夕日に包まれ、この場面だけ見ていると、さぞかしロマンチックな旅かと思わせるのですが、実際はそうでもないというのは、皆さんもご想像のとおり。それでも、船のユニークなデザインの煙突は美しいというか、「明日はどんなところに行くかな……」という夢をかき立てます。

2019年11月27日

今日はクルージング3日目。25日の夕方、船はメンフィスから静かに出発しました。最初の小一時間ほどは両サイドに光も見えましたが、そのあとはもう何もなし。どちらも真っ暗です。ずっとこんな感じなのかなぁと、悪い予感がしました。しかも、昨日はどこにも寄港することなく、ひたすら走るだけ。添乗員さんは「体をゆっくり休め、時差ボケをなくしてください」と言っていましたが、まるまる1日、船の中でボーッとしているのも疲れます。私にとっては69回目のバースデーでしたが、なんだか気が抜けてしまいました。

さて、今朝着いたのはヴィックスバーグという町です。1862・63年の二度にわたりこの地で繰り広げられた激戦に北軍は勝利します。そのとき南軍を率いていたのがJ・ペンバートン将軍で、南軍を包囲した北軍の指揮官がU・グラント将軍。北軍が勝ったことで、ミシシッピー川は北軍の制圧下に置かれることになり、南部連合は地理的に分断されたといいます。以後は北軍が優勢に戦いを進めたことで、大きなターニングポイントとなりました……。というのですが、南北戦争についてほとんど知識のない私のような者にとっては、いまひとつピンと来ません。ほぼ焼け落ちたときの状態をとどめているペンバートン将軍の屋敷を見ても、「はあ、そうですか」とうなずくだけです。

さて、今朝着いたのはヴィックスバーグという町です。1862・63年の二度にわたりこの地で繰り広げられた激戦に北軍は勝利します。そのとき南軍を率いていたのがJ・ペンバートン将軍で、南軍を包囲した北軍の指揮官がU・グラント将軍。北軍が勝ったことで、ミシシッピー川は北軍の制圧下に置かれることになり、南部連合は地理的に分断されたといいます。以後は北軍が優勢に戦いを進めたことで、大きなターニングポイントとなりました……。というのですが、南北戦争についてほとんど知識のない私のような者にとっては、いまひとつピンと来ません。ほぼ焼け落ちたときの状態をとどめているペンバートン将軍の屋敷を見ても、「はあ、そうですか」とうなずくだけです。

それよりわかりやすかったのは、「コカコーラ博物館」。といっても、見かけはごく普通のスタンド喫茶といった感じです。1894年、この地で菓子屋を営んでいたジョセフ・ビーデンハーンがコカコーラを初めて瓶詰めしたのだそうです。この当時のボトルなど、内部は古い時代の関連グッズがぎっしり。コレクターにとっては垂涎の的なのでしょう。

25日の夜からクルーズ船の食事が続きそろそろ飽きを感じ始めていた私は、どこか食事のできる店はないかと探してみましたが、2つ、3つある店の看板を見ても、食指が動きません。サンクスギビングで休業中という店が多いですし、そもそも店の数が圧倒的に少ないのです。町を歩いている人も私たちと同じ船に乗っている一団だけで、さみしいことさみしいこと。お腹も空き始め、テンションがまったく上がらないまま船に戻るしかありませんでした。

25日の夜からクルーズ船の食事が続きそろそろ飽きを感じ始めていた私は、どこか食事のできる店はないかと探してみましたが、2つ、3つある店の看板を見ても、食指が動きません。サンクスギビングで休業中という店が多いですし、そもそも店の数が圧倒的に少ないのです。町を歩いている人も私たちと同じ船に乗っている一団だけで、さみしいことさみしいこと。お腹も空き始め、テンションがまったく上がらないまま船に戻るしかありませんでした。

2019年11月25日

今回のミシシッピー川クルーズはテネシー州メンフィスからルイジアナ州ニューオーリンズまで600数十キロを7泊8日で下っていくというもの。リバークルーズですから、もちろんゆっくりではあるのですが、今回はそのゆっくり度がきわだっています。というのも、船が外輪船で動くスタイルだからです。かつてのような蒸気船ではなくディーゼルを用いてはいるものの、外輪船なのでゆっくり、そして風情もある──という触れ込みです。

今回のミシシッピー川クルーズはテネシー州メンフィスからルイジアナ州ニューオーリンズまで600数十キロを7泊8日で下っていくというもの。リバークルーズですから、もちろんゆっくりではあるのですが、今回はそのゆっくり度がきわだっています。というのも、船が外輪船で動くスタイルだからです。かつてのような蒸気船ではなくディーゼルを用いてはいるものの、外輪船なのでゆっくり、そして風情もある──という触れ込みです。

メンフィス(Memphis)という地名は、古代エジプトにちなんだものだそうです。そういえば、カイロからピラミッドを見に行ったことを思い出しました。たしか、古代エジプトのメネス王によって建設され、古王国の首都だったこともある由緒のある町で、世界遺産にもなっています。いまでも当時の遺跡が博物館として残されており、ラムセス2世の巨大な石像が横たわった姿で展示されているのが印象的でした。ナイル川沿いに築かれたそのメンフィスにちなみ、ミシシッピー川沿いに築かれたこの町を同じ名前で呼んだのかもしれません。なんと、博物館のすぐ近くにピラミッドの形をした大きな建物まで建っていました。

メンフィス(Memphis)という地名は、古代エジプトにちなんだものだそうです。そういえば、カイロからピラミッドを見に行ったことを思い出しました。たしか、古代エジプトのメネス王によって建設され、古王国の首都だったこともある由緒のある町で、世界遺産にもなっています。いまでも当時の遺跡が博物館として残されており、ラムセス2世の巨大な石像が横たわった姿で展示されているのが印象的でした。ナイル川沿いに築かれたそのメンフィスにちなみ、ミシシッピー川沿いに築かれたこの町を同じ名前で呼んだのかもしれません。なんと、博物館のすぐ近くにピラミッドの形をした大きな建物まで建っていました。

ホテルからそのピラミッド型の建物近くにある観光案内所まで歩き、中に入ると当地が生んだロックンロールの大スター=エルヴィス・プレスリーとブルースの大御所B・B・キングの大きな像が。ただ、真ん前を流れるミシシッピーの流れはたしかに雄大ですが、対岸が見えないほどの川幅ではありません。

そこから再び町に戻り、トラムに乗車。そして、1968年遊説中のマーチン・ルーサー・キングJr.牧師が暗殺されたロレインモーテル306号室(現在その部屋を含め建物全体が「公民権運動博物館」として公開されている)に行きます。

そこから再び町に戻り、トラムに乗車。そして、1968年遊説中のマーチン・ルーサー・キングJr.牧師が暗殺されたロレインモーテル306号室(現在その部屋を含め建物全体が「公民権運動博物館」として公開されている)に行きます。

館内に入ると、17世紀の初め西アフリカから最初にアメリカに奴隷が連れてこられたときから南北戦争が始まる1861年までの奴隷制度に関する資料が展示されています。しかし、その後も南部一帯では人種分離政策がおこなわれ、学校やレストラン、病院などすべての公共の場で、有色人種は差別されていました。そうした社会状況の起こったのが「ローザ・パークスの逮捕とバスボイコット事件(1955~56年)」です。

アラバマ州モンゴメリー市内で、混雑していた市バスに乗っていたローザ・パークスは、運転手から席を空けるように命じられましたが、それを拒み逮捕されました。彼女は拘置所に入れられましたが即日保釈となり、後日、罰金刑を課されます。しかし、これに抗議した黒人たちが「バス乗車ボイコット運動」を始めたのです。そのため市バスの運賃収入が絶たれたモンゴメリーの財政は大きなダメージをこうむります。黒人たちが、バス車内における人種分離条例は違憲であると認めるように求めた裁判で、翌年連邦最高裁判所は違憲判決を下し、公共交通機関における人種差別は禁止されることになりました。このボイコット運動をリードした一人がキング牧師でした。

この当時のバス(レプリカですが)が展示されており、実際その中に乗ることもできます。テープで「そこの女! 席を立て! 立たないと警察に通報するぞ!」というバスの運転手の声も再現されています。その横柄でぞんざいな口調を聞くと、当時の黒人がどのような差別を受けていたのかが実感できます。

その後キング牧師が主導し全米に広がっていった公民権運動の様子や、1963年8月28日のワシントン大行進、そのときの有名な演説「I have a dream.……」が記録映像とともに流れているのですが、アメリカにおける黒人差別→市民権の奪還の様子がよく理解できる、非常にユニークな施設になっています。

そのあとランチを取った店は、メンフィスでも最古のカフェ(というかダイナー)だそうで、歴史を感じさせる造りをしていました。メニューはハンバーガーで、案の定大変なボリューム。とてもではありませんが食べ切ることはできません。今年で創業100周年ということで、記念のグッズも売られていたので、マグカップを買いました。

そのあとランチを取った店は、メンフィスでも最古のカフェ(というかダイナー)だそうで、歴史を感じさせる造りをしていました。メニューはハンバーガーで、案の定大変なボリューム。とてもではありませんが食べ切ることはできません。今年で創業100周年ということで、記念のグッズも売られていたので、マグカップを買いました。

ランチのあとはメンフィスの目抜き通りともいえるビールストリート(Beale Street)へ。夜になると数十軒あるというライブハウスが一斉に営業を始め、大変な盛り上がりを見せるようですが、今日はまだ明るい時間帯なので、その迫力に触れることはできませんでした。

再びホテルに戻りしばし休憩ののち、迎えのバスに乗って船着き場まで行きます。いよいよ乗船開始で、あてがわれた部屋に行ってみると、これが予想していたより広い印象で安心しました。バスルームもバスタブ付き。これなら安心です。

テレビのスイッチを入れWEATHER CHANNELに合わせると、ここ2、3日、アメリカのほぼ全土を襲っているウインターストームの様子が報じられていました。先口がDOROTHY、後口がEZEKIELと名づけられ、日本で言う「爆弾低気圧」、その超大型版といった感じです。大変な猛威を振るっているようで、その影響が及んでいないのは、私たちがいるテネシー州南部からミシシッピー州、そして目的地のルイジアナ州のあたりだけ。それ以外の地域はすべて、豪雨、豪雪、吹雪、竜巻、雷雨などがこのあとも数日は続くようです。

アメリカではクリスマスに次ぐ大々的な休日(11月の第4木曜日)「サンクスギビングデー(感謝祭)」とちょうど重なっています。この時期は、日本でいう「帰省」をする人も多く、航空機の大幅遅れや欠航、道路の通行止め・事故による渋滞は大打撃。また、電気・ガス・水道のライフラインがストップしたり洪水や降雪による事故も起こったりしているようで、大きな混乱をきたさないといいのですが。私たちのような旅する身としても、12月4日のニューオーリンズ出発のときまでは、とりあえず無事であってほしいものです。

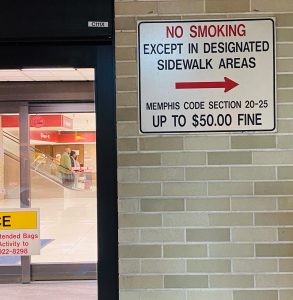

2019年11月24日

夕方、成田を出発するアメリカン航空便でダラス・フォートワース経由でメンフィス空港に着いたのは同じ日の夜8時前。気温は6℃で、日本とさして変わりません。空港ビルから外に出てタバコを口にしたのですが、その場所も前に来たときと同じだったような気がします。違っているのは案内表示の中に「UBER(スマホを利用した配車サービス)」の4文字が見られたことくらいでしょうか。

夕方、成田を出発するアメリカン航空便でダラス・フォートワース経由でメンフィス空港に着いたのは同じ日の夜8時前。気温は6℃で、日本とさして変わりません。空港ビルから外に出てタバコを口にしたのですが、その場所も前に来たときと同じだったような気がします。違っているのは案内表示の中に「UBER(スマホを利用した配車サービス)」の4文字が見られたことくらいでしょうか。

旅行会社が用意してくれたバスでダウンタウンにあるホテルへ。気が利いているなと思ったのは「おにぎり弁当」を各自に要してくれていたこと。袋を見ると、「石水」という文字があります。どうやら、前に訪れたとき食事に行った和食レストラン「石水」のようです。これにはびっくり。ネットで見ると、最初この地でレストランから始まったのが、その後発展し、いまでは旅行会社など手広く経営しているようです。

メンフィスは世界の物流の拠点としても知られ、「FORTUNE500」に名前を連ねる大企業のうち、FeDex(輸送)、ServiceMaster(アウトソーシング)、INTERNATIONAL PRINTING(製紙)という3社の本社があるとのことでした。

2019年11月22日

とてもうれしい話を聞きました。11月15日から始まったトップリーグの一つ下「トップチャレンジリーグ(TCL)」の試合に多くの観客が詰めかけたそうです。「TCL」は言うならば「トップリーグ」の2部で、8チームの構成。この日は平日(金曜日)で、しかもナイターという悪条件。にもかかわらず、愛知県刈谷市のウェーブスタジアム刈谷(豊田自動織機vsマツダ)に、3182人もの観客が集まったといいます。昨年9月の「TCL」開幕戦(マツダvs近鉄)のなんと4倍で、これは明らかにW杯で日本中が盛り上がった余波でしょう。豊田自動織機には、W杯予選プールであいまみえたサモアのトゥシ・ピシが先発出場していた影響もありそうです。(写真は日刊スポーツ)

とてもうれしい話を聞きました。11月15日から始まったトップリーグの一つ下「トップチャレンジリーグ(TCL)」の試合に多くの観客が詰めかけたそうです。「TCL」は言うならば「トップリーグ」の2部で、8チームの構成。この日は平日(金曜日)で、しかもナイターという悪条件。にもかかわらず、愛知県刈谷市のウェーブスタジアム刈谷(豊田自動織機vsマツダ)に、3182人もの観客が集まったといいます。昨年9月の「TCL」開幕戦(マツダvs近鉄)のなんと4倍で、これは明らかにW杯で日本中が盛り上がった余波でしょう。豊田自動織機には、W杯予選プールであいまみえたサモアのトゥシ・ピシが先発出場していた影響もありそうです。(写真は日刊スポーツ)

さらに、翌11月17日、大阪のヤンマーフィールド長居でおこなわれた近鉄vs清水建設のゲームには、W杯で献身的な活躍を見せたトンプソンルーク、元オーストラリア代表(70キャップ)のクウェイド・クーパーが先発出場。同じくオーストラリア代表のウィル・ゲニア(110キャップ・写真はスポニチ)も後半途中からプレーし、スタンドをほぼ埋め尽くした5068人の観衆も大喜びだったといいます。トンプソンルーク(写真は共同通信)にとっては最後のシーズンですが、「本当にびっくり。近鉄入りしたときはこんなに人はいなかった。雰囲気が変わってうれしい。最後のシーズン。でも、いつものように次の試合に集中してチームのためにプレーする」と語っていたそうです。

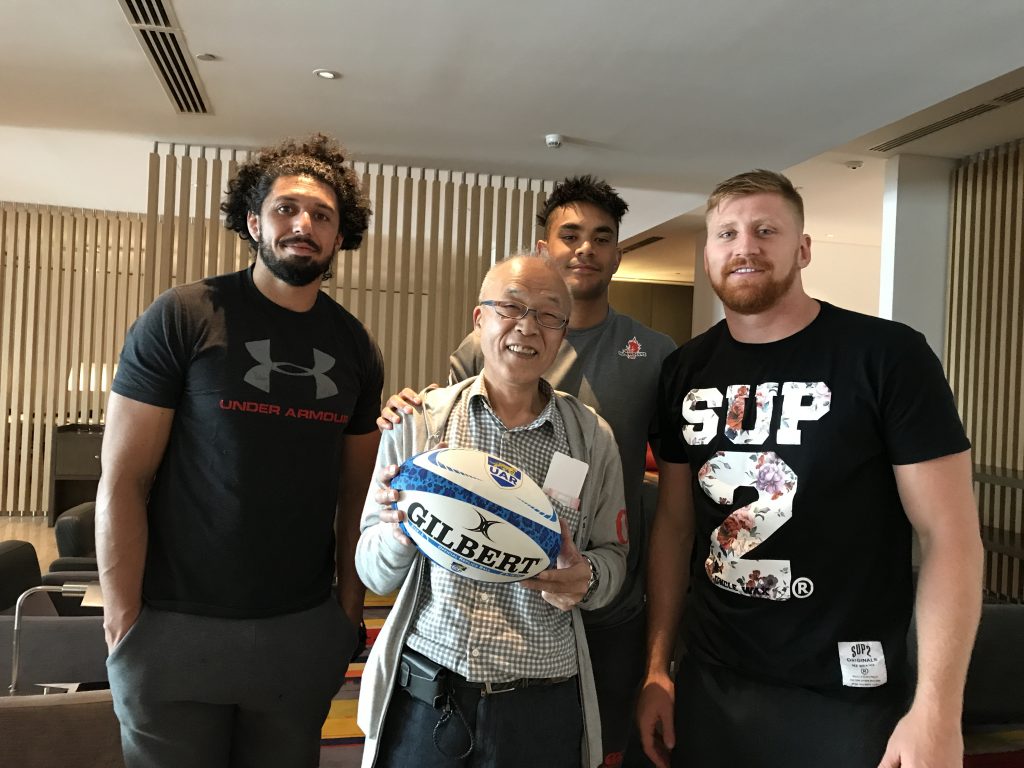

ちなみに、この試合でフル出場した清水建設のサム・ワイクス(元オーストラリアU20代表・ポジションはロック)は昨年2月、リオデジャネイロで私が観戦したスーパーラグビー(ジャガーズvsサンウルブズ)の試合に出場しており、日本への帰途、乗り継ぎのサンチャゴ空港でその姿を見かけ一緒に写真を撮ってもらいました(左端)。

ほかにも、コカ・コーラにはウィリアム・トゥポウ(JAPAN代表)、清水建設にはルーク・マカリスター(元ニュージーランド代表・33キャップ)が所属しており、コアなファンには見逃せないカードも少なくありません。とともに、年明けからスタートする「トップリーグ」への期待が高まります。

そんな中、「早明戦」(毎年12月第1日曜日)のチケットが取れないというニュースを聞きました。関東大学ラグビー対抗戦グループに属する早大vs明大の試合は、かつて「学生スポーツのドル箱」と言われるほど多くの客を集めました。秩父宮に入りきらないということで、1973年~2013年は旧国立競技場でおこなわれたほどです。なかでも82年の入場者数66999人は、64年の東京オリンピック開会式・閉会式に次いで3番目に多かったとのこと。早大の本城和彦、吉野俊郎、明治の藤田剛、河瀬泰治など、いまでもその顔やプレーぶりが目に浮かびます。80年代後半から90年代初め頃は早大が清宮克幸、堀越正巳、今泉清、増保輝則、明大は大西一平、太田治、永友洋司、吉田義人、元木由記雄らが活躍。それより前、70年代にも、早大の藤原優、石塚武生、明大の笹田学、松尾雄治など、名プレーヤーがいました。

私も早明戦は何度か国立で観戦しましたが、感動で胸を熱くした記憶があります。しかし、それから何年か経ち、世界のラグビーを見始めるようになると、プレーのレベルの低さに愕然としてしまいました。「世界」どころか、大学ラグビーの前に社会人ラグビーが立ちはだかったのです。

1960年に始まった日本選手権(当初はNHK杯)は大学選手権の優勝チームと社会人の優勝チームが雌雄を決するスタイルでした。87年まで両者の力は拮抗しており、早大が4回、同大が2回、日体大と明大が各1回、社会人に勝ったこともあります。日本人特有の判官びいきの心情もたぶんに影響していたのでしょうが、大学チームが勝ったときは非常に気分がよかったものです。しかし、87年の早大を最後に(東芝府中に22対16)大学勢は社会人にまったく歯が立たなくなります。その差が年々顕著になったこともあり、97年からは出場チームの選定など試合方式を変更したのですがそれも焼け石に水。大学チームの優勝はここ四半世紀ありません。

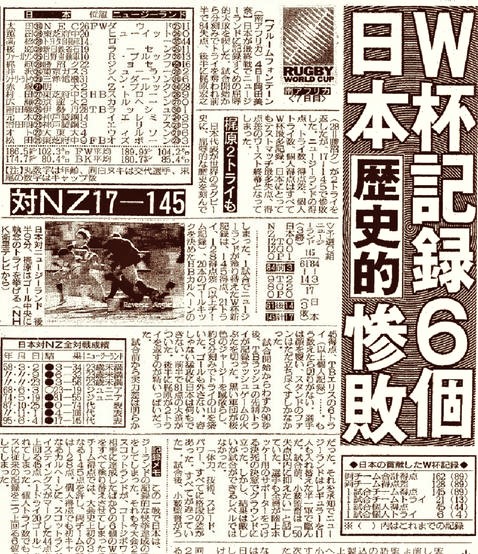

それだけ社会人の力が学生をはるかにしのぐようになったわけですが、その社会人のベストメンバーを集めて編成されるJAPANが、世界を相手にするとさっぱり歯が立たないのです。それは1987年に始まったW杯でくっきりあらわれました。W杯には毎回出場しているJAPANですが、第1回の代表メンバーは、大学ラグビーで大活躍した選手も含め26人。しかし、予選プールではアメリカ、イングランド、オーストラリアに連敗しました。次の91年は宿沢広朗の率いたチームで、スコットランド、アイルランドに連敗したあと、3戦目のジンバブエ戦で初めて勝利します(52対8)。しかし、このあと2011年まで5大会(20年間)、JAPANの勝利はありませんでした。

91年のスコッドを見ると、FWに藤田剛、大八木淳史、林敏之、HBに堀越正巳、BKに平尾誠二、朽木英次、元木由記雄、吉田義人など、当時国内では超一流とされていた選手の名前がズラッと並んでいます。それでもまったく歯が立たないのですから、日本のレベルがよくわかります。

それから4年後、95年のW杯でJAPANは歴史に残る屈辱を味わいます。予選プールでウェールズ、アイルランドに完敗したあとの最終戦、ニュージーランドになんと17対145という大敗(145得点は大会史上最高、得点差128、失トライ数21はいまもなおW杯のワースト記録)を喫したのです。このときのメンバーも、けっして91年に劣りません。にもかかわらずこの悲しい結果。世界とのあまりに大きな差に日本のラグビーファンは打ちひしがれました。というか、私など、ほとんどドッチラケ状態におちいりました。そして、この大会の2カ月後、世界のラグビーは本格的にプロ化が始まります。しかし、日本ではアマチュアリズム信仰が強く、そうした流れに乗れませんでした。

99年、2003年、07年、11年と、JAPANは4大会連続で1勝もできない状態が続き、予選プールで敗退。ようやく2003年になって「トップリーグ」が発足、プロ契約でラグビーをする選手が出てきました。それが前回の15年、エディー・ジョーンズに4年間鍛え上げられたJAPANはすっかり生まれ変わり、南アフリカ、サモア、アメリカと3勝をあげるまでに。勝ち点の差で残念ながら決勝トーナメントには進めませんでしたが、ようやく光が見えてきたのです。

しかし不思議なのは、W杯でまったくいいところなしの敗北を繰り返していたにもかかわらず、国内では大学ラグビーが相変わらず盛り上がりを見せていたことです。2008年までは早明2校を軸に大東文化、関東学院がリードしましたし、10年以降は帝京が大学選手権9連覇を達成しています。関西は1984年の同大を最後に低迷が続いていましたが、ようやく19年、天理大が決勝まで進みました(明大に敗れ優勝は逃す)。

2019年1月の大学選手権決勝=明大vs天理大はテレビで観戦しましたが、何より興味深かったのは天理大で外国人留学生の選手がプレーしていたことです。18年まで9連覇していた帝京大にも外国人選手はいましたが、1人だけ。同じ対抗戦グループに属する大学を見ても、日体大を除き外国人選手は皆無です。一方、リーグ戦グループ(1部)はというとガラリ一変、流通経大、拓大、東海大、法政大、日大など多くの大学で留学生がプレーしています。関西Aリーグでも天理大のほか、京都産業大、摂南大に外国人選手がいますが、同大、立命館、関大、関西学院大といった伝統校にはいません。(写真は毎日新聞社)関東・関西を問わず、伝統校の場合、チームは日本人だけでという考えがまだまだ強いのでしょう。

2019年1月の大学選手権決勝=明大vs天理大はテレビで観戦しましたが、何より興味深かったのは天理大で外国人留学生の選手がプレーしていたことです。18年まで9連覇していた帝京大にも外国人選手はいましたが、1人だけ。同じ対抗戦グループに属する大学を見ても、日体大を除き外国人選手は皆無です。一方、リーグ戦グループ(1部)はというとガラリ一変、流通経大、拓大、東海大、法政大、日大など多くの大学で留学生がプレーしています。関西Aリーグでも天理大のほか、京都産業大、摂南大に外国人選手がいますが、同大、立命館、関大、関西学院大といった伝統校にはいません。(写真は毎日新聞社)関東・関西を問わず、伝統校の場合、チームは日本人だけでという考えがまだまだ強いのでしょう。

しかし、これからの時代、大学スポーツはもちろん、高校スポーツでも外国人留学生抜きで好成績を収めるのは難しくなるのではないでしょうか。ラグビーもいずれそうなるのは目に見えているにもかかわらず、そうした中、純血主義=日本人選手だけのチーム編成にこだわるのは時代錯誤というか、むしろ違和感を覚えます。

いまでこそ外国人選手抜きのプロ野球など考えられませんが、大昔のプロ野球セ・リーグの巨人は、どうした理由かわかりませんが、純血主義にこだわっていました(正確には「見かけ」だけ)。巨人の場合、姑息というか、顔が日本人ならOKと勝手な理屈をこさえ、ハワイに移民した日本人2世の選手(与那嶺要、宮本敏雄)を使っていたのです。まさかいまのラグビー協会がそうした考え方をしているとは思えませんが、これからはむしろ、外国人をどんどん、それも高校・大学のうちから集めたほうが賢明だと思います。

南太平洋のトンガ、フィジー、サモアを始め、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンといったラグビーの盛んな国々、さらにインド、スリランカといったアジアの国からどんどん留学生を集めるのです。私が密かに期待しているのはモンゴルです。モンゴルのラグビーなど聞いたことがありませんが、いまの大相撲での活躍ぶりを見ると、日本に来てから始めても、鍛えさえすれば強くなるのははっきりしています。高校から日本に留学してもらい、ラグビーを覚えさせても十分間に合うのではないでしょうか。最初はモヤシのような細い体であったとしても、こちらでトレーニングを積み、作っていけばよいのです。それこそ、大相撲の力士のような身長180センチ以上、体重も100キロ以上でラグビーができる学生が育ちJAPANのメンバーになれば、「ティア1」の国々と戦っても十分太刀打ちできると思うのですが。

今年はW杯の余波もあり、久しぶりに大学ラグビーにも大きな関心が集まっているようです。早明戦のチケットが手に入らないというのも、その影響でしょう。各大学には将来のJAPAN代表になるメンバーもいるはずで、4年後のW杯に出てくるような成長株を見つける楽しみもたしかにあります。大学生が一生懸命やっているのだから……という心情も理解できないではありません。ただ、そのあたりで満足していると、そのレベルで終わってしまいます。それだけならいいのですが、大学ラグビーの人気イコールラグビー全体の人気などと思い違いをする人が出てくるのが怖いのです。

もちろん、ラグビーですから、どんなレベルであっても、野球やサッカーをはるかに上回る面白さには満ちています。しかし、大学ラグビーはしょせん一段も二段も下。どうせお金と時間をかけて観戦するなら、やはり「トップリーグ」を追いかけたほうが得だと思います。

2019年11月15日

11月5日、新聞のスポーツ欄に、高校ラグビーの県予選の結果が出ていました。文字だけ見ると、

「島根県 決勝 石見智翠館 130─0 出雲

(石見智翠館は29大会連続29回目)」

とあり、同校の強さがきわだっているような印象を受けます。ただ、「決勝」といっても、そもそも同県の予選参加校はこの2校のみ。夏の甲子園(野球)が39校 サッカーが32校、予選に参加していることを思うと悲しいというか、情けないというか。

ほかにも、高校ラグビーの予選参加校が少ないのは、山形県が4校(サッカー24校、野球48校)、福井県が3校(サッカー28校、野球30校)、香川県が4校(サッカー37校、野球38校)、徳島県が4校(サッカー29校、野球30校)、佐賀県が2校(サッカー35校、野球39校)など、いくつかあります。もちろん、予選参加校が少ないからといって本大会に出場することの価値がダウンするわけではありません。ただ、これでは、「日本のラグビー、大丈夫なの?」と心配になってしまいます。

そういえば、今年3月、母校ラグビー部の創部70周年を祝う会でも、後輩が「去年、今年は入部者が少なく、単独でチームを組めない心配もあります」と語っていました。6年前、「選抜高校ラグビー」に“21世紀希望枠”で出場したことがある我が母校ですらこれが現実なのです。それから3年ほどの間に急激に弱くなってしまったという背景はあるにしても、たかだか2、3年でこれはないんじゃないの!? と言いたくなりますね。

そういえば、今年3月、母校ラグビー部の創部70周年を祝う会でも、後輩が「去年、今年は入部者が少なく、単独でチームを組めない心配もあります」と語っていました。6年前、「選抜高校ラグビー」に“21世紀希望枠”で出場したことがある我が母校ですらこれが現実なのです。それから3年ほどの間に急激に弱くなってしまったという背景はあるにしても、たかだか2、3年でこれはないんじゃないの!? と言いたくなりますね。

それはともかく、日本のラグビーのすそ野の狭さはただただ驚くばかり。それでも、今大会のベスト8達成で、ラグビーをやってみようという子どもがかなり増えるかもしれません。ただし、彼らのモチベーションをどうやって維持するかが実は大きな問題で、前にもこのブログで記したように、信じられないほどプアな日本のグラウンド事情(芝でなく土)が大きな妨げになるのではないかと心配しています。

ラグビーのルールブックの中に、「人工芝の使用に関する基準」という条項(第22条)があります。そこには、「ラグビーの試合は伝統的に天然芝の競技場で行われてきた。(中略)理想的な状態の天然芝の競技場は、ラグビーの試合に最適だからである。天然芝によるフィールドは、最高レベルの国際試合に適した足場の確保、衝撃吸収性、ボールの弾み、トラクション(スパイクの引っかかり)、変形度や安定性のほか、景観的な美しさを実現することができる」とあります。ただし、こうした理想的な天然芝は、その性能特性を維持するために、徹底的な維持管理体制が必要なため、将来は人工芝、あるいはハイブリッドの芝の採用も考えていかなければならない。その基準・仕様についてもルールで定めていきましょうということのようです。

早い話、あれほど危険に満ちたスポーツを土のグラウンドの上ですること自体、大げさかもしれませんが非人道的なのです。というか、ラグビー発祥の地イングランドでは、サッカーやラグビーを土のグラウンドでおこなうなど、想像すらしていなかったのでしょう。世界各地に広がっていたイギリスの植民地も同様です。

しかし、サッカーもラグビーも、数十年という時を経てから入ってきた日本にはそうした考え方がなじまなかったのか、土の上でプレーすることになってしまいました。だからといって、誰も不平不満を口にしたりはしませんでした。私が高校生の頃「泥濘【でいねい】戦」という言葉を教えられたことがあります。グラウンドが雨でぬかるむと、足が思うように動かくなくなります。かりに雨自他はあがっていても、水分をたっぷり含んだグラウンドでは、通常のときと同じようにはプレーできません。また、雨が降るとボールが滑りやすくなり、どうしてもノックオンが増えます。つまり雨が降っているとき(降ったあと)の試合は、ふだんとはまったく違った注意を向けないとダメだよという意味でした。ノックオンしやすくなるのは別として、こうした注意はグラウンドが土だからシビアな内容になるわけで、芝生であればかなり様相は違ってきます。

今大会スコットランド戦でトライを決めたプロップ稲垣啓太の母校・新潟工業高校では今年、新入部員が7人しか集まらなかったといいます。それに危機感を抱いた同校の監督が、人工芝のあるライバル校に対抗して芝生の導入を思いつきました。そして各方面に相談したところ、稲垣が快諾し資金を提供したとのこと。こんな粋な話が各地で実現すればいいのですが、果たして……。

さて、校庭の芝生化と並行して進めなくてはならないのが競技人口を増やすことです。野球の甲子園、サッカーの国立(ただし、2020東京五輪に向け工事中のためおそらくは埼玉スタジアム?)に対し、ラグビーは花園(東大阪市)。ただ、全国高校ラグビーの参加校数はここのところ減少の一途をたどっており、2020年大会(第100回の記念大会)はおそらく1000校を割っているはず。高校生の競技人口も2万人カツカツで、これはサッカーの8分の1。バスケットボール、バレーボールより少ないのはなんとなく実感できますが、ハンドボールよりも少ないという事実には驚きました。

さて、校庭の芝生化と並行して進めなくてはならないのが競技人口を増やすことです。野球の甲子園、サッカーの国立(ただし、2020東京五輪に向け工事中のためおそらくは埼玉スタジアム?)に対し、ラグビーは花園(東大阪市)。ただ、全国高校ラグビーの参加校数はここのところ減少の一途をたどっており、2020年大会(第100回の記念大会)はおそらく1000校を割っているはず。高校生の競技人口も2万人カツカツで、これはサッカーの8分の1。バスケットボール、バレーボールより少ないのはなんとなく実感できますが、ハンドボールよりも少ないという事実には驚きました。

対象を全世代に広げても、日本は約11万人(総人口1億2600万人に対し0.09%)。南アフリカの約63万人(同1.1%)のほぼ6分の1です。サッカーの約89万人(0.71%)、バスケットボールの約62万人(0.49%)と比べるとあまりに差が大きすぎます。

世界各国のラグビー「選手登録者」 2018年

順位 国 名 競技人口 総人口 比率

1位 南アフリカ 63万人 5543万人 1.1%

2位 イングランド 35万人 5561万人 0.6%

3位 オーストラリア 27万人 2464万人 1.1%

4位 フランス 26万人 6493万人 0.4%

5位 ニュージーランド 15万人 460万人 3.3%

6位 アメリカ 13万人 3.2億人 0.04%

7位 フィジー 12.3万人 90万人 13.7%

8位 ケニア 12.2万人 4970万人 0.25%

9位 アルゼンチン 12.1万人 4427万人 0.27%

10位 中国 11万人 13.8億人 0.008%

https://rugbyhack.com/2016/09/28/population/ をもとに算出

日本ラグビー協会は2019年に20万人に増やすことを目標に掲げていました(「日本ラグビー戦略計画2016-2020」)が、2015年の115205人から108796人(2018年)と、逆に6千人以上も減っているのが現実です。ちなみに、ここには登場していませんが、アメリカは近年、学校の授業などでラグビーを取り入れるなど普及に力を入れてきた成果もあり約150万人まで増えました。これは絶対数ではイングランドに次いで第2位です。2018年にはプロリーグ「Major League Rugby」がスタート、近い将来代表チームも強くなることが予想されます。

サッカーの競技人口がここまで増えたのはひとえにJリーグの成功によるものです。野球も一時期の危機を脱した感がありますが、プロスポーツはいまや地域振興を支える重要なコンテンツの一つ。とくに地方ではその傾向が強く、Jリーグが大きく拡散したことでサッカー(球技)用スタジアムが全国各地にできました。ラグビーW杯もそうしたインフラがあったからこそ日本開催がかなったのですが、それが整備されてからせいぜい四半世紀しか経っていません。

しかし、だからといってサッカー&ラグビー場を新しく作ろうといっても、おいそれとは行きません。そこで、これから先は(少年)野球場をサッカー&ラグビー場に仕様替えしていくのも一法かもしれません。というのは、少年野球の競技人口はここ数年減る一方だそうです。将来野球場がダブつくのははっきりしていますし、しかも全国、どんな小さな町や村にもあるので、それを有効に使いまわせばいいのではないでしょうか。

2019年11月13日

今回のワールドカップはこれまでで最高の成功を収めたというのが、ラグビーの国際統括団体WR(ワールドラグビー)の総括だったようです。WRがめざしているのは、ラグビーを世界中に拡大すること。サッカーに比べるとまだまだ広がりを欠くラグビーにとってこれは絶対的な課題で、いまの熱が冷めないうちに、次の一手をどう打つかがとても重要になってきます。ポテンシャルが予想していた以上に高いことがわかった日本のマーケットを最大限活かしたいとの考えも芽生えたのではないでしょうか。大会が終わって早々に、イングランド、スコットランド、アイルランドなど「ティア1」の国々とJAPANのテストマッチが組まれたことでも、それがよくわかります。

ただ、この先どのような方向に進むにしても、いちばん重要なのは当事国である日本です。本当なら、前大会でJAPANが南アを相手に大番狂わせを演じたのを機に、ラグビーへの関心はもっと高まってもよかったはず。しかし、日本ラグビー協会はじめ関係者が、南アに勝ったという出来事を十分咀嚼しきれなかったのか、年が明けてしばらく経つまでボーッとしていたのが響いた部分もあります。そうでなければ、日本唯一のプロチーム(サンウルブズ)の「スーパーラグビー」除外をおめおめと受け容れてしまう、それもW杯開催の直前に!──などということは本来あり得ない話でしょう。

この一件についてはいまだどこからも納得の行く見解が明らかにされず、私のようなポジションにあるファン(数的には日本国内でいちばん多いと思います)にとってはミステリー以外の何物でもありません。伝え聞くところによればお金の問題が重いようですが、「スーパーラグビー」に参戦することの意味をきちんと理解していない人が協会の周辺に少なからずいたにちがいありません。

サンウルブズの除外決定をくつがえすのも重要ですが、それ以上に力を入れてほしいのはトップ・リーグの盛り上げです。年明け1月からスタートするトップ・リーグは、どのチームの陣容を見ても、これまでにない充実ぶりです。今回のW杯を戦った選手が10人以上、かつてティア1の代表としてプレーした経験を持つ選手も籍を置くことになります。そうしたチームどうしの戦いにいかに多くの観客を呼び込むかが勝負になるでしょう。

それにはメディア対策(テレビなら地上局とBS)が一つの大きな柱になりそうです。毎週末に「今週のトップ・リーグ」とでも題して、金曜日は見どころの紹介、土・日は全試合のダイジェストを解説付きで流すくらいのことはしないとダメでしょう。プロ野球もJリーグも皆それを実行してきました。また、SNSも活用してほしいものです。これは協会と参加全14チームが文字どおり「ONE TEAM」となって展開しなくてはなりません。

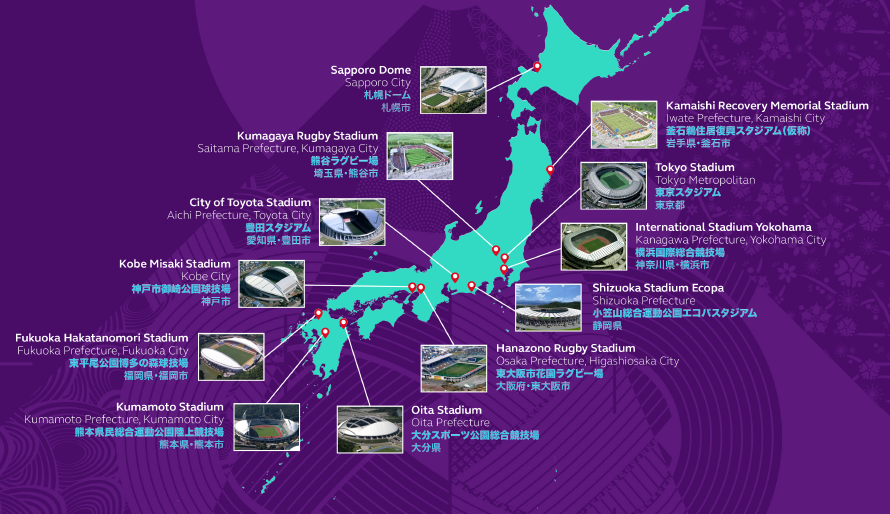

これもまだウワサの域を出ませんが、2021年からはトップ・リーグをベースに新たなプロのリーグをスタートさせるそうです。とりあえずは、今回W杯の試合を開催した12の都市に1チームをということになりますが、現状からすれば、正直12チームはハードルが高そうな気もします。ラグビー熱が伝統的に高い九州とはいえ、3チーム(福岡・熊本・大分)は多すぎるでしょう。となると、福岡で1+熊本か大分で1の、合わせて2チーム。

関西には3チーム(大阪・兵庫・京都)あってもよさそうです。W杯のJAPANの選手のインタビューを聞いていてお気づきの方も多いでしょうが、いまも昔も優秀なラグビー選手は関西からというのは変わりません。さらに東京は2チーム、神奈川・埼玉に各1チーム、愛知で1チームは順当なところ。ただ、釜石は心配です。ラグビー専用のスタジアムはあるものの、交通の便となるといまひとつ。昔から強い秋田、さらに宮城(仙台)も取り込んで1チームが妥当ではないかという気がします。サッカーJリーグに2チームある静岡もビミョーな感じがします。あとは北海道ですが、札幌よリ函館、あるいは思い切って道東の根室・釧路あたりか。中国・四国はいまの段階では難しそう。これで足し算をすると、静岡と北海道を入れて12チームにはなるのですが。

従来のトップ・リーグ的なコンセプトを完全に断ち切るとなると、観客の集め方も相当知恵を絞る必要があるでしょう。Jリーグ、Bリーグと同じように地域ごとのスポンサーをまんべんなく集めなくてはなりません。もちろん、その前にプロリーグ全般をスポンサリングする大手企業を確保すること。たとえば、今回のW杯も含め、長らくテストマッチのスポンサーを続けてきているリポビタンDの大正製薬。同社は特定のチームというより、日本のラグビー界全体を支える存在であってほしいですね。

また、今大会でウェールズ代表の練習の様子がニュースで紹介されたとき、ジャージにISUZUの名前がプリントされているのに気がついた人もいるでしょう。実はISUZUはスバルとともに、同国代表チームのスポンサーになっているのですが、どちらも日本国内ではラグビーと縁がありません。オーストラリアのDAIKINはじめ、世界各地のラグビーを見ると三井不動産、NISSUI、asics、三菱自動車の名も見えますし、W杯ではキヤノン、三菱地所グループ、大成建設、TOTO、NEC、SECOM、ヒト・コミュニケーションズもスポンサーに名前を連ねていました。このほか、これまで日本のラグビーとまったくかかわりを持ったことのない有名企業も含め、果敢にアプローチしていってほしいものです。豊富な資金を確保した上で、知恵者・切れ者がかかわっていけば、短期間のうちに斬新なアイデアが浮かび上がり、それを実際の形にしていくのも難しくはないでしょう。(共同通信)

また、今大会でウェールズ代表の練習の様子がニュースで紹介されたとき、ジャージにISUZUの名前がプリントされているのに気がついた人もいるでしょう。実はISUZUはスバルとともに、同国代表チームのスポンサーになっているのですが、どちらも日本国内ではラグビーと縁がありません。オーストラリアのDAIKINはじめ、世界各地のラグビーを見ると三井不動産、NISSUI、asics、三菱自動車の名も見えますし、W杯ではキヤノン、三菱地所グループ、大成建設、TOTO、NEC、SECOM、ヒト・コミュニケーションズもスポンサーに名前を連ねていました。このほか、これまで日本のラグビーとまったくかかわりを持ったことのない有名企業も含め、果敢にアプローチしていってほしいものです。豊富な資金を確保した上で、知恵者・切れ者がかかわっていけば、短期間のうちに斬新なアイデアが浮かび上がり、それを実際の形にしていくのも難しくはないでしょう。(共同通信)

最近めきめきファンを増やしているのがプロのバスケットボール=Bリーグです。テレビ報道などを見ると、若い女性から高齢者まで、その層が広いのが特徴だといいます。きっかけはイケメン選手、かわいいグッズ……など人それぞれのようですが、なんであろうと関係ありません。それがきっかけでファンのすそ野が広がれば、いずれその周辺で実際にプレーする人(主に子ども)が増えるからです。千葉ジェッツや川崎ブレイブサンダースなど、大都市周辺にこうしたパターンが多いようです。

もう一つは強烈なローカリティーでしょう。チームの地元が官民一体となってサポートしながらチームを育てていくことで、その地域全体が活性化していくというパターンです。琉球ゴールデンキングスが代表でしょうか。ただ、ポイントは、そのチームが強くなること。今回のJAPANのように、強ければサポーター、ファンはさらに増えていきます。そこから生まれるパワーが選手、チームに伝わるとますます強くなるという好循環が生まれます。

Bリーグの広がりはすさまじく、2019-20シーズンは全国に36チーム。準加盟やライセンス不交付のチームまで含めると40を軽く越えています。さすがに、これは多すぎるかもしれません。すでにサッカーJリーグが全国に定着し、そこへBリーグが加わっていささか過剰なところへ、さらにラグビーが加わるのはけっして容易なこととは思えませんが、いまの熱さが保たれているうちなら、なんとかなるような気がします。

2019年11月12日

44日間の大会が終わり、もう10日が過ぎました。全国8都市、17試合を見て回りましたが、JAPANの5試合はもちろん、どの試合も印象に残ります。世界最高レベルのプレーを間近で、しかも毎日のように見るなどという経験はほとんど初めてなので、よけい強烈なインパクトを感じました。

ゲームとしての面白さもありますが、それ以上に、生身の体が音を立ててぶつかり合う興奮、自分自身がグラウンドの上にいるかのように錯覚してしまう迫力──。ラグビーの醍醐味はそれに尽きます。ただ、そうした体験ができるのは、球技専用のスタジアム、それもグラウンドに近い席だけです。その点、豊田タジアムで前から5列目に座れたJAPAN vs サモア戦は最高でした。選手の声も聞こえますし、表情もはっきり見えましたから。

ゲームとしての面白さもありますが、それ以上に、生身の体が音を立ててぶつかり合う興奮、自分自身がグラウンドの上にいるかのように錯覚してしまう迫力──。ラグビーの醍醐味はそれに尽きます。ただ、そうした体験ができるのは、球技専用のスタジアム、それもグラウンドに近い席だけです。その点、豊田タジアムで前から5列目に座れたJAPAN vs サモア戦は最高でした。選手の声も聞こえますし、表情もはっきり見えましたから。

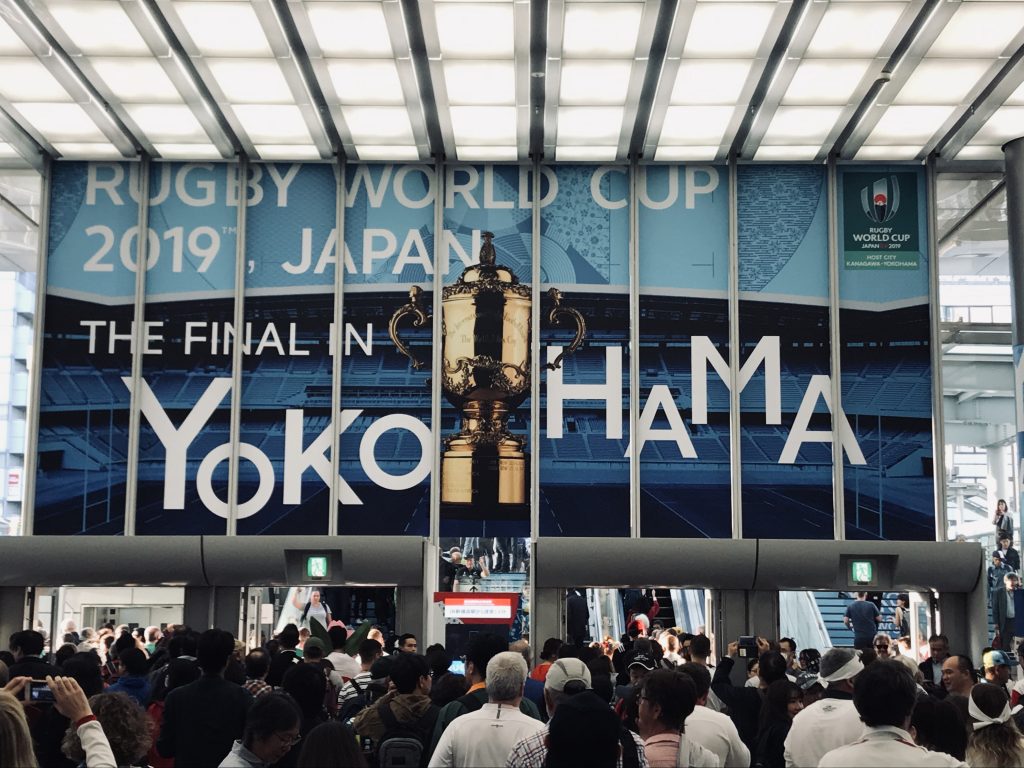

11月2日の決勝戦も同じように前から6列目でしたが、こちらは横浜国際総合競技場で、陸上競技用のトラックが邪魔をして、迫力はいまひとつでした。しかも、6列目というのはやや半端で、サイドラインがギリギリで見えないのです。もう2、3列後ろだともっとよかったのですが……。もちろん、上すぎればすぎたで、興奮・感動のレベルはグンと下がります。同じカテゴリーで同じ料金なのにどうしてこれほど差があるのか不思議ですが、それでも、テレビの画面ではけっして感じ取れないスリルを味わうことができたので、よしとしましょう。そうしたことからすると、秩父宮ラグビー場のグラウンドと観客席の近さは何物にも代えがたいですね。近すぎて、選手は危険を感じるともいいますが……。

サッカーのW杯も一度だけナマで見たことがあります。2006年6月22日、ドルトムント(ヴェトファーレン・スタジアム)でおこなわれたJAPAN vs ブラジルの試合で、1対4で完敗。試合が終わったあと、MFの中田英寿がしばらくの間ピッチに仰向けで倒れ込んだまま動かなかったシーンはいまでも脳裏に焼きついています。ただ、100分近くナマで見たものの、個別のシーンで印象に残っているのはJAPAN唯一のシュートくらいのもの、要するにボールがゴールネットを揺らした瞬間だけなのです。

しかしラグビーは、トライの「瞬間」だけでなく、そこに至るまでの「スピーディーな流れ」が一つのパッケージとして記憶に刻まれます。しかも、そこには何人もの選手がからんでおり、そのうちの誰か一人でもコンマ何秒かアクションが遅れればその後の展開はまったく違っていたというケースもあり得ますし。もちろん、サッカーもそれは同じでしょうが、空間的に広いので印象としてはどこか希薄なのですね。まして、聴覚的な記憶はほとんど皆無でしょう。

その点、ラグビーは聴覚が伴いますし、関わっている選手の数が多く、しかもスピーディーである分、映像的にも強烈なインパクトがあります。ただし、ルールがわかりにくいのは欠点かもしれません。TMO(テレビジョン・マッチ・オフィシャル)の回数が多いのも、一連のプレーにかかわっている選手の数、そこで展開されるプレーの複雑さなどさまざまな要素が錯綜しているからです。しかも、プレーのスピードが想像以上に速いため、何度も繰り返し映像を検証し直さなければなりません。3、4台のカメラを駆使しさまざまな角度から捉えた映像をコマ送りで見てもキャッチしきれないことすらありますから。

今大会はこれまでのW杯で最高だったと、関係者が口をそろえて評価していたといいます。競技そのものは当然として、観客、運営役員、ボランティア、そのほかのスタッフなど、どれを取ってみても、これほどレベルの高い大会はなかったと。たしかに、ほかの国での試合で、これほど温かみを感じたことは私もありません。

2007年の大会は、決勝トーナメントを6試合──もちろん内容的には相当のハイレベルです──観戦しましたが、対戦相手の国に露骨なまでの敵意を見せる観客もけっこう目につきました。相手がPKやコンバージョンキックを蹴る段になると、バスケットボールのフリースローのときと同様、思い切りブーイングやノイズを出したりするのです。こうした行為は、日本ではまず見聞きしないので、「これって、許されるの?」と驚きました。陸上競技のスタート時に「しーっ!」という文字が場内のスクリーンに出てきますが、ラグビーの試合でそうしたものを見たことは一度もありません。そうした行為はそもそもあり得ないと思っていましたから。

ニュージーランドなど南太平洋の国のチームにだけ許されているハカ(フィジーのシピ、サモアのシヴァタウ、トンガのシビタウ)についても、昔から議論があるようです。とくに、イングランドとアイルランド、フランスは、NZのハカに対しては敵意をむきだしにするところがあり、今大会でもそれを隠そうとしませんでした。日本人的には、「神聖な儀式なのだから、おとなしく見ていればいいではないか」と思うのが普通でしょう。しかし、イングランドやアイルランド、フランスの選手たちには「NZだけがそうやって戦意高揚を図るのは不公平だ」「黙って見ていろというのはおかしい」という思いが昔からあるようなのです。

ニュージーランドなど南太平洋の国のチームにだけ許されているハカ(フィジーのシピ、サモアのシヴァタウ、トンガのシビタウ)についても、昔から議論があるようです。とくに、イングランドとアイルランド、フランスは、NZのハカに対しては敵意をむきだしにするところがあり、今大会でもそれを隠そうとしませんでした。日本人的には、「神聖な儀式なのだから、おとなしく見ていればいいではないか」と思うのが普通でしょう。しかし、イングランドやアイルランド、フランスの選手たちには「NZだけがそうやって戦意高揚を図るのは不公平だ」「黙って見ていろというのはおかしい」という思いが昔からあるようなのです。

日本では、選手がグラウンドに入るとき(交代で出るときも)かならず一礼します。JAPANの、日本人選手は当たり前のようにそうしていました。しかし、外国出身でそうしたことをする選手はほとんどいません。文化の違いというといささか大袈裟ですが、日本ではそういうふうに教え込まれてきているのです。もとをたどれば、剣道や柔道と同じく、神の前で力を競うプレーするといった考え方が根づいているのかもしれません。ラグビーに限りませんが、日本ではなぜか、そもそもスポーツは神聖であるという考え方が主流を占めていました。そのためか、スタンドに向かってお辞儀をするのも、国内の試合ではごく当たり前におこなわれています。しかし、これも海外のファンにとってはとても新鮮なアクションとして受け止められたようです。

試合が終わったあとお互いの健闘を讃え合うのは、どの国も同じ。これはラグビーの基本精神だからです。花道を作り、相手チームのメンバーを送るのも、ほかのスポーツでは見られないシーンでしょう。日本の出ない試合であっても、二つの国の国歌を、日本人の観客が歌詞カードを見ながら歌うというのもえらく新鮮な印象を与えたようです。

試合が終わったあとお互いの健闘を讃え合うのは、どの国も同じ。これはラグビーの基本精神だからです。花道を作り、相手チームのメンバーを送るのも、ほかのスポーツでは見られないシーンでしょう。日本の出ない試合であっても、二つの国の国歌を、日本人の観客が歌詞カードを見ながら歌うというのもえらく新鮮な印象を与えたようです。

こうした場面をスタジアムで、またテレビの中継で目にすることで、「ラグビーはサッカーや野球とはかなり違う」ということに気づいた観客・視聴者も多いはず。ただ、そういうことに美しさを見出すのは日本人特有の感覚かもしれません。ただ、意外なことに今回はそれが大きな反響を呼んだというのですから、わからないものです。今大会がきっかけで、世界中に広まれば面白いのですが……。

こうしたこととも関わるのでしょうが、日本ではスポーツに関してはアマチュアリズムが厳しく問われるところがあります。1935年前後、日本でプロ野球が産声を上げたとき「スポーツをやってお金をもらうなど、とんでもない!」という議論が沸き起こったといいます。そうしたこともあって、相撲をスポーツの一種と考える人は少なかったようです(その名残はいまだにありますが)。プロレスも、最初は日本人の誰ひとりとしてスポーツだとは思わず、「ショー」という受け止め方をしていました。プロボクシングも似たようなものでしょう。

そうした中にあって、ラグビーはとりわけアマチュアリズムにこだわってきました。サッカーが各国でプロ化していく中でラグビーが大きく遅れたのはそうした事情もあるのです。日本でもまだまだそうした考え方にこだわっている人も少なくないようで、とくに協会のお歴々に、その傾向があるとも聞きます。「スーパーラグビー」への参加を心よしとしなかった役員が少なからずいたという話が伝えられていますが、それもむべなるかなでしょう。

今回、釜石鵜住居【うのすまい】スタジアムでおこなわれたフィジー vsウルグアイの試合。ラグビーの競技人口比率が世界でもNo.1のフィジーは世界ランキングも日本とさほど変わりません。もちろん、選手は全員プロです。これに対しウルグアイは、31人のスコッド中9人がアマチュアだというのです。公認会計士もいれば医者もいる、自動車整備工場の経営者もいれば銀行に勤める者もいる。チームもほかの国のように、何カ月も合宿をして力をつけていくなどというプロセスはまったく経ていません。ところがなんと、そのウルグアイがフィジーを相手に30対27で勝ったというので大きな話題になりました。フィジーがプロらしからぬミスを連発したせいもあるのですが、それにしてもウルグアイの選手は皆、溌溂とプレーしていました。それが観客だけでなく、取材に訪れていた日本のメディア関係者や新聞記者にも伝わったのではないでしょうか。

今回、釜石鵜住居【うのすまい】スタジアムでおこなわれたフィジー vsウルグアイの試合。ラグビーの競技人口比率が世界でもNo.1のフィジーは世界ランキングも日本とさほど変わりません。もちろん、選手は全員プロです。これに対しウルグアイは、31人のスコッド中9人がアマチュアだというのです。公認会計士もいれば医者もいる、自動車整備工場の経営者もいれば銀行に勤める者もいる。チームもほかの国のように、何カ月も合宿をして力をつけていくなどというプロセスはまったく経ていません。ところがなんと、そのウルグアイがフィジーを相手に30対27で勝ったというので大きな話題になりました。フィジーがプロらしからぬミスを連発したせいもあるのですが、それにしてもウルグアイの選手は皆、溌溂とプレーしていました。それが観客だけでなく、取材に訪れていた日本のメディア関係者や新聞記者にも伝わったのではないでしょうか。

2019年11月3日

新横浜駅の構内の看板が、決勝戦用に付け替えられていました。人の出も準決勝のときよりさらに早い感じ。駅からスタジアムまで、外国人があふれています。早々にやってきてビール、ビール、ビールで盛り上がるのが彼らの習慣なのです。人が多すぎて歩道に収まりきらない場所もあるほど。イングランドのサポーターは、定番の応援歌『スウィングロウ・スウィートチャリオット』を大合唱しています。

Swing low, sweet chariot,

Coming for to carry me home,

Swing low, sweet chariot,

Coming for to carry me home.

それにしても、外国人サポーター(男性)の体の大きさには、感心するばかり。レプリカジャージのままグラインドに出れば、選手ですといっても通りそうな人が多いのです。決勝とあって、飲んでいるビールの量も! 声も大きいですし、騒ぎ方もハンパありません。

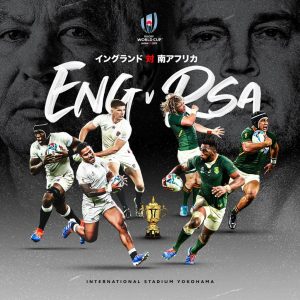

イングランドvs南アフリカの組み合わせは、くしくも2007年10月21日の決勝と同じ。このときも私はパリ郊外サン・ドニのスタジアム(Stad de France)で観戦しています。試合は6対15で南アが勝ちましたが、両国とも得点はすべてPK。トライは見られずに終わってしまいました。ビッグゲームではよくあることと聞いてはいましたが、実際にこの目で見ると、そうなるべくしてなっているのがよくわかります。どちらもディフェンスに全精力をぶつけるので、その堅いことといったらありません。逆に言うと、最終的にはペナルティーを多く犯したほうが不利ということになるのですね。

2007年の南アの優勝は初出場の1995年以来2回目、ちょうど12年後でした。それからすると、12年後の今回は優勝してもおかしくないかも。ただ、今回の下馬評はイングランドが有利で、私の周りも、「イングランドの大勝」と予測する人が多数。でも、南アが勝てば、その南アに負けたJAPANはたいしたものだという評価が聞こえてきても不思議ではないはず。私としては南アに勝ってもらいたいというのが正直な気持ちです。

17時50分、選手がグラウンドに入ってきます。太鼓の音ともに両チームが入ってくるのは日本らしさ満点で、ホントよかったですね。南ア初めての黒人主将・シヤ・コリシもいささか緊張気味。でも、胸に期すところは大きいのではないでしょうか。

17時50分、選手がグラウンドに入ってきます。太鼓の音ともに両チームが入ってくるのは日本らしさ満点で、ホントよかったですね。南ア初めての黒人主将・シヤ・コリシもいささか緊張気味。でも、胸に期すところは大きいのではないでしょうか。

一方、イングランドの主将オーウェン・ファレルの不敵な表情はいつもどおり。ニュージーランドとの準決勝、ハカの前でV字陣形を組んだとき中心に立っていたファレルの笑みは世界中に流れたはずです。まだ28歳と若いのですが、顔に刻まれている経験値は30代半ばの貫禄がただよっています。プロデビューは17歳、イングランド代表デビューは20歳、キャップ数も70ですから、当然といえば当然かも。

さて、試合のほうはというと。今日も後半25分までは12年前とまったく同じ。このままで終わってしまうのかと思っていたのですが、後半26分にマカゾレ・マピンピが、さらにその8分後には“ポケットロケット”チェスリン・コルビがトライを決め、終わってみれば32対12で南アの快勝でした。

さて、試合のほうはというと。今日も後半25分までは12年前とまったく同じ。このままで終わってしまうのかと思っていたのですが、後半26分にマカゾレ・マピンピが、さらにその8分後には“ポケットロケット”チェスリン・コルビがトライを決め、終わってみれば32対12で南アの快勝でした。

イングランドは準決勝のNZ戦とはまるで別のチームのようで、ほとんどいいところなしで終わってしまいました。何より、スクラムでいやと言うほどペナルティーを取られたのが響きました。80分を通じて6回もペナルティーを取られてしまってはイングランドも苦しいでしょう。開始早々、スクラムの中心=プロップのカイル・シンクラーが負傷退場したのが大きかったようです。

PKを得るたび、南アのSOハンドレ・ポラードが百発百中とまでは言いませんが、PKを確実に決め早々と優位に立ちます。前半30分過ぎからイングランドがフェイズを重ねましたが、5分間攻めに攻めましたが、結局トライは取れずPKの3点のみ。しかも、その直後南アにPKを2本連続で決められ、これで「勝負あった」の感じがしました。最後は時間を告げるドラが鳴ると、FWが密集から出したボールをBKが蹴り出してホイッスル。

今日の試合は秋篠宮ご夫妻が観戦に来られ、イギリスのヘンリー王子と並んでロイヤルボックスにその姿が見えました。表彰式のメダル・プレゼンターもされていましたね(安倍首相もいたようですが、別に出てこなくてもいいんじゃないのと思いましたが)。

表彰式は2位・1位の順でメダルの授与→「ウェブ・エリス・カップ」授与の流れ。でも、イングランドの選手のうち何人かはメダルを首にかけてもらうのを拒んだり、かけてもらってもすぐ外してしまったり。悔しいのはわかりますが、こういう姿は見たくないですね。もうひとつ、「ウェブ・エリス・カップ」授与のときの盛り上げは少々物足りませんでした。前回がド派手だっただけに、いささか見劣りしました。(写真は©World Cup Rugby)

表彰式は2位・1位の順でメダルの授与→「ウェブ・エリス・カップ」授与の流れ。でも、イングランドの選手のうち何人かはメダルを首にかけてもらうのを拒んだり、かけてもらってもすぐ外してしまったり。悔しいのはわかりますが、こういう姿は見たくないですね。もうひとつ、「ウェブ・エリス・カップ」授与のときの盛り上げは少々物足りませんでした。前回がド派手だっただけに、いささか見劣りしました。(写真は©World Cup Rugby)

まあ、それはそれとして、すべて終わったあと、イングランド、南アの順に全選手がスタンドの前まで歩いてきて、今大会ですっかり定着したお辞儀をしていたのを見て温かい気持ちになりました。次回は、そうした「(日本流の)礼」とは縁の薄そうなフランス開催ですから、ぜひとも現地に行って確かめてみたいとも思っています。

なお、南ア代表として今大会に出場していた選手のうち、フッカーのマルコム・マークスがNTTコミュニケーションズ、BKのダミアン・ディアレンデがパナソニック、同じくジェシー・クリエルがキャノン、さらにBK(FB&ウィング)のウィリー・ルルーがトヨタ自動車でプレーすることになっているといいます。ヤマハのクワッガ・スミス(FW第1列)、クボタのドウェイン・フェルミューレン(NO.8)、HondaのRG・スナイマン(ロック)の3人はこれまで同様。また、ルルーもかつてキャノンに2年在籍していたことがありますが、昨日記したニュージーランド代表の3人、オーストラリアの4人、サモアの2人も含め、2020年のトップリーグは興味津々です。

なお、南ア代表として今大会に出場していた選手のうち、フッカーのマルコム・マークスがNTTコミュニケーションズ、BKのダミアン・ディアレンデがパナソニック、同じくジェシー・クリエルがキャノン、さらにBK(FB&ウィング)のウィリー・ルルーがトヨタ自動車でプレーすることになっているといいます。ヤマハのクワッガ・スミス(FW第1列)、クボタのドウェイン・フェルミューレン(NO.8)、HondaのRG・スナイマン(ロック)の3人はこれまで同様。また、ルルーもかつてキャノンに2年在籍していたことがありますが、昨日記したニュージーランド代表の3人、オーストラリアの4人、サモアの2人も含め、2020年のトップリーグは興味津々です。

2019年11月2日

さあさあ、W杯もいよいよ今日が決勝。イングランドvs南アフリカの対戦となりました。こんな黄金、いや“プラチナカード”が横浜で見られるなど、10年前には想像すらできませんでした。W杯を日本で開催できたことを、いまさらながら改めて喜びたいですね!

さあさあ、W杯もいよいよ今日が決勝。イングランドvs南アフリカの対戦となりました。こんな黄金、いや“プラチナカード”が横浜で見られるなど、10年前には想像すらできませんでした。W杯を日本で開催できたことを、いまさらながら改めて喜びたいですね!

どちらが勝ってもいいといえばいいのですが、心情的には、JAPANを破った南アにエールを送りたい。せこいと思われるかもしれませんが、JAPANの価値を少しでも上げるためにも……。

さて、昨夜は東京スタジアムで、ニュージーランドvsウェールズの3位決定戦を見ました。9月20日の開幕戦、日の入りは18時10分だったのが今日は16時48分。スタジアムに入ったときは夕日の残照が空を染めていました。どこかさみしげな印象がしますが、これはやはり「3位決定戦」という、ある意味位置づけの難しい試合のせいでしょうか。勝っても3位ですから、選手たちのモチベーションもいまひとつ高まらないのではという気もします。

さて、昨夜は東京スタジアムで、ニュージーランドvsウェールズの3位決定戦を見ました。9月20日の開幕戦、日の入りは18時10分だったのが今日は16時48分。スタジアムに入ったときは夕日の残照が空を染めていました。どこかさみしげな印象がしますが、これはやはり「3位決定戦」という、ある意味位置づけの難しい試合のせいでしょうか。勝っても3位ですから、選手たちのモチベーションもいまひとつ高まらないのではという気もします。

観客も、両国だけでなく多彩。ほとんどはベスト8に進んだ国の人たちですが、心の底では、「ホントは明日試合するはずだったんだよな」くらいに思っているのでしょう。スタンドも、オーストラリの集団がいたり、イングランドのサポーターがあちこちに固まっていたり、ビールをガンガン飲んでいるアイルランドのグループも。

観客も、両国だけでなく多彩。ほとんどはベスト8に進んだ国の人たちですが、心の底では、「ホントは明日試合するはずだったんだよな」くらいに思っているのでしょう。スタンドも、オーストラリの集団がいたり、イングランドのサポーターがあちこちに固まっていたり、ビールをガンガン飲んでいるアイルランドのグループも。

もちろん、いちばん目立ったのはNZサポーターの集団。2カ所、それぞれ数百人が陣取っていました。ただ、本心は「こんなところにオレたちがいるはずじゃなかったんだけどなぁ」というところでしょう。

先週はイングランドに持ち味をほぼ100%封じられたNZでしたが、今日はうって変わって、のびのびしたプレーを見せてくれました。今大会の途中まで、W杯では18試合負け知らず(台風による中止で引き分け扱いになったイタリア戦を含めれば19試合)で来たのが、それを封じられたがために、かえってさばさばした気持ちで臨めたのかもしれません。

キャプテンのキアラン・リード(NO.8)も代表としては最後の試合、またスティーブ・ハンセンHCも同じく最後とあって、チームの全選手も心に期するところがあるようで、ハカも気合満点。ちなみに、通算127キャップで代表を退くことになったキアラン・リードは、来年1月から日本のトップリーグでプレーするとのアナウンスもありましたよ。ちなみに、この日出場していた選手のうち、POTM(プレイヤーオブザマッチ)に輝いたロックのブロディー・レタリックは神戸製鋼、トライを決めたCTBのライアン・クロッティはクボタ、FW第1列のマット・トッドは東芝(昨シーズンはパナソニック)だそうです。これでトップリーグ観戦の楽しみが増えますね。

キャプテンのキアラン・リード(NO.8)も代表としては最後の試合、またスティーブ・ハンセンHCも同じく最後とあって、チームの全選手も心に期するところがあるようで、ハカも気合満点。ちなみに、通算127キャップで代表を退くことになったキアラン・リードは、来年1月から日本のトップリーグでプレーするとのアナウンスもありましたよ。ちなみに、この日出場していた選手のうち、POTM(プレイヤーオブザマッチ)に輝いたロックのブロディー・レタリックは神戸製鋼、トライを決めたCTBのライアン・クロッティはクボタ、FW第1列のマット・トッドは東芝(昨シーズンはパナソニック)だそうです。これでトップリーグ観戦の楽しみが増えますね。

試合のほうはNZが持ち味の変幻自在ぶりをこれでもかと発揮。ウェールズも意地を見せますが、過去66年間NZには一度も勝てていないのも影響しているのか、攻めても攻めても強力なタックルのえじきになるばかり。後半20分過ぎ、ウェールズのジョシュ・アダムズ(ウィング)が今大会7個目のトライを決めたのが救いでしょうか。アダムズはこれでトライ王をほぼ確実に。

今日のサプライズは上皇ご夫妻が観戦にいらしたこと。後半からでしたが、巨大なスクリーンにお二人の姿が大写しになったときはどよめきが起こりました。決勝戦にも皇族のどなたかがいらっしゃるのかもしれませんが、3位決定戦というのが、いまのお立場を感じさせます。

今日のサプライズは上皇ご夫妻が観戦にいらしたこと。後半からでしたが、巨大なスクリーンにお二人の姿が大写しになったときはどよめきが起こりました。決勝戦にも皇族のどなたかがいらっしゃるのかもしれませんが、3位決定戦というのが、いまのお立場を感じさせます。

両チームとも、キャプテン、ヘッドコーチが最後の試合ということで、終了後の雰囲気もどこか温かい雰囲気が。「戦い切った」という満足感があふれていました。もちろん、3位決定戦ゆえの“ゆるさ”も影響しているのかもしれません。

3位チームにメダルを授与するセレモニーがあったのですがパスさせてもらい、武蔵境南口行きのバスに。15分ほどで到着すると、この日から年末のイルミネーションが始まったようで、これまでとはガラッと様変わり。「ああ、終わりなんだなぁ」との思いを噛みしめながら帰路につきました。

今夜、ラグビーの世界最高峰が決まります。横浜はどうなっているでしょうか

2019年11月1日

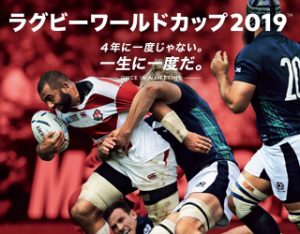

これまで1999年(イギリス)、2007年(フランス)、11年(ニュージーランド)、15年(イギリス)と見て回りましたが、今回のW杯ほどうまくハマったというか、盛り上がりを見せた大会は、なかったように思います。主催者のWR(ワールドエアグビー)も万々歳のはずです。

どの開催都市に行っても、空港、駅、主要道路、繁華街、デパート、小売店など、ポスターや横断幕、幟【のぼり】、捨て看、バナー、ラグビーボールのオブジェ、公式マスコットの「レンジー」を見かけましたし、居酒屋やカフェもにぎわっていました。「4年に一度じゃない。一生に一度だ」のキャッチコピーどおりの体験をした人もいっぱいいるのではないでしょうか。

どの開催都市に行っても、空港、駅、主要道路、繁華街、デパート、小売店など、ポスターや横断幕、幟【のぼり】、捨て看、バナー、ラグビーボールのオブジェ、公式マスコットの「レンジー」を見かけましたし、居酒屋やカフェもにぎわっていました。「4年に一度じゃない。一生に一度だ」のキャッチコピーどおりの体験をした人もいっぱいいるのではないでしょうか。

経済効果は4300億を突破しそうだといいますし、JAPANvs南アフリカ戦のテレビ実況中継は41・6%という驚異的な視聴率を達成したとも。これは、今年に入ってすべての番組の中でトップのようです。あと2カ月余、よほどの一大事でもない限り変わらないでしょう。

しかも、9月20日から11月2日までのW杯開催期間と日程が重なり合うスポーツイベントには、プロ野球のセ・パ両リーグのCS、日本シリーズ(ソフトバンクのストレート勝ちで10月23日に終戦)、バレーボール男子のワールドカップ、競馬のGⅠ菊花賞に天皇賞、プロ野球ドラフト会議(高校生)、日本初開催となる男子ゴルフのPGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」(タイガー・ウッズが13年ぶりに日本で出場)など、強力なコンテンツが目白押し。また、サッカーJリーグも最終盤に来て激しい優勝争い(10月29日現在、4チームが勝ち点5の差でひしめく)が展開されていますし、バスケットボールBリーグも開幕しました。

しかも、9月20日から11月2日までのW杯開催期間と日程が重なり合うスポーツイベントには、プロ野球のセ・パ両リーグのCS、日本シリーズ(ソフトバンクのストレート勝ちで10月23日に終戦)、バレーボール男子のワールドカップ、競馬のGⅠ菊花賞に天皇賞、プロ野球ドラフト会議(高校生)、日本初開催となる男子ゴルフのPGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」(タイガー・ウッズが13年ぶりに日本で出場)など、強力なコンテンツが目白押し。また、サッカーJリーグも最終盤に来て激しい優勝争い(10月29日現在、4チームが勝ち点5の差でひしめく)が展開されていますし、バスケットボールBリーグも開幕しました。

そうした中で大変な数の「にわか」ラグビーファンが生まれたのは間違いありません。多くの人が「いやぁ、私はにわかなので」「世の中ラグビーで盛り上がっているのに一人だけ外れているとさびしくて」……、さまざまな人がいるでしょうが、とりあえず2試合でもテレビ中継を観た人は、なぜラグビーがこれほど多くの人の心を鷲づかみにするのか、理屈抜きで感じ取れたと思います。こまかなルールなどうっちゃってOK、要は相手ゴールラインを越えたエリアにグラウンディングすればトライだということさえ分かっていれば、ハンパなく濃密な80分間を経験できることが体感できたのではないでしょうか。

そうした中で大変な数の「にわか」ラグビーファンが生まれたのは間違いありません。多くの人が「いやぁ、私はにわかなので」「世の中ラグビーで盛り上がっているのに一人だけ外れているとさびしくて」……、さまざまな人がいるでしょうが、とりあえず2試合でもテレビ中継を観た人は、なぜラグビーがこれほど多くの人の心を鷲づかみにするのか、理屈抜きで感じ取れたと思います。こまかなルールなどうっちゃってOK、要は相手ゴールラインを越えたエリアにグラウンディングすればトライだということさえ分かっていれば、ハンパなく濃密な80分間を経験できることが体感できたのではないでしょうか。

つい半年、いな3カ月ほど前までは、どこに行ってもラグビーの「ラ」の字も見えませんでした。「これで大丈夫かなぁ」と、大会関係者でもなんでもない私ですら心配になったものです。それがなんと、国民の半分半分近くが、突然“ラグビーファン”になって熱くなり、南アに負けて“JAPANロス”、そして大会が終わったら“ラグビーロス”になりかねないような雰囲気すら感じられます。

つい半年、いな3カ月ほど前までは、どこに行ってもラグビーの「ラ」の字も見えませんでした。「これで大丈夫かなぁ」と、大会関係者でもなんでもない私ですら心配になったものです。それがなんと、国民の半分半分近くが、突然“ラグビーファン”になって熱くなり、南アに負けて“JAPANロス”、そして大会が終わったら“ラグビーロス”になりかねないような雰囲気すら感じられます。

それはともかく、今回「にわかラグビーファン」になった中には、このままではもったいない、もっともっとJAPANを応援したいと思っている人もいるはずです。ただ、座して待っているだけでは、どんどん熱が下がるのは確実。そこで、そうならないための秘訣を一つお伝えしましょう。来年2月まで、日本国内は高校・大学ラグビーが盛り上がります。

高校ラグビーはちょうど高校サッカーと時期が重なりますが、サッカーよりよほど面白いのではないかと思います。大学ラグビーも近頃は様変わりしつつあり、海外からの留学生もけっこういますし、そうした中から次のJAPAN代表になりそうな選手を見つけるのも楽しいのではないでしょうか。一定期間続けてラグビーに触れれば、かならずハマるのがラグビーです。(各国サポーターの写真はすべて©Getty Images)

トヨタスタジアムで遭遇した、私より少し年上とおぼしきご婦人(「おばちゃん」と呼ぶのがはばかられるほど上品な雰囲気をただよわせていた)は、試合が始まるやいなやガラッと変貌、すぐ横にいた私はただただ驚くばかりでした。「堀江~~っ、ハリハリー(=急げを意味するかけ声)!」「姫野――っ! めくれ、めくれよーっ(=ラックでボールを奪うさまたげになっているプレーヤーを排除する)!」などと、けっこうかん高い、というよりドスの利いた声で叫び続けるのです。それも、JAPANのワンプレー、ワンプレーに対してですよ。かなり年季の入ったファンとお見受けしましたが、ここまで到達するのは時間とエネルギーが要ります。

でも最初は彼女も、「ラファエレティモシーっていうの? あの人、いいわねェ」と笑顔でのたまうおばあちゃんや、「稲垣――! 笑ってぇ」「福岡さーん、こっち向いてー!」という女子高生のレベルだったのではないかという気がします。女性の多くがこのパターンかと思いますが、何事も「好き」になるのが一番のきっかけですから。

好きな選手の一挙手一投足に注目することから、各ポジションの役割や選手の動き、パスやキック、ラン、ボールキャリー、タックルについての見方、相手のディフェンスをかわすさまざまな手立て、スクラムやラインアウトの駆け引きなど、一つひとつのプレーを見る目が養われていきます。さらに、両チームの布陣や個々の選手の動きなど、ゲーム全体が見えてくれば面白さはぐんと増すでしょう。興味・関心を抱いた一人の選手が、ラグビー全体にあなたを引き込んでくれるというわけです。言うならば、好きな選手こそが「にかわ」=“接着剤”のようなもの。「にわか」が「にかわ」に代わるのは簡単だということがわかるでしょう。

私が高校でラグビーをしていた頃、早稲田大学ラグビー部や日本代表チームの監督を務めた大西鐵之祐(1995年に死去)が打ち出した「接近・展開・連続」という理論を学ばされました。海外の強豪国に比べ体格の劣る日本人がそれに対抗するには、器用さや俊敏性、持久力では負けないという考え方に基づいたものです。攻撃するときは接触を避けつつギリギリまで相手に「接近」し、器用な手さばきでパスを出してつなぎ、グラウンドを広く使って「展開」する。こうした攻撃をチーム全員が粘り強く繰り返す(「連続」)ことで相手の優位性をくつがえすことができるという内容でした。実際、1968年5~6月、日本代表がニュージーランドに遠征したとき、オールブラックス・ジュニアに23対19で勝利を収め、私たちも大喜びしたものでした(このときの通算成績は5勝5敗・写真の出典は不明です)。

ラグビーの本格ファンになるのも、この「接近・展開・連続」が必要な気がします。W杯で「接近」、高校・大学ラグビーに「展開」、そして「連続」の対象は代表レベルの試合です。

今回JAPANの代表に選ばれた31人のほとんどが「トップリーグ(16チーム)」に所属しています。チーム別では、

◎NTTコミュニケーションズ(千葉県市川市) アマナキ・レレイ・マフィ

◎NTTドコモ(大阪市) ヴィンピー・ファンデルバルト

◎キャノン(東京都町田市) 田中史朗、田村優

◎クボタ(千葉県船橋市) ピーター・ラピース・ラブスカフニ

◎神戸製鋼 中島イシレリ、山中亮平、ラファエレティモシー アタアタ・モエアキオラ

◎サントリー(東京都府中市) 北出卓也、ツイヘンドリック、中村亮土、流大、松島幸太朗

◎東芝(東京都府中市) 徳永祥尭、リーチマイケル

◎トヨタ自動車(愛知県豊田市) 木津悠輔、茂野海人、姫野和樹

◎パナソニック(群馬県太田市) ヴァルアサエリ愛 稲垣啓太、坂手淳史、福岡堅樹、堀江翔太、松田力也

◎HONDA(三重県鈴鹿市) 具智元 レメキロマノラヴァ

◎宗像サニックス(福岡県宗像市) ジェームス・ムーア

◎ヤマハ(静岡県磐田市) ヘルウヴェ

同リーグにはこのほか、今大会では代表を送り込めなかったNEC(千葉県我孫子市)、リコー、日野自動車(東京都日野市)、三菱重工相模原の4チームがあります。

また、トップチャレンジリーグからは、

◎近鉄(大阪府東大阪市) トンプソンルーク

◎コカコーラ(福岡市) ウィリアム・トゥポウ

の2人が代表に選ばれていました(チーム名のあとのカッコは練習場のあるところ)。そうした選手たちに焦点を絞って試合を見て回るのも面白そうです。一般のファンが多く行けば行くほど、「仕事する場所が変わっただけの社員」「動員された取引先」「いやいや付き合わされた来た人」といった不自然な観客は減るでしょうから、ゲームも楽しめるはずです。

ちなみに、31人のうち東日本出身は稲垣啓太(新潟)のみ、西日本出身は京都が4人、大阪3人、愛知・福岡が各2人、兵庫・大分・鹿児島が各1人です。日本人の国民性を考えるのにさんこうになりそうな話です。また外国出身は、ニュージーランドとトンガが各5人、南アフリカが3人、韓国・オーストラリア・サモアが各1人。

トップリーグの試合は全国各地で開催されます。これはラグビーの普及という意味合いもあるようで、W杯の試合がおこなわれなかった秋田、仙台、千葉県、三重県、京都、広島県、山口県、高知県、佐賀県などでも1、2試合が組まれています。

ただし、JリーグやBリーグのようにホームとアウェーで1試合ずつという仕組みではありません。ハードなスポーツなので、5日~1週間のインターバルが必要なのです。スケジュールは1月から5月までほぼ毎週末、16チーム総当たり。W杯では同じJAPANのジャージを着ていた選手が敵味方に分かれて戦うのを見るのも一興です。トップリーグのウェブサイトは、

https://www.top-league.jp/

また、各チームとも外国人選手が大勢います。彼らが見せるハイレベルのプレーにも注目したいですね。自分の出身国で代表寸前まで行ったものの選ばれなかった、あるいは国代表としては引退してもまだプレーを続けたい……そうした選手が多いので、下手な日本人選手よりよほど迫力があります。なかには、次のJAPAN代表に選ばれようと、資格(居住期間5年)をクリアするためにプレーする選手もいるでしょうし。

トップリーグとほぼ同じ時期に「スーパーラグビー」が始まります。詳しくは近々書こうと思っていますが、こちらはニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチン、そして日本の5カ国にまたがる15のクラブで覇を競います。日本に本拠を置くのは「サンウルブズ」といい、今回のW杯に出場していた選手が異なるクラブに所属して戦うので、楽しみもいっぱい。トップリーグよりチケット代は少々高いのですが、それだけの価値は十分あります。スーパーラグビーのウェブサイトは、

https://super.rugby/superrugby/

「スーパーラグビー」、来シーズンは日本国内でも6試合開催されます。W杯とはかなり様相の違う攻撃的・冒険的なシーンの連続に、別の楽しみ方ができること請け合い。「一生に一度」で終わらせてしまってはホントもったいない話です。「4年後に(フランスで)もう一度」をめざし、ラグビーを楽しみたいものです。

2019年10月31日

W杯もいよいよ最終ステージ。優勝国、準優勝国の選手・スタッフに送られるメダルも発表になり(©Rugby World Cup Limited 2007 – 2019)、大団円のときが刻々と近づきつつあります。ウェッブ・エリス・カップを高々と掲げるのはイングランドのオーウェン・ファレルか南アフリカのシヤ・コリシか、楽しみですね。

選手個々人はこのほか、いくばくかの賞金も手にするようですが、それとは関係なく、ラガーマンにとって最高に名誉で誇らしいことがあります。それは、「バーバリアンズ(Barbarians)」というチームのメンバーに選ばれることです。英語のbarbarianは「野蛮人」を意味するのが面白いのですが、ラグビー界で「バーバリアンズ」といえば、「ホームグラウンドを持たず、数名の役員によって選ばれた世界の一流選手で編成される伝統あるラグビーユニオンクラブ」(Wikipedia)のこと。もちろん各国の代表チームやクラブなどと試合をするために編成されるのですが、チャリティーの目的で試合をすることも多く、テストマッチのようなピリピリした緊張感はありません。

選手個々人はこのほか、いくばくかの賞金も手にするようですが、それとは関係なく、ラガーマンにとって最高に名誉で誇らしいことがあります。それは、「バーバリアンズ(Barbarians)」というチームのメンバーに選ばれることです。英語のbarbarianは「野蛮人」を意味するのが面白いのですが、ラグビー界で「バーバリアンズ」といえば、「ホームグラウンドを持たず、数名の役員によって選ばれた世界の一流選手で編成される伝統あるラグビーユニオンクラブ」(Wikipedia)のこと。もちろん各国の代表チームやクラブなどと試合をするために編成されるのですが、チャリティーの目的で試合をすることも多く、テストマッチのようなピリピリした緊張感はありません。

それでも、1973年オールブラックスがイギリスに遠征し最終試合で対戦したときのバーバリアンズは、古くからのラグビーファンなら誰もが記憶しているのではないでしょうか。この試合でバーバリアンズのSHガレス・エドワーズ(ウェールズ代表)が奪ったトライは「ラグビー史上最高のトライ(the greatest try ever scored)」と伝えられています。映像はチョー劣悪ですが、TouTubeで見られます。私自身は学生時代、テレビで見て体が震えた記憶があります。

https://www.youtube.com/watch?v=AwCbG4I0QyA

最近では2017年11月にオーストラリア、ニュージーランド、18年12月にアルゼンチンで試合をしています。南アの司令塔ハンドレ・ポラード(©Getty Images)、NZの同じくリッチー・モウンガがいつもと違う白黒のストライプのジャージを着ている(ただし、ソックスだけは選手個人の所属クラブのものを履く)ので、まったく別人のように見えてしまいます。モウンガが出たときの相手はなんとNZなので、余計です(©the Guardian)。

今年もW杯終了後間もない11月16日にフィジー(会場はラグビーの聖地トゥイケナム!)、20日にブラジル@サンパウロ、30日にウェールズ@カーディフとの試合が組まれています。また、フィジー戦の出場選手を選ぶのは、イングランドのHCエディー・ジョーンズとのこと。

日本の選手でこれまで選ばれたのは、今大会でも活躍した田中史朗、ほかには林敏之(同志社大→神戸製鋼)、元木由記雄(明大→神戸製鋼)、ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大→パナソニック)、藤田慶和(早大→パナソニック)しかいません。©Daily Telegraph

日本の選手でこれまで選ばれたのは、今大会でも活躍した田中史朗、ほかには林敏之(同志社大→神戸製鋼)、元木由記雄(明大→神戸製鋼)、ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大→パナソニック)、藤田慶和(早大→パナソニック)しかいません。©Daily Telegraph

このように、ラグビー選手にとって「Barbarians」は誇り高き存在なのですが、ラグビーを観戦するスモーカーも同じく「barbarian」として扱われています。ただし、この場合は文字どおりの「野蛮人」という意味。

ご承知のように、ここのところスモーカーにははなはだ暮らしにくい世の中になっています。もちろん、スタジアムでもそれは同様。ただし、会場によってかなり差があります。当初から、吸える場所は少ないだろうなと予想していたので、大きな声では言えませんが、「隠れて吸ってもわからない、それでいて吸わない人にご迷惑をおかけしない」場所を見つけられるかが勝負。味スタは係員が多いため、悩みました。緒戦の9月20日は、秋篠宮ご夫妻や安倍総理も観戦していたせいもあってか、とにかく厳しかったですね。タバコどころか、スタジアム内を動くことさえ制限されました。そこへさらに警官まで加わり、不自由なことこの上なし。

2回目のウェールズvsオーストラリア戦のときはそれほどでもなかったように思います。前半戦を見終えた客が一斉にスタンドの外に出てきて、所定の喫煙場所に。しかし、狭いスペースに収まり切ろうはずもなく、最初はその入口近くにはみ出していましたが、そのうちどんどん横に広がり、通路の端っこはスモーカーでいっぱい。運営役員が「おタバコは所定の場所で……」と、義務的に、というか半ばあきらめた口調で注意を促していたものの誰も耳を傾ける人はいません。さすがに、10月19日の準々決勝(ニュージーランドvsアイルランド)以降は増設されたようで、ゲーム時間中のみという場所も設けられたようです。

悲惨だったのは横浜。7万人近くのキャパなのに、喫煙場所は4カ所のみ。運が悪いと200メートル以上歩かなくてはたどり着きません。スモーカーは野蛮人(バーバリアン)とでも言いたいのでしょうか。仕方なく、係員の目が行き届かない場所を探すのですが、比較的容易に見つかります。日本人より外国人のほうがスモーカーは多そうで、彼らには日本人ボランティアも多少甘く対応しているようでした。横浜では、イリーガルな場所でも外国人の横で吸っていればおとがめなしで済みました。

2019年10月30日

イングランドの決勝戦観戦のため、エリザベス女王の孫ヘンリー王子が急きょ日本を訪れることになったそうです。王子がイングランド・ラグビー協会の後援者(パトロン)であることを考えると、驚くことではないのかもしれません。準決勝の前には、令和天皇の即位式で来日していたプリンス・オブ・ウェールズの称号を持つチャールズ皇太子がウェールズの選手たちを激励していましたが、イギリス国民にとってラグビーがいかに重みを持っているのかを感じさせます。

日本ラグビー協会がジェイミー・ジョセフに今大会終了後も引き続き指揮を執ってもらうよう要請することになったとのニュースも伝わってきました。お金に糸目はつけないとの話もあるようで、果たしてどうなるか興味津々です。W杯は4年に1回の大イベントですから、毎回、終わるたびに世界中で激動が起こります。あっと驚く人があっと驚く国やクラブのHCになったりすることもしばしばで、ジョセフは今回の“目玉”なのでしょう。日本ラグビー協会もボーッとしていると、どこかの国に持っていかれかねません。

そのジョセフHCが、JAPANの決勝トーナメント進出が決まった3日後、福岡の企業サニックスの本社を訪れ、ベスト8入りを報告したというニュースが新聞に小さく出ていました。同社とジョセフHCとの縁は深く、1995年、同社の創業社長・宗政伸一さん(2017年に死去)に請われてラグビーチームに加わり、2003年までプレー。その間チームはめきめき力をつけ、トップリーグ加入も成し遂げました。99年のW杯ではJAPANの代表にも選ばれています。

そのジョセフHCが、JAPANの決勝トーナメント進出が決まった3日後、福岡の企業サニックスの本社を訪れ、ベスト8入りを報告したというニュースが新聞に小さく出ていました。同社とジョセフHCとの縁は深く、1995年、同社の創業社長・宗政伸一さん(2017年に死去)に請われてラグビーチームに加わり、2003年までプレー。その間チームはめきめき力をつけ、トップリーグ加入も成し遂げました。99年のW杯ではJAPANの代表にも選ばれています。

今大会の代表メンバーの一人ジェームス・ムーア(ポジションはロック)も現在サニックスに所属しています。試合中ずっとヘッドキャップを着けているので思い出す人も多いでしょう。「私はサニックスのファミリー」と公言するほど同社との縁を大切にするジョセフHCならではのこうした行動に、同社現社長の宗政寛さんも感激の面持ちで対面したとのことでした。©読売新聞

W杯観戦ツアー(2回目)の途中、10月8日、福岡に立ち寄りました。同地では計3試合が組まれていましたが、JAPAN戦はなし。というのも、会場となった「レベルファイブスタジアム(東平尾公園博多の森球技場)」のキャパが2万1千と小さいからです。今回も準々決勝2試合が九州で組まれましたが、会場は福岡ではなく大分スポーツ公園総合競技場。こちらは4万人収容ですから、仕方ありません。

にもかかわらず福岡の熱気といったら……。それは、予選プールで4本、それも派手なトライを決めた福岡堅樹(ウィング)のおかげでしょう。地元福岡県古賀市生まれ、福岡高校出身(→筑波大学)、そして名前が福岡。これで盛り上がらないほうがおかしいかもしれません。「JAPAN躍進の電源地は福岡だ」と、誰もが思っているようなのです。ちなみに、日本ラグビー協会の会長も、福岡の森重隆さん(福岡高→明大→新日鉄釜石)です。©サンケイ

にもかかわらず福岡の熱気といったら……。それは、予選プールで4本、それも派手なトライを決めた福岡堅樹(ウィング)のおかげでしょう。地元福岡県古賀市生まれ、福岡高校出身(→筑波大学)、そして名前が福岡。これで盛り上がらないほうがおかしいかもしれません。「JAPAN躍進の電源地は福岡だ」と、誰もが思っているようなのです。ちなみに、日本ラグビー協会の会長も、福岡の森重隆さん(福岡高→明大→新日鉄釜石)です。©サンケイ

ただ、福岡は昔からラグビーの盛んなところでした。私くらいの年齢のファンなら、社会人の八幡製鉄(現新日鉄住金八幡)が強かったのを覚えていることでしょう。1948年から始まった全国社会人ラグビー選手権で、1950年~68年までの間に12回も優勝していますし(準優勝も2回)、JAPAN代表に23人もの選手を送り込んでいます。高校ラグビーでは東福岡高校が2007年から18年までの12年間で6回全国制覇を成し遂げています。

しかし、そうした表舞台の出来事とは別に、派手さはないものの、日本ラグビー界に貢献していることがあります。それは「サニックス ワールド・ラグビー ユース交流大会」です。これは2000年から始まった、高校生の国際大会で、会場は福岡県宗像【むなかた】市のグローバル・アリーナ。毎年5月のゴールデンウィークに世界各国から16チームが参加して開催されます。過去20回おこなわれたうち、ニュージーランドが10回優勝しており、もちろん最多。残念ながら日本のチームが優勝したことはないのですが、世界の高校生ラガーマンのあこがれと言っても過言ではありません。

しかし、そうした表舞台の出来事とは別に、派手さはないものの、日本ラグビー界に貢献していることがあります。それは「サニックス ワールド・ラグビー ユース交流大会」です。これは2000年から始まった、高校生の国際大会で、会場は福岡県宗像【むなかた】市のグローバル・アリーナ。毎年5月のゴールデンウィークに世界各国から16チームが参加して開催されます。過去20回おこなわれたうち、ニュージーランドが10回優勝しており、もちろん最多。残念ながら日本のチームが優勝したことはないのですが、世界の高校生ラガーマンのあこがれと言っても過言ではありません。

この大会を始めたのが、先に記した宗政伸一さん。私も20年以上前ですが、雑誌のインタビューの仕事でお目にかかったことがあります。ラグビーに強烈な情熱を持っていたのが印象的です。サニックスは現在トップリーグに加わっていますが、1994年の創部当初は西日本リーグの一員でした。チームを強化すべく、宗政さんがこの年のW杯で準優勝したニュージーランドのFWジェイミー・ジョセフを招いたのです。

©西日本新聞

ラグビーに限りない情熱と愛情を注ぎ、「スポーツ、文化を通じて世界中の子どもたちが集う場を」との思いを抱いていた宗政さんにとって同大会は何よりも大切な場だったのでしょう。これまでの参加国・地域は20カ国・地域、のべ384チーム(日本207、海外177)、参加者は1万3千人を数え、そのうち145人が国代表になっているといいます。

今回のW杯でJAPAN代表に選ばれた選手の中にも、山中亮平(バックス)、松島幸太朗(同)、坂手淳史(プロップ)、松田力也(バックス)、ラファエレティモシー(バックス)の5人が名前を連ねています。日本と戦った相手では、アイルランドのジョナサン・セクストン(スタンドオフ)、ジョン・ライアン(プロップ)の二人、スコットランドのジョン・バークレー(FW3列)、ブレイド・トムソン(同)もそうでした。優勝を争うイングランドにも、ルーク・カウワンディッキー(フッカー)、エリス・ゲンジ(プロップ)、ジャック・ノーウェル(ウィング)と3人がおり、カウワンディッキーとゲンジは出場メンバーにも選ばれているようです。

彼らは、高校生の頃、短期間ではあっても訪れたことのある日本の地でW杯に出場することにひとかたならぬ縁【えにし】を感じているのではないでしょうか。そうしたことからすると、福岡は秩父宮、花園と並ぶ、“ラガーマンの聖地”と言えそうです。今回福岡でお邪魔したお寿司屋さんで、食事を共にした方から「来年5月は、ぜひ福岡にいらしてください」との誘いを受けました。なかなかある機会ではないので、ぜひ足を運んでみたいと思っています。お祭り好きが福岡の県民性ですから、「サニックス・ワールド・ラグビー・ユース交流大会」も相当な盛り上がりを見せるのでしょう。

2019年10月29日

準決勝の2試合目は南アフリカvsウェールズという好カード。前週の結果次第ではJAPAN vs ウェールズになる可能性もなくはなかったのですが、残念ながらです。

しかし、この試合、今大会で私が観たJAPAN戦以外では最高にスリリングでした。チケットの価格も高額ですが、その金額に十二分にどころか、十五分に見合う内容で、わざわざ買っておいてよかった! と思った次第。スポンサー企業のどこぞから頂戴したタダ券で見に来るような人に、その価値はけっして理解できないでしょう。毎回、それっぽい客──なぜかスーツを着込んでいるので、すぐにそれとわかる──がいるのには驚くというか、「お前みたいなヤツが日本のラグビーを、いなスポーツをダメにしているんだよ!」と言いたくなってしまいます。

それはともかく、この試合のどこに価値があったのか──。前半を終わって南アが9対6でリードしていましたが、後半6分でウェールズがPKで追いつきます。その後は1トライ1ゴールずつを取り合い、残り7分の時点で16対16。私は延長戦になりそうだなと予測し、ビールをもう1本買ってしまいました。ところが、それから数分後、残り4分のところでウェールズが自陣ゴール前で痛恨のペナルティー。この日南アのハンドレ・ポラードは絶好調だったので、きっちり決め19対16となり、そのまま終了となりました。

©Getty Images

©Getty Images

強国どうしのテストマッチでも同じような傾向が見られるのですが、負けたら終わりのノックダウン方式になると、どの国のチームも、予選プールとは戦い方がまったく違ってきます。予選プールでは、ボーナスポイントもからんでくるので、強い国は一つでも多くトライを重ねようと早めからガンガン来ます。

しかし、決勝トーナメントに入ると、その必要はありません。終了のホイッスルが吹かれた時点でとにかく1点でも相手を上回っていればいいので、何がなんでもトライを取ることに固執する必要はないのです。DG(ドロップゴール)もありますし、相手にペナルティーを犯させ(もちろん相手の陣地内、それもゴールラインに近いほどベター)PKを獲得するという手もあります。この場合、大事なのがキックの能力で、「ティア1」の国ともなると、傑出したキッカーがかならずいます。ハーフウェーラインより手前からPKを蹴ってゴールポストの真ん中を余裕で通すキッカーさえいるほどです。

前週の準々決勝フランスvsウェールズ戦。終了間際(後半34分)まで19対13でリードしていたフランスが、土壇場でウェールズにトライを取られ、コンバージョンゴールも決まったために19対20と逆転。残り5分を守り切ってこの日の準決勝にコマを進めてきたのです。後半早々、このフランス最初のトライを決めたセバスチャン・バハマイナ(ロック)が危険なプレーでレッドカード(退場)をくらい、30分以上も14人で戦ってきたことによる消耗の結果と言えなくもありませんが、それにしても残り5分でトライを決める戦闘心・粘り強さは並大抵のものではないでしょう。

結局、南アのPKが決勝点となりましたが、それまでの攻防はなんとも息詰まるものでした。トライは双方1本ずつで派手さはほとんどなかったのですが、攻めてはつぶされ、つぶしたところから相手が攻撃し、それがまたタックルで止められる……。この繰り返しです。肉と肉、骨と骨のぶつかり合いがここまで続くと、観ている側の体も徐々に固まってきてしまいます。JAPANの試合でなくてよかった! というのが正直な気持ちですね。

横浜のスタジアムは今日が5回目になりますが、ようやくアクセスのコツも飲み込み、すんなりと行けました。しかし、予選プールのときよりも人の出足が早く、途中の道筋にある居酒屋、カフェ、コンビニなど、酒を売っている店は、中はもちろん、店の前、さらにはその周囲まで人でビッシリ。それもでき上がり具合が相当のレベルまで行っているように感じました。外国からの観客もどうやら日本のパターンに慣れてきたようです。

横浜のスタジアムは今日が5回目になりますが、ようやくアクセスのコツも飲み込み、すんなりと行けました。しかし、予選プールのときよりも人の出足が早く、途中の道筋にある居酒屋、カフェ、コンビニなど、酒を売っている店は、中はもちろん、店の前、さらにはその周囲まで人でビッシリ。それもでき上がり具合が相当のレベルまで行っているように感じました。外国からの観客もどうやら日本のパターンに慣れてきたようです。

飲むときは同じ外国人どうし、敵も味方もないようで、そこへさらに、場合によってはこの日ここで試合をするはずだった国のサポーターまで加わっています。イングランド、南ア、ニュージーランド、アイルランドとすべて異なるジャージを着た男女4人組も見かけましたし、スコットランドの民族衣装とウェールズ、オーストラリアのジャージを着た5人グループとか、もうワケがわからない感じです。

共通するアテ(酒肴)はラグビーで、ニュージーランドが負けたのはなぜか、決勝で当たったらイングランドよりウェールズのほうが強いとか、皆それぞれ自説を曲げません。いわゆる「にわか」ファンとはまた違う、けっこうクロウトはだしのファンが多いのです。たしかに、着ているレプリカのジャージを見ると、「2003」「2007」「2011」などという数字がプリントされていたりします。毎回、かならず観戦に行っているようです。もちろん、自分の応援している国が優勝するのが最高なのでしょうが、そうでなかったとしても、準決勝、3位決定戦、優勝で超ハイレベルの試合が見られればそれだけで満足というファンが多いように感じられます。

共通するアテ(酒肴)はラグビーで、ニュージーランドが負けたのはなぜか、決勝で当たったらイングランドよりウェールズのほうが強いとか、皆それぞれ自説を曲げません。いわゆる「にわか」ファンとはまた違う、けっこうクロウトはだしのファンが多いのです。たしかに、着ているレプリカのジャージを見ると、「2003」「2007」「2011」などという数字がプリントされていたりします。毎回、かならず観戦に行っているようです。もちろん、自分の応援している国が優勝するのが最高なのでしょうが、そうでなかったとしても、準決勝、3位決定戦、優勝で超ハイレベルの試合が見られればそれだけで満足というファンが多いように感じられます。

スタンドの外でもこれは同じ。さらに言うなら、スタンドの中でも同じです。サッカーのように、アウェーのサポーターはこのエリアなどという制限はありません。一人で、イングランドの応援歌をがなりたてる人がいるかと思えば、その2、3段後ろの席に陣取ったサポーターがオールブラックスの旗を体に巻いて盛り上がっていたり……。敵も味方もごちゃ混ぜに座っているのはごく普通で、対戦していない国のファンがけっこういるのも珍しくありません。要は、ラグビーというスポーツが楽しめればOKなのです。今日も、ウェールズのサポーターの中にはイングランド、スコットランド、アイルランドから来たとおぼしき人がいっぱいいました。「同じイギリスだから」ということなのかどうかはわかりませんが、そうした合従連衡・呉越同舟的な雰囲気は当たり前なのかもしれません。

スタンドの外でもこれは同じ。さらに言うなら、スタンドの中でも同じです。サッカーのように、アウェーのサポーターはこのエリアなどという制限はありません。一人で、イングランドの応援歌をがなりたてる人がいるかと思えば、その2、3段後ろの席に陣取ったサポーターがオールブラックスの旗を体に巻いて盛り上がっていたり……。敵も味方もごちゃ混ぜに座っているのはごく普通で、対戦していない国のファンがけっこういるのも珍しくありません。要は、ラグビーというスポーツが楽しめればOKなのです。今日も、ウェールズのサポーターの中にはイングランド、スコットランド、アイルランドから来たとおぼしき人がいっぱいいました。「同じイギリスだから」ということなのかどうかはわかりませんが、そうした合従連衡・呉越同舟的な雰囲気は当たり前なのかもしれません。

それにしても面白いのは、外国人サポーターの鉢巻き姿です。たぶん、そうした応援グッズが向こうにはないのでしょうが、今大会で一気に広まった感じがします。鉢巻のデザインはほぼ一様。白地の真ん中に赤い丸があり、その横に漢字二文字が配されています「必勝」「闘魂」「一番」あたりはよくわかりますが。店の側も「これはどんな意味があるのか?」とたずねられ、「We must win !」とか「Fighting Spirit」「No.1」などと説明したのでしょう。しかし、なかには「神風」とか「合格」など、説明の難しそうなものもあります。まあ、日本の象徴である「漢字」が書かれていればそれでOKなのでしょうが……。値段も手ごろで、おみやげにもってこいというのもあるかもしれません。法被もけっこう目につきましたね。その国のジャージと同色の地、前の襟立部分にチーム名、背中に漢字で「勇」の文字が描かれたデザインが多いのですが、鉢巻きに法被とくれば、お祭り気分も高まるというものです。

素晴らしい盛り上がりを見せているW杯も残すところ、あと2戦。この南アフリカvsウェールズのテレビ実況中継の視聴率も19・5%だったとのこと(イングランドvs NZ戦は16・3%)。さすがに、JAPAN vs南ア戦には及びませんでしたが、それでも驚きの数字ではないでしょうか。残された祝祭の時間を最後まで楽しみたいものです。

2019年10月28日

さすがW杯、ベスト4が戦うステージともなると外国人の観客が目につきます。それも、目の肥えたイギリス人の数が圧倒的です。今日(26日)のカードは、事実上の決勝とも言われるイングランドvsニュージーランドですから余計でしょう。

ゴールドやグリーン、青や赤などカラフルなジャージが目立つ中、イングランドの、飾り気のない純白はかえってイキな印象。胸の赤いバラのマークもどこか由緒を感じさせます。ちなみに、15世紀の半ば頃イングランドの王位継承をめぐって起こった「バラ戦争」を戦った2つの名門一族(ランカスター家vsヨーク家)の家紋がどちらもバラだったことからそう呼ばれているですが、勝利したランカスター家のバラが「赤」だったそうです。写真はカンタベリー社の広告から(左からカリー、ジョセフ、ファレルの3選手)。

ゴールドやグリーン、青や赤などカラフルなジャージが目立つ中、イングランドの、飾り気のない純白はかえってイキな印象。胸の赤いバラのマークもどこか由緒を感じさせます。ちなみに、15世紀の半ば頃イングランドの王位継承をめぐって起こった「バラ戦争」を戦った2つの名門一族(ランカスター家vsヨーク家)の家紋がどちらもバラだったことからそう呼ばれているですが、勝利したランカスター家のバラが「赤」だったそうです。写真はカンタベリー社の広告から(左からカリー、ジョセフ、ファレルの3選手)。

試合はイングランドがニュージーランドを破りました。それも、相手の力をまったく出させずじまいで、スコア以上(19対7)の完勝です。前回は、主催国であるにもかかわらず予選プールで敗退という屈辱を味わっただけに、今大会は並々ならぬ決意で臨んだようです。4年前までJAPANを見ていたエディー・ジョーンズをHCに迎えて強化の取り組み、ここ2年ほどでその成果がはっきり見えてきていましたから。当然の結果と言えなくもありません。

昨年から今年にかけてのテストマッチの結果を見てもそれははっきりしています。2018年の「6ネーションズ」は優勝(今年は3勝1分け1敗で2位。スコットランドと引き分け、ウェールズには勝っています)。南半球の国相手では南アに勝ち、ニュージーランドとオーストラリアには負け。また、昨年11月にはJAPANにも勝ちました。直近の8月のテストでも、イタリア、ウェールズ、アイルランドを破っており、一時期の苦境からはほぼ脱したと見られていました。それどころか、今大会でニュージーランドの3連覇を阻む第一候補として名前があがりさえしていたのです。

ただ、イングランドのラグビーというのは、強いかもしれませんが、いまひとつ面白みに欠けるのです。手堅さばかりが目立ち、華麗さ、奔放さ、意外性となるとほぼゼロ。泥臭いラグビーとでも言いますか。2003年W杯の決勝で延長戦終了間際にジョニー・ウィルキンソンのドロップゴールでオーストラリアに“サヨナラ勝ち”したのは、そうした意味では例外で、それ以外は地道に勝ちを積み重ねるスタイル。スコットランドやウェールズ、アイルランドと同様、やはり泥臭さが前面に出てくるのは、イングランドとしょっちゅう戦っているせいなのか? と言いたくなるほど。グレートブリテンの伝統なのかもしれません。

ホイッスルが吹かれる前、スタジアムにどよめきが起こりました。恒例によりハカを披露するニュージーランドの前で。イングランドの選手たちが「V」の字に並んでみせたのです。ハカの陣形は前の尖った三角形ですが、それを受け止めるかのような「V」の陣形。こういうパフォーマンスを見せれば、さしものニュージーランドも多少は動揺するのでは……というエディー・ジョーンズHCの読みがあったのかもしれません。それが功を奏したのか、開始早々イングランドがノーホイッスルトライ。ニュージーランドの選手がまだ心を落ち着かせずにいるスキを狙ったのだとすれば、これはみごとな采配としか言いようがありません。©『RUGBY JAPAN 365』

ホイッスルが吹かれる前、スタジアムにどよめきが起こりました。恒例によりハカを披露するニュージーランドの前で。イングランドの選手たちが「V」の字に並んでみせたのです。ハカの陣形は前の尖った三角形ですが、それを受け止めるかのような「V」の陣形。こういうパフォーマンスを見せれば、さしものニュージーランドも多少は動揺するのでは……というエディー・ジョーンズHCの読みがあったのかもしれません。それが功を奏したのか、開始早々イングランドがノーホイッスルトライ。ニュージーランドの選手がまだ心を落ち着かせずにいるスキを狙ったのだとすれば、これはみごとな采配としか言いようがありません。©『RUGBY JAPAN 365』

そう言えば2007年(開催地はフランス)の準々決勝で、フランスの選手全員がハーフウェーラインを越えニュージーランドの目の前に横一列に並んで挑発、ニュージーランドが負けたということがありました。同じように、次の大会(同ニュージーランド)は決勝での対決となり、フランス選手は「V」字形の陣列を作って少しずつ前進するという“挑発行為”をおこなっています(試合はニュージーランドの勝利)。それに比べれば、今回のイングランドはおとなしいものですが。

2007年→https://www.youtube.com/watch?v=_USmnbVbJNI

2011年→https://youtu.be/yiKFYTFJ_kw

しかし、ドラマチックだったのはここまで。その後はディフェンスの強さ・堅さを前面に出し、ニュージーランドに何もさせない78分でした。後半早々イングランドのトライかと思わせた部分もありましたが、TMOによる判定でノートライ。攻めの形は、イングランドらしくてよかったのですが……。

それにしても、イングランドのタックルはすさまじかったですね。なかでも、ロックのマロ・イトジェ、第3列のアンダーヒルとカリーは出色でした。イトジェはこの試合のPOTMにも選ばれていました。ニュージーランドの大きな選手が次々とその餌食になり吹っ飛ばされ、あるいは倒されていきます。1試合で数えるほどしかないようなシーンが、この試合では何度となく見られました。これほど漆黒のジャージがグラウンドの上に倒れるとは!!

ターンオーバーもずばずば決まっていました。密集戦でニュージーランドがキープしていたはずのボールが、気がつくとイングランドの手にというシーンが何度もありました。常日頃見ているニュージーランドとは真逆です。打つ手に窮し始めたニュージーランドはタッチを狙ってキックを放ちますが、それもプレッシャーを受けながら窮屈に蹴ることを余儀なくされ、思うような展開に持ち込めません。イングランドの素晴らしいディフェンスが最後の最後までニュージーランドを苦しめました。反則数はイングランドが6、一方ニュージーランドは11。この数字がすべてを物語っているのではないかという気がします。

一夜明けた27日のニュージーランドの地元紙の第1面は、なんと黒一色だったそうです。いかにショッキングな出来事だったのか、よくわかります。

2019年10月23日

さて、昨日書いたような流れで負けてしまったJAPANではありますが、これから先の目標もはっきり見えてきたように思います。一つは、フィジカル&フィットネスのさらなる強化です。今大会は、ジェイミー・ジョセフがHCに就任して以来、JAPANの選手は、常識では考えられないくらいのトレーニングを積んできたといいます。その結果、3年余で見違えるほどの成長を見せました。

しかし、フィジカルの部分は遺伝子に左右される部分もあるので、限界はありそうです。となると、外国からよりハイレベルの素質を持った選手を加えるしかありません。この先、外国籍の選手が国代表になるには、現行の「3年居住」から「5年居住」に改訂されるといいます。次のフランス大会まではすでに4年を切っており、いまからで間に合うのかビミョーですが、まずはそこから手を着けるしかなさそうです。

もう一つの目標は、選手たちを常に緊張感のある環境に置くことではないでしょうか。今大会が終わると、各国の代表選手のほとんどが故国に帰りますが、だからといってのんびり休んでいられる選手はほとんどいません。たいがいは所属チーム(クラブ)に戻って、地域レベル、あるいは国内のリーグ戦に臨みます。イングランドでは「Premiership」、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、イタリア、南アフリカ5カ国のクラブによる「GUINESS Pro14」、フランスの国内リーグ「Top14」などですが、これらはいずれも、例年と同じく8月、9月にシーズンがスタートしているのです。

しかも、そこには少ない試合でも6千、多いと2万7千近くの観客が訪れています(「Premiership」第1週の表参照)。世界最高レベルのワールドカップが開催中であるにもかかわらずです。それくらい、いわゆる「ティア1」の国々ではラグビーが盛んで、ファンも多いということを示していますが、日本にもそんな状況が訪れてほしいものです。もちろん、かの国々には野球もなければバスケットボールもハンドボールもアイスホッケーもありません。サッカーが強敵ではありますが、それに負けるとも劣らないファンが確実に存在するのは驚くべきことです。

そうしたことを考えると、日本でも、国内で選手たちがラグビーで食べていける環境を整える必要があります。それには、現在のトップリーグに代わる、まったく新たなスタイル=プロのリーグを作り上げることです。協会副理事長の清宮克幸などがさまざま模索しているようですが、時間はほとんどないので、即断即決が求められることでしょう。W杯に出られればいいという段階は、今回の大会で終わりました。これからは毎回ベスト4までは行く──それを実現できるような体制を築き上げることが課題です。

今回初めてベスト8になり日本全国に「ラグビー」への関心が高まったのは、その強力な後押しになるはず。とともに、国際的な部分でも、現行の「6ネーションズ」「チャンピオンシップ」で組まれている体制にくさびを入れてほしいものです。ラグビーの国際統括組織WRも、今大会でJAPANが「ティア1」の領域に頭を突っ込んできたことで、これまでの考え方にこだわっていてはいけないという意識がめばえてきてほしいと思います。

今回のW杯、日本全国が予想をはるかに上回るラグビーブームが起こった理由はただ一つ。JAPANが強かった(正確には「強くなった」)からです。スポーツに限らずどんな世界でもそうですが、強くなれば人気になり、人気がサポートする力を強め、それによって湧き上がるパワーがまた強くするという好循環が生まれるのです。かつてのプロ野球・巨人軍がそうでした。一時期Jリーグが盛り上がったのもそうでしょう。いま、その時期に差しかかりつつあるのがバスケットボールです。

ラグビーも千載一隅と言えるチャンスをつかみつつあるいま、日本人特有の「右へならえ」「乗り遅れるな」という気質をうまく活かせば、この人気をある程度までキープすることは可能でしょう。そして、その火が弱まらないうちに、国内のラグビーを盛り上げることです。日本人選手だけではプレーのレベルが上がることは期待できないので、海外からいい選手をどんどん引っ張ってくることです。昨年トップリーグで、前回のW杯で大活躍したニュジーランド元代表のダン・カーターやオーストラリア元代表のアダム・アシュリークーパー(ともに神戸製鋼)が加入・出場するというだけでも、観衆、それも自腹を切ってチケットを買う人の数が一気に増えました。

今大会のあと、来年1月からスタートするトップリーグにも南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリアからかなりの数の選手が日本にやって来るといいます。とくに南半球の国々の選手にとっては、来年2月まで国内・地域がオフになるため、言葉は悪いですが出稼ぎの大きなチャンスなのです。にわかでもなんでも、今回の大会をきっかけにラグビーの面白さを知った方が一人でも多く、まずはトップリーグの試合を観て、さらに興味を深めると、すそ野が大きく広がるのではないかと期待しています。

2019年10月22日

JAPAN、負けました! やはり地力の差としか言いようがありません。何日か前に披露した私の妄想──南アに勝ち、準決勝でウェールズもしくはフランスに勝ち、決勝でニュージーランドと戦う……もあえなく打ち砕かれてしまいましたが、しょせんは妄想なので、お許しのほど。

20日の試合、前半が終わった時点で3対5という僅差。見かけはJAPANの大健闘という印象ですが、それより目についたのは南アフリカのミスの多さ。いいところでノックオンやスローフォワードなどのハンドリングエラーをしてしまい、なかなか得点に至りません。選手もかなりフラストレーションをためていったようで、その象徴が前半ラストの場面。トライかと思われましたが、レフェリーの笛が鳴りません。プロジェクターで見ると、タックルされたらボールからいったん手を離さなければならないのですが、それを忘れそのまま持ち込んでいたのがはっきり映っていました。「なんとか1本トライを」と気が早っていたのでしょうね。

20日の試合、前半が終わった時点で3対5という僅差。見かけはJAPANの大健闘という印象ですが、それより目についたのは南アフリカのミスの多さ。いいところでノックオンやスローフォワードなどのハンドリングエラーをしてしまい、なかなか得点に至りません。選手もかなりフラストレーションをためていったようで、その象徴が前半ラストの場面。トライかと思われましたが、レフェリーの笛が鳴りません。プロジェクターで見ると、タックルされたらボールからいったん手を離さなければならないのですが、それを忘れそのまま持ち込んでいたのがはっきり映っていました。「なんとか1本トライを」と気が早っていたのでしょうね。

それにしても、これまでグラウンドを縦横無尽に動き回っていたJAPANがこの日は、時間の経過とともにどんどんへたっていくのがうかがえました。スクラムは押される、ラインアウトはマイボールを奪われる、モールは押される、パスを回そうとすると強烈なタックルを浴びる、そればかりか持ったまま押し戻される、密集でボールを奪われる(ジャッカルですね)、キックしても相手にキャッチされ逆襲される……。前後半を通じ、これまでのようにボールが5人、6人とつながる場面がほとんど見られませんでした。

それにしても、これまでグラウンドを縦横無尽に動き回っていたJAPANがこの日は、時間の経過とともにどんどんへたっていくのがうかがえました。スクラムは押される、ラインアウトはマイボールを奪われる、モールは押される、パスを回そうとすると強烈なタックルを浴びる、そればかりか持ったまま押し戻される、密集でボールを奪われる(ジャッカルですね)、キックしても相手にキャッチされ逆襲される……。前後半を通じ、これまでのようにボールが5人、6人とつながる場面がほとんど見られませんでした。

その原因は南アのチョー素早いディフェンスです。「オフサイドぎりぎり」「いや、ひょっとしてオフサイドじゃないの」と言いたくもなるほど、南アのディフェンスは前に出てきました。しかも、早いこと、早いこと。今大会でこれほど早いディフェンスは、初めて見ました。

ハーフタイムで、南アのヘッドコーチが選手たちを覆っていたフラストレーションを拭い去る魔法をかけたのか、後半は規律を保ち、のびのびとプレーしていたように思います。単純なミスも減りました。それにより、持ち前のフィジカルの強さがいよいよ生きてきます。選手交替でグラウンドから出ていくJAPANの選手は皆ヘトヘトの様子。代わって出てくる選手の表情にもそれが乗り移ってとまでは言いませんが、何かはじけた様子が感じられません。これまでの4試合はすべて「ヨーシ、オレの出番だ!」といった雰囲気がしていたのですが。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019

後半に入り3本のPKを決められ3対14になった時点で、「なんとか1本、トライを決めてほしい」という願いに切り替えました。そうしたことを一瞬期待させる場面も1、2回はあったのですが、逆にラインアウトからのモールをなんと40メートル近く押され、最後はハーフの金髪ロン毛のデクラークに持ち込まれ、ほぼジエンド。この試合を象徴するようなシーンでした。デクラークは試合を通じて縦横無尽の活躍を見せ、プレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いています。

南アは百戦錬磨のチームで、フィジカルもさることながらゲームコントロール、攻撃、ディフェンス、レフェリーとの駆け引き、選手層の厚さ、すべてにわたりJAPANを上回っていました。言うならばこれが「ティア1」の壁なのでしょう。日本は今大会「ティア1.5」くらいまではレベルアップできたと思います。しかし、その先に立ちはだかる分厚い壁は一朝一夕で突き崩せるものではありません。

また、最初から予選プール、準々決勝、準決勝、そして決勝まで見据えて選手を起用していくプロセスに慣れている南アのようなチームと、まずは決勝トーナメント進出が目標というJAPANとでは、選手の意識、フィットネスコントロールも違っていそうです。

また、最初から予選プール、準々決勝、準決勝、そして決勝まで見据えて選手を起用していくプロセスに慣れている南アのようなチームと、まずは決勝トーナメント進出が目標というJAPANとでは、選手の意識、フィットネスコントロールも違っていそうです。

©Getty Images

選手は「疲れている」「どこそこが傷んでいる」などとは、口が裂けても言おうとしないはず。ただ、コーチ陣はそれをキャッチしているにちがいなく、スコッド31人の状況を踏まえながら出場メンバー23人、先発メンバー15人を決めていったのでしょう。しかしJAPANの場合、31人のうち、FW第1列の北出卓也、木津悠輔、同3列の徳永祥尭、ハーフの茂野海人、BKのアタアタ・モエアキオラの5人は最後まで、ジャージを着てグランドに出ることはありませんでした。

決勝トーナメントに進んだほかの7国はすべて、スコッド31人全員が出場しています。要は手駒の数がそもそも違っていたということです。ちなみに、南アで予選プール4試合とも出場していた選手は7人、ただしフル出場はゼロ、一方JAPANは16人、うちフル出場はラファエレティモシー、松島幸太朗、姫野和樹、ラブスカフニの4人もおり、全員がそろってタックルしまくっていました。しかも姫野とラブスカフニはFWですから、消耗の度合いもハンパではなかったはずです。

考えてみると、このハンディは大きいですよね。ほかの7国が31人の中から試合ごとに23人を選んでいるのに、JAPANは26人からなのですから。予選プール4試合を、全員が心身とも疲れの極致にあるのはわかっていても、補充が利かないのです。もちろん、使ってみたらどうだったのかという疑問は残ります。でもジェイミー・ジョセフの目からすると、5人は残念ながら力不足と判断せざるを得なかったのでしょう。

決勝トーナメントに進むまではそれでもなんとか間に合ったのですが、結局のところ、そこから先となると、チーム総体としての力がいまひとつ足らなかったとしか言いようがありません。次大会以降はこうした問題を解決すべく準備を進めていく必要がありそうですね。

2019年10月17日

JAPANがスコットランドに勝った13日の試合。最初のトライは福岡堅樹からのオフロードパス(タックルされながら出すパスのこと)を受けた松島幸太朗が、2本目は体を回転させて相手ディフェンダーを振り切った堀江翔太からジェームズ・ムーア、ウィリアム・トゥポウと3連続のオフロードパスを受けた稲垣啓太が、3本目はウィリアム・トゥポウのキックを体を伸ばしてつかんだ福岡の、どれも素晴らしいトライでした。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

ついでに言うなら後半早々のトライも、福岡がリーチ・マイケルのタックルを受けた相手のボールをもぎ取り、そのまま40メートル独走してゴールポスト下に飛び込んだもの。4本とも、これまでのJAPANにはできなかったプレーばかりです。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

なかでも2本目は、ラグビー好きなら誰もがしびれるようなとても美しい流れの中で生まれました。オフロードパスを3回も続けるというのは、「ティア1」の代表国でもそうそう見られないシーンです。コンマ5秒(いや3秒かも)でもタイミングがずれればパスを受け取ることはできず、あとにつながりません。それを、なんと3回連続! ニュージーランドやイングランドの選手がこのシーンを見ていたらおそらく肝を冷やしたにちがいありません。このシーンのビデオは何度見ても、身の毛がよだってきます。体がふるえます。そして、目頭が熱くなります。初めてラグビーの試合を観た人でも、うれしくなるのではないでしょうか。下記が大会の公式映像ですが、その1分30秒あたりから2分の映像をご覧ください。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

https://www.rugbyworldcup.com/video/513197

3本目の福岡のトライも、「JAPANも、あんなことができるようになったんだ!」と思わずにいられませんでした。これまで「ティア1」の国の試合を見るたびに、絵に描いたようなキックパスを目にしながら、「これは日本人には無理だろうな」と思ったものでした。エネルギー効率という点からすれば、これほど楽なトライはありません。でも、それを現実におこなうのはチョー難しいのも事実。それこそ何百回も練習しなければ決められるようにはなりません。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

しかも、実際はグラウンドの上で自分自身も動きながら、味方と相手の選手の一夜動くスピードを一瞬で判断して蹴るのですから、それこそ百戦錬磨を経なければ得点にはつながりません。せっかくいいキックパスが飛んできても、ピンポイントのタイミングでキャッチできなければトライにはつながらないのです。これまで相手国の選手がキックパスからトライを取るシーンを見るたびに、うらやましさを感じ、ため息をついてきました。それを、我がJAPANが決めたのです。言葉だけでなく、JAPANは文字どおり「ONE TEAM」になっています。

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

フィジカルの点でも鍛え上げられているという感じがします。とにかくバテません。15分ほどのハーフタイムをはさんで正味80分間、走り・追いかけ、ぶつかり・ぶつかられ、倒し・倒され、もみくちゃにされ、踏まれの連続。バテているかどうかは、選手が両手を膝や太腿についているかどうかで判断できますが、そういう選手がJAPANは少ないのです。プレーが進んでいる間グラウンド上に倒れたままになっている(負傷した場合は別として)選手もほとんど見ません。倒されてもすぐ起き上がり、密集の下で踏みつけにされていたところからもすぐに脱し、次のポジションに移動(しようと)しディフェンスに、あるいはアタックにかかろうとしています。息つく暇もないという言葉どおりに動き続けるJAPANの選手のタフさは群を抜いているのではないでしょうか。

今大会のJAPANは、これまでホントに長い間、日本のラグビーファンが夢に見ていたことを次から次へやってのけてくれています。JAPANにもう「まさか」はなさそうです。長い間「まさか」の領域に閉じ込められてきた高等技術も、いまや「お手のもの」とまでは言いませんが、JAPANの選手たちにとってはごく日常的なものになっています。すごい時代がやってきました。それを67666人の一人として目の当たりにできる私は幸せです。

今大会のJAPANは、これまでホントに長い間、日本のラグビーファンが夢に見ていたことを次から次へやってのけてくれています。JAPANにもう「まさか」はなさそうです。長い間「まさか」の領域に閉じ込められてきた高等技術も、いまや「お手のもの」とまでは言いませんが、JAPANの選手たちにとってはごく日常的なものになっています。すごい時代がやってきました。それを67666人の一人として目の当たりにできる私は幸せです。