2011年3月18日

大震災の余震がまだ収まらない中、16日から今日まで広島に最後の取材に行きました。原稿はすでに完了しるのですが、ここに来て追加取材+書き足ししなくてはならないことがいくつか見つかり、そのためにスケジュールを取りました。今回は広島市内から離れ、三原、尾道、鞆(とも)福山の3カ所がメインです。

行きは16日午後3時羽田発の飛行機だったのですが、乗客の3分の2が小さな子ども連れの母親でした。震災と福島原発事故の影響でしょう。広島やその近くに縁故のある人が子どもを少しでも安全な場所に避難させたいという親心のなせる業です。広島空港の到着ロビーには、私たちと同じかそれより年上の親(おじいちゃん・おばあちゃん)たちがいっぱい出迎えにやってきています。孫や娘・嫁のかを見ると手を振りながら無事を喜び合っていました。

私たちは三原駅までバスで移動し、その足で、広島出身の知人から紹介された駅前の一角にある小さな古い、しかし味わいにあるバーに直行。マスターとは四半世紀ぶりの再会です。

といっても、そのときは20人ほどの団体で行ったスペイン・ポルトガル旅行で一緒だっただけで、ほとんど話らしい話もしませんでした。私など、申し訳ないことに、バーのカウンターの前に立ってようやくそのことを思い出したくらいで、いかに記憶がいいかげんなものなのか、ガックリ。

それでも話は大いにはずみ、三原のことをたっぷり聞かせてもらったので、来たかいはありました。

店のお客さんはほとんどが常連のようで、そこで出会った広島の大手書店のストアマネージャー氏と名刺交換、「近々、本が出るので、ぜひともよろしく」などと、ずうずうしいお願いまでしてしまいました。

その日は広島市内に泊まり、翌日はレンタカーを借りてまず尾道を訪ねました。よくぞこれほど狭い土地にこれだけの家が……と感心させられるくらい小さな町ですが、経済にかけては江戸時代から明治時代にかけては大変なものがあったようです。商工会議所まであったといいますし、住友銀行創設の話がまとまったのもこの地だとか。経済・文化のレベルが高かったせいか、食べ物もおいしかったです。

そうした経済力をバックに、何人かの富豪が文化人に対する支援をおこなっていたこともあり、街のあちこちにその面影が残っています。橋を渡って因島にも足を伸ばしました。20年ほど前、雑誌の取材で一度訪れて以来です。

夕刻、取材を終え、泊まったのはベラビスタ境が浜というリゾートホテル。以前は造船会社の迎賓館だったらしく、こんな便の悪いところになぜ? と首をかしげるような場所にあるのですが、部屋は広く、魚介類中心の食事も上々。バーも落ち着けました。何より、瀬戸内海が一望のもとに見渡せる大浴場の素晴らしいことといったら。ホテルが建つ下の海沿いには、その造船会社のドックがありました。

そして、今日は鞆まで。古い港町で、江戸時代は朝鮮通信使も訪れた由緒のある場所です。いまはもっぱら観光スポットとして人を集めているようですが、古めかしい街並みも残っており、味わいがあります。

鞆を後にし一路、福山へ。福山駅の真ん前は福山城で、その天守にのぼり市内から瀬戸内海まで見渡せる絶景を楽しみました。城主の水野氏は尾張出身ですから、福山の街はやはり質実剛健といった印象でした。

羽田に早く着くはずが……

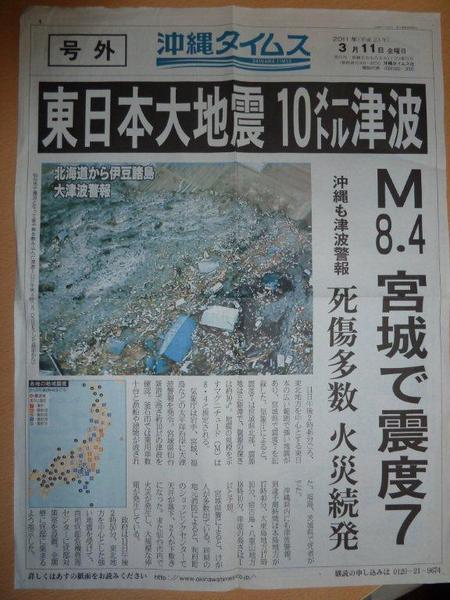

2011年3月11日

今日で台北ともおいとましなくてはなりません。13時45分(日本時間では14時45分)に台北松山空港を飛び立ったANA166便に乗って20分ほどしたころ、機長のアナウンスが入りました。「今日は風の具合がいいので、予定より早く羽田に着きそうです」と。ラッキーと思ったのもつかの間、再びアナウンスが。「日本で地震があり、羽田空港が現在使えないので、当機はいまいちばん近くにある那覇空港に緊急着陸します」とのことです。

そのときは、「残念」と思っただけなのですが、いざ那覇に降り立つととてつもない事態になっていることがわかりました。地震といっても、そんじょそこらのレベルではなく、マグニチュード8を超えており、国内は大混乱におちいっているようです。機内から、予定が変更になったことを知らせようとするのですが、携帯電話もメールも通じません。機内に2時間ほど待機させられた後、「今日はもう、羽田まで飛べないので、当便はここで運行を終了します。とりあえず今夜は那覇市内に泊まってもらい、明日の便で帰ってください」という案内がありました。

那覇には私の会社の分室があるのですが、まさかこんな事態になるとは思ってもいないので、キーも持ってきていません。どこかホテルを確保しなくてはならなくなり、娘の家に電話して、固定電話を使ってホテルを予約してもらうよう頼むと、しばらくして予約が取れたと連絡がありひと安心。そのときすでに夜の10時を過ぎていました。

10時半過ぎにホテルにチェックイン、テレビのスイッチを入れるとそこに映っていたのは東北地方太平洋岸の地獄のような映像でした。大きな津波が街全体を、田畑を、そして人々をも飲み込んでいく光景に茫然唖然。事態のただならぬことを時間させられました。

台北の花博に感動

なるほど、だから沖縄の高校野球は強いんだ!

今日から沖縄各地でプロ野球のキャンプが始まりました。この時期に沖縄にいたのは初めてなので、どんな様子なのか、さっそく見にいってきました。今年は北海道日本ハムに、あの〝佑ちゃん〟(斎藤佑樹選手)が入団したこともあり、例年以上の盛り上がりを見せているようです。

本土から取材に来るマスコミもいつもより多いですし、〝佑ちゃん〟目当てに訪れる観光客も激増とか。それに、今月20日過ぎからは巨人も、第2次キャンプで宮崎から沖縄(昨年、那覇市内奥武山に完成したセルラー球場)に移動してきます。それも合わせると101億円(うち15億円は〝佑ちゃん〟がらみ)もの経済効果が見込まれるそうです。

さて、今日の手始めは、横浜ベイスターズのキャンプ地・宜野湾(ぎのわん)市立野球場。8000人収容の、けっこう立派な球場です。初日だというのに、けっこう見物客が来ていました。今日は平日ですからそれほどでもありませんが、週末ともなるとかなりの数が集まってきそうです。

沖縄の人たちにとっては年中行事のようなものなのかもしれませんが、私自身は、キャンプをじかに見るなど、初めてです。選手やコーチの姿がスタンドから間近に見られ、肉声も聞こえるのですから、ファンにとってはたまらないでしょう。

続いて、北谷(ちゃたん)公園球場にキャンプを張る中日ドラゴンズを訪れました。ちょうど打撃練習をしているところで、主軸の一人森野将彦選手がケージの中で打ち込んでいます。レフトの守備位置には和田一浩選手が守っていました。

打撃練習は、マウンド付近に設けられた投球用のゲージからバッティング投手が次々と投げる球を打つのですが、こういうシーンも、これまでテレビの画面でしか見たことがないので、新鮮な感じがします。森野選手のあとにゲージに入った岩崎達郎(今年で5年目)の鋭い打球が印象的でした。昨シーズンは1軍に定着したものの、打撃力不足のためまだレギュラーというわけにはいかず、守備要員にとどまっていました。今シーズンは大いに期待できそうです。

打撃練習は、マウンド付近に設けられた投球用のゲージからバッティング投手が次々と投げる球を打つのですが、こういうシーンも、これまでテレビの画面でしか見たことがないので、新鮮な感じがします。森野選手のあとにゲージに入った岩崎達郎(今年で5年目)の鋭い打球が印象的でした。昨シーズンは1軍に定着したものの、打撃力不足のためまだレギュラーというわけにはいかず、守備要員にとどまっていました。今シーズンは大いに期待できそうです。

球場のすぐ近くにあるサブグラウンドでは外人選手が守備練習に取り組んでいました。ノッカーは、現役時代西武ライオンズで活躍した辻発彦コーチ。「Hey!」と掛け声を出す選手に向かって球が飛びます。和気藹々というと語弊がありそうですが、ここでも間近に顔が見られるので、顔も名前も初めての選手であっても、親近感を抱きます。

そのあと、沖縄での楽しみのひとつ「ROSE GARDEN」でのランチを済ませ、最後は広島東洋カープのキャンプ地、沖縄市野球場に行きました。コザ運動公園の一角にあるのですが、陸上競技場や体育館、トレーニングジムなども備えた素晴らしい複合施設でした。陸上競技場のフィールドではランニング練習、野球場では打撃、捕球、さらにサブグラウンドでは守備練習がおこなわれていました。

キャンプをおこなうには、それなりの水準に達した施設が必要なわけですが、この沖縄市野球場のほかにも、県内にはあちこちにいい球場・グラウンドがあります。だからこそ、プロ野球のキャンプもできるのでしょう。

とりあえず日本の9球団、それも1軍と2軍が分かれてキャンプしているので、単純計算で18カ所、そこへさらに韓国の3球団が加わり、この時期の沖縄は全県プロ野球一色といっても過言ではありません。昨年は興南高校が甲子園で春夏連覇を達成しましたが、興南だけでなく、ここのところ沖縄の野球は大きくレベルアップしています。その背景には、こうしたこともありそうです。

早くも花見をしてしまいました!

1月28日に来沖、今日は本部半島の今帰仁(なきじん)まで花見に行ってきました。花見といえば桜ですが、沖縄の場合、数ある桜の品種のなかでも寒緋(かんひ)桜といって、気温がまだ低い北のほうから咲き始めるのが特徴です。沖縄本島では、北部から中部、そしてさらに南部へ下ってくることになります。例年、旧正月(今年は2月3日)の頃に花を開くといいますから、まさに「いま」です。

1月28日に来沖、今日は本部半島の今帰仁(なきじん)まで花見に行ってきました。花見といえば桜ですが、沖縄の場合、数ある桜の品種のなかでも寒緋(かんひ)桜といって、気温がまだ低い北のほうから咲き始めるのが特徴です。沖縄本島では、北部から中部、そしてさらに南部へ下ってくることになります。例年、旧正月(今年は2月3日)の頃に花を開くといいますから、まさに「いま」です。

寒緋桜は色も赤に近いピンクで、私たちが見慣れている桜とはかなり趣が違います。釣り鐘の形にも似た花びらは地面のほうを向いているので、満開になっても、本土のソメイヨシノのように「見て、見て!」という感じがしません。おくゆかしいというか遠慮深げというか……。

今年は沖縄も例年にない寒さで、まして山あいの上にある今帰仁城跡ともなると、まだ3~4分咲きでした。寒さの中で見る桜もそれなりの味わいがあります。今日は気温も低かった(といっても、東京あたりより5~6度は高い)のですが、「よくぞ咲いたな!」といった、けなげな印象を受けました。下向きに咲くので、ライトアップされるといっそう美しく見えるのではないでしょうか。

今帰仁城跡から、本部半島と橋でつながる屋我地(やがじ)島、そこからさらに古宇利(こうり)島へと渡り、島内を一周したあと再び屋我地島、奥武(おう)島を経て本島に戻り、那覇まで帰ろうとしたのですが、途中、名護市内に入ると、エイサーの行進に遭遇しました。この期間、ヤンバル一帯では3カ所で「桜祭り」が開かれているのですが、その中の一つ、名護の桜祭りです。せっかくだからと、クルマを止め、見ていくことにしました。

会場周辺には屋台がギッシリ並び、まるで台湾の夜市のような感じがします。屋台の造りが本土と違い、どれも皆大きく、品書きを書いたカラフルで派手派手しい看板が目立ちます。メニューもバラエティーに富んでいました。飲食物のほかにも、屋台定番の射的、さらに、冬だというのに金魚すくいまであります。日曜日の夕方だったこともあり、家族連れがほとんどでしたが、さすが沖縄、アメリカ人の多いのも特徴で、「ここはどこなのか?」と、一瞬錯覚してしまうほどでした。

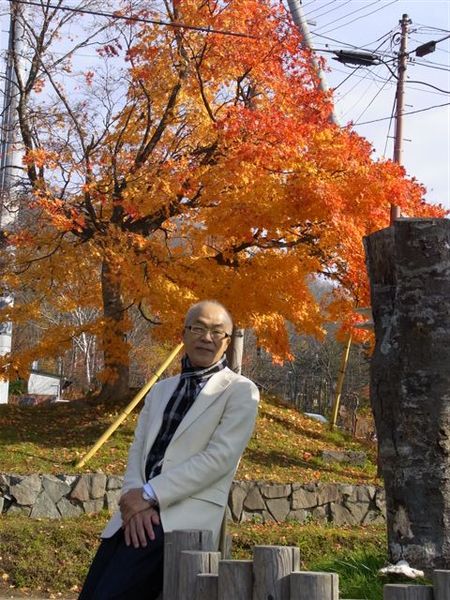

心がなごんだ上田城址の紅葉

信州の東御市で来年から農業に取り組もうとしている弟の顔を見に、その隣の上田まで行ってきました。真田幸村の城があった街ですが、いま残っているのは石垣のみ。しかし、城跡全体が公園になっており、そこかしこに古木が植わっています。春の桜、秋の紅葉が人々の人気を集めているようで、私たちが行ったときも、かなりの人出でした。

前日(13日)に上田市内に泊まり、翌日朝から別所温泉に行ってお湯につかったのですが、肌にやさしい泉質は特筆ものです。上田との行き帰りに乗ったレトロっぽい電車(上田電鉄)も味わいがあり、心がなごみます。

東急グループの創始者・五島慶太が学生時代を過ごしたという縁もあってか、上田とその周辺はいまでも「東急」の影響があるようです。上田電鉄しかり、東急インしかりなのですが、城址公園はそうしたものとは無関係で、純粋に楽しむことができました。

新幹線の駅があるだけに、駅前一帯はきれいに整備されているのですが、例によって、全国どこにでもある式の造りなので、個性という点ではいまイチの感があります。全国どこに行っても思うのですが、駅前の光景の無個性ぶりは、どうにかなりませんかねー……。上田まで来て、居酒屋「△民」とか「笑○」でもないと思うのです。

それでも、さすが古くからの城下町、個性的な飲食店がそこここに見つかったのはうれしかったです。明らかに観光客目当てという店もありますが、それはそれ。昔からある洋食屋やソバ屋は、店構えこそ古風ですが、いい仕事をしていました。

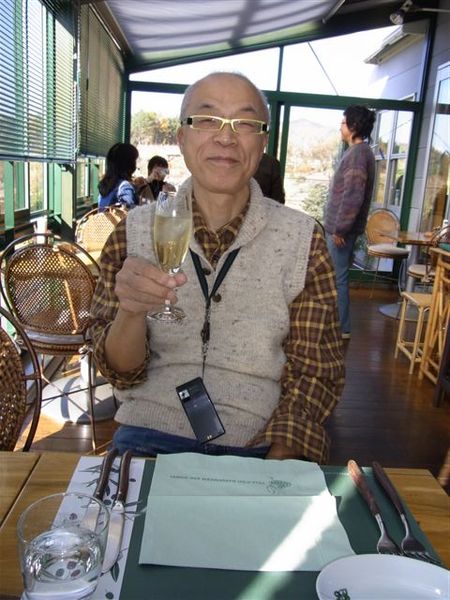

前日、上田に入る前に足を運んだエッセイスト・画家玉村豊男さんの店(=ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー)も、おいしいフランス料理を手ごろな値段で食べさせてくれました。20年ほど前、この地に夫婦で移り住んだ玉村さんのこだわりが隅々まで見え隠れする店で、関東各地からお客がひきも切らずに訪れてくるのは当然かもしれません。

前日、上田に入る前に足を運んだエッセイスト・画家玉村豊男さんの店(=ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー)も、おいしいフランス料理を手ごろな値段で食べさせてくれました。20年ほど前、この地に夫婦で移り住んだ玉村さんのこだわりが隅々まで見え隠れする店で、関東各地からお客がひきも切らずに訪れてくるのは当然かもしれません。

ちなみに、「ヴィラデスト(Villa d’est)」とは、フランス語で「住まいはここだ」といった意味ですが、そこまで根性をすえて取り組まないと商売というのはうまく行かない──そんなことも思ったしだいです。

紅葉の支笏湖に大満足

3日から昨6日まで北海道に行ってきました。4日の、札幌市手稲区PTA連合研修大会(講演)が今回のメイン行事です。その打ち合わせがあったので、前日、札幌入りしたのですが、やはり北国、東京よりは断然寒かったです。打ち合わせ終了後は、札幌の夕食の定番、「sagra」でイタリアン。シェフの村井さん、相変わらずいい仕事をされています。

4日の朝から昼まで講演。ボイストレーニングの効果でしょう、90分、最後まで楽に声が出せました。夜は札幌随一というか全国的に見ても有数な音楽ホール=キタラで辻井伸行のピアノソロリサイタルへ。全盲の若きピアニストの腕はたいしたものです。超絶技巧で知られるリストの作品も演目に入っていたため、ほとんど曲芸のような演奏も目にしましたが、メインの組曲『展覧会の絵』(ムソルグスキー作曲)は、22歳とは思えないほどこなれていて、スタンディングオーベーションも当然という感じでした。

キタラの魅力は、そのロケーションにあります。都心にある中島公園の、そのまた真ん中に建つガラス張りのモダンな外観だけでも印象的なのですが、大ホールの造りがそれ以上に素晴らしいのです。

詳しくは拙著『札幌学』にも記しましたが、北海道らしい針葉樹林を思わせる壁面。そこには、北海道の伝統といってもいい木材加工技術の粋が集められています。ダイナミックな中にもやさしさが感じられる美しい曲線を活かした客席も、すわっただけで心地よさが体を覆ってきます。音響反射板など、最新の音響設計技術も駆使されており、それと北海道独特の乾燥した空気とがあいまって、素晴らしい音になるのでしょう。

翌日は札幌から支笏湖へ。最北の不凍湖.透明度は日本ナンバー2というだけあって、小さいながらも、樽前山、恵庭岳をのぞむ美しい湖です。

泊まったのは「しこつ湖鶴雅リゾート&スパ水の謌」という旅館で、いまを時めく「鶴雅」グループの4軒目。去年の秋オープンしたばかりですが、評判はよく、お客の入りもいいようです。以前の支笏湖観光ホテルという旅館を買収・リニューアルしたとのことですが、その面影はまったくないと、古くからのお客が話してくれました。

食事は朝・夕ともバイキングスタイル。内容がバラエティーに富んでいるので、満足できます。スイーツにも力を入れており、そちらのラインナップも充実しています。

お湯もナトリウム泉なので、肌にやさしく大満足。バーも充実した品ぞろえで、値段もリーズナブルでした。ロビー、といっても暖炉(薪を燃やす本格的なもの)が真ん中に据えつけられているので、ゆっくりくつろげます。ロビーを取り囲む書棚にかなりの数の本がそろっていますし、BGMとして低く流れるジャズは、なんとマッキントッシュのアンプにコントロールされ、それが、これまたなんと、あこがれの名器JBLパラゴンから出てくるので、ほかとは比べものになりません。こういうこだわりはいいですねー。

お湯もナトリウム泉なので、肌にやさしく大満足。バーも充実した品ぞろえで、値段もリーズナブルでした。ロビー、といっても暖炉(薪を燃やす本格的なもの)が真ん中に据えつけられているので、ゆっくりくつろげます。ロビーを取り囲む書棚にかなりの数の本がそろっていますし、BGMとして低く流れるジャズは、なんとマッキントッシュのアンプにコントロールされ、それが、これまたなんと、あこがれの名器JBLパラゴンから出てくるので、ほかとは比べものになりません。こういうこだわりはいいですねー。

そんなこともあって、わたし的には、温泉旅館としてほぼ最高ランクを与えることになりました。翌朝も、時間がたっぷりあり、おだやかな天気だったので、湖畔の遊歩道をゆっくり散歩し、凛とした空気に触れることもできました。たのしいひとときを過ごさせていただいた〝お礼〟にと、『札幌学』を先ほど書いた書棚に置いてくださいと、1冊寄贈してしまいました。

佐渡は日本一の島!

あたまを雲の上に出し

四方の山を見おろして

かみなりさまを下に聞く

富士は日本一の山

──巌谷小波(いわやさざなみ)作詞の文部省唱歌『ふじの山』はあまりに有名です。山というのはその形から、美しさがすぐに実感できるものです。その点、島となると、空の上からでも見ないと、大きい小さいすら判然としません。ところが、ところが……。この3連休を利用して行ってきた日本一大きな島・新潟県の佐渡はその大きさをなんともリアルに感じさせてくれました。

新潟港から佐渡の玄関口・両津港をめざしジェットホイル(高速フェリー)で1時間ほど走ると、その姿が見えてくるのですが、その大きいこと、大きいこと! 島というより、大陸といった印象を受けます。最初目に入ってくる大佐渡山脈が高くそびえているように見えるからです。実際には、いちばん高い金北(きんぽく)山でも、せいぜい標高1172メートルしかないのですが、勾配がけっこう急なのでしょう。

さすが、東京23区の1・5倍、沖縄本島の3分の2という広さを誇るだけのことはあります。佐渡については、トキの生息地であること、その昔金山があったことくらいしか知らなかった私ですが、驚いたのは、能が盛んにおこなわれていることでした。島内には現在30以上もの能舞台があり、農民が作業しながら田畑で謡曲を口ずさんでいることもあるといいますから、恐れ入ります。

さすが、東京23区の1・5倍、沖縄本島の3分の2という広さを誇るだけのことはあります。佐渡については、トキの生息地であること、その昔金山があったことくらいしか知らなかった私ですが、驚いたのは、能が盛んにおこなわれていることでした。島内には現在30以上もの能舞台があり、農民が作業しながら田畑で謡曲を口ずさんでいることもあるといいますから、恐れ入ります。

たしかに、調べてみると、かつて世阿弥がこの島に流されていたことがあるそうです。また、江戸時代、佐渡奉行を務めていた大久保石見守長安が能を奨励したという記録もあります。

その大久保長安は、「石見守」とあるように、佐渡に赴任してくる前、石見国(島根県)の石見銀山を開削した責任者でした。佐渡金山の開削を仰せつかったのも、その実績を買われてのことです。バスで島内の主だった観光スポットを見てまわる中で金山を訪れたのですが、私のようなズブの素人の目からしても、その技術水準は相当高かったように思えます。金鉱の跡には当時使われていた機械や道具が展示されていましたが、どれもみな、貴重な産業遺産であると聞かされ、納得しました。

もちろん、金山は幕府がじかに経営にあたっていたので、佐渡の人々の暮らし向きが豊かだったわけではありません。しかし、この島は北前船の寄港地でもありました。今回佐渡を訪れたのも、その北前船寄港地サミットが開催されたからです。

島の南西部にある宿根木(しゅくねぎ)という集落はその昔、北前船によってもたらされた風物、文化が根づいたのでしょう、独特の雰囲気をただよわせる街並みがいまも残っています。佐渡観光協会のウェブサイトにはこんなふうに書かれていました。

島の南西部にある宿根木(しゅくねぎ)という集落はその昔、北前船によってもたらされた風物、文化が根づいたのでしょう、独特の雰囲気をただよわせる街並みがいまも残っています。佐渡観光協会のウェブサイトにはこんなふうに書かれていました。

「佐渡金山繁栄期の江戸寛文期(1661~1678)に回船業の集落として発展した『千石船と船大工の里』。入り江の狭い地形に家屋が密集する町並みは、独自の板壁の連続で、石畳の露路も当時の面影をそのまま残しており町並み自体が貴重な存在です。伝統的な建造物は主屋、納屋、土蔵など106棟を数えほぼ全てが総2階造り。現在、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されており、(中略)往時の船主が遠く尾道から石材や石工をつれてきて作った船つなぎ石や石橋なども残っていて(以下略)」

サミットに参加した私たちのために、白山丸という北前船のレプリカ(原寸大)を披露してくださいました。中に入って、数十人で轆轤(ろくろ)をまわして帆を上げる作業も体験でき、なんとも有意義でした。今回は島のほんの一部をのぞき見ただけですが、温泉もあり、食べ物もおいしい佐渡。機会を作ってもう一度ゆっくり見てまわりたいと思います。