2019年10月16日

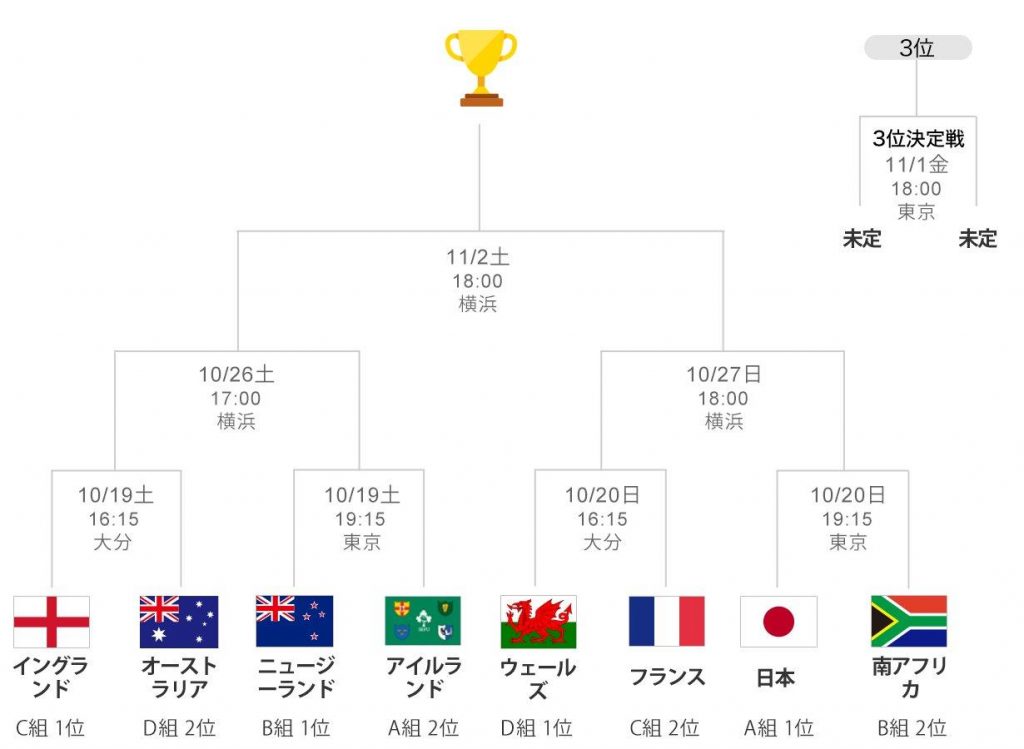

決勝トーナメントの組み合わせが決まりました。プールAを1位で突破したJAPANは、B2位通過の南アフリカと当たります。W杯直前、9月6日のテストマッチで敗れ(7対41)ていますし、最新の世界ランキングはもちろん上。昨年はニュージーランドと1勝1敗(いずれも2点差)と互角に渡り合い、今年も7月の「チャンピオンシップ(南半球4カ国対抗戦)」では引き分けています。このW杯では予選プールB組で対戦(9月21日)、13対23で負けました。4年前の大会でJAPANは“世紀の番狂わせ”で勝った相手ですが、普通に考えれば、負けて当然の相手です。

決勝トーナメントの組み合わせが決まりました。プールAを1位で突破したJAPANは、B2位通過の南アフリカと当たります。W杯直前、9月6日のテストマッチで敗れ(7対41)ていますし、最新の世界ランキングはもちろん上。昨年はニュージーランドと1勝1敗(いずれも2点差)と互角に渡り合い、今年も7月の「チャンピオンシップ(南半球4カ国対抗戦)」では引き分けています。このW杯では予選プールB組で対戦(9月21日)、13対23で負けました。4年前の大会でJAPANは“世紀の番狂わせ”で勝った相手ですが、普通に考えれば、負けて当然の相手です。

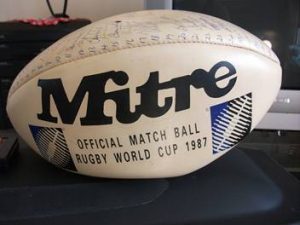

Rugby World Cup Limited © 2007 – 2019.

希望は、南アとのテストマッチ後ひと月しか経っていませんが、JAPANの実力がさらに伸びていること。それが、予選プールでのアイルランド戦、スコットランド戦の勝利につながりました。南アに勝つと、真面目な話、決勝進出も夢ではなくなります。ウェールズvsフランスの勝者と戦うことになるわけですが、どちらも南アよりはJAPANにとってはいくぶん分がいい相手だからです。当然、つけ入るスキもあるわけで、けっして勝てない話ではありません。ウェールズには2016年11月のテストマッチで30対33とあと一歩の接戦を演じましたし、フランスとは引き分けています(2017年11月25日)。

もう一つのブロックはどこが勝ち上がってきても同じ。順当ならニュージーランドとイングランドでしょうが、アイルランドは昨年11月ニュージーランドに勝っている(16対9)ので、けっして100%の確率とは言えません。ティア1でも、このあたりの国はそのときのちょっとした選手起用、運不運によって勝敗が左右されることもあるのです。

ちなみに、イギリスの大手ブックメーカー「ウィリアムヒル」によると、日本の勝ちは5・5倍で、南アの勝ちは1・18倍とのこと。勝てばもちろん番狂わせとなります。また、優勝となると、ニュージーランドが2・25倍、南アフリカが4・33倍、イングランドが5倍、ウェールズが9倍、アイルランドが17倍、オーストラリアが21倍、日本が26倍、フランスが34倍。

ただ、「ティア1」の国々と、「ティア2」から唯一決勝トーナメントに進んだJAPANとの間には目に見えない壁のようなものがあるのはまぐれもない事実。また、レフェリーも「ティア1」の国に有利な判定をする傾向があるのは否めません。そのあたりをいまノリに乗るJAPANが突き破れるか、期待したいものです。リーチマイケルのリーダーシップがもの言うといいのですが。

ただ、「ティア1」の国々と、「ティア2」から唯一決勝トーナメントに進んだJAPANとの間には目に見えない壁のようなものがあるのはまぐれもない事実。また、レフェリーも「ティア1」の国に有利な判定をする傾向があるのは否めません。そのあたりをいまノリに乗るJAPANが突き破れるか、期待したいものです。リーチマイケルのリーダーシップがもの言うといいのですが。

それにしても、このあとの展開を予想するのは難しいですね。大方の日本人は「南アに敗けてジ・エンド」といったあたりでしょう。しかしいまの私は、希望的観測も含め、次のような、とてつもない“妄想”を抑えきれずにいます。

準々決勝で南アフリカに僅差で勝利(それも、前大会と同じ逆転サヨナラ勝ち!)、準決勝でフランス(これも番狂わせですが)を破って決勝に進む。相手はニュージーランド(イングランドということもあり得ますよ)でしょうが、さすがに勝つまでは無理。それでも、前々回までわずか1勝しかしたことのないJAPANが、前回は3勝、今大会は開催国の有利さがあるとはいえ、ベスト8からさらに決勝まで行けば、これはもう天地がひっくりかえるほどの大騒ぎになるのは必至。この競技の最高統括機関である「ワールドラグビー(かつてのIRB=国際ラグビー評議会)」にも大きな波紋を投げかけるはずです。長らく続いてきた「ティア1」重視のやり方ではいけないという考え方が出てくることすら予想されます。

競馬の「有馬記念」的な妄想かもしれませんが、今回の目標(といってもJAPANの周囲の)だったベスト8まで上がってきたのですから、これくらいの「たら・れば」は許されるでしょう。ジェイミー・ジョセフや選手たちは「行けるところまで、脇目もふらず行く」という気持ちでいますし。ただし、南アに勝って有頂天になったり、「ここまでやれば大満足」などと思ったりすると、フランスにはボロ負けということもあり得ます。さてさて、どんな結果が待っているのでしょうか……。こんなシーンをあと2回は見てみたいものです。

まあ、それはそれとして、スコットランド戦快勝に気をよくし、今日は浅草に行ったついでに「亀十のどら焼き」を買ってきました。勝利のお祝い、そしてこれはかなり無理がありそうですが、全力をあげて応援した自分へのごほうびですね。仙台の秋保では「主婦の店さいちのおはぎ」、大宰府(福岡県)では、“天然モノ”で売る「日本一たい焼き」、日田(大分県)では老舗の「赤司の羊羹」と、何かにつけては前祝いだの、景気づけだのと言ってはこの種の和菓子を口にしようとする食い意地には我ながらあきれてしまいますが、それもまた「楽苦備(ラグビー)」の楽しみと言っておきましょう。いささかこじつけっぽいことは百も承知で(笑)。

まあ、それはそれとして、スコットランド戦快勝に気をよくし、今日は浅草に行ったついでに「亀十のどら焼き」を買ってきました。勝利のお祝い、そしてこれはかなり無理がありそうですが、全力をあげて応援した自分へのごほうびですね。仙台の秋保では「主婦の店さいちのおはぎ」、大宰府(福岡県)では、“天然モノ”で売る「日本一たい焼き」、日田(大分県)では老舗の「赤司の羊羹」と、何かにつけては前祝いだの、景気づけだのと言ってはこの種の和菓子を口にしようとする食い意地には我ながらあきれてしまいますが、それもまた「楽苦備(ラグビー)」の楽しみと言っておきましょう。いささかこじつけっぽいことは百も承知で(笑)。

ジャージの話は先日も少し書きましたが、ポロシャツ風に仕立てたものはやはり亜流のように思います。本流はやはりラガーシャツ(長袖もあれば半袖もあります)ではないかと。そのいちばんの老舗が1904年創業のレーン・ウォーカー・ラドキン(LWR)社カンタベリー(Cantebury)というブランド、ニュージーランドの会社です。「The World Toughest Active Wear(世界一タフな活動着)」というのが製品コンセプトだそうです。

ジャージの話は先日も少し書きましたが、ポロシャツ風に仕立てたものはやはり亜流のように思います。本流はやはりラガーシャツ(長袖もあれば半袖もあります)ではないかと。そのいちばんの老舗が1904年創業のレーン・ウォーカー・ラドキン(LWR)社カンタベリー(Cantebury)というブランド、ニュージーランドの会社です。「The World Toughest Active Wear(世界一タフな活動着)」というのが製品コンセプトだそうです。

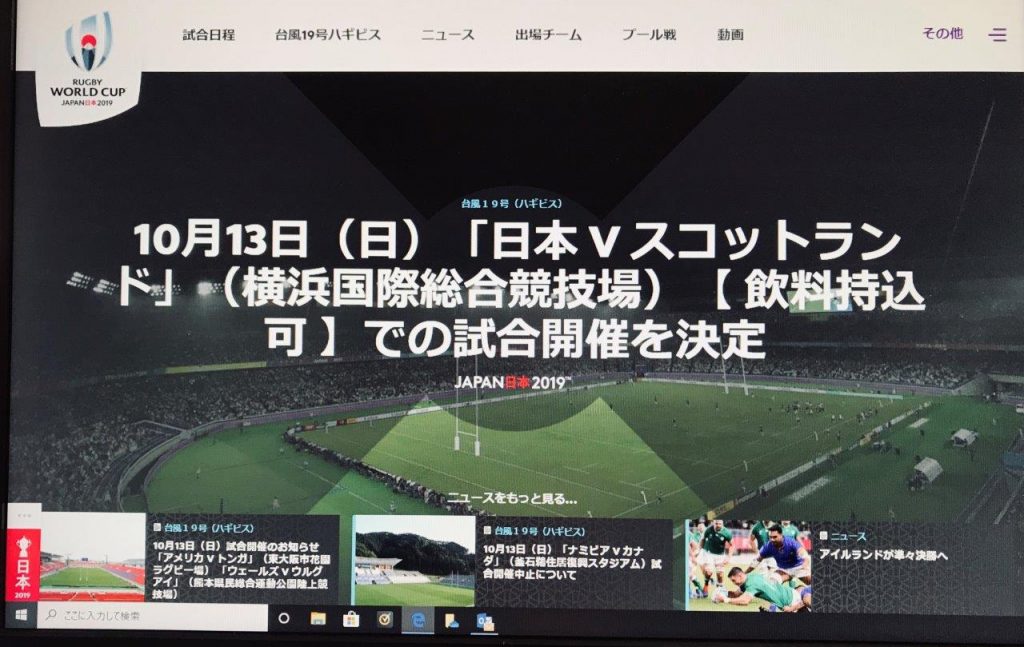

これでW杯史上初めて、予選プールAを1位で突破したJAPAN。次はクォーターファイナル(準々決勝)で、相手はプールBを2位で突破した南アフリカです。望むらくはもう一度ジャイアントキリングを。“二度あることは三度ある”ともいいますから。

これでW杯史上初めて、予選プールAを1位で突破したJAPAN。次はクォーターファイナル(準々決勝)で、相手はプールBを2位で突破した南アフリカです。望むらくはもう一度ジャイアントキリングを。“二度あることは三度ある”ともいいますから。

スタンドにもけっこう差があります。日本がアイルランドに勝った静岡エコパスタジアムにはガックリきました。しかも、ドリンクホルダーもついていないのです。近頃のシネコン並みにとまでは言いませんが、前後のスペースの狭いこと。用があって籍を離れるとき、隣の人にお断わりし(もしくはアクションで示し)、体を縮こめてくれたのを確認した上でようやく動き始めることができます。それでも、途中体が揺れたり、足もとがおぼつかなくなったりするともう大変。まあ、これは世界中どこのスタジアムでも、ほぼ同じですけどね。ただ、ドリンクホルダーがないのはやはり参りました。

スタンドにもけっこう差があります。日本がアイルランドに勝った静岡エコパスタジアムにはガックリきました。しかも、ドリンクホルダーもついていないのです。近頃のシネコン並みにとまでは言いませんが、前後のスペースの狭いこと。用があって籍を離れるとき、隣の人にお断わりし(もしくはアクションで示し)、体を縮こめてくれたのを確認した上でようやく動き始めることができます。それでも、途中体が揺れたり、足もとがおぼつかなくなったりするともう大変。まあ、これは世界中どこのスタジアムでも、ほぼ同じですけどね。ただ、ドリンクホルダーがないのはやはり参りました。

予選プールD組のウェールズvsフィジーは緊迫した一戦でした。ウェールズは勝てば決勝トーナメント進出が決まり、フィジーは望みがつながるからです。開始10分でフィジーが2トライ(コンバージョンは失敗)、そのあと15分間はウェールズが主導権を握り2トライ(コンバージョンは成功)。前半は14対10でウェールズがリード。

予選プールD組のウェールズvsフィジーは緊迫した一戦でした。ウェールズは勝てば決勝トーナメント進出が決まり、フィジーは望みがつながるからです。開始10分でフィジーが2トライ(コンバージョンは失敗)、そのあと15分間はウェールズが主導権を握り2トライ(コンバージョンは成功)。前半は14対10でウェールズがリード。 大分駅からスタジアムまではシャトルバスでしたが、車内の4分の1はウェールズのサポーター。しかも、乗る前からビールででき上っており、大きな声で歌を歌っています。着いたら、赤いレプリカジャージを着込んだ人の姿がさらに目立ちます。これまで観た試合のなかで、外国人の数がいちばん多かったのではないでしょうか。フィジーも負けてはいません。世界ランキングではJAPANより一つ上ですから、実力をフルに発揮できれば決勝トーナメントに進む可能性はあります。サポーターもそれを信じ、試合前から盛り上がっていました。

大分駅からスタジアムまではシャトルバスでしたが、車内の4分の1はウェールズのサポーター。しかも、乗る前からビールででき上っており、大きな声で歌を歌っています。着いたら、赤いレプリカジャージを着込んだ人の姿がさらに目立ちます。これまで観た試合のなかで、外国人の数がいちばん多かったのではないでしょうか。フィジーも負けてはいません。世界ランキングではJAPANより一つ上ですから、実力をフルに発揮できれば決勝トーナメントに進む可能性はあります。サポーターもそれを信じ、試合前から盛り上がっていました。 試合終了後シャトルで大分駅まで戻ると、どこもかしこも赤、赤、赤。駅前のアーケード商店街はあちこちでウェールズ・サポーターが集団で大騒ぎしています。チームは地味なのですが、サポーターは素晴らしく派手なようです。いちばんすごかったのは、その中にあるアイリッシュ・パブ。まるで、こうした事態を狙いすましたような場所に店を開いています。店内はカウンター、テーブルはもちろん通路までも、そして店の外も赤一色。ビールを飲みながら大きな声で歌い、母国の勝利を喜んでいました。

試合終了後シャトルで大分駅まで戻ると、どこもかしこも赤、赤、赤。駅前のアーケード商店街はあちこちでウェールズ・サポーターが集団で大騒ぎしています。チームは地味なのですが、サポーターは素晴らしく派手なようです。いちばんすごかったのは、その中にあるアイリッシュ・パブ。まるで、こうした事態を狙いすましたような場所に店を開いています。店内はカウンター、テーブルはもちろん通路までも、そして店の外も赤一色。ビールを飲みながら大きな声で歌い、母国の勝利を喜んでいました。 大分は今大会、5試合がおこなわれます。もちろん、地方の都市では最多。西日本では収容能力がおそらく最大のスタジアムがあるからでしょう。今夜が早くも3試合目ですから、おもてなしの態勢はバッチリ。アーケード商店街の上には今日戦った2チームの人形がしつらえられていました。それにしても、今夜の寒さといったら。10月9日という時期を考えると当たり前なのですが、昼間の気温と差が大きく、体にはこたえます。

大分は今大会、5試合がおこなわれます。もちろん、地方の都市では最多。西日本では収容能力がおそらく最大のスタジアムがあるからでしょう。今夜が早くも3試合目ですから、おもてなしの態勢はバッチリ。アーケード商店街の上には今日戦った2チームの人形がしつらえられていました。それにしても、今夜の寒さといったら。10月9日という時期を考えると当たり前なのですが、昼間の気温と差が大きく、体にはこたえます。

「A列車で行こう」というのはなんともユニークなネーミング。ご存じ、チョー有名なジャズナンバーのタイトルをそっくり頂戴したものです。列車自体はとりたててジャズと関係があるわけではなく、「A」は「天草(Amakusa)」の「A」に由来しているよう。ただ、

「A列車で行こう」というのはなんともユニークなネーミング。ご存じ、チョー有名なジャズナンバーのタイトルをそっくり頂戴したものです。列車自体はとりたててジャズと関係があるわけではなく、「A」は「天草(Amakusa)」の「A」に由来しているよう。ただ、

三角西港から熊本駅まで戻ると、駅構内にもあちこち「ラグビー」が。人気のクマモンもJAPANのジャージを着ていました。ホテルに戻ろうと、市電に乗って熊本城の前で下車、ちょっと立ち寄ってみました。W杯の開催に合わせるかのように天守閣外観の修復が完成したことで、特別見学会が10月5日から始まったのです。実際、フランスなど外国人観光客の姿も目立ちました。

三角西港から熊本駅まで戻ると、駅構内にもあちこち「ラグビー」が。人気のクマモンもJAPANのジャージを着ていました。ホテルに戻ろうと、市電に乗って熊本城の前で下車、ちょっと立ち寄ってみました。W杯の開催に合わせるかのように天守閣外観の修復が完成したことで、特別見学会が10月5日から始まったのです。実際、フランスなど外国人観光客の姿も目立ちました。 ちなみに、ホテルに戻り、部屋のカーテンを開けてみると、なんと先ほど見てきた天守閣の姿が──。でも、遠目に見るのと、間近でから見上げるのとでは、この段階ではやはり違うように思いました。

ちなみに、ホテルに戻り、部屋のカーテンを開けてみると、なんと先ほど見てきた天守閣の姿が──。でも、遠目に見るのと、間近でから見上げるのとでは、この段階ではやはり違うように思いました。

スタジアムはといえば、もう立派のひと言。周辺は体育館など総合スポーツ公園になっており、このスタジアムもその一つ。ただし、陸上競技場と兼用なので、ラグビーやサッカーで使う場合はスタンドからピッチまでがたいそう遠いというのが、まあ難点といえば難点でしょうか。

スタジアムはといえば、もう立派のひと言。周辺は体育館など総合スポーツ公園になっており、このスタジアムもその一つ。ただし、陸上競技場と兼用なので、ラグビーやサッカーで使う場合はスタンドからピッチまでがたいそう遠いというのが、まあ難点といえば難点でしょうか。

スコットランドに勝てば予選プールA組1位で突破するので、決勝トーナメントの初戦はニュージーランドでしょう。しかし、これではベスト8止まりでジエンド。できれば2位で突破し南アフリカと当たるほうが、希望的観測ですが、わずかながら期待の目もあります。そして、前回大会に続き南アを負かすようなことになれば、間違いなく世界的なニュースになるでしょう。そんなことを夢見ながら、13日のスコットランド戦を迎えましょう。

スコットランドに勝てば予選プールA組1位で突破するので、決勝トーナメントの初戦はニュージーランドでしょう。しかし、これではベスト8止まりでジエンド。できれば2位で突破し南アフリカと当たるほうが、希望的観測ですが、わずかながら期待の目もあります。そして、前回大会に続き南アを負かすようなことになれば、間違いなく世界的なニュースになるでしょう。そんなことを夢見ながら、13日のスコットランド戦を迎えましょう。

夕食は駅隣接の伊勢丹の上にある名店「かつくら」でトンカツ(勝つ)。そのあと、地下の食品売り場で買った、林万昌堂の甘栗を食べながら南アフリカvsイタリアをテレビでゆっくり観戦しました。開幕2日目でオールブラックスに敗れた南アフリカですが、さすがイタリア相手だと、大人と子ども。7つのトライを重ね、49対3で圧勝です。11番(ウィング)のチェスリン・コルビの際立つ俊足、スタミナが印象に残りました。JAPANが予選プールを突破すると、決勝トーナメントで当たる可能性がある南アフリカですが、この選手は要注意でしょう。

夕食は駅隣接の伊勢丹の上にある名店「かつくら」でトンカツ(勝つ)。そのあと、地下の食品売り場で買った、林万昌堂の甘栗を食べながら南アフリカvsイタリアをテレビでゆっくり観戦しました。開幕2日目でオールブラックスに敗れた南アフリカですが、さすがイタリア相手だと、大人と子ども。7つのトライを重ね、49対3で圧勝です。11番(ウィング)のチェスリン・コルビの際立つ俊足、スタミナが印象に残りました。JAPANが予選プールを突破すると、決勝トーナメントで当たる可能性がある南アフリカですが、この選手は要注意でしょう。

「規律」という点でもJAPANはアイルランドを上回っていたように思います。反則数は6、相手のPKにつながりやすい自陣での反則は1回きり。POTM(最高殊勲選手)にはFW(フッカー)の堀江翔太が選ばれましたが、私個人は、キャプテンのリーチマイケルとSH(スクラムハーフ)の田中史朗【ふみあき】の二人の貢献度が大きいと思っています。リーチは前半30分から交代出場でしたが、すさまじいタックルを連発、また田中は福岡のトライにつながるパス出しで貢献しました。FW第3列・姫野和樹の動きも素晴らしかったですし。

「規律」という点でもJAPANはアイルランドを上回っていたように思います。反則数は6、相手のPKにつながりやすい自陣での反則は1回きり。POTM(最高殊勲選手)にはFW(フッカー)の堀江翔太が選ばれましたが、私個人は、キャプテンのリーチマイケルとSH(スクラムハーフ)の田中史朗【ふみあき】の二人の貢献度が大きいと思っています。リーチは前半30分から交代出場でしたが、すさまじいタックルを連発、また田中は福岡のトライにつながるパス出しで貢献しました。FW第3列・姫野和樹の動きも素晴らしかったですし。

六甲山から再び神戸の街中に下り、夕食。横浜のときにならい、元町近くの南京町でまたまた中華。ひいきにしている「民生」という店でお腹いっぱいに。これだけ食べてパワーをつけておけば、あすのJAPANvsアイルランド戦@エコパスタジアムの応援にも力が入るはずです。

六甲山から再び神戸の街中に下り、夕食。横浜のときにならい、元町近くの南京町でまたまた中華。ひいきにしている「民生」という店でお腹いっぱいに。これだけ食べてパワーをつけておけば、あすのJAPANvsアイルランド戦@エコパスタジアムの応援にも力が入るはずです。

ホテルを出て三宮駅から続くSOGOデパート地下で観戦時の食料を確保。昨日から、食べ物の持ち込みが認められたのです。地下鉄で5つ目の御崎公園で降り、そこから15分ほど歩くとノエビアスタジアムに。今日はイングランドvsアメリカ。旧宗主国と旧植民地の対決です。その図式はラグビーにもそっくり当てはまり、実力の差は歴然。アメリカではなぜか、サッカーもラグビーもあまり広まらなかったようです。その代わりが野球とアメリカンフットボールなのですが、それでも近年はサッカー、そしてラグビーのプロ化が始まりました。

ホテルを出て三宮駅から続くSOGOデパート地下で観戦時の食料を確保。昨日から、食べ物の持ち込みが認められたのです。地下鉄で5つ目の御崎公園で降り、そこから15分ほど歩くとノエビアスタジアムに。今日はイングランドvsアメリカ。旧宗主国と旧植民地の対決です。その図式はラグビーにもそっくり当てはまり、実力の差は歴然。アメリカではなぜか、サッカーもラグビーもあまり広まらなかったようです。その代わりが野球とアメリカンフットボールなのですが、それでも近年はサッカー、そしてラグビーのプロ化が始まりました。

スタンドのまわりに並ぶ売店もそれぞれ個性的。飲み物はどこも共通ですが、食べ物は東北各地のローカルなメニューを販売しています。売り手も、岩手県人ならではのほのぼのとした優しさがいっぱい。軽く言葉を交わしながら好みの物を買い、温かな日の光とさわやかな風が頬をなでる中、ベンチや芝生の上に座り込んで飲んだり食べたりしながらキックオフを待つファンがいっぱいいました。コンクリートで作られた、いかにもといった感じの都市型スタジアムとはまったく違う味わいがあります。

スタンドのまわりに並ぶ売店もそれぞれ個性的。飲み物はどこも共通ですが、食べ物は東北各地のローカルなメニューを販売しています。売り手も、岩手県人ならではのほのぼのとした優しさがいっぱい。軽く言葉を交わしながら好みの物を買い、温かな日の光とさわやかな風が頬をなでる中、ベンチや芝生の上に座り込んで飲んだり食べたりしながらキックオフを待つファンがいっぱいいました。コンクリートで作られた、いかにもといった感じの都市型スタジアムとはまったく違う味わいがあります。

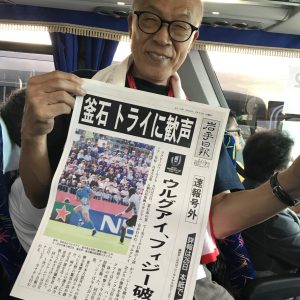

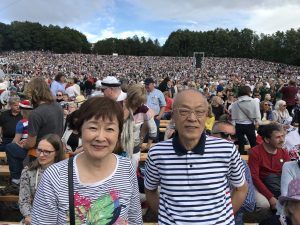

試合は、スコッド31人中9人がアマチュアで、世界ランキングも19位という格下のウルグアイが、W杯では毎回健闘し、いまもランキング10位のフィジーを相手に堂々と渡り合い、最後は30対27で勝利。メインスタンドに陣取っていた100人近いウルグアイ人サポーターを喜ばせました。私たちが観戦したバックスタンドにも3人の熱いサポーターがおり、大きな声を張り上げていたのが印象に残ります。帰りも順調で、スタジアムから北上の駅まで渋滞もなく到着。茜色に彩られた西の空がきれいでした。

試合は、スコッド31人中9人がアマチュアで、世界ランキングも19位という格下のウルグアイが、W杯では毎回健闘し、いまもランキング10位のフィジーを相手に堂々と渡り合い、最後は30対27で勝利。メインスタンドに陣取っていた100人近いウルグアイ人サポーターを喜ばせました。私たちが観戦したバックスタンドにも3人の熱いサポーターがおり、大きな声を張り上げていたのが印象に残ります。帰りも順調で、スタジアムから北上の駅まで渋滞もなく到着。茜色に彩られた西の空がきれいでした。

平屋建ての、さして大きくもないスーパーなのに、駐車場が3カ所もあり、しかも警備員までいます。そこへ次から次へ車が入ってきて一目散に店の中に。もちろん、食料品や生活用品を買いに来る客もいるようですが、3分の2はおはぎ買いの客。狭い売り場の一角に並べられているのですが、どの客も5パック、10パックとバスケットに入れていきます。話を聞いていると、自分たち用に隣人やお客さん用などを一緒に買っているようです。

平屋建ての、さして大きくもないスーパーなのに、駐車場が3カ所もあり、しかも警備員までいます。そこへ次から次へ車が入ってきて一目散に店の中に。もちろん、食料品や生活用品を買いに来る客もいるようですが、3分の2はおはぎ買いの客。狭い売り場の一角に並べられているのですが、どの客も5パック、10パックとバスケットに入れていきます。話を聞いていると、自分たち用に隣人やお客さん用などを一緒に買っているようです。

国歌だけでなく、国旗もアイルランドは2つ(1つはアイルランド=緑+白+橙、もう一つはイギリスに属する北アイルランド=アルスターの旗)。スコットランドも当然ユニオンジャックではなく、紺地に白の斜め十字です。

国歌だけでなく、国旗もアイルランドは2つ(1つはアイルランド=緑+白+橙、もう一つはイギリスに属する北アイルランド=アルスターの旗)。スコットランドも当然ユニオンジャックではなく、紺地に白の斜め十字です。

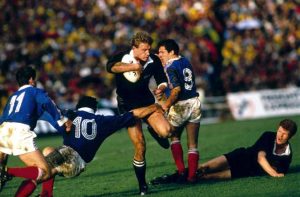

さて、試合はオールブラックスが力を発揮し、23対13で南アをくだしました。Player of the Match(いうならば最高殊勲選手)には、オールブラックスの、この日15番(フルバック)を務めたボーデン・バレットが選ばれました。上の写真で、ボールを持って走っている選手です。

さて、試合はオールブラックスが力を発揮し、23対13で南アをくだしました。Player of the Match(いうならば最高殊勲選手)には、オールブラックスの、この日15番(フルバック)を務めたボーデン・バレットが選ばれました。上の写真で、ボールを持って走っている選手です。 自分のことでもなんでもないのに、今日は朝からソワソワ落ち着きません。ラグビーW杯の開幕、しかもJAPANの登場ですから、まあ仕方ないかも。持っていくものをリュックに入れるのですが、忘れ物がないかドキドキ。まるで小学生の遠足みたいです(笑)。

自分のことでもなんでもないのに、今日は朝からソワソワ落ち着きません。ラグビーW杯の開幕、しかもJAPANの登場ですから、まあ仕方ないかも。持っていくものをリュックに入れるのですが、忘れ物がないかドキドキ。まるで小学生の遠足みたいです(笑)。

試合は最終的に30対10で勝ちはしましたが、最初の数分は、「おいおい、大丈夫かよ」と言いたくなるようなプレーばかり。地に足がついていないだけでなく、ボールも手につかず、早々に先制されてしまいました。ただ、それで少しは目が覚めたのでしょう、以後はJAPANらしさを発揮し、4トライ。1試合でトライの数が4を越えるとボーナスポイントといって、勝ち点に「1点」が上乗せされるのですが、これが大きいのです。前回の大会、予選プールでかの対南アフリカ戦も含め3勝したのに、決勝トーナメントに進めなかったのは、勝ち点が南アフリカ、スコットランドに及ばなかったため。JAPANはボーナスポイントがゼロだったのです。

試合は最終的に30対10で勝ちはしましたが、最初の数分は、「おいおい、大丈夫かよ」と言いたくなるようなプレーばかり。地に足がついていないだけでなく、ボールも手につかず、早々に先制されてしまいました。ただ、それで少しは目が覚めたのでしょう、以後はJAPANらしさを発揮し、4トライ。1試合でトライの数が4を越えるとボーナスポイントといって、勝ち点に「1点」が上乗せされるのですが、これが大きいのです。前回の大会、予選プールでかの対南アフリカ戦も含め3勝したのに、決勝トーナメントに進めなかったのは、勝ち点が南アフリカ、スコットランドに及ばなかったため。JAPANはボーナスポイントがゼロだったのです。

©Rugby Wrap Up

©Rugby Wrap Up ©sportvilogger.com

©sportvilogger.com

店構えは、いかにも“中世”っぽい感じで、前を通れば「おやっ」となるような店ではあります。しかし、中に入るともっとリアルな“中世”で、照明はすべてロウソク。テーブルやイスも分厚い木で造られていて、ギシギシいう階段を上がり2階へ。ちょっと……という感じがしたので、席に着く前にリタイアを宣言、店を出ました。これといってアテがあるわけではなかったのですが、4年前に入ったカフェを思い出し、そちらに行きました。小さな店ですが、幸い混み合ってもおらず、オープンサンドとサラダ、カプチーノで済ませることに。肉、肉、肉でかなり疲れていたので、ライトな量がころあいでした。デザートのカプチーノ・ケーキも、ほどよい甘さ。

店構えは、いかにも“中世”っぽい感じで、前を通れば「おやっ」となるような店ではあります。しかし、中に入るともっとリアルな“中世”で、照明はすべてロウソク。テーブルやイスも分厚い木で造られていて、ギシギシいう階段を上がり2階へ。ちょっと……という感じがしたので、席に着く前にリタイアを宣言、店を出ました。これといってアテがあるわけではなかったのですが、4年前に入ったカフェを思い出し、そちらに行きました。小さな店ですが、幸い混み合ってもおらず、オープンサンドとサラダ、カプチーノで済ませることに。肉、肉、肉でかなり疲れていたので、ライトな量がころあいでした。デザートのカプチーノ・ケーキも、ほどよい甘さ。

旧市街には、第2次世界大戦のさ中、空襲から逃れようとする市民たちのために急遽作られた「避難指示」標識(左向きの矢印)の跡もあれば、キリスト教が広まる前に信仰されていた神道由来の石像など、長い歴史を象徴するさまざまな事物が。旧ソ連から独立を回復するきっかけとなったバルト3国の“人間の鎖”のスタート地点を示す足跡のモニュメント、「自由記念碑」など、少し歩くだけで1000年近い歴史を体感することができ、興味は尽きません。

旧市街には、第2次世界大戦のさ中、空襲から逃れようとする市民たちのために急遽作られた「避難指示」標識(左向きの矢印)の跡もあれば、キリスト教が広まる前に信仰されていた神道由来の石像など、長い歴史を象徴するさまざまな事物が。旧ソ連から独立を回復するきっかけとなったバルト3国の“人間の鎖”のスタート地点を示す足跡のモニュメント、「自由記念碑」など、少し歩くだけで1000年近い歴史を体感することができ、興味は尽きません。

夕食を食べに行ったのはロシア貴族のかつての別荘。いまではホテルとしても使われているようですが、広い敷地の中に建ち、素晴らしい庭園も備えた贅沢な店でした。ここまでは行かなくとも、周囲にはそのミニチュアのようなかつての別荘がいくつも立ち並んでいました。

夕食を食べに行ったのはロシア貴族のかつての別荘。いまではホテルとしても使われているようですが、広い敷地の中に建ち、素晴らしい庭園も備えた贅沢な店でした。ここまでは行かなくとも、周囲にはそのミニチュアのようなかつての別荘がいくつも立ち並んでいました。

カウナスを発ち、バスは隣国ラトヴィアの首都リーガをめざします。途中「十字架の丘」という観光名所を訪れました。リーガまでの間、立ち寄るに値するスポットはここくらいしかないようです。この間の道のりはほとんど北海道! 右を見ても左を見ても、山がないせいかずーっと畑が続いています。ときおり森や林があるにはありますが、キホン真っ平ですから、心地よく走るバスの座席でうとうとしていてハッと目が覚めたとき外を見ると、一瞬錯覚してしまうほど、北海道の風景によく似ています。

カウナスを発ち、バスは隣国ラトヴィアの首都リーガをめざします。途中「十字架の丘」という観光名所を訪れました。リーガまでの間、立ち寄るに値するスポットはここくらいしかないようです。この間の道のりはほとんど北海道! 右を見ても左を見ても、山がないせいかずーっと畑が続いています。ときおり森や林があるにはありますが、キホン真っ平ですから、心地よく走るバスの座席でうとうとしていてハッと目が覚めたとき外を見ると、一瞬錯覚してしまうほど、北海道の風景によく似ています。

まあ、それはそれとして、ロケーションは最高。前と後ろがともに大きな公園で、「国立劇場」や「博物館」「自由記念碑」といったスポットのすぐ近く。町の中心部から歩いても30分はかからないくらいなのに、空気も澄み切っていて、都会の喧騒とはほとんど無縁といった感じがします。ただ、団体で泊まるツアーの客にさほどよい部屋が供されるはずもないわけで、私たちの部屋も外側の景色は一切見られませんでした。

まあ、それはそれとして、ロケーションは最高。前と後ろがともに大きな公園で、「国立劇場」や「博物館」「自由記念碑」といったスポットのすぐ近く。町の中心部から歩いても30分はかからないくらいなのに、空気も澄み切っていて、都会の喧騒とはほとんど無縁といった感じがします。ただ、団体で泊まるツアーの客にさほどよい部屋が供されるはずもないわけで、私たちの部屋も外側の景色は一切見られませんでした。

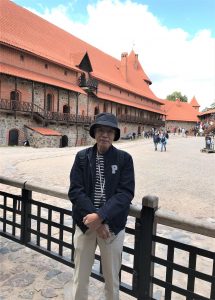

食食後、旧市街からバスで40分ほど走ったところにある古都トゥラカイへ。長らく放置され荒廃していたのが整備された古城が湖に映える美しいところです。城があるのは湖に浮かぶ小島。そこに渡る木製の橋が情緒たっぷり。湖水もほとんど透明で、水鳥がのんびりと泳いでいました。

食食後、旧市街からバスで40分ほど走ったところにある古都トゥラカイへ。長らく放置され荒廃していたのが整備された古城が湖に映える美しいところです。城があるのは湖に浮かぶ小島。そこに渡る木製の橋が情緒たっぷり。湖水もほとんど透明で、水鳥がのんびりと泳いでいました。

とりたててガンディーを尊敬しているわけではないのですが、今年は「生誕150年」ということもあって、インド関連のイベントには皆それが謳われているようです。今日は家人の友だちが主宰しているインド舞踊教室が大使館で発表会をするというのでお供してきたのですが、そこでも入口にはガンディーの有名な写真がパネルにして飾られていました。

とりたててガンディーを尊敬しているわけではないのですが、今年は「生誕150年」ということもあって、インド関連のイベントには皆それが謳われているようです。今日は家人の友だちが主宰しているインド舞踊教室が大使館で発表会をするというのでお供してきたのですが、そこでも入口にはガンディーの有名な写真がパネルにして飾られていました。

明治に入り六義園も新政府に返上されましたが、それを購入したのが旧三菱財閥の祖・岩崎彌太郎。彌太郎は六義園の修築に力を入れるとともに、周辺の土地も購入し、その一角に別宅も構えたそうです。 その後、三菱の3代目・岩崎久彌が1922年、それらの土地を「大和郷」として分譲し、近代的住宅地として造成したといいます。三菱の関係者はもちろん、第24代首相・加藤孝明、第25・28代首相・若槻礼次郎、第44代首相・幣原喜重郎【しではらきじゅうろう】と、歴代首相が3人も住んでいたことでも知られています。

明治に入り六義園も新政府に返上されましたが、それを購入したのが旧三菱財閥の祖・岩崎彌太郎。彌太郎は六義園の修築に力を入れるとともに、周辺の土地も購入し、その一角に別宅も構えたそうです。 その後、三菱の3代目・岩崎久彌が1922年、それらの土地を「大和郷」として分譲し、近代的住宅地として造成したといいます。三菱の関係者はもちろん、第24代首相・加藤孝明、第25・28代首相・若槻礼次郎、第44代首相・幣原喜重郎【しではらきじゅうろう】と、歴代首相が3人も住んでいたことでも知られています。