2018年5月1日

キューバ滞在の最後の日。大きなお土産を手にすることができました。といっても、「もの」ではありません。「こと」です。

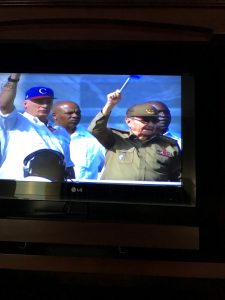

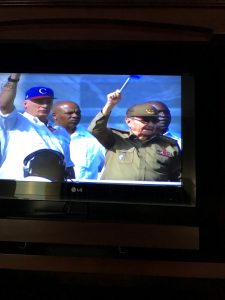

朝テレビをつけると、地元の局はどこも「メーデー(Primero de Mayo)」一色。日が昇り、空が明るくなったと同時に、「革命広場」で大規模な集会が始まったようです。キューバ全土からやってきた90万もの人々が行進するさまは迫力満点、しかも、どの人も笑みをたたえています。

社会主義の国ですから統一が取れているのは当然でしょうが、北朝鮮のように“強いられた風”ではありませんし、旧ソ連・東欧のような暗さは微塵も感じられません。踊り抜きのリオのカーニバルといえばわかりやすいでしょうか。唯一カーニバルと違うのは、式典冒頭の演説。つい半月ほど前新しく国家評議会議長(元首)に就任したミゲル・ディアスカネルでした。そのあとは、前任のラウル・カストロとともに満面の笑顔で壇上に立ち、キューバ国旗を振っています。その前を次から次へ、人々が旗を振りながら横断幕を掲げながら行進していく人々も皆笑顔。ラテンの国であることを改めて実感させられました。

式典の最後に、「インターナショナル(国際労働者協会)」を全員で歌っていました(下記

YouTube の1:51:00~1:53:50 あたり)。

https://www.youtube.com/watch?v=hySkTNtFA00

この曲を最後に耳にしたのはもう40年以上前のことですが、こちらもまたキューバ音楽独特のリズムが反映してか曲調が明るく、どこか違った風に聞こえてきます。日本語の歌詞「起て 飢えたる者よ いまぞ日は近し 醒めよ 我が同胞(はらから) 暁(あかつき)は来ぬ 暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃えて 海を隔(へだ)てつ我ら 腕 (かいな)結びゆく いざ闘わん いざ 奮い立て いざ あー インターナショナル 我らがもの……」とはストレートには結びつきません。試しに、聞き比べてみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=KFlGfHCCZdQ

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

作りをしていないようなのです。「なければあきらめればいいじゃない」──やはりここは南国、それもキホン社会主義の国なんだなと改めて実感しました。

途中、のども渇いたので、ホテル「アンボス・ムンドス」と並ぶヘミングウェイゆかりの店「ラ・フロリディータ」に立ち寄ります。砂糖抜きのダイキリ「パパ・ヘミングウェイ」を1杯ひっかけ、カウンターいちばん奥にある銅像の隣にすわってみました。ここがヘミングウェイ指定席だったそうで、えらくリアルな感じがします。

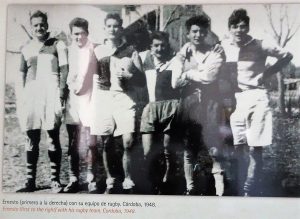

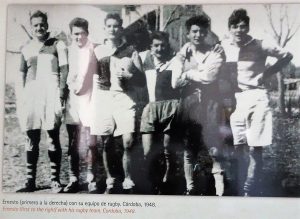

午後2時半にホテルにガイドさんがピックアップにやって来て、ハバナ最後のスポット=革命家エルネスト・‟チェ”・ゲバラ(アルゼンチン・コルドバ生まれ)の足跡をたどろうと、「カバーニャ要塞」「ゲバラ第一邸宅」の見学へ。そこでゲバラが少年時代からラグビーをしていたことを知り、急に近しく感じました。

持病の喘息を克服したいとの思いからだったようですが、ほかにもいろいろなスポーツに挑んだといいます。でも、ラグビーには強い情熱を向けたようで、ブエノスアイレス大学で医学を学んでいた頃も、友人とともに『タックル』という雑誌を編集・発行していたそうです。

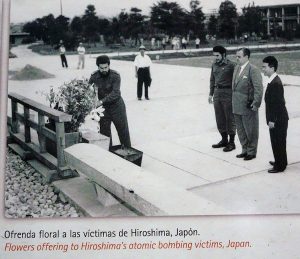

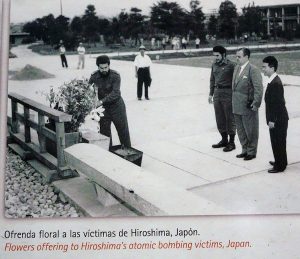

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

来日したとき、広島の平和記念公園と原爆資料館を訪れていたのです。広島から妻に送った絵ハガキには、「平和のため断固戦うには、この地を訪れるべきだ……」と書かれていたといいます。

そして、キューバに戻ったゲバラは、カストロに原爆の実態を報告するとともに、医師という立場から、その恐ろしさをキューバ国民に伝えたとのこと。キューバでは現在も、毎年8月6日と9日に国営放送で特別番組を流し、小学校では広島・長崎への原爆投下について教えているのだそうです。メーデー当日にキューバにい合わせた上に、ゲバラの知られざる生涯にも触れることができ、今回のキューバの旅は大きな成果がありました。

最後に、ゲバラの言葉の中で心に響いたものを二つ。

「人は毎日髪を整えるが、どうして心は整えないのか?」

「人間はダイヤモンドだ。ダイヤモンドを磨くことができるのはダイヤモンドしかない。

人間を磨くにも人間とコミュニケーションをとるしかないんだ」

夕方の便でメキシコシティーまで戻り、ANAの成田行きに乗り換えます。その間、出

発前に読んでおこうと思っていたキューバの歴史を書いた本をひもといてみました。

1492年、この地を「発見」したスペイン人が先住民をいとも簡単に滅ぼし、1511年

から完全な支配下に置きます。以来およそ400年、1902年になってようやくスペインから独立を勝ち取ります。しかし、その後はアメリカの半植民地状態が続き、実質的な支配者として半世紀ほど君臨。それにピリオドが打たれたのは1959年、キューバ(社会主義)革命によってでした。

当時キューバはアメリカの傀儡【かいらい】だったバティスタ大統領が独裁政治をおこなっていましたが、1956年、メキシコから船で上陸したフィデル・カストロ、エルネスト・“チェ”・ゲバラ等が国内に組織した革命軍を率いて内戦に突入。59年1月、バティスタを国外に追放し、ようやく真の独立を勝ち取ったのです。そして同年5月から徹底的な農地改革を実施したのですが、アメリカが経済封鎖措置を講じられたため、当時アメリカと全世界で対立していた旧ソ連に接近、60年には正式な外交関係を結びました。

その後ろ盾も得ながら、キューバ政府は国内からアメリカ資本の全面排除を図ります。

結果、石油精製会社、製糖会社、電話会社、金融、商業など大企業のすべてを国有化しました。アメリカはただちに報復措置を講じ、国交も断絶。その結果、アメリカからの車の供給もストップしたのです。

旧ソ連の援助でそうしや苦境をなんとかはねのけ、国家の建設にいそしみます。1989年、旧ソ連が崩壊してからは援助もほとんどゼロになりましたが、独自の路線を貫き今日に至っています。現在世界全体で社会主義の体制下にある数少ない国(ラテンアメリカでは唯一)の一つですが、なぜか、国民はそれほど不満を感じていないようです。国の経済を支えているのはいまもサトウキビですが、それに加え観光が大きく伸びています。また、医療のレベルが非常に高く、医薬品の輸出も貢献していると聞きました。

たしかに、国民性もあるのでしょうが、当地の人たちの表情を見ていると、かつての東欧=社会主義国特有の暗さは微塵も感じられません。それは1にも2にも、いまの暮らし向きにそこそこ満足しているからだろうと思います。お金があっても、家族仲よく暮らせなければ、近所の人や職場の仲間と親しく話せなければ、ちっとも楽しくはないでしょう。その国はその国の「満足水準」というのがあるようで、その点、日本は少し贅沢が過ぎるような気もします。

ダン・カーターは2011年のW杯でニュージーランド代表の一員に選ばれたものの、大会が始まってからの練習中にケガをしたため、結局試合には出ずじまい。本当なら、私が観た日本との試合(9月16日、ワイカト・スタジアム)でそのプレーを目にできるはずだったのですが、それはかないませんでした。もっとも、ダン・カーター抜きでもニュージーランドの強さはいささかも揺るがず、この試合の日本代表は前半に6トライ、後半に7トライを献上、7-83の惨敗を喫してしまいました。

ダン・カーターは2011年のW杯でニュージーランド代表の一員に選ばれたものの、大会が始まってからの練習中にケガをしたため、結局試合には出ずじまい。本当なら、私が観た日本との試合(9月16日、ワイカト・スタジアム)でそのプレーを目にできるはずだったのですが、それはかないませんでした。もっとも、ダン・カーター抜きでもニュージーランドの強さはいささかも揺るがず、この試合の日本代表は前半に6トライ、後半に7トライを献上、7-83の惨敗を喫してしまいました。 今日はナイターで秩父宮。観衆の数もいつもより5割増しといった印象です。しなやかな体の動きは素晴らしく、無駄がありません。一つのプレーを終えると、かならず次のプレーに備えたポジショニングを怠ることなく、「ここにいれば……」と私たちが思ったところに、いる、のです! それも、適切なスピード、適切な体の構え。これには観衆も感動したのではないでしょうか。

今日はナイターで秩父宮。観衆の数もいつもより5割増しといった印象です。しなやかな体の動きは素晴らしく、無駄がありません。一つのプレーを終えると、かならず次のプレーに備えたポジショニングを怠ることなく、「ここにいれば……」と私たちが思ったところに、いる、のです! それも、適切なスピード、適切な体の構え。これには観衆も感動したのではないでしょうか。

その前に一度、東京文化会館裏あたりでパレードを止め、気勢を上げる場面があります。ブラジルのカーニバル風というか、サンバのリズムに合わせて各チームのメンバーが叫び踊るのですが、20代前半の人たちばかりとあって、そのエネルギーはハンパではありません。とんでもなく重いおみこしを藝大のキャンパスからかついできて疲労困憊しているのに、それをまったく感じさせないのがいいですね。

その前に一度、東京文化会館裏あたりでパレードを止め、気勢を上げる場面があります。ブラジルのカーニバル風というか、サンバのリズムに合わせて各チームのメンバーが叫び踊るのですが、20代前半の人たちばかりとあって、そのエネルギーはハンパではありません。とんでもなく重いおみこしを藝大のキャンパスからかついできて疲労困憊しているのに、それをまったく感じさせないのがいいですね。

ただ、それだからいいのかとなると話は別。開催地の人々の素朴な思いは前に出てきにくくなりますし、生々しい息遣いも以前に比べ希薄になりました。取材にたずさわっている私の作業も、フォーラムのテーマや内容がすっきり整理されているのは助かりますが、その実現に向けて何カ月もの間あちこち走り回ってきた人たちの気持ちのありようまではつかめないのです。こうなると、”行間を読む“というか、関係者から裏側の状況を幅広く拾い集めていく以外ありません。人は誰でもそうでしょうが、メークやドレスアップをほどこす前の素顔やふだん着の姿にこそ、本当の気持ち・意識が見え隠れするからです。

ただ、それだからいいのかとなると話は別。開催地の人々の素朴な思いは前に出てきにくくなりますし、生々しい息遣いも以前に比べ希薄になりました。取材にたずさわっている私の作業も、フォーラムのテーマや内容がすっきり整理されているのは助かりますが、その実現に向けて何カ月もの間あちこち走り回ってきた人たちの気持ちのありようまではつかめないのです。こうなると、”行間を読む“というか、関係者から裏側の状況を幅広く拾い集めていく以外ありません。人は誰でもそうでしょうが、メークやドレスアップをほどこす前の素顔やふだん着の姿にこそ、本当の気持ち・意識が見え隠れするからです。

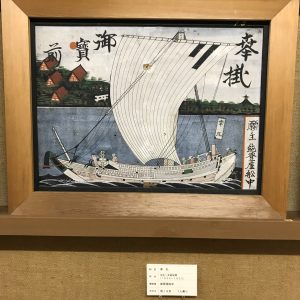

8月30日の前夜祭、翌31日のフォーラムとレセプションを終えた今日はエクスカーションです。バスに乗って、かつて北前船が立ち寄ったことで栄えた港町・寺泊【てらどまり】が最初の訪問地。まっすぐ続く砂浜はいまきれいに整備され、その横を走る道路に面して海産物やさまざまなお土産などを売る店がびっしり並んでいます。それを見下ろす丘に建つ寺院や神社には、沖合にもやう北前船からおろされた荷物を何艘ものはしけが港まで運んでくる様子を描いた絵図が展示されていました。

8月30日の前夜祭、翌31日のフォーラムとレセプションを終えた今日はエクスカーションです。バスに乗って、かつて北前船が立ち寄ったことで栄えた港町・寺泊【てらどまり】が最初の訪問地。まっすぐ続く砂浜はいまきれいに整備され、その横を走る道路に面して海産物やさまざまなお土産などを売る店がびっしり並んでいます。それを見下ろす丘に建つ寺院や神社には、沖合にもやう北前船からおろされた荷物を何艘ものはしけが港まで運んでくる様子を描いた絵図が展示されていました。

私たちは入門編にエントリーし、朝9時にホテルを出発。三国の旧市街地をひとめぐりするコースで、旧岸名家【きしなけ】住宅、旧森田銀行を見学後、遊覧船に乗っての東尋坊クルーズが組み込まれています。遊覧船に乗って知ったのは、「北前船」が錨を下したのはどこも、河口にある港だったということ。いまの私たちがイメージする近代的な港とはまったく趣が異なるものだったのです。そういえば、土崎(秋田県)も酒田(山形県)も岩瀬(富山県)も宮津(京都府)も皆、大きな川の河口にあります。これまで話には聞いていましたが、実際、河口近くを船で回ると、水運といっても、その主人公は「川」であったことが改めて、そしてなんともリアルに感じられました。

私たちは入門編にエントリーし、朝9時にホテルを出発。三国の旧市街地をひとめぐりするコースで、旧岸名家【きしなけ】住宅、旧森田銀行を見学後、遊覧船に乗っての東尋坊クルーズが組み込まれています。遊覧船に乗って知ったのは、「北前船」が錨を下したのはどこも、河口にある港だったということ。いまの私たちがイメージする近代的な港とはまったく趣が異なるものだったのです。そういえば、土崎(秋田県)も酒田(山形県)も岩瀬(富山県)も宮津(京都府)も皆、大きな川の河口にあります。これまで話には聞いていましたが、実際、河口近くを船で回ると、水運といっても、その主人公は「川」であったことが改めて、そしてなんともリアルに感じられました。

たしかに、そのスケールの大きさには驚きました。深山幽谷とはよく言ったもので、四方を山に囲まれた地に大小合わせて70余の建物が。龍門から入り通用門を抜けると聖宝【しょうほう】閣、吉祥【きっしょう】閣、傘松【さんしょう】閣から東司【とうす】、僧堂と順を追って歩いていくのですが、すべて板敷き。冬だったら、厚手の靴下にスリッパを履いていてもしんしんと冷たさが伝わってくるでしょう。仏殿から法堂【ほっとう】へは長い階段を上がります。そこから承陽【じょうよう】殿、大庫【だいく】院、そして最後に浴室を見て、山門を過ぎるといちおうひと回り。大きな寺院でよく目にするピカピカ・キラキラしたものがまったくないのは、やはり坐禅修行の場だからでしょう。途中、修行僧が僧堂に集まってちょうど昼食を摂っていたようですが、そこでさえなんだか荘厳な雰囲気がただよっていました。

たしかに、そのスケールの大きさには驚きました。深山幽谷とはよく言ったもので、四方を山に囲まれた地に大小合わせて70余の建物が。龍門から入り通用門を抜けると聖宝【しょうほう】閣、吉祥【きっしょう】閣、傘松【さんしょう】閣から東司【とうす】、僧堂と順を追って歩いていくのですが、すべて板敷き。冬だったら、厚手の靴下にスリッパを履いていてもしんしんと冷たさが伝わってくるでしょう。仏殿から法堂【ほっとう】へは長い階段を上がります。そこから承陽【じょうよう】殿、大庫【だいく】院、そして最後に浴室を見て、山門を過ぎるといちおうひと回り。大きな寺院でよく目にするピカピカ・キラキラしたものがまったくないのは、やはり坐禅修行の場だからでしょう。途中、修行僧が僧堂に集まってちょうど昼食を摂っていたようですが、そこでさえなんだか荘厳な雰囲気がただよっていました。

永平寺の門前には名物のそばを食べさせてくれる店が軒を連ねており、そのうちの1軒で私たちも昼食。「フォーラム」の会場に急ぎます。会場のハートピア春江はえらく立派な施設。坂井市文化の森という複合文化施設ゾーンのメインを成しているのですが、完成はバブルが崩壊したあとの1995年といいますから、驚きました。700人以上収容できる多目的ホールで、夕方までたっぷり勉強させてもらい、夜は坂井市内にある三国観光ホテルでのレセプション。毎回そうですが、今回も300名を超える参加者でたいそうな盛り上がりでした。

永平寺の門前には名物のそばを食べさせてくれる店が軒を連ねており、そのうちの1軒で私たちも昼食。「フォーラム」の会場に急ぎます。会場のハートピア春江はえらく立派な施設。坂井市文化の森という複合文化施設ゾーンのメインを成しているのですが、完成はバブルが崩壊したあとの1995年といいますから、驚きました。700人以上収容できる多目的ホールで、夕方までたっぷり勉強させてもらい、夜は坂井市内にある三国観光ホテルでのレセプション。毎回そうですが、今回も300名を超える参加者でたいそうな盛り上がりでした。

ホテルから「いしかわ動物園」までは30分少々。1999年の開園なので、まだ20年も経っていません。自然の地形を活かしながら、随所に植栽や岩、池などが配されているなど、動物にとっては本来の生息環境に近い環境が再現されています。動物がいる場所をコンクリートや鉄格子で仕切らず、飛び越えられないであろう幅の堀やガラスで囲ってあるので、観る側は親しみを持って接することができます。広さもだだっ広くなく、お手軽に楽しめる感じですし、勾配もきつくないのがありがたかったです。入り口で手渡されたパンフレットにも、“楽しく、遊べ、学べる動物園”、“3つのやさしさ(「動物にやさしい」「環境にやさしい」「人にやさしい」)がコンセプト”であると書かれていました。

ホテルから「いしかわ動物園」までは30分少々。1999年の開園なので、まだ20年も経っていません。自然の地形を活かしながら、随所に植栽や岩、池などが配されているなど、動物にとっては本来の生息環境に近い環境が再現されています。動物がいる場所をコンクリートや鉄格子で仕切らず、飛び越えられないであろう幅の堀やガラスで囲ってあるので、観る側は親しみを持って接することができます。広さもだだっ広くなく、お手軽に楽しめる感じですし、勾配もきつくないのがありがたかったです。入り口で手渡されたパンフレットにも、“楽しく、遊べ、学べる動物園”、“3つのやさしさ(「動物にやさしい」「環境にやさしい」「人にやさしい」)がコンセプト”であると書かれていました。

動物園の次は「白山比咩【しらやまひめ】神社」。白山【はくさん】は石川、福井、富山、岐阜の4県にまたがる山ですが、古くから霊山として人々の信仰を集めてきたといいます。1300年前の開基と伝えられていますから、全国に2700社あるという白山神社の総本宮になっているのも当然でしょう。境内に神々しい空気が流れているのはよくわかります。ちなみに、山と神社の読み方が違うのは、もともと「しらやま」と呼ばれていたのが時代の移り変わりの中で「はくさん」に変わっていったようです。

動物園の次は「白山比咩【しらやまひめ】神社」。白山【はくさん】は石川、福井、富山、岐阜の4県にまたがる山ですが、古くから霊山として人々の信仰を集めてきたといいます。1300年前の開基と伝えられていますから、全国に2700社あるという白山神社の総本宮になっているのも当然でしょう。境内に神々しい空気が流れているのはよくわかります。ちなみに、山と神社の読み方が違うのは、もともと「しらやま」と呼ばれていたのが時代の移り変わりの中で「はくさん」に変わっていったようです。

途中料金所を過ぎたあたりから川が見えてきますが、川面から道路まではとんでもない断崖絶壁と大小の滝の連続。ゆるい勾配の道を走っていくと、なんともアクロバティックなところに橋が架かっています。この峡谷に架かる唯一の橋=「蛇谷【じゃだに】大橋」で、長さ70m、高さ45m。橋のアーチ越しに、溶岩が冷え固まってできる柱状節理が見えました。

途中料金所を過ぎたあたりから川が見えてきますが、川面から道路まではとんでもない断崖絶壁と大小の滝の連続。ゆるい勾配の道を走っていくと、なんともアクロバティックなところに橋が架かっています。この峡谷に架かる唯一の橋=「蛇谷【じゃだに】大橋」で、長さ70m、高さ45m。橋のアーチ越しに、溶岩が冷え固まってできる柱状節理が見えました。 橋を渡りさらに行くと「かもしか滝」があり、その先が「蛇谷園地」。ようやく駐車場に車を止めたときは肩の力が抜けました。そこから川底に向かって険しい道を下る途中は

橋を渡りさらに行くと「かもしか滝」があり、その先が「蛇谷園地」。ようやく駐車場に車を止めたときは肩の力が抜けました。そこから川底に向かって険しい道を下る途中は

早起きして「朝市」に。車は海っぷちの駐車場に止め、通りをブラブラ。青い目の外国人の姿も目につきます。おばあちゃんやおかあさんたちが路上に敷いたシートの上に、朝採れたばかりであろう魚介類や、前の日に天日干しした魚を、ウソみたいに安い値段で売っていました。店舗のほうはお土産屋さんがほとんどで、輪島塗の小物を売っている店も。全部で100店ほどで、端から端までゆっくり歩いても1時間あれば十分です。

早起きして「朝市」に。車は海っぷちの駐車場に止め、通りをブラブラ。青い目の外国人の姿も目につきます。おばあちゃんやおかあさんたちが路上に敷いたシートの上に、朝採れたばかりであろう魚介類や、前の日に天日干しした魚を、ウソみたいに安い値段で売っていました。店舗のほうはお土産屋さんがほとんどで、輪島塗の小物を売っている店も。全部で100店ほどで、端から端までゆっくり歩いても1時間あれば十分です。

輪島の街は2007年3月に能登半島地震に遭い、少なからぬ建物が損壊してしまったそうですが、建て直した家も、昔風の様式を復活させ、町全体がとても整っている印象を受けます。主だった場所は道も広いので、ワイドな景観を楽しめるのが、この種の古い町と決定的に違うところかもしれません。

輪島の街は2007年3月に能登半島地震に遭い、少なからぬ建物が損壊してしまったそうですが、建て直した家も、昔風の様式を復活させ、町全体がとても整っている印象を受けます。主だった場所は道も広いので、ワイドな景観を楽しめるのが、この種の古い町と決定的に違うところかもしれません。

「白米千枚田」から能登半島最東端にある禄剛【ろっこう】崎に向かいます。ここが能登内浦と能登外浦の分かれ目なのだとか。しかし、こんな辺鄙な場所にも、けっこう人が訪れているのには驚きました。ただ、メジャーなところではないので、日本人だけです。要するに、車さえあれば簡単に訪れることができるのが強みなのでしょう。それに、道路が走りやすいのも魅力です。余談ですが、新潟県、島根県、山口県……など、総理大臣が出た県はどこも例外なく、道路が立派です。幹線道路だけでなく農道まで、どんな道路も例外はありません。

「白米千枚田」から能登半島最東端にある禄剛【ろっこう】崎に向かいます。ここが能登内浦と能登外浦の分かれ目なのだとか。しかし、こんな辺鄙な場所にも、けっこう人が訪れているのには驚きました。ただ、メジャーなところではないので、日本人だけです。要するに、車さえあれば簡単に訪れることができるのが強みなのでしょう。それに、道路が走りやすいのも魅力です。余談ですが、新潟県、島根県、山口県……など、総理大臣が出た県はどこも例外なく、道路が立派です。幹線道路だけでなく農道まで、どんな道路も例外はありません。

次の目的地は「黒島天領北前船資料館」。途中に「總持寺祖院」という曹洞宗のかつての本山がありました。1321年の創建ですが、1898年、大火に遭ったため、本山が1911年、横浜市鶴見に移ったのちは、「祖院」と呼ばれているのだそうです。なんとも立派な姿に思わず足を止め、境内に。寺の真ん前に建つ輪島市門前総合支所に「祝日本遺産認定 北前船寄港地・船主集落」と書かれた大きな幕が吊るされていたので、なんだかうれしくなりました。

次の目的地は「黒島天領北前船資料館」。途中に「總持寺祖院」という曹洞宗のかつての本山がありました。1321年の創建ですが、1898年、大火に遭ったため、本山が1911年、横浜市鶴見に移ったのちは、「祖院」と呼ばれているのだそうです。なんとも立派な姿に思わず足を止め、境内に。寺の真ん前に建つ輪島市門前総合支所に「祝日本遺産認定 北前船寄港地・船主集落」と書かれた大きな幕が吊るされていたので、なんだかうれしくなりました。

「黒島天領【くろしまてんりょう】北前船資料館」のほうは、おもしろい仕組みになっていて、すぐ近くに建つ「旧角海家【かどみけ】住宅(国指定重要文化財)」が、北前船船主の屋敷兼作業所で、そちらを訪れた人が希望すれば見られるとのこと。「旧角海家住宅」宅で地域ボランティアの女性から詳しくお話をお聞きし、いたく興味をそそられたので、当然、資料館のほうも案内していただきました。

「黒島天領【くろしまてんりょう】北前船資料館」のほうは、おもしろい仕組みになっていて、すぐ近くに建つ「旧角海家【かどみけ】住宅(国指定重要文化財)」が、北前船船主の屋敷兼作業所で、そちらを訪れた人が希望すれば見られるとのこと。「旧角海家住宅」宅で地域ボランティアの女性から詳しくお話をお聞きし、いたく興味をそそられたので、当然、資料館のほうも案内していただきました。

金沢までは北陸新幹線「かがやき」。大宮から乗ると、ひと眠りする間もなく到着です。駅から5、6分歩いたところにある営業所でレンタカーを借り、五木寛之の小説のタイトルで有名な「内灘【うちなだ】海岸」を左に見ながら北上します。この道が予想以上に素晴らしく、しかも高速なのに無料!おかげで、ランチを予定していた回転寿司店(羽咋【はくい】郡志賀【しか】町・西海漁港)には、あっという間に到着。平日で空いてはいたのですが、さすが海産物の本場とあってことのほかおいしく、値段もリーズナブルでした。

金沢までは北陸新幹線「かがやき」。大宮から乗ると、ひと眠りする間もなく到着です。駅から5、6分歩いたところにある営業所でレンタカーを借り、五木寛之の小説のタイトルで有名な「内灘【うちなだ】海岸」を左に見ながら北上します。この道が予想以上に素晴らしく、しかも高速なのに無料!おかげで、ランチを予定していた回転寿司店(羽咋【はくい】郡志賀【しか】町・西海漁港)には、あっという間に到着。平日で空いてはいたのですが、さすが海産物の本場とあってことのほかおいしく、値段もリーズナブルでした。

城下町の面影が残っているのはこの一本杉通りとその周囲の狭いエリアだけですが、どこかおっとりした雰囲気を残しています。そのお城を見ようと山に登ると、工事中で通行が制限されていたこともあり、予想外に時間がかかってしまいました。さっと見てから、輪島へと急ぎます。

城下町の面影が残っているのはこの一本杉通りとその周囲の狭いエリアだけですが、どこかおっとりした雰囲気を残しています。そのお城を見ようと山に登ると、工事中で通行が制限されていたこともあり、予想外に時間がかかってしまいました。さっと見てから、輪島へと急ぎます。

こちらは普通の動物園ですが、もともと植物園だっただけに、木や花がびっしり生えています。そのため木蔭が多く、歩いていても暑さがそれほど気になりません。また、園内にはカートも走っており、疲れたと思ったときはそれに乗れば楽に移動できます。

こちらは普通の動物園ですが、もともと植物園だっただけに、木や花がびっしり生えています。そのため木蔭が多く、歩いていても暑さがそれほど気になりません。また、園内にはカートも走っており、疲れたと思ったときはそれに乗れば楽に移動できます。

予定では、このあと先に記した二つの宮殿を訪れるつもりでしたが、ギラギラ照りつける太陽のもとではそこまで行く気持ちも失せ、早々にリタイア。すぐ近くにあって場所もわかりやすい「ワット・ベーンチャマボピット(大理石寺院)」に立ち寄ってみました。イタリア産の大理石というだけあって立派な造りの建物ですし、境内に人工の水路があったりして、もう少し涼しければゆっくりくつろぐこともできたのでしょうが、ここもまた太陽から逃れるすべがありません。結局、早々にホテルに引き揚げることに。

予定では、このあと先に記した二つの宮殿を訪れるつもりでしたが、ギラギラ照りつける太陽のもとではそこまで行く気持ちも失せ、早々にリタイア。すぐ近くにあって場所もわかりやすい「ワット・ベーンチャマボピット(大理石寺院)」に立ち寄ってみました。イタリア産の大理石というだけあって立派な造りの建物ですし、境内に人工の水路があったりして、もう少し涼しければゆっくりくつろぐこともできたのでしょうが、ここもまた太陽から逃れるすべがありません。結局、早々にホテルに引き揚げることに。

今日行ったのは、「サファリワールド」。空港から比較的近いエリアにあるようで、ホテルからはゆうにタクシーで30分はかかりました。しかし、ここのサファリは大規模です。アフリカのそれとはもちろん比ぶべくもありませんが、広さがすごい。しかも、インドやオーストラリアなど、海外からの客も目につきます。

今日行ったのは、「サファリワールド」。空港から比較的近いエリアにあるようで、ホテルからはゆうにタクシーで30分はかかりました。しかし、ここのサファリは大規模です。アフリカのそれとはもちろん比ぶべくもありませんが、広さがすごい。しかも、インドやオーストラリアなど、海外からの客も目につきます。

「サファリワールド」からホテルまで戻り、午後はゆっくりすることにしました。とにかく、暑かったのです。ホテルの中は寒いくらいエアコンが利いていますし、それより何より、このホテルのアフタヌーンティーはとても人気があると知っていたので、早いうちに席を確保する必要があります。広々としたコーヒーラウンジ(3つくらいのエリアに分かれている)の一角に案内され、手渡されたメニューを見ると前菜風のパートが3パターン。私が選んだのはオリエンタル風の品々でそろえたものです。本場のイギリスでも、もちろん日本でも目にしたことのない内容で、新鮮な感じがしました。

「サファリワールド」からホテルまで戻り、午後はゆっくりすることにしました。とにかく、暑かったのです。ホテルの中は寒いくらいエアコンが利いていますし、それより何より、このホテルのアフタヌーンティーはとても人気があると知っていたので、早いうちに席を確保する必要があります。広々としたコーヒーラウンジ(3つくらいのエリアに分かれている)の一角に案内され、手渡されたメニューを見ると前菜風のパートが3パターン。私が選んだのはオリエンタル風の品々でそろえたものです。本場のイギリスでも、もちろん日本でも目にしたことのない内容で、新鮮な感じがしました。

夜は、ホテルの船着場から川を下ったところにある「アジアティーク・ザ・リバーフロント」に行ってみました。もともと倉庫街だった場所を巨大なショッピングモールにリノベーションしたようです。といっても、中は1坪ショップのような小さな店がびっしり(1500軒もあるのだとか!)。どの通路も細く、すれ違うのがやっとといった感じです。周りはほとんどがレストランで、日本食の店(“もどき”も含めて)もあります。そして、ここもまた外国人客でいっぱいでした。

夜は、ホテルの船着場から川を下ったところにある「アジアティーク・ザ・リバーフロント」に行ってみました。もともと倉庫街だった場所を巨大なショッピングモールにリノベーションしたようです。といっても、中は1坪ショップのような小さな店がびっしり(1500軒もあるのだとか!)。どの通路も細く、すれ違うのがやっとといった感じです。周りはほとんどがレストランで、日本食の店(“もどき”も含めて)もあります。そして、ここもまた外国人客でいっぱいでした。

下船したときは2時をとうに回っており、予定していた横須賀海軍カレーの昼食に間に合うかどうか。案の定、その店に行ってみると、「CLOSED」の看板が……。アチャーッとなりましたが、幹事のNくんが店主にかけあい、半ば強引にドアを開けてもらいました。そこまでした甲斐があり、おししい横須賀海軍カレーを食べることが。牛乳とサラダと一緒に食べるというのがミソのようです。かつては、ビタミン不足で死に至る海軍の兵士が多かったからなのだとか。

下船したときは2時をとうに回っており、予定していた横須賀海軍カレーの昼食に間に合うかどうか。案の定、その店に行ってみると、「CLOSED」の看板が……。アチャーッとなりましたが、幹事のNくんが店主にかけあい、半ば強引にドアを開けてもらいました。そこまでした甲斐があり、おししい横須賀海軍カレーを食べることが。牛乳とサラダと一緒に食べるというのがミソのようです。かつては、ビタミン不足で死に至る海軍の兵士が多かったからなのだとか。

新神戸から地下鉄を乗り継いで行ったのが御崎【みさき】公園という駅。そこから10分ほど歩くと会場のノエビアスタジアムがあります。もちろん初めてなのですが、なんと、屋根が付いているではありませんか。もともとはメインスタンドとバックスタンドだけに屋根が設けられていたようですが、サッカーW杯(2002年)がおこなわれたあと、開閉式の屋根が作られたとのこと。

新神戸から地下鉄を乗り継いで行ったのが御崎【みさき】公園という駅。そこから10分ほど歩くと会場のノエビアスタジアムがあります。もちろん初めてなのですが、なんと、屋根が付いているではありませんか。もともとはメインスタンドとバックスタンドだけに屋根が設けられていたようですが、サッカーW杯(2002年)がおこなわれたあと、開閉式の屋根が作られたとのこと。

当初の熱気もやや落ち着き、しかも平日だったので、予想していたよりすんなり入場できました。中に入ってびっくり! 襖絵や天井画、家具調度、欄干の彫刻など、すべてレプリカと複製・復刻ですが、往時の華やかさがみごとに再現されています。つい数か月前、京都・二条城(こちらも徳川家が作ったもの)を見ているだけに、つい比べてしまうのですが、けっして遜色はありません。

当初の熱気もやや落ち着き、しかも平日だったので、予想していたよりすんなり入場できました。中に入ってびっくり! 襖絵や天井画、家具調度、欄干の彫刻など、すべてレプリカと複製・復刻ですが、往時の華やかさがみごとに再現されています。つい数か月前、京都・二条城(こちらも徳川家が作ったもの)を見ているだけに、つい比べてしまうのですが、けっして遜色はありません。

オペラなどほとんど観る機会のない私が、自身の関わっているNPO法人のツテで、「2018ロシア年&ロシア文化フェスティバル」のオープニング公演にお招きいただきました。演目はチャイコフスキーの歌劇『イオランタ』(演奏会形式・日本語字幕付)。演奏はロシア・ナショナル管弦楽団で、指揮は同楽団の創設者であり音楽監督でもあるミハイル・プレトニョフ。1988年、当時のゴルバチョフ大統領に招かれ、ワシントンで開催されたサミットでも演奏したといいますから、期待大です。

オペラなどほとんど観る機会のない私が、自身の関わっているNPO法人のツテで、「2018ロシア年&ロシア文化フェスティバル」のオープニング公演にお招きいただきました。演目はチャイコフスキーの歌劇『イオランタ』(演奏会形式・日本語字幕付)。演奏はロシア・ナショナル管弦楽団で、指揮は同楽団の創設者であり音楽監督でもあるミハイル・プレトニョフ。1988年、当時のゴルバチョフ大統領に招かれ、ワシントンで開催されたサミットでも演奏したといいますから、期待大です。 前夜泊まったホテルからは車で20分ほど。今日も朝からピーカンで、温度計のメモリもぐんぐん上昇。午前10時にはおそらく28℃はあったでしょう。「アドベンチャーワールド」は、「サファリ」の部分もさることながら、ほかに多種多様な遊戯施設があるので、1日中いても楽しめる施設です。今年で開園40年を迎えたそうで、月曜日だというのに朝からけっこうな数のお客さんが並んでいました。動物園・水族館・遊園地の3つをあわせ持つテーマパークは珍しいといいますし、それに広さがハンパではありません。

前夜泊まったホテルからは車で20分ほど。今日も朝からピーカンで、温度計のメモリもぐんぐん上昇。午前10時にはおそらく28℃はあったでしょう。「アドベンチャーワールド」は、「サファリ」の部分もさることながら、ほかに多種多様な遊戯施設があるので、1日中いても楽しめる施設です。今年で開園40年を迎えたそうで、月曜日だというのに朝からけっこうな数のお客さんが並んでいました。動物園・水族館・遊園地の3つをあわせ持つテーマパークは珍しいといいますし、それに広さがハンパではありません。

目と鼻の距離で観られ、しかも5頭いるのでパンダの子は本当にのびのびした様子。並んだり待ったりする必要もなく、あっけないほど簡単に対面できるので、観る側も余裕です。それがパンダにも伝わるのでしょうか、サービス精神たっぷりで、えさを食べたりゴロゴロしていたり。ここまでリラックスしたパンダはなかなか観られないのではないでしょうか。

目と鼻の距離で観られ、しかも5頭いるのでパンダの子は本当にのびのびした様子。並んだり待ったりする必要もなく、あっけないほど簡単に対面できるので、観る側も余裕です。それがパンダにも伝わるのでしょうか、サービス精神たっぷりで、えさを食べたりゴロゴロしていたり。ここまでリラックスしたパンダはなかなか観られないのではないでしょうか。

今朝はホテル近くの、すこぶる居心地のいい喫茶店で朝食を食べ、レンタカーで紀伊田辺に向かいました。先日、東京・上野の「国立科学博物館」で観て刺激を受けた南方熊楠の聖地を訪ねるためです。田辺市とすぐ隣の白浜町には熊楠ゆかりの施設があります。市にあるのが「顕彰館」、町にあるのが「記念館」で、まず行ったのは「顕彰館」。

今朝はホテル近くの、すこぶる居心地のいい喫茶店で朝食を食べ、レンタカーで紀伊田辺に向かいました。先日、東京・上野の「国立科学博物館」で観て刺激を受けた南方熊楠の聖地を訪ねるためです。田辺市とすぐ隣の白浜町には熊楠ゆかりの施設があります。市にあるのが「顕彰館」、町にあるのが「記念館」で、まず行ったのは「顕彰館」。

居宅と庭も同じです。庭には高い楠や柿、熊楠自身が好んで食したという安藤ミカン(ミナカタオレンジとも呼ばれる文旦の一種で、徳川時代、田辺藩士・安藤治兵衛の屋敷内に自生していたことにちなんで名づけられた。熊楠がグレープフルーツの代わりにと普及に努めたことで知られる)の木のほか、顕花植物も数百種あります。柿の木から新種の変形菌(粘菌)を発見した……といったエピソードをボランティアガイドの方からお聞きしました。雑然としている庭ですが 、まさしく研究の場といった観を呈しています。

居宅と庭も同じです。庭には高い楠や柿、熊楠自身が好んで食したという安藤ミカン(ミナカタオレンジとも呼ばれる文旦の一種で、徳川時代、田辺藩士・安藤治兵衛の屋敷内に自生していたことにちなんで名づけられた。熊楠がグレープフルーツの代わりにと普及に努めたことで知られる)の木のほか、顕花植物も数百種あります。柿の木から新種の変形菌(粘菌)を発見した……といったエピソードをボランティアガイドの方からお聞きしました。雑然としている庭ですが 、まさしく研究の場といった観を呈しています。

田辺市から白浜町に移動し、「南方熊楠記念館」へ。もともとはこちらのほうが先に作られたようですが、「顕彰館」とはコンセプトがまったく違います。子どものころに描いた絵や作文、アメリカ、私自身つい先日訪れたキューバ、イギリスに渡ってから書き綴った論文や、読んだ本のメモ書き(というには膨大すぎるボリュームですが)、日本帰国後に書いた著書の下書きや採集品など、もっぱら展示にウエイトが置かれています。「国立科学博物館」で目にしたものもありましたが、その量には圧倒されました。

田辺市から白浜町に移動し、「南方熊楠記念館」へ。もともとはこちらのほうが先に作られたようですが、「顕彰館」とはコンセプトがまったく違います。子どものころに描いた絵や作文、アメリカ、私自身つい先日訪れたキューバ、イギリスに渡ってから書き綴った論文や、読んだ本のメモ書き(というには膨大すぎるボリュームですが)、日本帰国後に書いた著書の下書きや採集品など、もっぱら展示にウエイトが置かれています。「国立科学博物館」で目にしたものもありましたが、その量には圧倒されました。

そ

そ とにかく、どこを歩いても、道路の脇にプランターが置かれ、花が咲き誇っています。街灯の柱にもガードレールにも花、花、花……。道路もえらくきれいに保たれ、あちこちの街角で、清掃している人の姿を目にしました。北京・上海にも、もちろんそうした仕事をしている人はいるのでしょうが、ほとんど目につきません。それからすると、この町がどこを歩いてもこぎれいなのがよくわかります。日本の前にこの町を租借していたロシアの人たちがそれほど清潔好きとは思えませんし、となるとやはり、日本の影響なのでしょうか。

とにかく、どこを歩いても、道路の脇にプランターが置かれ、花が咲き誇っています。街灯の柱にもガードレールにも花、花、花……。道路もえらくきれいに保たれ、あちこちの街角で、清掃している人の姿を目にしました。北京・上海にも、もちろんそうした仕事をしている人はいるのでしょうが、ほとんど目につきません。それからすると、この町がどこを歩いてもこぎれいなのがよくわかります。日本の前にこの町を租借していたロシアの人たちがそれほど清潔好きとは思えませんし、となるとやはり、日本の影響なのでしょうか。 午前中はアカシア祭り(大連国際槐花節)の開会式。会場は海辺の公園で、式典の最後におこなわれたアトラクションでは秋田の竿灯の披露も。参列者全員が歓声をあげ、拍手喝采。ロシアの民族舞踊も登場したあたりに、大連の歴史が垣間見えます。

午前中はアカシア祭り(大連国際槐花節)の開会式。会場は海辺の公園で、式典の最後におこなわれたアトラクションでは秋田の竿灯の披露も。参列者全員が歓声をあげ、拍手喝采。ロシアの民族舞踊も登場したあたりに、大連の歴史が垣間見えます。

カフェなので、ドリンク類のほかに「お寺ごはん」というネーミングのランチも提供しています。内容は「精進料理」とまでは行かないものの、「薬膳料理」に近いもの。ライスも、普通の精白米と玄米ご飯の2種類から選べます。

カフェなので、ドリンク類のほかに「お寺ごはん」というネーミングのランチも提供しています。内容は「精進料理」とまでは行かないものの、「薬膳料理」に近いもの。ライスも、普通の精白米と玄米ご飯の2種類から選べます。 ところが今朝、たまたま見たテレビ番組で紹介されていたロンドンの「教会カフェ」にはたまげました。シティ(金融街)にある「聖メアリー・オルダーメリー教会」がそれで、350年ほど前の創建だといいます。しかも、ここは建物の一部とか敷地の一角というレベルではなく、教会がそっくりそのままカフェになっているのです。聖堂(お寺でいうなら本堂)内には信者がすわるベンチのような椅子が何列も並んでおり、そのベンチの間に小さなテーブルが置かれています。また、聖堂の扉を開けてすぐのところにあるけっこう広いスペースにもいくつかテーブルが(ネットにアップされている写真を転載しておきます)。

ところが今朝、たまたま見たテレビ番組で紹介されていたロンドンの「教会カフェ」にはたまげました。シティ(金融街)にある「聖メアリー・オルダーメリー教会」がそれで、350年ほど前の創建だといいます。しかも、ここは建物の一部とか敷地の一角というレベルではなく、教会がそっくりそのままカフェになっているのです。聖堂(お寺でいうなら本堂)内には信者がすわるベンチのような椅子が何列も並んでおり、そのベンチの間に小さなテーブルが置かれています。また、聖堂の扉を開けてすぐのところにあるけっこう広いスペースにもいくつかテーブルが(ネットにアップされている写真を転載しておきます)。

日本代表チームも外国人選手が多いのですが、サンウルブズとなるとその比率はもっと高まります。ラグビーのナショナルチーム代表資格の規定がちょっと複雑なせいもあるのですが、ナショナルチームではないプロ球団となると、ややゆるやかなので、こうした現象が起こります。ただ、「外国人」といっても見かけのことで、日本国籍を取得している者もいれば国籍は持たずとも日本語ペラペラの者も。

日本代表チームも外国人選手が多いのですが、サンウルブズとなるとその比率はもっと高まります。ラグビーのナショナルチーム代表資格の規定がちょっと複雑なせいもあるのですが、ナショナルチームではないプロ球団となると、ややゆるやかなので、こうした現象が起こります。ただ、「外国人」といっても見かけのことで、日本国籍を取得している者もいれば国籍は持たずとも日本語ペラペラの者も。 厚田というのはその昔は村でしたが、2005年、石狩市に合併されました。1977年、この地に墓地公園が開園して以来40年。いまでは園内になんと8000本ものソメイヨシノが植わっており、石狩市の、いな全道的な桜の名所として広く知られているのだとか。毎年5月の初めになると、園内の桜が一斉に花を開き、道内のあちこちから花見に訪れる客でにぎわうといいます。

厚田というのはその昔は村でしたが、2005年、石狩市に合併されました。1977年、この地に墓地公園が開園して以来40年。いまでは園内になんと8000本ものソメイヨシノが植わっており、石狩市の、いな全道的な桜の名所として広く知られているのだとか。毎年5月の初めになると、園内の桜が一斉に花を開き、道内のあちこちから花見に訪れる客でにぎわうといいます。 ソメイヨシノの開花はかつて札幌市が北限とされていましたが、それより40数キロ北にあるこの地でも花を咲かせようと、桜守りの佐々木忠さん(故人)という方が奮闘され、みごとにその夢を実現したのだとか。

ソメイヨシノの開花はかつて札幌市が北限とされていましたが、それより40数キロ北にあるこの地でも花を咲かせようと、桜守りの佐々木忠さん(故人)という方が奮闘され、みごとにその夢を実現したのだとか。

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

そのあと「オビスポ通り」に出てみましたが、休日のため、午前中はほとんどの店が閉まっているようでした。見ただけではわかりませんが、国営の店もけっこうあるのですね。お土産を買おうと、何軒かお店をのぞいてみました。定番のTシャツを探すと、ユニークな絵柄のものもいくつかあります。さっそく買おうとサイズを見ると、どれを取 ってもLサイズ。「Mはありませんか」と尋ねると、「この商品はLだけなんです」。そんなことあり得ないと思い、再三聞き直しても答えは同じ。ほかの商品も同様で「これは男性用のSしかありません」……。日本のように、きちんとした品ぞろえ、というか品

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

博物館で知ったことがもう一つあります。1959年7月、革命から半年後にゲバラが

見学を終え、母屋に案内されると、オーナーのベニトさんの歓迎を受けます。「葉巻に合うのはラムだよ」と言いながら、ショットグラスに注いでくれました。気さくな笑顔が素敵なおじさんです。ストレートのラムを口に飲んだあと吸う葉巻は一段とおいしく感じます。値段のことを考えなければホント、葉巻に変えたいとも思いました。

見学を終え、母屋に案内されると、オーナーのベニトさんの歓迎を受けます。「葉巻に合うのはラムだよ」と言いながら、ショットグラスに注いでくれました。気さくな笑顔が素敵なおじさんです。ストレートのラムを口に飲んだあと吸う葉巻は一段とおいしく感じます。値段のことを考えなければホント、葉巻に変えたいとも思いました。

ヘミングウェイの定宿「アンボス・ムンド」の中はこぎれいで、要所要所にその写真

ヘミングウェイの定宿「アンボス・ムンド」の中はこぎれいで、要所要所にその写真

そこからホテルに戻ったのですが、再び自転車タクシーに。ただ、安いのはいいのですが、道路がデコボコなので、あわやという場面もしばしば。しかし、運転手は上手にそれを避けながら私たちを乗せて走ります。交通規制があるのか、ホテルの真ん前までは乗り付けられないらしく、近くで降りて歩きましたが、値段の安さ120円ほど) にびっくり。それでもこれは外国人旅行客向けの料金で、ハバナ市民はそれこそ20円、30円といったところなのでしょう。

そこからホテルに戻ったのですが、再び自転車タクシーに。ただ、安いのはいいのですが、道路がデコボコなので、あわやという場面もしばしば。しかし、運転手は上手にそれを避けながら私たちを乗せて走ります。交通規制があるのか、ホテルの真ん前までは乗り付けられないらしく、近くで降りて歩きましたが、値段の安さ120円ほど) にびっくり。それでもこれは外国人旅行客向けの料金で、ハバナ市民はそれこそ20円、30円といったところなのでしょう。

そこから毎日のようにコヒマルという漁村に出て釣りを楽しみながら、『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』を書き上げたそうです。革命後キューバを離れたため、現在は「ヘミングウェイ博物館」になっています。

そこから毎日のようにコヒマルという漁村に出て釣りを楽しみながら、『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』を書き上げたそうです。革命後キューバを離れたため、現在は「ヘミングウェイ博物館」になっています。

ハバナに戻った私たちが行った先は「国立動物園」。「国立」などというと、いささかも

ハバナに戻った私たちが行った先は「国立動物園」。「国立」などというと、いささかも

れ以外の肉や野菜・果物は市場で購入しますが、値段はべらぼうな安さ。これもアメリカの経済制裁の“おかげ”とでも言えばいいのでしょうか、農畜産物はすべてオーガニック。日本の野菜や果物のように美しい形もしておらず、色もくすんでいたりしますが、質的には安心です。「世界幸福度指数」というデータがありますが、キューバは6位(日本は95位!)。物は、量より質なのかもしれません。

れ以外の肉や野菜・果物は市場で購入しますが、値段はべらぼうな安さ。これもアメリカの経済制裁の“おかげ”とでも言えばいいのでしょうか、農畜産物はすべてオーガニック。日本の野菜や果物のように美しい形もしておらず、色もくすんでいたりしますが、質的には安心です。「世界幸福度指数」というデータがありますが、キューバは6位(日本は95位!)。物は、量より質なのかもしれません。

運転席前のインパネもオールドスタイル。コラムシフトのレバーも皮や塗装が剥げ落

運転席前のインパネもオールドスタイル。コラムシフトのレバーも皮や塗装が剥げ落 前を走る車、横から追い越していく車、すれ違う車も、半分近くは私たちと同類のアメ 車。途中で立ち寄った自然公園内の休憩所にも、何台か並んでいました。道路事情が悪いためパンクもしょっちゅうのようで、そのときも1台、修理の真っ最中。でも、そういう車に乗ることで得られる興奮を思えばご愛嬌というか、許されてしまいそうです。

前を走る車、横から追い越していく車、すれ違う車も、半分近くは私たちと同類のアメ 車。途中で立ち寄った自然公園内の休憩所にも、何台か並んでいました。道路事情が悪いためパンクもしょっちゅうのようで、そのときも1台、修理の真っ最中。でも、そういう車に乗ることで得られる興奮を思えばご愛嬌というか、許されてしまいそうです。

もう一つ、内務省のビルにはゲバラの肖像が。こちらの右下には、“Hasta la victoria

もう一つ、内務省のビルにはゲバラの肖像が。こちらの右下には、“Hasta la victoria