2016年8月2日

朝は、「エクセルシオール」という老舗のレストランで。外側はそれほどでもないのですが、内装が素晴らしい! 各テーブルにコート掛けがしつらえられていて、朝はコーヒーとクロワッサンか何かを食べながら新聞を読む──そんな時代の名残がそっくり残っているシックな空間です。装飾はもちろんアール・ヌーヴォーなのですが、さほどけばけばしい感じはしません。落ち着いた時間を過ごせました。

朝は、「エクセルシオール」という老舗のレストランで。外側はそれほどでもないのですが、内装が素晴らしい! 各テーブルにコート掛けがしつらえられていて、朝はコーヒーとクロワッサンか何かを食べながら新聞を読む──そんな時代の名残がそっくり残っているシックな空間です。装飾はもちろんアール・ヌーヴォーなのですが、さほどけばけばしい感じはしません。落ち着いた時間を過ごせました。

ナンシーからコルマールに行く途中、立ち寄ったのがカイゼルスベルク(Kaysersberg)。フランス語風に「ケゼルスベール」などと記されているガイドブックもあります。音だけ聞くといかにもドイツ(ドイツ語で「皇帝の山」という意味)といった印象がしますが、この地に城を建て村を作ったのはやはりドイツ人だったのでしょうね。ただ、いまではれっきとしたフランス・アルザスの村なので、発音も変わってしまっているのです。

この村には、アフリカでの人道活動でノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュヴァイツァー博士が、この町で生まれたのは1875年。その生家が「博物館」として残っているほか、15~17世紀に建てられた古い家々が軒を連ねています。村の中心には小川が流れ、水車が。立派な教会があることからしても、かつてはこの一帯の中心地だったのでしょうね。

この村には、アフリカでの人道活動でノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュヴァイツァー博士が、この町で生まれたのは1875年。その生家が「博物館」として残っているほか、15~17世紀に建てられた古い家々が軒を連ねています。村の中心には小川が流れ、水車が。立派な教会があることからしても、かつてはこの一帯の中心地だったのでしょうね。

村内を散策している途中、たまたまその前を通りかかった金属装飾品の店で、キリンに出会いました。家の外に飾り付ける(もちろん部屋の中でもOKでしょうが)ため錆びにくくする加工を施した鉄製の品。これまで出会ったぬいぐるみや木の細工とはまた異なる趣があり、スーツケースになんとか入りそうだったので、買って帰ることに。

村内を散策している途中、たまたまその前を通りかかった金属装飾品の店で、キリンに出会いました。家の外に飾り付ける(もちろん部屋の中でもOKでしょうが)ため錆びにくくする加工を施した鉄製の品。これまで出会ったぬいぐるみや木の細工とはまた異なる趣があり、スーツケースになんとか入りそうだったので、買って帰ることに。

コルマールのすぐ手前に、もう一つ、アルザスっぽい町があるので、そこに立ち寄りました。リボーヴィレ(Ribeauvillé)という町です。人口5000人足らずの小さな町ですが、ワイン生産の中心地。中世の時代からブドウの栽培がおこなわれ、最高級のブドウを産出するグラン・クリュに認定された畑も多くあるそうです。

そして、ここにも日本語音声ガイド付きのプチトランが走っていました。まさかこんなところにまでと思いつつ乗ってみると、きっちり聞こえてくるではありませんか。マルセイユやミラノ、エディンバラでも経験しましたが、この種の音声ガイドから流れてくる日本語はなぜか大時代的というか、難解な語句が多いのが特徴です。その昔、その街で数少ない日本人(音楽や美術を学ぶために留学していたとか……)が地元の関係者から頼まれ、まったく専門外のことをさせられてできたシロモノといった印象がします。まあ、なんとかかんとか理解はできるのですが、聞いていてどうも落ち着きが悪い印象は否めず、いまひとつ身に入りません。

そして、ここにも日本語音声ガイド付きのプチトランが走っていました。まさかこんなところにまでと思いつつ乗ってみると、きっちり聞こえてくるではありませんか。マルセイユやミラノ、エディンバラでも経験しましたが、この種の音声ガイドから流れてくる日本語はなぜか大時代的というか、難解な語句が多いのが特徴です。その昔、その街で数少ない日本人(音楽や美術を学ぶために留学していたとか……)が地元の関係者から頼まれ、まったく専門外のことをさせられてできたシロモノといった印象がします。まあ、なんとかかんとか理解はできるのですが、聞いていてどうも落ち着きが悪い印象は否めず、いまひとつ身に入りません。

それはともかく、小さな町なのであっという間に市街地を抜け、すぐ隣のユナヴィール(Hunawihr)の村(人口は600人弱)へ。ここは“フランスで最も美しい村”の一つに数えられ、観光客に大変な人気なのだとか。途中は一面のブドウ畑で、これならワインもたくさんできるだろうなと納得です。高い建物のいちばん上にはコウノトリの巣が。やはりアルザスの象徴なのですね。

それはともかく、小さな町なのであっという間に市街地を抜け、すぐ隣のユナヴィール(Hunawihr)の村(人口は600人弱)へ。ここは“フランスで最も美しい村”の一つに数えられ、観光客に大変な人気なのだとか。途中は一面のブドウ畑で、これならワインもたくさんできるだろうなと納得です。高い建物のいちばん上にはコウノトリの巣が。やはりアルザスの象徴なのですね。

夕方の早い時間にコルマールに到着。この町は1日もあれば十分に見尽くすことができそう。というか、町の主だった観光スポットを走るプチトランに1回乗れば、とりあえずポイントは十分おさえられるのです。あとは自分で歩いて、もう一度ゆっくり見たいところ、行ってみたいと思ったところまで歩いていけばOK。しかも、このプチトランが安くて、しかも日本語の音声ガイド付き。

私たちが予約したホテル「ラ・メゾン・デ・テートゥ(La Maison des têtes=頭の家)は由緒ありげな建物で、外壁に人間の頭の彫像がたくさん嵌め込まれています。なんでも、17世紀に建てられたとかで、彫刻の数は全部で105個。「頭の家」と呼ばれているのはそのためのようです。お土産屋で売られている絵ハガキにもその写真がありました。

夕食は、なぜかいちばん店の数が多いイタリアンの店へ。なんで、アルザスでイタ飯を……とも思いましたが、アルザス料理は食材もレパートリーもごく限られているので、これは致し方ありません。でも、おいしかったですよ。余談ですが、ホテルの近くになぜか「NAGOYA」という名のアジア料理店がありましたが、さすがパスしました。KYOTOとかHAKATAというのならまだしも、よりにもよって名古屋ではねぇ。

その「ウークイ」が今日17日。どうりでおとといも昨日も、車がやたら多かったはずです。とくに午後3時過ぎくらいからは猛烈な込みようでした。というわけで、今日は食事もままならないことがわかり、早めに買い出しに行って食べ物を確保しておこうと。まったく外に出ていなかったこともあって、沖縄市の「ローズガーデン」という店に行くことにしたわけです。

その「ウークイ」が今日17日。どうりでおとといも昨日も、車がやたら多かったはずです。とくに午後3時過ぎくらいからは猛烈な込みようでした。というわけで、今日は食事もままならないことがわかり、早めに買い出しに行って食べ物を確保しておこうと。まったく外に出ていなかったこともあって、沖縄市の「ローズガーデン」という店に行くことにしたわけです。 「ローズガーデン」は、いかにも「アメリカ」を感じさせる店。復帰前はこういう雰囲気の店がそこいら中にあったのでしょうね。何がいいかというと、おいしいこと。ボリュームがアメリカ仕様なのが私たちにとっては玉にキズなのですが、残ればドギーバッグ(持ち帰り)もOKなので、その点は助かります。最近、店の近くライカムにイオンのモールができたため、この界隈は以前とは比べものにならないほど車で混んでいます。それでなくとも、土日は朝から込み合い、駐車スペースがいっぱいになっていることが多かったので、これから先はウイークデーに行くしかなさそうです。今日も、お盆の最中でやはり満席でした。

「ローズガーデン」は、いかにも「アメリカ」を感じさせる店。復帰前はこういう雰囲気の店がそこいら中にあったのでしょうね。何がいいかというと、おいしいこと。ボリュームがアメリカ仕様なのが私たちにとっては玉にキズなのですが、残ればドギーバッグ(持ち帰り)もOKなので、その点は助かります。最近、店の近くライカムにイオンのモールができたため、この界隈は以前とは比べものにならないほど車で混んでいます。それでなくとも、土日は朝から込み合い、駐車スペースがいっぱいになっていることが多かったので、これから先はウイークデーに行くしかなさそうです。今日も、お盆の最中でやはり満席でした。 ドイツのこのあたりでは比較的大きな町で、人口も約22万。そのうち3万人は学生だそうです。世界的に有名な大学がいくつもあり、研究機関も多いようです。と同時に、音楽も盛んで、なかでもフライブルク・バロックオーケストラは世界でも最高レベルだとか。ただ、滞在時間が限られていたので、私たちが足を運んだのは朝市が開かれている広場とランチを食べる日本食レストランのみ。

ドイツのこのあたりでは比較的大きな町で、人口も約22万。そのうち3万人は学生だそうです。世界的に有名な大学がいくつもあり、研究機関も多いようです。と同時に、音楽も盛んで、なかでもフライブルク・バロックオーケストラは世界でも最高レベルだとか。ただ、滞在時間が限られていたので、私たちが足を運んだのは朝市が開かれている広場とランチを食べる日本食レストランのみ。

何より素晴らしいのは花を活かした景観美。どの家の窓にも鉢植えの花が美しく飾られ、道路端にも大小さまざまな花が。その色彩に合わせたかのようなコロンバージュ(木組みの家)の家も壁の色が微妙に異なっています。日本でも近ごろは、花を活かした町づくりがあちこちでおこなわれていますが、こちらはやはり年季が違います。花の種類はもちろん、色彩や配列のセンスだけでなく、その周りの建物や噴水、街灯などとも実によくバランスが取れているのです。何より、建物が風格(お金をかけているという意味ではありませんよ)歴史を感じさせるものばかりですから、深い味わいがあります。

何より素晴らしいのは花を活かした景観美。どの家の窓にも鉢植えの花が美しく飾られ、道路端にも大小さまざまな花が。その色彩に合わせたかのようなコロンバージュ(木組みの家)の家も壁の色が微妙に異なっています。日本でも近ごろは、花を活かした町づくりがあちこちでおこなわれていますが、こちらはやはり年季が違います。花の種類はもちろん、色彩や配列のセンスだけでなく、その周りの建物や噴水、街灯などとも実によくバランスが取れているのです。何より、建物が風格(お金をかけているという意味ではありませんよ)歴史を感じさせるものばかりですから、深い味わいがあります。

朝は、「エクセルシオール」という老舗のレストランで。外側はそれほどでもないのですが、内装が素晴らしい! 各テーブルにコート掛けがしつらえられていて、朝はコーヒーとクロワッサンか何かを食べながら新聞を読む──そんな時代の名残がそっくり残っているシックな空間です。装飾はもちろんアール・ヌーヴォーなのですが、さほどけばけばしい感じはしません。落ち着いた時間を過ごせました。

朝は、「エクセルシオール」という老舗のレストランで。外側はそれほどでもないのですが、内装が素晴らしい! 各テーブルにコート掛けがしつらえられていて、朝はコーヒーとクロワッサンか何かを食べながら新聞を読む──そんな時代の名残がそっくり残っているシックな空間です。装飾はもちろんアール・ヌーヴォーなのですが、さほどけばけばしい感じはしません。落ち着いた時間を過ごせました。

この村には、アフリカでの人道活動でノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュヴァイツァー博士が、この町で生まれたのは1875年。その生家が「博物館」として残っているほか、15~17世紀に建てられた古い家々が軒を連ねています。村の中心には小川が流れ、水車が。立派な教会があることからしても、かつてはこの一帯の中心地だったのでしょうね。

この村には、アフリカでの人道活動でノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュヴァイツァー博士が、この町で生まれたのは1875年。その生家が「博物館」として残っているほか、15~17世紀に建てられた古い家々が軒を連ねています。村の中心には小川が流れ、水車が。立派な教会があることからしても、かつてはこの一帯の中心地だったのでしょうね。

村内を散策している途中、たまたまその前を通りかかった金属装飾品の店で、キリンに出会いました。家の外に飾り付ける(もちろん部屋の中でもOKでしょうが)ため錆びにくくする加工を施した鉄製の品。これまで出会ったぬいぐるみや木の細工とはまた異なる趣があり、スーツケースになんとか入りそうだったので、買って帰ることに。

村内を散策している途中、たまたまその前を通りかかった金属装飾品の店で、キリンに出会いました。家の外に飾り付ける(もちろん部屋の中でもOKでしょうが)ため錆びにくくする加工を施した鉄製の品。これまで出会ったぬいぐるみや木の細工とはまた異なる趣があり、スーツケースになんとか入りそうだったので、買って帰ることに。 そして、ここにも日本語音声ガイド付きのプチトランが走っていました。まさかこんなところにまでと思いつつ乗ってみると、きっちり聞こえてくるではありませんか。マルセイユやミラノ、エディンバラでも経験しましたが、この種の音声ガイドから流れてくる日本語はなぜか大時代的というか、難解な語句が多いのが特徴です。その昔、その街で数少ない日本人(音楽や美術を学ぶために留学していたとか……)が地元の関係者から頼まれ、まったく専門外のことをさせられてできたシロモノといった印象がします。まあ、なんとかかんとか理解はできるのですが、聞いていてどうも落ち着きが悪い印象は否めず、いまひとつ身に入りません。

そして、ここにも日本語音声ガイド付きのプチトランが走っていました。まさかこんなところにまでと思いつつ乗ってみると、きっちり聞こえてくるではありませんか。マルセイユやミラノ、エディンバラでも経験しましたが、この種の音声ガイドから流れてくる日本語はなぜか大時代的というか、難解な語句が多いのが特徴です。その昔、その街で数少ない日本人(音楽や美術を学ぶために留学していたとか……)が地元の関係者から頼まれ、まったく専門外のことをさせられてできたシロモノといった印象がします。まあ、なんとかかんとか理解はできるのですが、聞いていてどうも落ち着きが悪い印象は否めず、いまひとつ身に入りません。 それはともかく、小さな町なのであっという間に市街地を抜け、すぐ隣のユナヴィール(Hunawihr)の村(人口は600人弱)へ。ここは“フランスで最も美しい村”の一つに数えられ、観光客に大変な人気なのだとか。途中は一面のブドウ畑で、これならワインもたくさんできるだろうなと納得です。高い建物のいちばん上にはコウノトリの巣が。やはりアルザスの象徴なのですね。

それはともかく、小さな町なのであっという間に市街地を抜け、すぐ隣のユナヴィール(Hunawihr)の村(人口は600人弱)へ。ここは“フランスで最も美しい村”の一つに数えられ、観光客に大変な人気なのだとか。途中は一面のブドウ畑で、これならワインもたくさんできるだろうなと納得です。高い建物のいちばん上にはコウノトリの巣が。やはりアルザスの象徴なのですね。

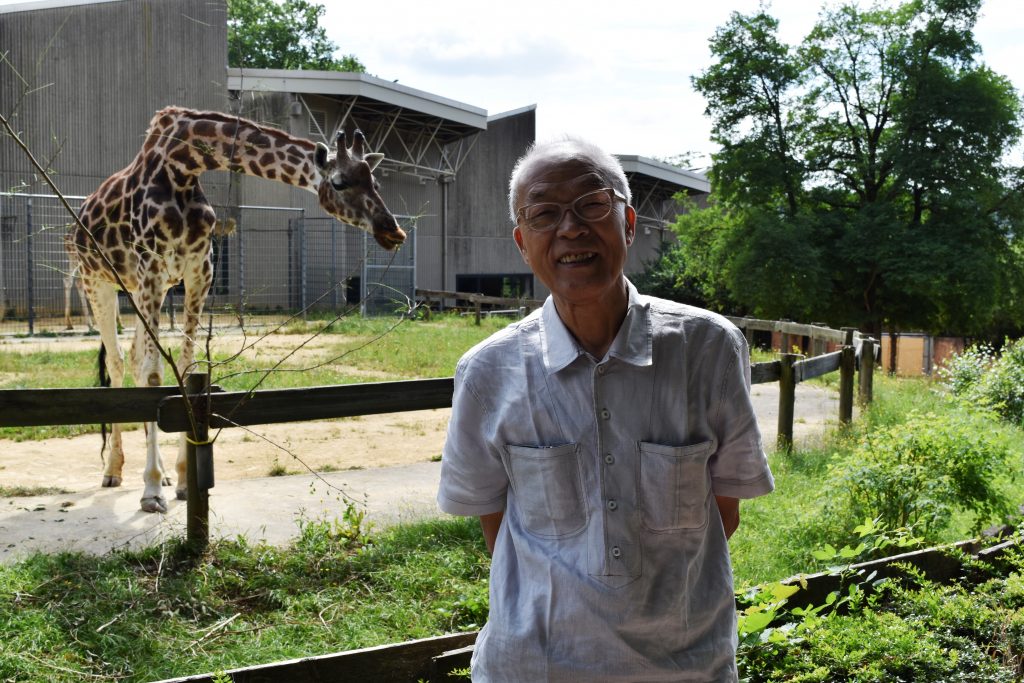

しかし、昨日(7月31日)行ったこの動物園のキリンは、これまででも最高の写真を撮らせてくれました。人が少なかったせいもありますが、「私を撮って!」と言わんばかりの顔を見せながら、絶妙の位置に立つのです。私も大満足でした(そのせいもあってか、シャッター押しまくり)。

しかし、昨日(7月31日)行ったこの動物園のキリンは、これまででも最高の写真を撮らせてくれました。人が少なかったせいもありますが、「私を撮って!」と言わんばかりの顔を見せながら、絶妙の位置に立つのです。私も大満足でした(そのせいもあってか、シャッター押しまくり)。

その前から町全体を回るミニトランが走っていたのでそれに乗りました。観光的にはそれでほぼ完了。川沿いに建つオペラ劇場の素晴らしかったこと。町も、ドイツ人が作ったエリアには、キリッとした印象の高級そうな建物が並んでいました。3時間ほどでメッスをあとにし、ナンシーまで行きます。

その前から町全体を回るミニトランが走っていたのでそれに乗りました。観光的にはそれでほぼ完了。川沿いに建つオペラ劇場の素晴らしかったこと。町も、ドイツ人が作ったエリアには、キリッとした印象の高級そうな建物が並んでいました。3時間ほどでメッスをあとにし、ナンシーまで行きます。

昨日・今日とナンシーの街を歩き回りましたが、そのアール・ヌーヴォーの建築物がそこかしこに残っています。もちろん、いまもなお“現役”です。建物のファサードに壁、ベランダ、装飾、看板……公共施設、商店、住宅を問わず、すべてがアール・ヌーヴォー。いまのようなシンプルでフラットな建物が多いのと違い、この類の建物ばかりだった時代、人々は飽きなかったのでしょうか。そんなことが心配になってしまいました。ただ、建築も“時代の子”ですから、当時は社会のマインドがそういうトーンだったのかもしれません。

昨日・今日とナンシーの街を歩き回りましたが、そのアール・ヌーヴォーの建築物がそこかしこに残っています。もちろん、いまもなお“現役”です。建物のファサードに壁、ベランダ、装飾、看板……公共施設、商店、住宅を問わず、すべてがアール・ヌーヴォー。いまのようなシンプルでフラットな建物が多いのと違い、この類の建物ばかりだった時代、人々は飽きなかったのでしょうか。そんなことが心配になってしまいました。ただ、建築も“時代の子”ですから、当時は社会のマインドがそういうトーンだったのかもしれません。 そうした中、偶然見つけた「ドミニク=アレサンドゥル・ゴドゥロン庭園(JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON)」のいかにも素朴な感じに心を癒されたような気がします。観光客が押し寄せるわけでもないこの小さな庭園は、看板に書かれた説明文によると、その昔薬草を栽培していたとのこと。ナンシーにはペピニエール公園のようなたいそう立派な公園もありましたが、それはそれ。こういう小ぶりで静かな場所でのんびりするのもいいですね。

そうした中、偶然見つけた「ドミニク=アレサンドゥル・ゴドゥロン庭園(JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON)」のいかにも素朴な感じに心を癒されたような気がします。観光客が押し寄せるわけでもないこの小さな庭園は、看板に書かれた説明文によると、その昔薬草を栽培していたとのこと。ナンシーにはペピニエール公園のようなたいそう立派な公園もありましたが、それはそれ。こういう小ぶりで静かな場所でのんびりするのもいいですね。

夏の間ナンシーでは、毎晩スタニスラス広場で「音と光のショー」がおこなわれます。これは一見の価値があります。前夜はホテルの窓から観たのですが、今日は広場にすわって楽しみました。広場の南側に立つ市庁舎などの壁面をスクリーンに見立て30分ほどのドラマが上映されるのですが、光の動き、色彩、音、ナレーションがみごとに調和していて、言葉がわからない私たちにも十分楽しめる内容でした。

夏の間ナンシーでは、毎晩スタニスラス広場で「音と光のショー」がおこなわれます。これは一見の価値があります。前夜はホテルの窓から観たのですが、今日は広場にすわって楽しみました。広場の南側に立つ市庁舎などの壁面をスクリーンに見立て30分ほどのドラマが上映されるのですが、光の動き、色彩、音、ナレーションがみごとに調和していて、言葉がわからない私たちにも十分楽しめる内容でした。