2016年9月30日

今日も朝から市内を回ります。最初は、世界遺産にもなっている「カタルーニャ音楽堂」。アールヌーヴォーの様式で、もともとの建物と増築されたモダンな建物とがよく調和しています。中をちょっとのぞいてみると、お洒落な感じがしたので、できればホールに入ってみたいと思いました。果たして、私たちが滞在している間に適当な催しがあればいいのですが……。

音楽堂から少し南に下がると「大聖堂(カテドラル)」。バルセロナが全盛期を誇った時代に建てられただけのことはあります。内部は広く、左右には祭壇がいくつも並んでいます。次に訪れたのは「ピカソ美術館」。ピカソが子どもだったころの絵やデッサンを見ると、「天才」といわれたのが納得できました。

そこからタクシーで、かの有名な「サグラダ・ファミリア」へ。30年以上前に訪れたことがあるのですが、その当時に比べると大きく変わっており、空に向かって突き出ている塔の数が増えていました。完成まであと何年かかるのかわかりませんが、どれだけ寄付金が集まるかによってそのスピードも変わるのでしょう。

私が初めて訪れたころは、世界の経済水準もいまほどではなく、工事も遅々として進まずにいたはず。でも、その後は相当お金が集まったようです。屋根の上に並んでいる重機(クレーン)の数も違います。素晴らしく整備された内部、1階のホールに、教会の建設が始まった1882年以来の進捗状況が写真とともに展示されているのですが、ここ20年ほどのスピードは驚くばかり。文化はやはり経済と比例していることを痛感しました。

それにしても世界中から見物客が訪れているのはさすが。これなら、事前に予約しておかなければならないというのもよくわかります。

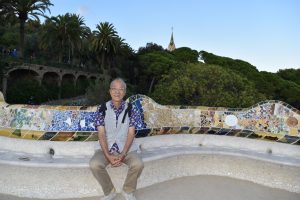

「サグラダ・ファミリア」をあとにし、「グエル公園」へ。しかし、ここは大失敗の巻でした。というのも、私たちが持って行ったガイドブックは3年も前のもので、そこにはグエル公園が「有料」「事前に予約しておくと待たずに入れる」などということは書かれていなかったのです。2年ほど前からシステムが変わったようで、行ってみてびっくり。人がたくさん並んでいます。入場料を払うと「入場は1時間半後になります」と。仕方なく外周を歩いて時間をつぶしましたが、ガイドブックはやはり最新のものを用意しておかなくてはいけませんね。

「グエル公園」もガウディの設計ですが、とても親しみが持て、気持ちも癒されます。外周を取り囲むように作られている石と木による工作物は一つひとつ姿が異なり、なんとも不思議な感じ。広場から見下ろせる地中海も美しいですし、広場を取り囲むようにしてしつらえられているベンチにすわると、ほっとした気持ちになります。

公園の一角にある住宅にガウディ自身も住んでいたそうです。あまりに多くの曲線が使われている公園や建物を毎日目にしていて、飽きることはなかったのかとも思っていたのですが、そうでもなかったのでしょう。もう1カ所、帰りがけにタクシーで行ってみた「カサ・ビセンス」は外装の修復工事中でシートで覆われていました。本物が見られず残念なことをしました。