2019年3月24日

昨夜10時30分、眠っているうちにベルゲンを出航したフィンマルケン号。最初の行程はかなり長く、今朝4時30分、フローロに寄港するまでノンストップ、163kmを一気に走り抜けます。この夜はほとんど雨で、明け方近くには雪に変わっていました。

たまに雨・雪がやんでも空はどんより鉛色。すぐまたぶり返してもおかしくない雲行きです。朝食は例によってバフェットスタイルですが、ノルウェー航路だけあって、シーフードのオンパレード。タラ、ニシン、サーモンの3種がさまざま料理されていて、ぱっと見は10種類以上(といっても、うち半分は漬けたもの)。それにチーズやらハムやら各種野菜が加わるので、1周20メートルはある陳列台を回っていると、目移りします。まあ、1週間あるのだからとは思いつつも、ついつい手が出てしまい、気がつけば取り皿には料理が山盛り状態に。

朝食を済ませ部屋に戻ってしばらくすると、船が大きく揺れ始めました。2つ目の寄港地モーロイ(ここまでが52km)から外洋に出ると、天気はかなり荒れていて、海もうねっている状態。その波を蹴立てながらの航海ですから、揺れるのは致し方ありません。すぐに船酔い用の薬を飲み、私のほうは事なきを得ました。その代わり、デッキに出て極寒の中、半分雨に当たりながら遠く離れていく陸地を見続けたりなど、酔わないように必死。でも、72km走って3つ目の寄港地トルヴィクに近づいた頃にはうねりもかなり和らいでいました。

トルヴィクからオーレスン(Alesund)は28km。この間は内海というかフィヨルドなのでゆっくり航行しますし、湾の奥に入るにつれ穏やかになってくるので、体もだんだん平常に戻っていきます。11時30分からの昼食もそこそこ食べられました。家人は先の揺れで、朝食べたものを全部戻してしまったらしく、食欲はゼロのよう。薬も効かなかったのですね。

4つ目の寄港地オーレスンに到着したのは12時ちょうど。ノルウェー人が選ぶ「ノルウェーでもっとも美しい町」に選ばれた町だそうで、ガイランゲルフィヨルドを始めいくつかのフィヨルド観光の中継地にもなっています。最初の下船観光が予定されているところなので、私たちはもちろん降りましたが、同じツアーの中で3、4人の方が船室で休まれていたようです。

オーレスンはとても美しい町です。添乗員さんの話によると、20世紀の初め頃、町のほぼ全体が火事で焼けてしまい、いまの建物はすべてそのあとで建て直されたものなのだとか。町がまるまる焼けたのは、当時の家が木造だったからです。そのため、建て直しにあたってはすべて石かレンガ造りにしなければならないとされ、そうした家々が100年近くたったいまもそのまま残っているのです。

オーレスンの港に船が着く前、甲板や展望デッキから町の様子がだんだんはっきり見えてきましたが、ちょうど天気も持ち直していたこともあり、その美しいこと! 個々の家もそうですが、それが合わさって作り上げられる色彩に満ちた景色が心を慰めてくれます。冬場だけかもしれませんが、空がこうも暗く厚い雲に覆われていると、人々の気持ちもどうしたって滅入ってくるでしょう。それを少しでも和らげようという思いで、家の外壁を黄色や赤、オレンジ色、空色など、パステルカラー系のペンキで塗ったのにちがいありません。たしかに、出航してから3日間ずっと、走れど走れど雨・雪、たまにやんでもどん曇りという空模様でしたから、誰もがいいかげん重い気分になりかけていたようです。そこにあらわれた明るい色彩の家々はそうした憂鬱を吹き飛ばしてくれました。

迎えのバスに乗って向かった先は標高187mのアクスル山の展望台。この頃になると不思議と雨もやみ、青空に覆われた展望台からのながめは最高でした。遠くスカンジナヴィア半島を覆う山々の頂上付近は雪で覆われ、それが間近に見えるのとあいまって、写真撮りまくりの2時間。5年前、夏のフィヨルドを楽しむ旅をしたとき、当初この町も訪れる計画でしたが、結局あきらめただけに、今回来ることができてよかったです。

迎えのバスに乗って向かった先は標高187mのアクスル山の展望台。この頃になると不思議と雨もやみ、青空に覆われた展望台からのながめは最高でした。遠くスカンジナヴィア半島を覆う山々の頂上付近は雪で覆われ、それが間近に見えるのとあいまって、写真撮りまくりの2時間。5年前、夏のフィヨルドを楽しむ旅をしたとき、当初この町も訪れる計画でしたが、結局あきらめただけに、今回来ることができてよかったです。

アクスル山を下りたあと訪れたのが「アール・ヌーヴォー博物館」。かつては薬局だった建物をそっくり博物館にリノベーションしたのだそうです。建物の前は小さな港で、その周辺は、どこを見ても絵になりそうなたたずまい。水辺にある小さな公園に置かれているベンチには熱が流れていて、心地よくすわれます。冬が寒い町ならではの心遣いですね。

アクスル山を下りたあと訪れたのが「アール・ヌーヴォー博物館」。かつては薬局だった建物をそっくり博物館にリノベーションしたのだそうです。建物の前は小さな港で、その周辺は、どこを見ても絵になりそうなたたずまい。水辺にある小さな公園に置かれているベンチには熱が流れていて、心地よくすわれます。冬が寒い町ならではの心遣いですね。

1904年1月の大火で町がほとんど焼けたあと、ヴィルヘルム2世 (皇帝)の号令一下、ドイツはもちろん、ほかのヨーロッパ諸国も資金、復興作業の人員を派遣するなど、国際的な協力のもとで再建がおこなわれたそうです。当時のお金で15億ドル・3年余をかけて、アール・ヌーヴォー様式の建物が立ち並ぶ新しいオーレスンが作られたのだとか。どこを切り取っても絵はがきのような光景を見せてくれる街並みの所以です。

1904年1月の大火で町がほとんど焼けたあと、ヴィルヘルム2世 (皇帝)の号令一下、ドイツはもちろん、ほかのヨーロッパ諸国も資金、復興作業の人員を派遣するなど、国際的な協力のもとで再建がおこなわれたそうです。当時のお金で15億ドル・3年余をかけて、アール・ヌーヴォー様式の建物が立ち並ぶ新しいオーレスンが作られたのだとか。どこを切り取っても絵はがきのような光景を見せてくれる街並みの所以です。

展望台から港の近くまで戻り、私たちの乗っている船の全景を初めて見ました。ナイル川クルーズで乗ったのは2千トンほど、ドナウ川クルーズで乗ったのは1600トン弱。それに比べ今回のフィンマルケン号は1万6千トン近く。やはり大きいです。

午後3時、オーレスンを後にしばらく外洋に出たものの、またフィヨルドに入っていきました。次の停船地モルデ(Molde)に至るまでのフィヨルドはまさしく絶景。山々が海岸線近くにまで迫っており、わずかな平地に家が並んでいます。遠目で見ても色彩感に満ちた美しい家が多いのが印象的。無数の島々や中洲が点在する中、ときにはうっそうと生い茂る緑の木々が山の中腹まで積もっている雪とコントラストをなしながら、私たちの目を癒してくれます。8階の室内展望デッキの席がすべていっぱいだったのもよくわかります。

ヨーロッパ系の人々はめいめい、読書にふけったり、同行の人と語らっていたり、夫婦でお茶をしたりなどしていましたが、その眼前にはフィヨルドの美しい光景がゆっくり流れていきます。ここぞという景色が近づくと、写真好きの人はカメラを手に屋外のデッキへ。もちろん気温は低いのですが、風も雨もなかったのが救いで、次から次へシャッターを切りたくなるのもよくわかります。

話は変わりますが、前日の午後、豪華客船「ヴァイキング・スカイ(Viking Sky)」が半島中央部のやや北にある町トロムソからスタヴァンゲルに向かう途中、悪天候に遭って動力を失い、漂流し始めたため、船長が遭難信号を発したというニュースをテレビが報じていました。その救助活動の模様も伝えられていましたが、この荒天と寒さの中では大変だろうなと、他人事ではない感じです。2017年にできた真新しい船だというのに、何があったのでしょう。

話は変わりますが、前日の午後、豪華客船「ヴァイキング・スカイ(Viking Sky)」が半島中央部のやや北にある町トロムソからスタヴァンゲルに向かう途中、悪天候に遭って動力を失い、漂流し始めたため、船長が遭難信号を発したというニュースをテレビが報じていました。その救助活動の模様も伝えられていましたが、この荒天と寒さの中では大変だろうなと、他人事ではない感じです。2017年にできた真新しい船だというのに、何があったのでしょう。

モルデ到着は夕方6時。私たちが停船する桟橋の手前に、その「ヴァイキング・スカイ」号が避難のため停泊していました。乗客乗員1370人のうち、500人ほどはすでにヘリで救出されていたのですが、その後エンジンが使える状態になったとかで自力で航行してきたようです。テレビでは、大西洋上でなんと8mもの波に襲われたとも報じていました。それでも目立った傷はないようで、大きな事故にならずよかったです。それにしても、48000トン、全長227.2m、全幅28.8mの豪華客船というのは、とてつもない大きさです。

最後の寄港地キルケネスに到着したのは朝9時。ここまで走った距離は2465km。青森から石垣島までの距離とほぼ同じです。今日は昨日以上の天気で、空は真っ青、雲ひとつない快晴です。ロシアと国境を接するこの町は、一定の範囲内なら両国民がビザなしで行き来できるそうで、お互い、安いものを求めてキルケネスに行ったり、隣のムルマンスクからロシア人がやってきたりするとのこと。シンガポールとマレーシアの国民が行き来するジョホールバルのような感じでしょうか。

最後の寄港地キルケネスに到着したのは朝9時。ここまで走った距離は2465km。青森から石垣島までの距離とほぼ同じです。今日は昨日以上の天気で、空は真っ青、雲ひとつない快晴です。ロシアと国境を接するこの町は、一定の範囲内なら両国民がビザなしで行き来できるそうで、お互い、安いものを求めてキルケネスに行ったり、隣のムルマンスクからロシア人がやってきたりするとのこと。シンガポールとマレーシアの国民が行き来するジョホールバルのような感じでしょうか。

漁村に到着し、私たちが訪れたのは小さな入江の一角にある加工場。そこいら中にタラが干してあります。1、2日前に獲れたとおぼしきもの、1週間から10日ほどたったように見えるもの、頭の部分だけなど、その姿はさまざま。このエリアでいかに多くタラが獲れるかがひと目でわかります。

漁村に到着し、私たちが訪れたのは小さな入江の一角にある加工場。そこいら中にタラが干してあります。1、2日前に獲れたとおぼしきもの、1週間から10日ほどたったように見えるもの、頭の部分だけなど、その姿はさまざま。このエリアでいかに多くタラが獲れるかがひと目でわかります。

北極圏に入るまでは積雪量もそれほどではないせいか、山肌にも木や草、また岩の姿が見えました。というか、表面はあまり白くないのです。しかし、緯度が高くなるにつれ、それが徐々に逆転、ストークマルクネス、ソルトラン、リソイハムンを経て、今朝到着したハシュタ近辺は9割方、雪と氷に覆われています。もう見るからに「北極圏!」といった印象ですから、気持ち的にも「寒い~!」となり、体が縮こまりそうです。

北極圏に入るまでは積雪量もそれほどではないせいか、山肌にも木や草、また岩の姿が見えました。というか、表面はあまり白くないのです。しかし、緯度が高くなるにつれ、それが徐々に逆転、ストークマルクネス、ソルトラン、リソイハムンを経て、今朝到着したハシュタ近辺は9割方、雪と氷に覆われています。もう見るからに「北極圏!」といった印象ですから、気持ち的にも「寒い~!」となり、体が縮こまりそうです。

14時15分、トロムソに到着。ここは北極圏では最大の町ですから、当然下船観光となりました。船を降りるとバスでまず「ポーラリア」という水族館に行き、アザラシへの餌やりを見学。私は早々に外に出てタバコなど吸っていましたが、水族館の周囲には、アザラシ狩猟船が保存展示されたガラス張りに建物がありました(冬場はクローズ)。その建物は、すぐ前にノルウェーの探検家ナンセンの小さな彫像があったので、てっきりナンセンが北極点をめざして探検したときに乗っていったフラム号かと思っていたのですが……。

14時15分、トロムソに到着。ここは北極圏では最大の町ですから、当然下船観光となりました。船を降りるとバスでまず「ポーラリア」という水族館に行き、アザラシへの餌やりを見学。私は早々に外に出てタバコなど吸っていましたが、水族館の周囲には、アザラシ狩猟船が保存展示されたガラス張りに建物がありました(冬場はクローズ)。その建物は、すぐ前にノルウェーの探検家ナンセンの小さな彫像があったので、てっきりナンセンが北極点をめざして探検したときに乗っていったフラム号かと思っていたのですが……。

教会内部もシンプルそのもの。木をふんだんに用いてあるので、ぬくもりがよく伝わってきますし、三角形のステンドグラスも斬新な印象を受けました。バスでターミナルまで戻ると、乗船時刻まで1時間ほどあったので、近くをひと回り。公園にアムンゼンの銅像が立っています。そこから少し街中に入ると、世界最北端(?)の地にあるセブンイレブン、こぎれいでシンプルな教会、かわいらしい店が並ぶ商店街がありました。いかにも北欧、ノルウェーのイメージで、ぬかるんだ道も気にならず、ゆっくり見て回ったあと乗船。

教会内部もシンプルそのもの。木をふんだんに用いてあるので、ぬくもりがよく伝わってきますし、三角形のステンドグラスも斬新な印象を受けました。バスでターミナルまで戻ると、乗船時刻まで1時間ほどあったので、近くをひと回り。公園にアムンゼンの銅像が立っています。そこから少し街中に入ると、世界最北端(?)の地にあるセブンイレブン、こぎれいでシンプルな教会、かわいらしい店が並ぶ商店街がありました。いかにも北欧、ノルウェーのイメージで、ぬかるんだ道も気にならず、ゆっくり見て回ったあと乗船。

今日は午前0時45分にブリュニィスン、3時45分にサンネスショーエン、5時25分にネスフに停船し、朝食を終えた頃にオルネスに到着。じつはこの間に北極圏に突入していたのです。朝食のあと、8階の屋外デッキで「北極圏突入洗礼式」なるイベントがおこなわれ、今朝7時6分42秒に突入したことを知りました。突入時刻を当てるクイズがあったのですが、それにいちばん近かったのがインド人のカップル。船長からお祝いとして、背中に氷水を注ぎ込まれ皆大笑い。しかし、やはり北極圏突入となると、天候や風の具合にもよりますが、肌がチクチクします。

今日は午前0時45分にブリュニィスン、3時45分にサンネスショーエン、5時25分にネスフに停船し、朝食を終えた頃にオルネスに到着。じつはこの間に北極圏に突入していたのです。朝食のあと、8階の屋外デッキで「北極圏突入洗礼式」なるイベントがおこなわれ、今朝7時6分42秒に突入したことを知りました。突入時刻を当てるクイズがあったのですが、それにいちばん近かったのがインド人のカップル。船長からお祝いとして、背中に氷水を注ぎ込まれ皆大笑い。しかし、やはり北極圏突入となると、天候や風の具合にもよりますが、肌がチクチクします。

訪れたのは「大聖堂(ルーテル教会)」と図書館、「サーモンセンター」の3カ所。この町も第2次世界大戦でナチスドイツにこっぴどくやられたようで、「大聖堂」も破壊されてしまったといいます。戦後、1956年に再建されたそうですが、「ルーテル」という名のとおり、質素な造りの教会です。中のモザイク画は簡素ながらも色彩が素晴らしく、印象に残ります。すぐ近くには、こちらも外壁の黄色がなんとも美しい「ノールランド博物館」がありました。

訪れたのは「大聖堂(ルーテル教会)」と図書館、「サーモンセンター」の3カ所。この町も第2次世界大戦でナチスドイツにこっぴどくやられたようで、「大聖堂」も破壊されてしまったといいます。戦後、1956年に再建されたそうですが、「ルーテル」という名のとおり、質素な造りの教会です。中のモザイク画は簡素ながらも色彩が素晴らしく、印象に残ります。すぐ近くには、こちらも外壁の黄色がなんとも美しい「ノールランド博物館」がありました。

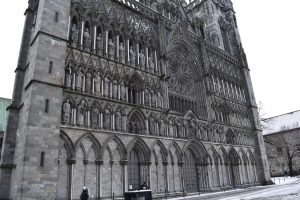

はね橋から戻ったところにあるのが「ニーダロス大聖堂」。中世に建てられた建物ではノルウェー最大なのだとか。1070年に建造が始まり完成したのは1300年ごろといいます。かつてのノルウェー国王で聖人にも叙されたオラーフ・ハーラルソンスが祀られていることからもわかるように、長らく国王の戴冠式はここでおこなわれていたそうです。大聖堂の正面ファサードには、聖者54人(そのうち1体がオラーフ)の彫像が並んでおり、おごそかな雰囲気を出しています。大きなわりには内部も簡素な造り。これはやはりプロテスタントの教会だからでしょう。

はね橋から戻ったところにあるのが「ニーダロス大聖堂」。中世に建てられた建物ではノルウェー最大なのだとか。1070年に建造が始まり完成したのは1300年ごろといいます。かつてのノルウェー国王で聖人にも叙されたオラーフ・ハーラルソンスが祀られていることからもわかるように、長らく国王の戴冠式はここでおこなわれていたそうです。大聖堂の正面ファサードには、聖者54人(そのうち1体がオラーフ)の彫像が並んでおり、おごそかな雰囲気を出しています。大きなわりには内部も簡素な造り。これはやはりプロテスタントの教会だからでしょう。

大聖堂から駅近くのショッピングモールまでは雪道を歩いて到着。町の中心であるこのあたり一帯はどこもかしこも工事中で、かつて首都が置かれていたこの町を作ったオラーフ1世の銅像が立つ広場もあちこち掘り返されており、どう撮っても美しくはありません。ショッピングモールはそれほど大きくはありませんでしたが、ノルウェーのどこにでもあるスーパーを中心に数十点の店が入っていました。バナナ3本と500mlの水(ペットボトル)をスーパーで買いましたが、これで54ノルウェークローネ(日本円で800円強)ですから、やはり物価は高いです。

大聖堂から駅近くのショッピングモールまでは雪道を歩いて到着。町の中心であるこのあたり一帯はどこもかしこも工事中で、かつて首都が置かれていたこの町を作ったオラーフ1世の銅像が立つ広場もあちこち掘り返されており、どう撮っても美しくはありません。ショッピングモールはそれほど大きくはありませんでしたが、ノルウェーのどこにでもあるスーパーを中心に数十点の店が入っていました。バナナ3本と500mlの水(ペットボトル)をスーパーで買いましたが、これで54ノルウェークローネ(日本円で800円強)ですから、やはり物価は高いです。

迎えのバスに乗って向かった先は標高187mのアクスル山の展望台。この頃になると不思議と雨もやみ、青空に覆われた展望台からのながめは最高でした。遠くスカンジナヴィア半島を覆う山々の頂上付近は雪で覆われ、それが間近に見えるのとあいまって、写真撮りまくりの2時間。5年前、夏のフィヨルドを楽しむ旅をしたとき、当初この町も訪れる計画でしたが、結局あきらめただけに、今回来ることができてよかったです。

迎えのバスに乗って向かった先は標高187mのアクスル山の展望台。この頃になると不思議と雨もやみ、青空に覆われた展望台からのながめは最高でした。遠くスカンジナヴィア半島を覆う山々の頂上付近は雪で覆われ、それが間近に見えるのとあいまって、写真撮りまくりの2時間。5年前、夏のフィヨルドを楽しむ旅をしたとき、当初この町も訪れる計画でしたが、結局あきらめただけに、今回来ることができてよかったです。

アクスル山を下りたあと訪れたのが「アール・ヌーヴォー博物館」。かつては薬局だった建物をそっくり博物館にリノベーションしたのだそうです。建物の前は小さな港で、その周辺は、どこを見ても絵になりそうなたたずまい。水辺にある小さな公園に置かれているベンチには熱が流れていて、心地よくすわれます。冬が寒い町ならではの心遣いですね。

アクスル山を下りたあと訪れたのが「アール・ヌーヴォー博物館」。かつては薬局だった建物をそっくり博物館にリノベーションしたのだそうです。建物の前は小さな港で、その周辺は、どこを見ても絵になりそうなたたずまい。水辺にある小さな公園に置かれているベンチには熱が流れていて、心地よくすわれます。冬が寒い町ならではの心遣いですね。

1904年1月の大火で町がほとんど焼けたあと、ヴィルヘルム2世 (皇帝)の号令一下、ドイツはもちろん、ほかのヨーロッパ諸国も資金、復興作業の人員を派遣するなど、国際的な協力のもとで再建がおこなわれたそうです。当時のお金で15億ドル・3年余をかけて、アール・ヌーヴォー様式の建物が立ち並ぶ新しいオーレスンが作られたのだとか。どこを切り取っても絵はがきのような光景を見せてくれる街並みの所以です。

1904年1月の大火で町がほとんど焼けたあと、ヴィルヘルム2世 (皇帝)の号令一下、ドイツはもちろん、ほかのヨーロッパ諸国も資金、復興作業の人員を派遣するなど、国際的な協力のもとで再建がおこなわれたそうです。当時のお金で15億ドル・3年余をかけて、アール・ヌーヴォー様式の建物が立ち並ぶ新しいオーレスンが作られたのだとか。どこを切り取っても絵はがきのような光景を見せてくれる街並みの所以です。

話は変わりますが、前日の午後、豪華客船「ヴァイキング・スカイ(Viking Sky)」が半島中央部のやや北にある町トロムソからスタヴァンゲルに向かう途中、悪天候に遭って動力を失い、漂流し始めたため、船長が遭難信号を発したというニュースをテレビが報じていました。その救助活動の模様も伝えられていましたが、この荒天と寒さの中では大変だろうなと、他人事ではない感じです。2017年にできた真新しい船だというのに、何があったのでしょう。

話は変わりますが、前日の午後、豪華客船「ヴァイキング・スカイ(Viking Sky)」が半島中央部のやや北にある町トロムソからスタヴァンゲルに向かう途中、悪天候に遭って動力を失い、漂流し始めたため、船長が遭難信号を発したというニュースをテレビが報じていました。その救助活動の模様も伝えられていましたが、この荒天と寒さの中では大変だろうなと、他人事ではない感じです。2017年にできた真新しい船だというのに、何があったのでしょう。 ノルウェーのベルゲンを訪れたのは2014年8月以来。前回は同地の世界遺産「ブリッゲン」を観るのが目的だったのですが、今回は「ノルウェー絶景航路とオーロラ観賞クルーズ」というツアーの出発地になっているため。日本から到着して1泊目がこの町というわけです。コペンハーゲンで乗り継ぎ、小雨降る空港に着いたのは8月22日午後6時過ぎ。偶然ですが、前回泊まったのと同じホテルでした。

ノルウェーのベルゲンを訪れたのは2014年8月以来。前回は同地の世界遺産「ブリッゲン」を観るのが目的だったのですが、今回は「ノルウェー絶景航路とオーロラ観賞クルーズ」というツアーの出発地になっているため。日本から到着して1泊目がこの町というわけです。コペンハーゲンで乗り継ぎ、小雨降る空港に着いたのは8月22日午後6時過ぎ。偶然ですが、前回泊まったのと同じホテルでした。

続いて訪れたのが「美術館3」。ノルウェーの生んだ名巨匠エドヴァルド・ムンクの代表作『叫び』のオリジナルを観たのは5年前、首都オスロの国立美術館でしたが、ここに展示されているのは、それ以外の作品の数々。ムンクがさまざまな試練に遭い、精神を病んでいくにつれ絵も変わっていきます。その兆候が感じられるような作品もいくつか観ることができました。

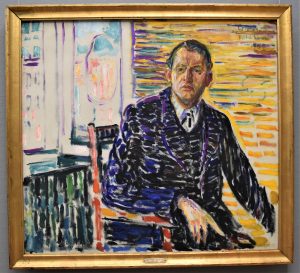

続いて訪れたのが「美術館3」。ノルウェーの生んだ名巨匠エドヴァルド・ムンクの代表作『叫び』のオリジナルを観たのは5年前、首都オスロの国立美術館でしたが、ここに展示されているのは、それ以外の作品の数々。ムンクがさまざまな試練に遭い、精神を病んでいくにつれ絵も変わっていきます。その兆候が感じられるような作品もいくつか観ることができました。 いちばん印象に残ったのは『病院での自画像』(1909年)。ムンクは1902年、裕福なワイン商人の娘トゥラ・ラーセンに結婚をめぐって争いピストルで撃たれたことがあります。その事件で受けたショックなどが引き金となり、それ以降は妄想を伴う不安が高まり、アルコールにひたる日々を送るように。ときには暴力事件を起こしたこともあるようです。さらに、対人恐怖症の発作にもたびたび襲われたようで、それが頂点に達したのが1908年。その年の10月には、自分の意思でコペンハーゲンの病院に入院し、治療を受け始めたといいます。そのさなかに描いたこの絵は、ムンクの素晴らしい芸術的センスが自身の服装にあらわれているように思いました。どことなく精悍な表情も見られ、本当に精神を病んでいるのか、疑わしいほどです。

いちばん印象に残ったのは『病院での自画像』(1909年)。ムンクは1902年、裕福なワイン商人の娘トゥラ・ラーセンに結婚をめぐって争いピストルで撃たれたことがあります。その事件で受けたショックなどが引き金となり、それ以降は妄想を伴う不安が高まり、アルコールにひたる日々を送るように。ときには暴力事件を起こしたこともあるようです。さらに、対人恐怖症の発作にもたびたび襲われたようで、それが頂点に達したのが1908年。その年の10月には、自分の意思でコペンハーゲンの病院に入院し、治療を受け始めたといいます。そのさなかに描いたこの絵は、ムンクの素晴らしい芸術的センスが自身の服装にあらわれているように思いました。どことなく精悍な表情も見られ、本当に精神を病んでいるのか、疑わしいほどです。

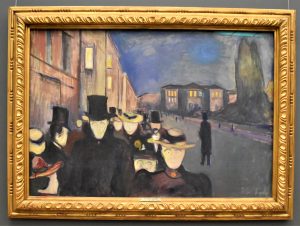

しかし、それらとほぼ同じ頃(1892年)に描かれた『カール・ヨハン通り』を観ると、翌93年の『叫び』に通じる独特の悲しい表情が見られ、なるほどと思いました。5歳のときに母が、14歳のときに姉が病死した経験がムンクの生涯に影を投げかけたと言われるように、それがひょっこりとですが、如実に出ていました。

しかし、それらとほぼ同じ頃(1892年)に描かれた『カール・ヨハン通り』を観ると、翌93年の『叫び』に通じる独特の悲しい表情が見られ、なるほどと思いました。5歳のときに母が、14歳のときに姉が病死した経験がムンクの生涯に影を投げかけたと言われるように、それがひょっこりとですが、如実に出ていました。

沖縄での楽しみの一つに映画があります。というわけで、夜は『アリー・スター誕生』を観に行きました。東京で見損ねた作品なのですが、たまたまこちらではまだ掛かっていたので、迷わずGO。レディー・ガガの演じる主人公アリーの人生はほとんどガガにも通じているのが名演につながっているのかも。監督はブラドリー・クーパー。『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』でブレイク、2012年から3年連続でオスカー候補になったほどの名優が初めてメガホンを取った作品なので、昨年末はけっこう話題なっていました。沖縄でも今日が最終日。その意味でも、ラッキーでした。

沖縄での楽しみの一つに映画があります。というわけで、夜は『アリー・スター誕生』を観に行きました。東京で見損ねた作品なのですが、たまたまこちらではまだ掛かっていたので、迷わずGO。レディー・ガガの演じる主人公アリーの人生はほとんどガガにも通じているのが名演につながっているのかも。監督はブラドリー・クーパー。『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』でブレイク、2012年から3年連続でオスカー候補になったほどの名優が初めてメガホンを取った作品なので、昨年末はけっこう話題なっていました。沖縄でも今日が最終日。その意味でも、ラッキーでした。

昨晩からの雨もお昼前にようやくあがったので、姫路市立動物園に行くことにしました。お城の中にあるという、いまではとてもユニークな動物園です。園内からも世界遺産・姫路城の天守閣が見えるので、動物たちにとってもぜいたくな空間と言えるかもしれません。

昨晩からの雨もお昼前にようやくあがったので、姫路市立動物園に行くことにしました。お城の中にあるという、いまではとてもユニークな動物園です。園内からも世界遺産・姫路城の天守閣が見えるので、動物たちにとってもぜいたくな空間と言えるかもしれません。

ブランドに決めています。駅から近い、値段が高くない、部屋が広い(ワーキングスペースも)、そして喫煙OKの部屋がある、コンビニが近いといったところが主な理由です。「主な」と書きましたが、これだけの条件がそろったホテルというのは、そうそうあるものではありません。唯一の欠点は、ビジネスホテルなので、「朝食付き」といっても、同じ建物に入っている居酒屋とかカフェに毛が生えたような店で食べるケースがほとんど。そのため、内容がいまひとつなのです。

ブランドに決めています。駅から近い、値段が高くない、部屋が広い(ワーキングスペースも)、そして喫煙OKの部屋がある、コンビニが近いといったところが主な理由です。「主な」と書きましたが、これだけの条件がそろったホテルというのは、そうそうあるものではありません。唯一の欠点は、ビジネスホテルなので、「朝食付き」といっても、同じ建物に入っている居酒屋とかカフェに毛が生えたような店で食べるケースがほとんど。そのため、内容がいまひとつなのです。 動物園自体はこじんまりしていますが、日本で唯一ジャイアントパンダとコアラを同時に見ることができる動物園なのだそうです。しかし、園内に重要文化財の建物があるのには驚きました。歩いていて、あんなところに洋館が見えるなぁ、なんだろう? と不思議に思っていたのですが、神戸にいくつかある異人館の一つで、1889年に建てられたといいます。かつての所有主エドワード・ハズレット・ハンター(イギリス人の実業家で、日立造船の前身の会社を興した人物)にちなんで「旧ハンター住宅」と呼ばれ、もとは市内北野町にあったもの。1963年に王子動物園内に移築され、66年に国の重要文化財に指定された、たいそう由緒のある建物のようです。

動物園自体はこじんまりしていますが、日本で唯一ジャイアントパンダとコアラを同時に見ることができる動物園なのだそうです。しかし、園内に重要文化財の建物があるのには驚きました。歩いていて、あんなところに洋館が見えるなぁ、なんだろう? と不思議に思っていたのですが、神戸にいくつかある異人館の一つで、1889年に建てられたといいます。かつての所有主エドワード・ハズレット・ハンター(イギリス人の実業家で、日立造船の前身の会社を興した人物)にちなんで「旧ハンター住宅」と呼ばれ、もとは市内北野町にあったもの。1963年に王子動物園内に移築され、66年に国の重要文化財に指定された、たいそう由緒のある建物のようです。

「横尾忠則 在庫一掃大放出展」というタイトルでおこなわれていたのは、これまでこの美術館で一度も展示されたことのない作品ばかりを集めたもの。ほとんどの作品につけられていた横尾直筆の注釈メモを読むと、その人柄がよくあらわれているように思いました。

「横尾忠則 在庫一掃大放出展」というタイトルでおこなわれていたのは、これまでこの美術館で一度も展示されたことのない作品ばかりを集めたもの。ほとんどの作品につけられていた横尾直筆の注釈メモを読むと、その人柄がよくあらわれているように思いました。

来年で米寿を迎えるS先生は今年もまた矍鑠とした姿で来られました。朝起きたら太極拳と体操をし、午前中は読書、午後は近所を散歩、夜はゆっくりするという毎日を過ごしておられるとかで、それが元気の秘訣だとおっしゃられると、とても説得力があります。毎度のことながら、帰りがけに配ってくれるプリントには、ユーモア川柳が、先生の訳した英文とともに書かれていました。英語を教えていましたから、当然かも。「減る記憶 それでも増える パスワード(Memory gets worse but I’m stuck with more passwords than ever before.)」。なるほど。

来年で米寿を迎えるS先生は今年もまた矍鑠とした姿で来られました。朝起きたら太極拳と体操をし、午前中は読書、午後は近所を散歩、夜はゆっくりするという毎日を過ごしておられるとかで、それが元気の秘訣だとおっしゃられると、とても説得力があります。毎度のことながら、帰りがけに配ってくれるプリントには、ユーモア川柳が、先生の訳した英文とともに書かれていました。英語を教えていましたから、当然かも。「減る記憶 それでも増える パスワード(Memory gets worse but I’m stuck with more passwords than ever before.)」。なるほど。

今日は尾道から広島空港に向かい、そこから成田空港、成田からロサンゼルスという長い長い旅が待っています。その前に、尾道駅周辺の商店街を回ってみることにしました。以前、取材で訪れたときは、商店街のほんの一部しか見られなかったのですが、今日は奥の奥まで足を延ばします。

今日は尾道から広島空港に向かい、そこから成田空港、成田からロサンゼルスという長い長い旅が待っています。その前に、尾道駅周辺の商店街を回ってみることにしました。以前、取材で訪れたときは、商店街のほんの一部しか見られなかったのですが、今日は奥の奥まで足を延ばします。

ロスの空港でレンタカーを借り、1時間ほど走るとアナハイム近くのホテルに到着。今回もまた「Ayres」です。別段義理があるわけでもなんでもないのですが、この界隈に泊まるときはたいていこのブランドになってしまうのです。もちろん、ほかにも Hyatt Sheraton、Hilton、Marriott など、名の知れたホテルもあるにはあります。ただ、そこにゆっくり滞在するわけでもない、夜露をしのげさえすればそれでOKという場合は、この程度のホテルで十分。アメリカのホテルなので部屋は広々としていますし、値段もリーズナブルです。難を言えば、朝食がきわめてプアといったことくらいでしょうか。

ロスの空港でレンタカーを借り、1時間ほど走るとアナハイム近くのホテルに到着。今回もまた「Ayres」です。別段義理があるわけでもなんでもないのですが、この界隈に泊まるときはたいていこのブランドになってしまうのです。もちろん、ほかにも Hyatt Sheraton、Hilton、Marriott など、名の知れたホテルもあるにはあります。ただ、そこにゆっくり滞在するわけでもない、夜露をしのげさえすればそれでOKという場合は、この程度のホテルで十分。アメリカのホテルなので部屋は広々としていますし、値段もリーズナブルです。難を言えば、朝食がきわめてプアといったことくらいでしょうか。 会場は、小高い丘の上にあるレストランのパーティールーム。夜景が素晴らしく美しい、最高のロケーションでした。アメリカの結婚パーティーは形式張らないので、時間もゆったりしています。いちおう6時スタートになってはいましたが、実際に始まったのは7時過ぎ。しかも、キホン手作りですから、会場の飾りつけはほとんど、家族総出(Lさん、Nくんの二人の姉夫妻、親しい友人など)で約1カ月かけて作ったそうです。音響などは業者にお願いしていたようですが、それ以外は全部、当日手分けして持ち込み、組み立てたり並べ置いたり……。

会場は、小高い丘の上にあるレストランのパーティールーム。夜景が素晴らしく美しい、最高のロケーションでした。アメリカの結婚パーティーは形式張らないので、時間もゆったりしています。いちおう6時スタートになってはいましたが、実際に始まったのは7時過ぎ。しかも、キホン手作りですから、会場の飾りつけはほとんど、家族総出(Lさん、Nくんの二人の姉夫妻、親しい友人など)で約1カ月かけて作ったそうです。音響などは業者にお願いしていたようですが、それ以外は全部、当日手分けして持ち込み、組み立てたり並べ置いたり……。

42年前の記憶はほとんどなく、覚えているのは「大原美術館」とその並びにある「カフェ・グレコ」くらいというのは、我ながら情けない話。朝9時半にホテルを出て、最初、旧街道の入り口で地図を広げてあたりを見ていると、地元のボランティアガイドさんが話しかけてきます。よく舌の回る高齢の方でしたが、売込みっぽくない話しぶりに魅かれ、30分コースで案内をお願いしました。

42年前の記憶はほとんどなく、覚えているのは「大原美術館」とその並びにある「カフェ・グレコ」くらいというのは、我ながら情けない話。朝9時半にホテルを出て、最初、旧街道の入り口で地図を広げてあたりを見ていると、地元のボランティアガイドさんが話しかけてきます。よく舌の回る高齢の方でしたが、売込みっぽくない話しぶりに魅かれ、30分コースで案内をお願いしました。

倉敷から尾道までは1時間ほど。お天気もよく、車窓には瀬戸内独特のおだやかな景色が広がります。JR尾道駅はいま改装中のようでしたが、駅を降りると目の前は尾道水道。すぐ手が届きそうな先に向島【むかいしま】が見えます。海岸沿いの公園もきれいに整備されており、この町がここ数年、観光で多くの人を集めているのも当然かなという気がしました。商店街も活気が感じられ、歩き甲斐があります。名物の尾道ラーメンを食し、「フォーラム」の会場へ。午後はずっとお勉強でした。

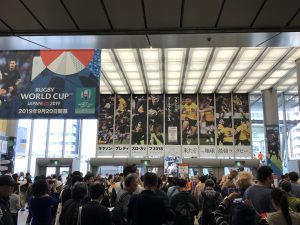

倉敷から尾道までは1時間ほど。お天気もよく、車窓には瀬戸内独特のおだやかな景色が広がります。JR尾道駅はいま改装中のようでしたが、駅を降りると目の前は尾道水道。すぐ手が届きそうな先に向島【むかいしま】が見えます。海岸沿いの公園もきれいに整備されており、この町がここ数年、観光で多くの人を集めているのも当然かなという気がしました。商店街も活気が感じられ、歩き甲斐があります。名物の尾道ラーメンを食し、「フォーラム」の会場へ。午後はずっとお勉強でした。 会場の味の素スタジアムには、新宿から京王線の特急で乗り換えなしで行けます。最寄りの飛田給【とびたきゅう】駅に臨時停車してくれるからですが、これは助かります。さすがドリームマッチだけに、観客の出足も早いようで、1時間半前に席に着きましたが、すでにかなりの入り。試合中に、観客数は43751との発表がありました。もちろん、国内でおこなわれたJAPANの試合では史上最高です。

会場の味の素スタジアムには、新宿から京王線の特急で乗り換えなしで行けます。最寄りの飛田給【とびたきゅう】駅に臨時停車してくれるからですが、これは助かります。さすがドリームマッチだけに、観客の出足も早いようで、1時間半前に席に着きましたが、すでにかなりの入り。試合中に、観客数は43751との発表がありました。もちろん、国内でおこなわれたJAPANの試合では史上最高です。

FACEBOOKにも投稿したのですが、まさか、「ワラビーズvsオールブラックス」というカードを日本国内で観戦できるとは、古くからのラグビーファンなら誰もが感慨ひとしおだったのではないでしょうか。こうしたビッグゲームをテレビで見られるようになったのもここ10年ほどのことで、しかもそれがなんとナマでというのですから!

FACEBOOKにも投稿したのですが、まさか、「ワラビーズvsオールブラックス」というカードを日本国内で観戦できるとは、古くからのラグビーファンなら誰もが感慨ひとしおだったのではないでしょうか。こうしたビッグゲームをテレビで見られるようになったのもここ10年ほどのことで、しかもそれがなんとナマでというのですから!

私も含め参加者は4人。全員、「スカイツリー」も「帝釈天」も初めてです。人気の「スカイツリー」はやはりけっこう人が来ていて、地上350mの「天望デッキ」に上がるまで順番待ちも含め30分ほどかかります。これでも、朝早いほうなのでまだましなのだとか。お天気もまずまずで、富士山こそ見えませんでしたが、筑波山【つくばさん】はバッチリでした。新宿副都心あたりまではかなりはっきり見えるのですが、改めて東京という都市の大きさを実感。とともに、人間の小ささも感じずにおれませんでした。

私も含め参加者は4人。全員、「スカイツリー」も「帝釈天」も初めてです。人気の「スカイツリー」はやはりけっこう人が来ていて、地上350mの「天望デッキ」に上がるまで順番待ちも含め30分ほどかかります。これでも、朝早いほうなのでまだましなのだとか。お天気もまずまずで、富士山こそ見えませんでしたが、筑波山【つくばさん】はバッチリでした。新宿副都心あたりまではかなりはっきり見えるのですが、改めて東京という都市の大きさを実感。とともに、人間の小ささも感じずにおれませんでした。

「スカイツリー」のある押上【おしあげ】から柴又まではあっという間。「帝釈天」をひととおり見終わると、江戸時代後期から続く老舗の「川甚」 で松花堂弁当の昼食。これは中身が充実していましたね。食後は、すぐ近くをたゆとう江戸川の堤防の上を歩き、有名な「矢切【やぎり】の渡し」の船着き場を観たり、柴又の駅まで続く参道をぶらぶらしたり。参道の途中にある老舗「高木屋」で名物の草だんごをほおばりながらしばし休憩。映画『男はつらいよ』で何度も目にしているので、初めてという印象はしません。

「スカイツリー」のある押上【おしあげ】から柴又まではあっという間。「帝釈天」をひととおり見終わると、江戸時代後期から続く老舗の「川甚」 で松花堂弁当の昼食。これは中身が充実していましたね。食後は、すぐ近くをたゆとう江戸川の堤防の上を歩き、有名な「矢切【やぎり】の渡し」の船着き場を観たり、柴又の駅まで続く参道をぶらぶらしたり。参道の途中にある老舗「高木屋」で名物の草だんごをほおばりながらしばし休憩。映画『男はつらいよ』で何度も目にしているので、初めてという印象はしません。

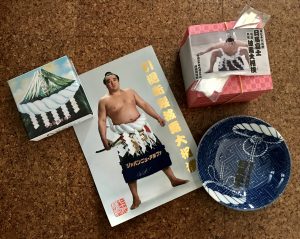

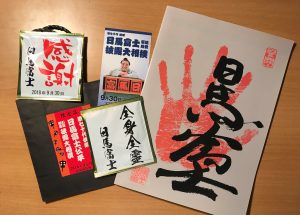

終わったあと、国技館の地下で開催されていた「日馬富士絵画展」をのぞいてみたのですが、とても充実した内容でした。四股名にちなみ、富士山の絵をさまざまな色彩で描いた作品がズラリ。どれを見てもクロウトはだしで感心しました。歌の上手な関取衆は多いようですが、絵となるとどうなのでしょう。家に帰ってお土産を開けてみると──。日馬富士の手になる絵ハガキなんかがあると、うれしかったのですが。

終わったあと、国技館の地下で開催されていた「日馬富士絵画展」をのぞいてみたのですが、とても充実した内容でした。四股名にちなみ、富士山の絵をさまざまな色彩で描いた作品がズラリ。どれを見てもクロウトはだしで感心しました。歌の上手な関取衆は多いようですが、絵となるとどうなのでしょう。家に帰ってお土産を開けてみると──。日馬富士の手になる絵ハガキなんかがあると、うれしかったのですが。

それにしても、沖縄で本格的な台風に遭遇したのはこれで2回目。「本格的」というのもおかしな表現ですが、同じ台風でも、沖縄ではまだ“青年期”であることが多く、風も雨も猛烈なのです。小社の分室は、高台に建つマンションの4階、しかもまわりに高い建物がないので、風と雨が情け容赦なく窓ガラスに吹きつます。とにもかくにも、明日の飛行機が無事飛ぶようにと祈るしかありません。

それにしても、沖縄で本格的な台風に遭遇したのはこれで2回目。「本格的」というのもおかしな表現ですが、同じ台風でも、沖縄ではまだ“青年期”であることが多く、風も雨も猛烈なのです。小社の分室は、高台に建つマンションの4階、しかもまわりに高い建物がないので、風と雨が情け容赦なく窓ガラスに吹きつます。とにもかくにも、明日の飛行機が無事飛ぶようにと祈るしかありません。

売りはもちろん、沖縄の一流ミュージシャンが顔をそろえることにありますが、毎回、途中から集団野外飲み会的な要素が色濃く出てくるのが最大の特徴でしょう。

売りはもちろん、沖縄の一流ミュージシャンが顔をそろえることにありますが、毎回、途中から集団野外飲み会的な要素が色濃く出てくるのが最大の特徴でしょう。